grafica di Emanuele Venturoli

articolo di Marco Pagliariccio

Fa impressione digitare su Google le parole “Ricky Rubio” e realizzare che abbia solo 28 anni. E’ come se fosse sul parquet da sempre, senza invecchiare mai. E in effetti un po’ è davvero così.

Il prossimo 15 ottobre saranno passati 13 anni esatti dal giorno in cui quel capellone smilzo e un po’ gobbo veniva gettato nella mischia da Aito nella gara inaugurale della Liga Acb 2005/2006. La Joventut è di scena a Granada e per dare un po’ di fiato ad Elmer Bennett non c’è Marcelinho Huertas, infortunato. Sul parquet, allora, il vate degli allenatori iberici decide che quel ragazzino arrivato dal borgo di El Masnou un paio d’anni prima e strappato alle voglie di calcio è pronto per entrare nel basket che conta.

14 anni, 11 mesi, 24 giorni.

In Italia avrebbe iniziato il primo superiore. In Spagna, Ricky iniziava il suo primo anno in Acb. Ovviamente, record di precocità ancora ineguagliato in patria, neanche avvicinato da un altro ragazzone europeo circondato dalle stesse aspettative ma che la sua prima partita tra i grandi l’ha giocata a 16 anni e spiccioli: Luka Doncic.

[Al minuto 0:48 la classica giocata timida dell’under al debutto in prima squadra]

Tredici anni dopo, cosa resta dell’hype del quale, assist dopo assist, record su record, Ricard Rubio I Vives si circondava mentre l’Europa lo osannava come il Pete Maravich della nostra porzione di mondo?

Non molto, in verità.

Il talento cristallino è stato sempre lì, sotto gli occhi di tutti. Fa quasi spavento la facilità con la quale indica la via alla palla quando lascia le sue mani, come una pennellata su un dipinto che vede già quando la tela è ancora bianca. Ma quando hai sui polsi le stimmate del predestinato, un sentiero che sembra destinato a diventare un’autostrada a quattro corsie verso la gloria, non sempre tutti i sampietrini finiscono al proprio posto. E la delusione per chi da fuori osserva quella fuoriserie non riuscire a volare lungo la carreggiata scatta come una reazione automatica.

Ma riprendiamo in mano la carta d’identità. Rubio non ha ancora compiuto 28 anni. Un numero che significa essere nel pieno della maturità, dopo essere reduce dalla migliore di sette stagioni in America. E allora come si inquadra la parabola evolutiva di un giocatore diventato grande così presto?

Quel che è certo è che il Rubio di Minneapolis sembrava destinato a restare imprigionato per sempre nella dimensione del meraviglioso orpello, capace di brillare nelle sue sicurezze (l’assist ad effetto, la palla rubata, la giocata da NBA Action) ma anche incapace di andare oltre i suoi limiti, almeno una parte (la pericolosità al tiro, su tutte). Un bello senz’anima, insomma, un giocatore da highlights senza però la solidità e la continuità giuste per poter essere ciò che ci si aspettava diventasse un decennio prima.

L’ultima stagione ha fatto ricredere molti, segnando una discontinuità con la china che stava prendendo negli ultimi anni la carriera del talento catalano. La scelta dei Timberwolves di spedirlo ai Jazz, nonostante le fatiche iniziali ad entrare nel sistema di coach Snyder, era la ventata di aria fresca della quale aveva bisogno. Michael Shapiro su Sports Illustrated ha dato una definizione perfetta del Rubio degli ultimi anni a Minnesota: “un direttore d’orchestra professionista per una banda della scuola media”. Ma non era di un direttore d’orchestra di quel tipo che avevano bisogno gli Wolves cresciuti dopo l’era Kevin Love, quella di quando Rubio aveva messo piede nella lega. Anche per Utah, in realtà, l’inserimento di Rubio, giocatore che ha sempre avuto grosse difficoltà al tiro, in un quintetto con due lunghi senza pericolosità perimetrale come Derrick Favors e Rudy Gobert e un giocatore tutto da scoprire come Donovan Mitchell poteva sembrare un azzardo.

E invece…

E invece, dopo un necessario periodo di adattamento, Rubio ha iniziato a macinare come mai in passato. Difficile segnare un netto segno di discontinuità, una partita che ne abbia segnato la svolta vera e propria. Ma dall’inizio del 2018 l’impennata del suo rendimento, in particolar modo sul fronte offensivo, l’ha reso il vero barometro della crescita dei Jazz. Impressionate, in tal senso, è stato l’aggiustamento del suo ruolo da creatore a finalizzatore del gioco. Il tiro da fuori non è mai stata la specialità della casa (anche se, potrebbe dirvi lui, in Acb ha chiuso due stagioni oltre il 40% da 3) ma in generale la ricerca del canestro non ha mai rappresentato una priorità nel suo gioco. Meglio rubare un pallone, disegnare un assist improbabile, inventare la giocata da prestigiatore. Quella ritrovata pericolosità dall’arco è stata come togliere una strozzatura nel talento di El Masnou.

[Rifilare cinque triple alla tua ex squadra: fatto]

Il 35,5% dall’arco messo insieme nella passata stagione è il miglior dato nella sua carriera NBA, come lo sono i 3,5 tentativi a gara (non si era mai spinto oltre i 2,6 dell’annata precedente) e gli 1,2 canestri realizzati a sera. Il dato è ancora più impressionante se circoscritto al periodo post All Star Game, quando le percentuali dall’arco di Ricky schizzano addirittura sopra il 40% (40,9% per la precisione). Conseguenze? Il miglior Rubio mai visto è coinciso con il peggior Rubio passatore mai visto (5,3 assist a gara, quasi 4 assist a partita in meno rispetto al 2016/2017) e con il miglior Rubio sotto il profilo realizzativo (13,1 punti a gara, 15,0 dopo l’All Star Game). Insomma, una mezza rivoluzione.

Cosa ha fatto clic nella testa di uno dei talenti più precoci della storia del basket europeo? Difficile dirlo. Anche se un ruolo importante ce l’ha avuto senz’altro Raul Lopez.

La mente degli “juniors de oro” era, per sua stessa ammissione, uno dei giocatori preferiti di Rubio quando era ragazzino. «Me lo ricordo con il Real prima e Utah poi, quando potevo indossare il suo numero 11 ero sempre felice– ammetteva Ricky un paio d’anni fa nel messaggio inviato al Bilbao Basket in occasione del ritorno del “Mago di Vic” – è stato un idolo per me». Nonostante i dieci anni di differenza sulla carta d’identità, la precocità ha permesso a Ricky di condividere la maglia della Nazionale con il suo mentore in un paio di esperienze mica da ridere: le Olimpiadi del 2008, chiuse con l’argento nella finale contro gli USA, e l’Europeo del 2009 finito invece con la medaglia d’oro al collo. In entrambe le occasioni, Rubio il giovane titolare in rampa di lancio, Lopez l’esperto back-up a coccolarne la crescita.

D’altro canto, è un percorso analogo quello dei due: entrambi catalani (El Masnou e Vic distano circa 70 chilometri), entrambi geni precoci passati dall’affermazione sui campi europei fino al grande salto in NBA, per entrambi con Salt Lake City nel destino. Un’avventura finita presto (troppo?) per Lopez, un’avventura nella quale aveva bisogno una svolta Rubio. «Finita la scorsa stagione, iniziai a pensare a come potevo migliorare ed aggiungere cose al mio gioco– spiegava il regista dei Jazz qualche mese fa al giornale spagnolo “Gigantes del basket” – così pensai a lui come mio mentore. Ho passato nove mesi con lui parlando e condividendo esperienze, allenandomi con lui in qualche frangente. È questo il grande segreto del perché le cose mi stanno andando bene ora. Mi ha dato molta fiducia in me stesso e ha condiviso con me cose che mi hanno aiutato molto». Un percorso a metà tra lo psicologico ed il tecnico che i Jazz hanno apprezzato a tal punto da inserire, quest’anno, Raul Lopez all’interno del coaching staff al fianco di Quin Snyder.

Here is footage of former Jazz point guard Raul Lopez helping with Ricky Rubio and Alec Burks during the first day of training camp. Both guys are from Spain. pic.twitter.com/BozWInlXtn

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 25 settembre 2018

Certo immaginare che il ragazzino sfacciato che seminava il panico non ancora maggiorenne sui parquet di Eurolega o quello che invitava Alexey Shved a divertirsi su un campo da basket avesse problemi di fiducia in sé stesso fa davvero strano.

È che le ultime stagioni ai Timberwolves, nei quali sembrava impantanato in una immagine di sé ormai cristallizzata tanto nei pregi quanto nei difetti aveva forse fatto scordare ai più che razza di talento possedesse il prodotto delle giovanili della Joventut Badalona. Quando alle Final Eight di Torino 2008 i neroverdi stracciavano Girona in una finale tutta spagnola, Ricky non aveva ancora la patente ma era già un titolare da 7,6 punti col 60% da 2 ed il 36% da 3, 3,4 rimbalzi e 4,5 assist a partita. E non erano pazzi a Barcellona quando, due estati più tardi, sborsarono 3,7 milioni di euro per strapparlo ai non proprio amati cugini e metterlo alla guida della corazzata che, nel maggio 2010, riportava in Catalogna il titolo più ambito d’Europa. Rubio era un Picasso in fieri, era magia al potere.

[Se non avete i brividi dopo quella caramellina al minuto 2:12 per Vazquez siete delle brutte persone]

Ma la vita non va sempre nella direzione in cui ci si aspetta che vada.

Dopo aver messo l’Europa ai propri piedi, Rubio sbarca in America nell’estate 2011, rispondendo alla chiamata di quei Timberwolves che due anni prima lo avevano scelto al draft con la chiamata numero 5, prima di Steph Curry e di DeMar DeRozan.

La sua prima stagione americana è di altissimo livello (finisce 2° tra i migliori rookie della stagione alle spalle del solo Kyrie Irving), Minneapolis, dopo aver visto gli Wolves raggranellare 32 vittorie nelle ultime due stagioni, iniziano a sognare e già dalla notte del debutto, il 26 dicembre 2011 (è la stagione del lockout), lo acclama come il nuovo Re Mida. Si presenta con 6 punti, 5 rimbalzi e 6 assist uscendo dalla panchina nella sconfitta contro i Thunder del triumvirato Durant-Westbrook-Harden, ma i primi guizzi sono già abbacinanti.

[Hype postumo per i Timberwolves con Rubio-Barea-Randolph-Love-Milicic ne abbiamo?]

“We want Ricky” è il grido che si leva dagli spalti nelle prime dieci partite dalla sua carriera NBA, nei quali coach Adelman lo fa partire dalla panchina alle spalle dell’onesto Luke Ridnour. In un paio di settimane il posto in quintetto è suo e quando in una sera di febbraio infilza Nowitzki tra le gambe armando in questa maniera la mano di Anthony Tolliver nella terra dei fratelli Coen scoppia la Rubio-mania.

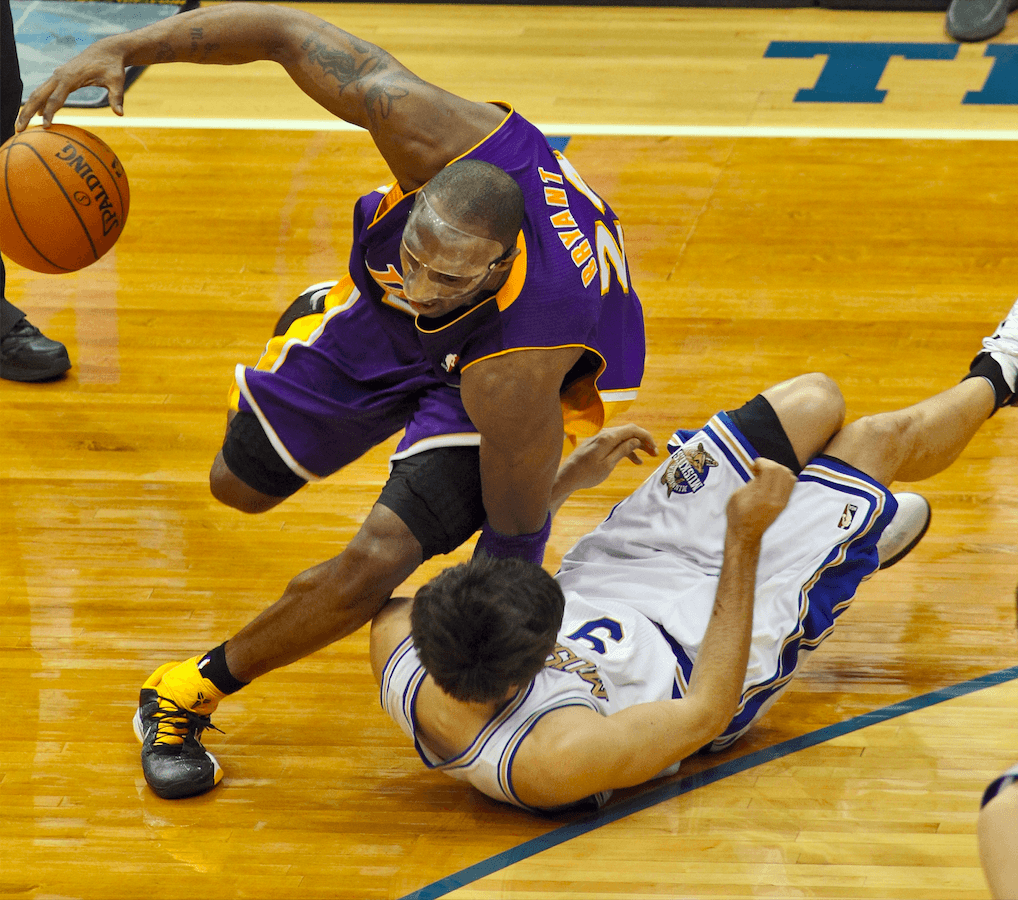

Tutto sembra andare alla grande, Minnesota per la prima volta dopo tanto tempo torna a guardare verso quei playoff che mancano dal 2004 e il 9 marzo la sfida ai Lakers ha già il sapore di post season. Il duello è serrato, l’arrivo in volata. Per la serata di gala lo spagnolo ha messo il vestito buono (chiuderà a 15 punti e 10 assist), ma il finale è tragico. Mancano 17” alla sirena, Timberwolves avanti di 1 ma in difesa con Kobe che ha in mano la palla del potenziale sorpasso. Situazione che più infida non si può. Su Bryant c’è Martell Webster, Rubio sarebbe su Fisher ma lascia il suo uomo per fiondarsi a raddoppiare sul Mamba. Il 24 in gialloviolla forza la penetrazione al centro, Ricky regge col busto ma non con le gambe: il ginocchio si gira, la paura diventa presto realtà: è saltato il crociato anteriore.

Va tutto a rotoli: Minnesota perde quella gara e 19 delle successive 24, abbandonando ogni sogno di gloria. Ricky è costretto pure a saltare le Olimpiadi di Londra, quelle dell’attesa rivincita contro gli USA dopo la finale del 2008. Quelle che nelle quali, lo aveva detto a Kobe un mese prima di stroncarsi il ginocchio, la Spagna gli avrebbe tirato un brutto scherzo. «Poi lui mi ha rotto e io non ho potuto giocare…», scherzava per sdrammatizzare dopo il ko di Londra.

Dietro quell’aria scanzonata, dietro quel sorriso che rapiva le ragazzine del Target Center e le mamme che lo guardavano in tv, dietro quella gioia di giocare a basket si era però insinuato il destino. Il ginocchio era un duro colpo, ma pian piano Ricky sapeva che si sarebbe rialzato. Sapeva che sarebbe tornato a surfare tra le onde del mare catalano, sapeva che avrebbe avuto un’altra chance per far vedere di che pasta era fatto. Ma non sapeva che un’altra valanga stava per franargli addosso: mamma Tona, la sua prima fan, la sua migliore amica, si vede diagnosticare un tumore ai polmoni.

Una pugnalata alla bocca dello stomaco.

Lontano dai clamori, tenendosi tutto dentro, le sta vicino come può, appena ha un attimo scappa a El Masnou per passare del tempo con lei, renderle il tempo più lieve. La signora Vives lotta strenuamente per quattro anni, ma alla fine viene sconfitta nel maggio del 2016, non molti mesi dopo la scomparsa per un male simile di un altro pezzo importante della vita di Ricky: Flip Saunders.

Quattro anni ad imparare che la vita non era solo basket, calcio, surf e serate con gli amici.

Quattro anni per imparare che «contano meno le piccole cose e più il disegno generale», come gli piace ricordare.

Quattro anni per lasciare il ragazzino sbarbato sulle spiagge catalane (dove peraltro torna appena può) e ritrovarsi uomo a Salt Lake City.

Per questo Minneapolis era ormai un pezzo del passato non da dimenticare, ma necessariamente da riporre in un cassetto. Era diventato fin troppo evidente nell’ultima stagione nella Terra dei 10 mila laghi, cambiare aria non poteva che fargli bene.

Alla vigilia della sua settima stagione in NBA, con un contratto in scadenza la prossima estate, la mente serena e un contesto tecnico nel quale si sente a suo agio, Ricky è pronto a salire di un altro gradino. E anche i suoi Jazz. Perché, Ricky lo ha imparato sulla sua pelle, ogni giorno può essere l’ultimo. Anche per un eterno ragazzo che la vita ha spinto a diventare uomo.

Il mio giocatore preferito da sempre! Ho 33 anni e lo seguo dalla sua prima stagione al Badalona! Che spettacolo…

Ho sempre trovato stucchevoli i commenti Rubiofobici degli esperti commentatori dei forum italiani. Mi è sempre piaciuto anche nelle sue stagioni più grigie. Sembra sospingere la squadra e i compagni con una carica e un’energia infinita.