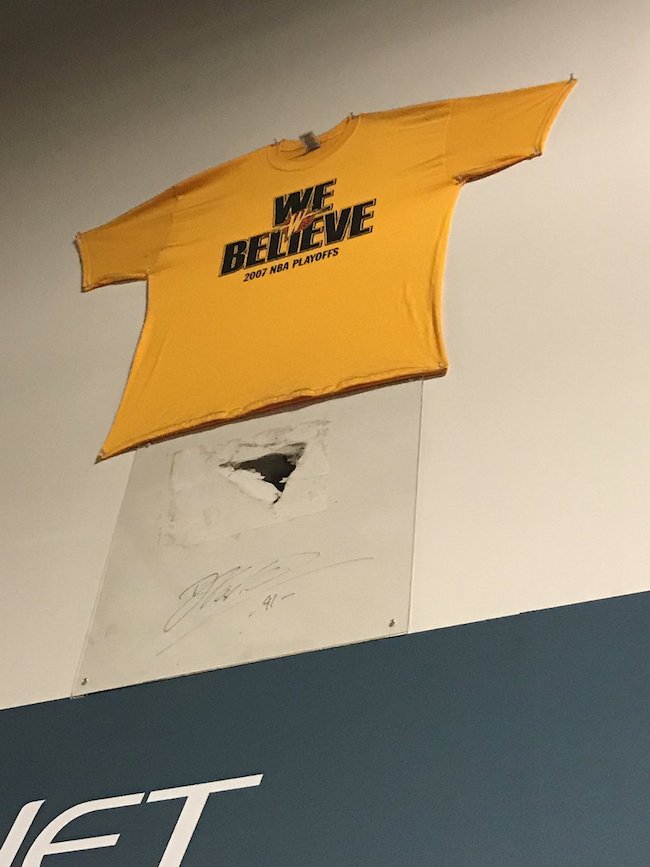

Con la stagione NBA ormai alle porte, ogni discorso sui favoriti per la vittoria non può che passare per i Golden State Warriors, campioni in carica e reduci da un triennio di risultati al vertice. Possiamo identificare questo ciclo di successi come il picco più alto raggiunto dalla franchigia in quel della Bay Area, dove il football (con i SuperBowl di Raiders e Niners) e il baseball (con le World Series di Giants e A’s) erano già arrivati a trionfi assaporati in ambito cestistico in una sola stagione, negli anni ’70 di Rick Barry. La fase offensiva, la fase difensiva, l’unità di intenti del gruppo, il calore del tifo della Oracle Arena sembrano certezze difficili da scalfire, integre come raramente accaduto. A ben vedere, però, una crepa c’è. E anche evidente. Precisamente vicino allo spogliatoio ospite della Oracle, dov’è presente addirittura un buco nel muro lindo, causato da un cestino lanciato da un frustrato Dirk Nowitzki nel 3 maggio del 2007. Proprio quella storpiatura però simboleggia il capitolo più bello della storia degli ultimi quarant’anni della franchigia, avari di soddisfazioni prima dell’era di Stephen Curry.

Una star in declino, un gruppo di seconde scelte o addirittura undrafted, veterani prematuramente definiti bolliti, ragazzi senza fissa dimora cestistica affidati ad un allenatore avveniristico, forse un pò troppo visionario rappresentano l’incipit perfetto di una storia romantica, ma dalla quale non aspettarsi certo il completamento in soli tre mesi, tranne se ci si crede fino in fondo: questo il mantra dell’indimenticata versione dei Golden State Warriors “We believe”.

Prima della versione attuale, dopo il terzetto denominato “TMC” (composto da Tim Hardaway, Mitch Ritchmond, Chris Mullin) a cavallo fra anni ’80 e ’90 a condurre la squadra ai playoffs, nella seconda metà degli anni ’90 e in quelli ’00 l’unico primato dei Golden State Warriors era quello di essere l’unica franchigia nella Lega a non portare nel nome sociale né quello della propria città né quello del proprio stato. Per il resto, solamente una lunga serie di decisioni di management errate, trade fallimentari e pessime scelte effettuate ai draft; i pochi giocatori di talento assoluto erano stati coinvolti in rapporti conflittuali coi propri allenatori, dal Rookie of The Year del 1994 Chris Webber in faida con coach Don Nelson, alle famigerate mani al collo di coach PJ Carlesimo da parte di Latrell Spreewell, oppure andarono alla ricerca di sistemazioni migliori come Gilbert Arenas. In tutti i casi la conclusione era la fuga dalla squadra californiana. Il risultato era l’assenza perenne dai playoffs dalla campagna 1993/1994, con una tredicesima stagione consecutiva di vacanze anticipate non lontana: nel gennaio 2007 la squadra si trova, con 17 vittorie e 16 sconfitte, sul ciglio della nuova esclusione dalle migliori otto della Western Conference.

Lo scenario che si ipotizzava nell’ennesimo tentativo di ricostruzione della franchigia era quello di una rebuilding lenta, tramite scelte al draft, visto il precetto adottato dopo l’episodio di Spree di affidarsi solo a ragazzi lontano da guai; quando però si presentò l’occasione, nel febbraio 2005, di acquisire un Baron Davis in rotta col management degli Hornets, quel Chris Mullin diventato vice president of basketball operation promulgò un editto chiaro: “Abbiamo bravi ragazzi in squadra, ma veniamo sempre sconfitti. F**k good guys, we want to win”.

Nonostante ciò il team non sembra granchè attrezzato per ottenere risultati. Il Barone è una stella in leggera fase calante, martoriato dagli infortuni. Jason Richardson è considerato un giocatore in grado di mettere a referto grandi numeri solo perché in un contesto di squadra di basso livello. Andris Biedriņš in due stagioni nella Lega è riuscito solo a classificarsi come ennesimo errore al draft, con un ridicolo 30,6% ai liberi e il soprannome di “One Minute Man” per l’incapacità di stare in campo per più tempo senza commettere fallo. Monta Ellis è frustrato dall’esser stato scelto solamente al secondo giro ma ancora non ha dimostrato di valere di più di una quarantesima scelta. Matt Barnes è alla quinta squadra in tre anni, alla ricerca di una propria dimensione. Coach Don Nelson viene da una stagione di inattività forzata, dopo la faida con patron Mark Cuban a sancire la fine della sua avventura in quel di Dallas e nessuna richiesta pervenuta nel frattempo.

Sul campo il quadro è addirittura peggiore quando oltre al lungodegente Davis, impegnato nella riabilitazione al ginocchio, si ferma per le prime settimane del 2007 anche Richardson, con una mano rotta per uno scontro fortuito in allenamento con l’ala francese Mickaël Piétrus.

Poco prima della trade deadline per la stagione, Mullin tenta un’altra operazione in linea con il suo nuovo principio: con l’eco del Malice to the Palace ancora rumoroso intorno all’ambiente Pacers, che non vedeva l’ora di liberarsi dei convolti nel brutto episodio, prova a portare in squadra il protagonista principale della rissa, all’epoca ancora iscritto all’anagrafe come Ron Artest. L’operazione fallì per l’inserimento dei Kings che misero sul piatto Stojaković, tuttavia le chiacchierate col gm dei Pacers Donnie Walsh portarono ad uno scambio di grandi proporzioni: per Mike Dunleavy, Troy Murphy, Keith McLeod e Ike Digou prendono la strada in direzione Baia Stephen Jackson, Al Harrington, Sarunas Jasikevicius e Josh Powell.

L’operazione prende di sorpresa gli interessati, con Al Harrington a dichiarare che l’unica cosa che sapesse dei Warriors fosse che perdessero sempre. L’inserimento in squadra soprattutto dei primi due, deputati a ruoli importanti in rotazione, non è facile, vista la doppia assenza nel backcourt di Richardson e Davis; i sospetti sul fatto che Jackson non potesse essere altro che un piantagrane, mentre Harrington avesse ormai superato i giorni migliori della carriera sono alimentati dal record di 19-20 di metà gennaio, periodo dello scambio, scivolato a marzo ad un impietoso 27-35 che vale la dodicesima posizione ad Ovest.

Da quel momento di stagnamento arrivano però le mosse del front office: Mullin, col sodale Ritchmond, vola a Los Angeles per discutere con Baron Davis mentre il gm Rod Higgins incontra a Washington coach Nelson. Per entrambe le controparti, il messaggio è chiaro: “Proviamo il massimo fino a fine stagione: crediamoci”.

La gara numero 63 della regular season si gioca a Detroit. Avversari quei Pistons nel bel mezzo delle loro sei apparizioni consecutive nelle finali di Conference, dal miglior record e con la difesa più arcigna della costa Est, in grado di limitare gli avversari alla miseria di 92 punti a partita. Davis si aggrega alla squadra direttamente per la gara in quel di Motor City, dando la spinta all’intero gruppo che si impone con un perentorio 111-93.

Non è una rondine a far primavera, soprattutto in una stagione lunga e massacrante come quella NBA; se le ambizioni dei Pistons non furono certo ridimensionate, tuttavia qualcosa invece scattò durante il volo di ritorno della truppa di Golden State. Quello in cui, si narra, Matt Barnes dichiarò fattibile lo sbarco ai playoffs e un brindisi fra i componenti della squadra segnò un patto fra loro.

Non era su quell’aereo, ma a credere fortemente alla possibilità di agganciare il treno della postseason fu anche Paul Wong. Ristoratore della vicina Alameda, abbonato Warriors, infatuato dal successo ottenuto a Detroit si presentò alla gara successiva alla Oracle Arena, con un cartellone scritto a mano con una semplice dichiarazione:

Ne preparò altri che gratuitamente distribuì ad altri spettatori, insieme a t-shirt dallo stesso slogan; mentre la stagione correva verso la fine, le tribune si riempirono di cartelli e magliette col motto diventato ormai simbolico a sospingere la squadra, che completò una striscia di 16 vittorie e 5 sconfitte, conquistando l’ottava e ultima piazza utile per disputare i playoffs, con l’entusiasmo e la passione sprigionata nella Oracle divenuti il sesto uomo in campo.

Il team di Golden State sul parquet riusciva ad incarnare la particolare filosofia di Don Nelson, la “Nellie ball”. Il vulcanico coach, infatti, era fautore di un basket che annullasse la consueta schematizzazione dei ruoli, cercando quintetti composti di giocatori tutti in grado di mettere la palla a terra così come di andare a rimbalzo e di essere pericolosi al tiro.

Avere in campo atleti di altezza simile avrebbe consentito cambi sistematici, senza escludere i lunghi di maggior stazza, tenuti fuori da questo tipo di rotazioni difensive. I mismatches sarebbero stati compensati con l’aggressività e l’innalzamento del pace (numero medio di possessi a partita); la difesa avrebbe comunque concesso tanti punti (peggiore della stagione per punti subiti), ma restando attiva (migliore della stagione per palloni rubati) avrebbe consentito di attaccare con ritmi più elevati.

Spaziature ampie, rapidi 1 vs 1 e continui tagli a canestro rappresentano l’arma su cui si costruivano i successi: un flusso giocato a cento all’ora (secondo attacco per punti realizzati) con un gruppo dall’unità di intenti, dalle caratteristiche fisiche e dalle abilità tecniche su misura per questo stile di gioco.

Insomma, una serie di precetti rivoluzionari all’epoca, sebbene adottati largamente ai giorni nostri nella Lega: ironia della sorte, messi in pratica nel modo migliore proprio dai Golden State Warriors.

Arrivati al primo turno di postseason, di fronte ad un team così poco ortodosso, si presenta lo squadrone dei Dallas Mavericks, che nella stagione regolare aveva perso solamente 5 partite in casa. Capeggiato dal miglior Dirk Nowitzki della carriera, entrato nel club del 50-40-90 avviandosi a vincere il titolo di MVP stagionale, spalleggiato da un Jason Terry nel suo prime e un Josh Howard quell’anno selezionato per l’All Star Game, il team texano compete con la dichiarata missione di riscattare la sconfitta in finale della scorsa stagione, ripresentandosi nuovamente come favorita assoluta per l’anello.

Durante la regular season il conteggio degli scontri diretti recitava un tondo 3-0 a favore dei Warriors, ma nessuno pareva dar troppo peso ai precedenti nei pronostici; d’altro canto, nell’ultimo scontro diretto, i Mavs avevano lasciato l’intera lineup titolare a riposo per preservarla per i playoff. Gli unici a trovare un significato diverso in quella mossa furono gli stessi giocatori di Golden State, che invece di pensare di esser valutati quale un ostacolo di poco conto, trassero da quella gara la convinzione della paura di Dallas di esporsi e di perdere la serie contro di loro. Effettivamente, sulla panchina californiana sedeva Don Nelson, che in questo accoppiamento serbava qualche conto in sospeso. Difatti, nella doppia carica di general manager e allenatore, fu lo stesso Nelson ad architettare il progetto Dirk nel panorama dei Mavericks, dalla scelta al draft del 1999 alla costruzione di un lungo offensivamente letale anche al tiro da fuori, gioiello nella corona della sua idea di pallacanestro. Il suo successore Avery Johnson non aveva modificato buona parte delle giocate chiamate per il tedescone, i cui movimenti erano tutti quanti ben presenti nella memoria del coach.

In gara 1, i Warriors schierano una lineup composta da Baron Davis, Monta Ellis, Jason Richardson, Stephen Jackson e Al Harrington, con il più alto ad annoverare soli 206 centimetri di statura.

In uscita dalla panchina la versatilità è assicurata da Matt Barnes e Mikel Pietrus, con un Biedrins rivitalizzato dalla cura Nelson a dare il miglior contributo della carriera sotto canestro con una doppia cifra di punti di media. Dal punto di vista difensivo, il lavoro fatto su Nowitzki è superbo, togliendogli punti di riferimento e costringendolo a brutte scelte di tiro (concluderà con solo 4/14 dal campo) con Stephen Jackson decisivo nel limitare il mismatch in single coverage:

In alternanza, la zona 3-2, con protagonista Baron Davis, incaricato di tenere Wunderdirk lontano da canestro, permettendo il raddoppio nel momento in cui si girasse la schiena:

Offensivamente la small ball manda in confusione i Mavericks, soverchiandoli per energia ripartendo a martellare in attacco anche dopo canestro subito; ottime spaziature permettono penetrazioni e scarichi di un Davis incontenibile, a chiudere questa prima quasi in tripla doppia con 33 punti, 14 rimbalzi, 8 assists e 3 rubate.

Sconfitti in gara 2 coi Mavs che sembrano aver preso le contromisure, i Warriors approdano in quel di Oakland con due gare consecutive. L’energia nell’aria della Oracle viene trasmessa ai ragazzi, fungendo da nuovo x-factor a favore dei gialli, sospingendoli verso entrambe le vittorie casalinghe. La prima più netta, la seconda con una gara decisa all’ultimo quarto, guidate dai trentelli rispettivamente di J-Rich e del Barone fruttano la conduzione della serie per 3-1, ad un passo dal clamoroso upset.

A Dallas i Mavericks non falliscono il primo elimination game, mandando sei giocatori in doppia cifra con 30 di Nowitzki, e la serie torna in California, con i Dubs consci che un eventuale spareggio di gara 7 da affrontare fuori casa sarebbe uno scenario da sconfitta quasi certa. L’occasione di fare la storia va colta in Gara 6.

L’andamento della gara si dimostra all’altezza di tale antefatto. A 5:10 dalla fine del primo quarto, il momento di suspence: infortunio per Baron Davis e suo rientro negli spogliatoi.

L’idea che una tale escalation possa fermarsi sul più bello rapisce le menti di tutti i fan dei padroni di casa. Golden State tentenna, Dallas prende in mano l’inerzia e a 9:45 dalla fine del secondo quarto cade violentemente a terra anche Stephen Jackson.

Al suo posto rientra un Davis claudicante, in campo su un ginocchio solo: i timori dell’occasione irreparabilmente persa si fanno sempre più fondati. Il destino però rilascia uno di quei segni che fanno capire dalla parte di chi si sia schierato; Davis mette a segno 11 punti dei 13 punti realizzati dai Warriors prima della chiusura del quarto, ma soprattutto, l’azione successiva al primo canestro realizzato dal campo da Nowitzki, lo attacca forzando il cambio sul pick’n’roll e concludendo in questo modo:

E’ solo questione di tempo prima che Golden State rifili lo strappo decisivo agli increduli Mavs. Ci pensa Stephen Jackson, con 4 sberle da tre punti, in due minuti e mezzo di terzo quarto, a fissare il vantaggio in doppia cifra, nonchè il nuovo record di franchigia per triple realizzate nei playoffs, con le sue 7. Il parziale di 24-3 scava un solco che Dallas con Nowitzki limitato a 2/13 al tiro non colma, il risultato finale recita 111-86.

L’impresa è completata, con una della gare più belle della storia della franchigia i Warriors diventano la prima squadra di sempre a completare l’eliminazione dal tabellone della squadra numero uno, partendo dall’ottavo seed, in una serie al meglio delle 7 gare.

La serie successiva non vede la stessa sorte per i californiani, contrapposti agli Utah Jazz in cui proprio un giocatore ugualmente versatile, come Andrei Kirilenko, si dimostra non limitabile dalla difesa Warriors e insieme ai sodali Okur e Boozer elimina con un perentorio 4-1 Golden State. Paradossalmente, in questa serie che ne decreta la fine, proprio con Kirilenko nel ruolo della vittima, ci viene consegnato il momento più iconico dell’intera corsa del team “We believe”:

La magia viene infatti spezzata già nell’offseason: Mullin prova il passo più lungo della gamba e nella ricerca dell’ingaggio di Kevin Garnett tramite trade a 3, spedisce J-Rich a Charlotte ritrovandosi in cambio solamente Brendan Wright; la squadra non si qualifica per i playoffs successivi e, con il giocattolo ormai rotto, i componenti dell’epico trimestre vanno via ad uno ad uno. Mentre i Warriors ritornano nei bassifondi sperimentati già gli anni precedenti, la proprietà viene seppellita dai dissensi (copiosi durante la cerimonia di ritiro della divisa di Chris Mullin) quando decide di liberarsi anche dell’ultimo dei protagonisti di quel team, scambiando lo scorer Monta Ellis, idolo della piazza e Most Improved Player nella fatata annata, per puntare le proprie fiches sul giovane dalle caviglie di cristallo pescato al draft, lo sbarbatello Stephen Curry.

Il resto è storia recente, con la versione aggiornata e vincente della small ball di marca Golden State Warriors; curioso notare, fra i tanti ragazzi festanti sul parquet al suono della sirena di gara 5 delle Finals della scorsa stagione, la presenza di Matt Barnes. Ingaggiato a febbraio, ormai agli sgoccioli di carriera, seppur con un ruolo marginale ha potuto a suo modo chiudere un cerchio con la platea della Oracle con la conquista dell’anello, così come desiderava da una decade. All’unico protagonista di entrambe le versioni dei Warriors lasciamo la risposta sull’esito dell’ipotetico scontro fra le due squadre: