di Francesco Sangermano

Nel 1998 avevo ventun’anni e quello era il mio primo viaggio di là dall’oceano. Era la New York della fine degli anni ’90 e sbarcare nella Grande Mela fu come essere catapultato dentro a un film. E un po’, in effetti, lo era davvero. Perché per noi 40enni che abbiamo vissuto da adolescenti l’avvento della rivoluzione digitale, quelli erano gli anni dei modem 56k e di internet che piano piano entrava nelle case, dei primi telefonini e degli sms, delle notizie che viaggiavano su carta e tv e non rimbalzavano, ancora, in tempo reale in ogni parte del globo.

La NBA era il mondo dei miei sogni di cestista nato ammirando Magic e cresciuto incantato da Jordan. Era un universo lontano e mitologico da cui, di tanto in tanto, vedevamo arrivare in Italia qualche fenomeno in grado di dominare il nostro campionato, del quale ci innamoravamo in tv grazie alla voce di Dan Peterson o ci informavamo di settimana in settimana leggendo la pagina dedicata su Superbasket.

Quando sbarcai a New York era il 3 marzo e l’unica cosa che ero riuscito a sapere era che 5 giorni dopo si sarebbe disputata Knicks-Bulls, in quella che si preannunciava come “the last time of Michael at the Garden”. Jordan aveva infatti annunciato che si sarebbe ritirato a fine stagione e quella, dunque, doveva essere la sua ultima partita al Madison (dove in realtà sarebbe poi tornato di nuovo qualche anno dopo in maglia Wizards, ma questa è un’altra storia).

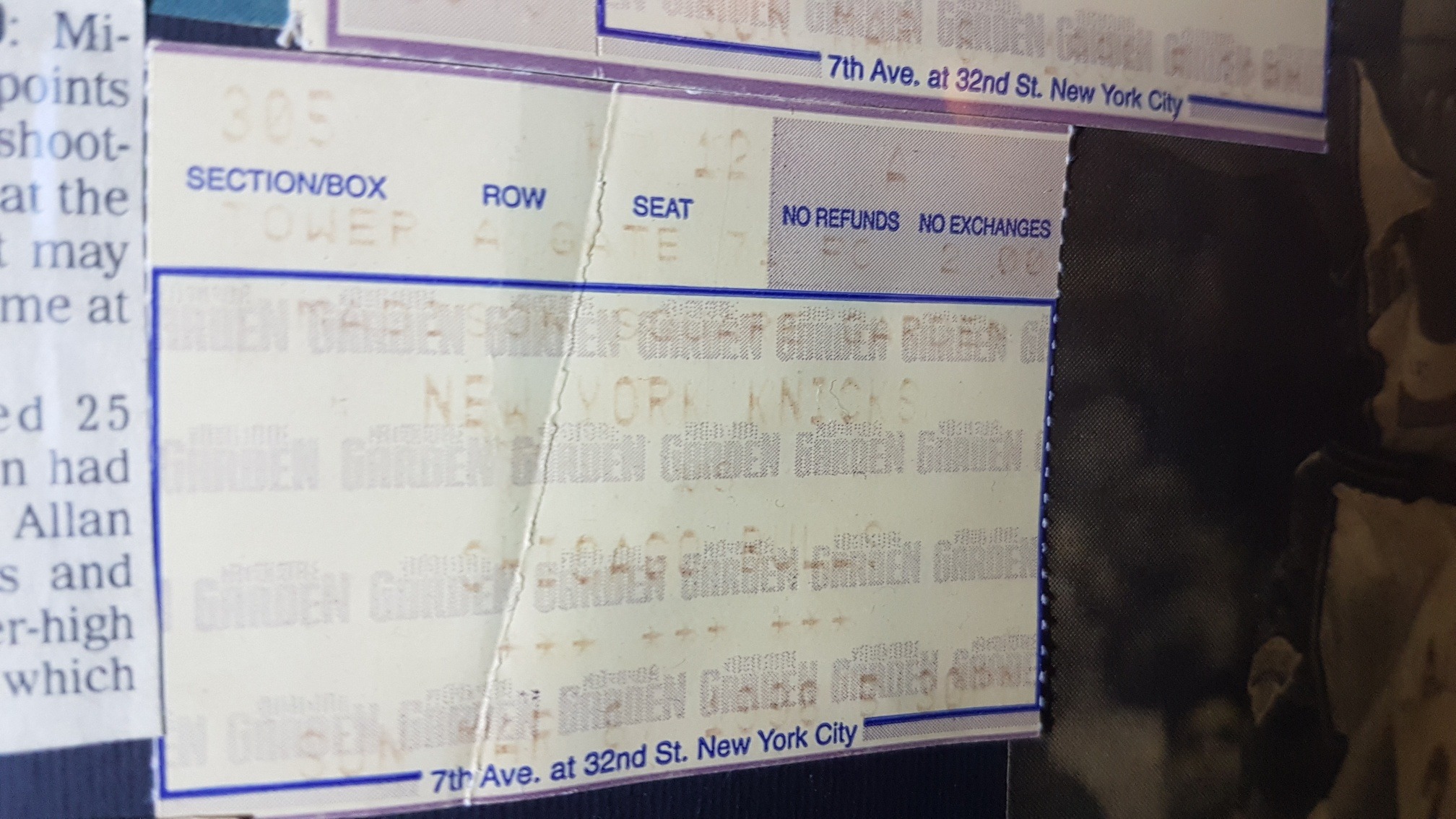

Manhattan ci accolse coi suoi grattacieli infiniti a puntellare le strade ortogonali, ma ricordo bene che non appena misi piede in hotel la prima cosa che feci fu andare alla reception e chiedere se e come potessi recuperare dei biglietti per la partita almeno per me e mio fratello Stefano. La risposta dell’addetto, con un sorriso cortese e laconico, fu che se avessi avuto almeno almeno un migliaio di dollari da sborsare (l’emittente Cbs presentando la partita parlò di biglietti venduti a 2000$, una enormità anche per l’epoca) forse qualcosa avrei potuto trovare.

Verdoni in tal quantità, inutile dirlo, non ne avevamo e così decidemmo coi nostri genitori di andare al Garden il giorno precedente la gara per poter visitare almeno l’interno di quella che è universalmente conosciuta come l’Arena più famosa del mondo.

C’era in programma, quel giorno, una partita di College Basketball e fu lì che avvenne il miracolo. Mia madre (donna che non si arrende troppo facilmente alle evidenze) raccontò all’uomo che lavorava in biglietteria la nostra storia di famiglia arrivata dall’Italia, dei due figli giocatori di pallacanestro, della passione per MJ, del desiderio indicibile di vederlo giocare dal vero…

“Come back later, after the game” (tornate più tardi, dopo la partita) furono le parole che ricevemmo in risposta dall’uomo. E sorrise a me e mio fratello.

Non ricordo niente di quella partita, se non l’attesa di tornare a quello sportello. Quando uscimmo lui era sempre lì, dietro al vetro, e con lo stesso sorriso con cui ci aveva congedato un paio d’ore prima ci porse una busta con due biglietti da 40$ l’uno. “Erano quelli per i miei figli, ma loro non potranno venire, prendeteli voi”.

Avete presente quei momenti in cui pensi che Dio esista e sia infinitamente buono?

Ecco, io credo che quello possa essere etichettato come uno di quelli…

Avevamo ottenuto, incredibilmente, la chiave d’accesso al nostro sogno…

E così il pomeriggio dell’8 marzo 1998 eccoci di nuovo davanti al Madison Square Garden, stavolta a dribblare la fila infinita di persone speranzose di raccattare in extremis un tagliando.

Ricordo le foto di Jordan ovunque, il numero celebrativo della rivista Hoop con la foto di Jordan in bella vista e un uomo che fungeva da strillone per venderne qualcuna in più: “C’m oooonnn! This is the last time of Micheal at the Gaaardeeen”.

Entrammo. E il Tempio ci accolse col suo fascino struggente fatto di memorabilia, negozi, pizzerie, bar e fast food ricolmi di gente prima, durante e dopo la partita. Ci sedemmo ai nostri posti a metà altezza e fu impossibile non notare, noi abituati alle storture dello sport nostrano, come in quel mondo di luci e suoni e colori e effetti speciali fossero seduti fianco a fianco bambini e tifosi con la canotta dei Bulls e quella dei Knicks. Rivali sul campo, certo, ma sugli spalti semplice testimoni di un grande spettacolo e della libertà di scegliersi il proprio idolo anche tra gli avversari.

Lì, a pochi metri da noi, si stava già riscaldando quella che sarebbe stata la squadra del repeat del threepeat. Poi le luci che si spengono, la musica che sale, i maxi schermi che irradiano la faccia cattiva e urlante di Larry Johnson in una specie di cartoon di supereroi nelle strade di Manhattan a fare da intro alla presentazione dei Knicks. E quindi, finalmente, loro.

Rodman, Harper, Kukoc, Pippen e Jordan da un lato, Houston, Ward, Johnson, Mills e Oakley dall’altra perché Pat Ewing è infortunato e fuori per la stagione.

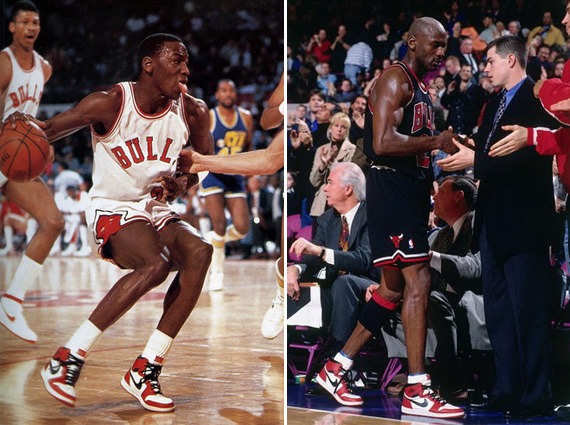

Fu mentre i quintetti entrarono in campo che mi accorsi di qualcosa di strano. Michael aveva deciso di stupire ancor prima delle evoluzioni sul parquet. E per l’ultima esibizione nella “Mecca del basket” (la definizione del Garden è sua) aveva scelto di omaggiare la città di New York con un gesto che ricordasse l’inizio del suo cammino in Nba nel 1985: indossare le sue prime Air Jordan bianche, nere e rosse, quelle della stagione da rookie, invece che le Air Jordan XIII, l’edizione lanciata sul mercato per quella annata.

Oggi, nell’era del marketing esasperato e globalizzato, quello delle scarpe particolari dedicate alla singola partita o alla singola occasione è diventato la normalità. Allora, invece, fu qualcosa di assolutamente straordinario. E lo fu, prima di tutto, perché quel gesto non fu in alcun modo programmato in precedenza o seguito a posteriori da azioni promozionali di sorta.

Fu, semplicemente, un tributo istintivo.

“Stavo scherzando con mia moglie a casa perché aveva ritirato fuori quelle scarpe facendo le pulizia e le ho detto che andando a New York per l’ultima volta avrei potuto anche riportarle – spiegò Jordan – Il piano iniziale era indossarle solo per il riscaldamento ma vista la curiosità delle persone ho deciso di tenerle anche per la partita. Diciamo che è stato un modo per ricordare il tempo passato e le tante partite giocate qui. Le scarpe in fondo fanno parte di questo. Ora i miei piedi mi stanno uccidendo, ma è stato divertente…”.

Raccontano le cronache dell’epoca, infatti, che alla fine della partita Michael avesse le vesciche ai piedi e un dolore pazzesco dovuto anche al fatto che quelle vecchie scarpe erano in realtà di un numero inferiore rispetto a quelle che usava allora. Eppure, a vederlo sul campo, nessuno se ne accorse e le “scarpe di riserva” (portate in panchina in caso di emergenza) rimasero al loro posto per tutti i 48 minuti.

Nella storia di Jordan, ci sono molti flash indelebili dei suoi passaggi a New York City, a partire dalla schiacciata in faccia a Ewing dopo aver spezzato un raddoppio sulla linea di fondo (1991) passando per i 55 punti scritti a referto nella quinta partita dal suo ritorno nel 1995 o i 51 mandati a bersaglio nel 1997.

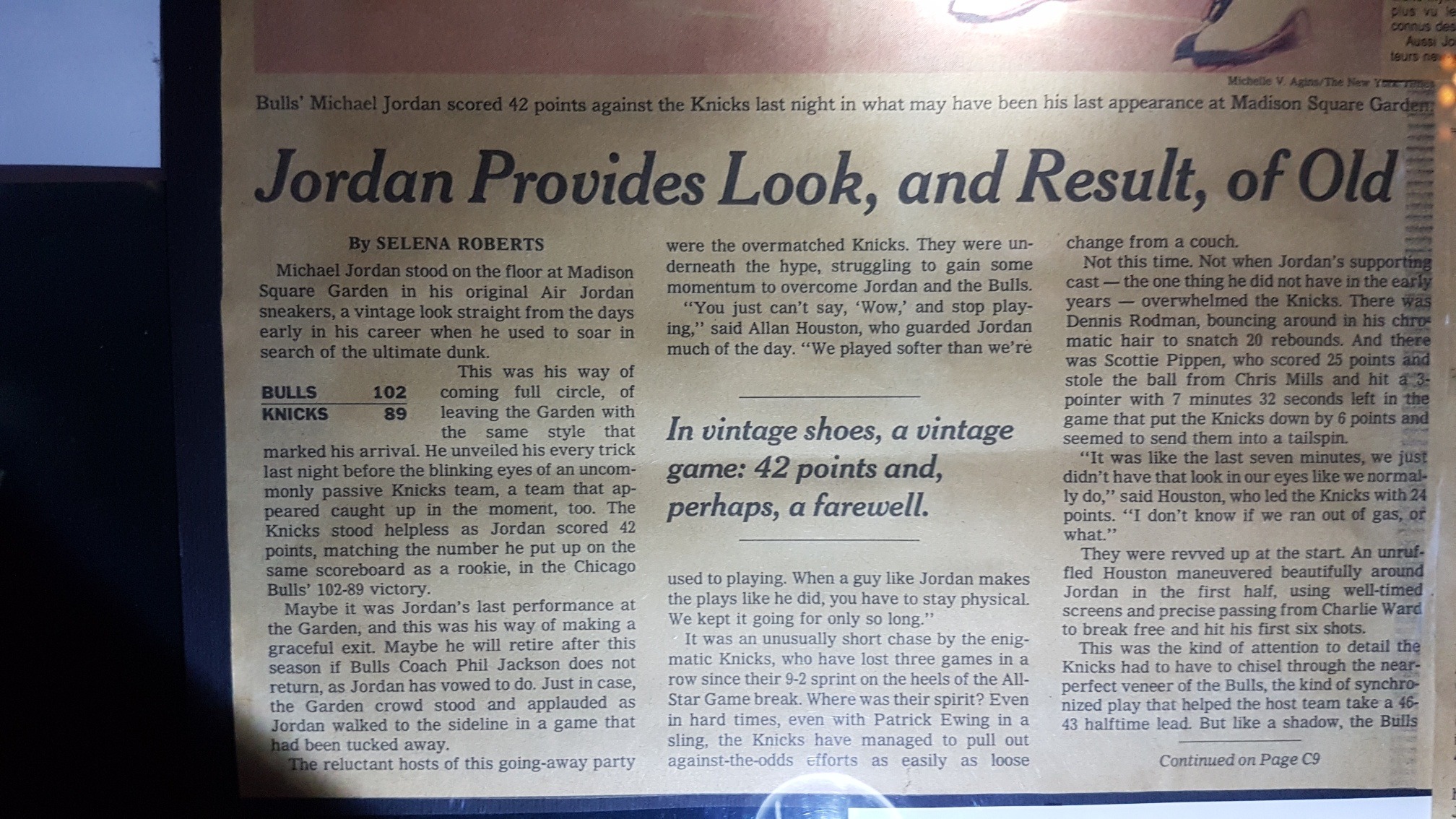

Eppure, per molti, è proprio quella partita dell’8 marzo 1998 a rappresentare il momento piu “epico” vissuto da MJ nella Grande Mela. Perché per rendere perfetto l’omaggio ai tifosi newyorkesi le scarpe furono solo uno degli ingredienti del menu. Sul parquet, infatti, guidò i suoi alla vittoria finale 102-89 mettendo in scena uno show personale da 42 punti (quarta volta al Garden oltre i 40) con 17/33 dal campo, 8 rimbalzi e 6 assist in cui tutta la magnificenza del suo gioco si palesò ai nostri occhi nella sua straordinaria “normalità”.

Vedemmo Micheal segnare a ripetizione col suo classico tiro cadendo indietro da ogni angolo del parquet, lo vedemmo in un coast to coast al termine del primo tempo culminato in virata in palleggio e schiacciata a una mano, e lo vedemmo planare in tap in volanti sopra i lunghi avversari.

Ma lo vedemmo, soprattutto, segnare due canestri pazzeschi (con fallo) al termine di altrettanti avvitamenti aerei di 180 gradi e tiro all’indietro appoggiato al tabellone. Il tutto, ovviamente, accompagnato dalla classica lingua di fuori e con Oakley prima e Cummings poi nel ruolo (non invidiabile) di attori “posterizzati” non protagonisti.

Fu, il secondo canestro impossibile, il preludio al suo commiato a poco più di un minuto dalla sirena finale e la partita ormai in ghiaccio.

Quando Phil Jackson lo richiamò in panchina, la reazione del Madison Square Garden fu immediata e univoca: una emozionante standing ovation che proseguì anche quando il gioco riprese. Nessuno, in quell’ultimo minuto, pensò più a quel che accadeva in campo ma tutti gli occhi erano solo e soltanto per lui.

Lui che salutava.

Lui che si prendeva il 5 da tutti i compagni. Lui che masticava il chewing gum e sorrideva.

Lui che era lì, davanti ai nostri occhi, e non ci sembrava possibile averlo visto giocare davvero.

The last time of Michael at the Garden.

Oggi sono vent’anni da quel giorno. Ma certe immagini hanno un posto speciale nel cassetto dei ricordi e noi continuiamo a sentire addosso la sensazione di aver avuto un privilegio raro e prezioso: poter dire, per davvero, noi c’eravamo.