illustrazione grafica di Christina Pignoli

articolo di Luca Mich

Podcast su questo articolo http://spoti.fi/38WDbYg

È una giornata caldissima, l’asfalto di Harlem ribolle e ho comunque la malaugurata idea di fare colazione con un caffè americano lunghissimo e ustionante.

“You drink it black ah?” Mi chiede stupita la gentile vecchina con cui condivido una panchina all’incrocio tra la 136a e Malcom X Boulevard. “Si signora, a qualcuno piace caldo ed in effetti un po’ di latte a raffreddare ci stava pure, ma ero distratto”. Si perché oggi ho deciso che, Spalding sotto braccio, andrò a vedere come se la passano i ragazzi giù a Coney Island, quel pezzo di terra che il navigatore Henry Hudson ad inizio ‘600 scambiò per un passaggio ad Est. New York è stata scoperta proprio a partire da laggiù, dall’estremo Sud di Brooklyn, bagnato dall’oceano Atlantico e ricco di spiagge che ben presto i tipi di Manhattan utilizzeranno per trovare sollazzo nelle torride estate che sa regalare quella città.

Trangugiato il mio donut d’ordinanza e quella brodaglia incandescente, l’obiettivo è arrivare in meno tempo possibile a Brighton Beach, quella dei Guerrieri della Notte, quella da cui parte la banchina che percorrono Denzel Washington e Ray “Jesus Shuttlesworth” Allen nel film di basket più bello di tutti i tempi: He Got Game, a Spike Lee Joint. Secondo i miei calcoli dovrei metterci non meno di 50 minuti se riesco a beccare le metro giuste, quelle express che saltano decine di fermate intermedie, al contrario delle fastidiose local che assediano i cunicoli sotterranei della Mela. Detto fatto, salto sulla linea rossa e prendo la metro 3, rotta 42nd street, Times Square. Da lì basta cercare in direzione Brighton Beach o Coney Island scartando abilmente le rotte B ed F e scegliendo la velocissima Q, una delle poche metro esterne della Mela, che percorre Brooklyn da cima a fondo e permette di rendersi conto del progressivo degrado urbano che circonda una delle downtown più eccitanti dell’intero emisfero occidentale.

La fermata di Brighton mi proietta subito in un mercato rionale di frutta e verdura, roba rara nella penisola di Manhattan, tutto attorno il paesaggio umano è cambiato radicalmente, ero partito dalla patria degli afroamericani, del jazz e della musica rap che esce dai macchinoni ai semafori, e mi ritrovo circondato da mozzarellone in calzoncini corti, gruppi di signore dal marcato accento russo o est europeo che manco il venerdì pomeriggio alla Lidl in San Donato, e negozi affascinati con incomprensibili insegne in cirillico. Eccomi qua, questo è Coney Island, il quartiere che gli immigrati slavi e russi hanno fatto loro. Tutto bellissimo, affascinante, nuovo.

Ma per quanto ami le contaminazioni, non sono certo qui per un corso accelerato di russo americanizzato. No, se conosco questo posto e voglio immergermici, non è tanto per la Wonder Wheel, non è neanche per i Guerrieri della Notte. No, nel mio immaginario Coney Island fa rima solo ed unicamente con un nome: Stephon Xavier Marbury.

Coney Island’s finest, Steph è uno dei 5 fratelli della famiglia Marbury, ognuno dei quali ha contribuito a mettere questo quartiere sulla mappa del basket americano, e nel caso di Stephon anche mondiale. 1.80 cm per 93 kg di pura potenza muscolare, Steph è stato negli anni 2000 una delle point guard più esplosive, veloci e creative dell’intera NBA, ma prima di arrivarci, si è fatto un nome indelebile proprio sui campetti di Coney, in particolare a The Garden, playground all’angolo tra Mermaid Avenue e West 25th Street circondato da projects dove negli anni i volti degli slavi hanno progressivamente lasciato il passo a quelli degli afroamericani: la gentrificazione non è ancora arrivata a Coney Island che anzi, ha visto arrivare sempre più persone in fuga dalla parte nord di Brooklyn, ormai sempre più inaccessibile a meno di non avere lavori pagati a sei cifre.

È il 2 dicembre 2007, Steph si trova al Madison Square Garden, e di strada, da quel playground che da ragazzino chiamava con il nome dell’arena più famosa del mondo, ne ha fatta parecchia. Ora parte titolare, o meglio dovrebbe farlo quando non litiga con coach Larry Brown, per i suoi New York Knicks…

Quella sera i blu arancio ospitano in casa la sua ex squadra dell’Arizona, i Phoenix Suns di Steve Nash e Mike Dantoni che dopo aver ceduto il numero 3 a New York City hanno preso il volo. Inutile dire che Steph ci tiene a ben figurare. A palazzo ci sono tutti i Marbury a vederlo tranne Don, il papà, ricoverato in ospedale. A metà partita arriva la telefonata che gela il sangue nelle vene a tutta la famiglia: Don se ne è andato, l’uomo che ha messo al mondo 7 figli di cui 5 maschi tutti rigorosamente cresciuti a cemento e pallacanestro, non ce l’ha fatta. I Marbury lasceranno il Madison per correre al suo capezzale ma a Steph la notizia la daranno solo a fine partita, che il numero 3 chiuderà con 21 punti a referto per l’ennesima sconfitta Knicks. Il periodo buio di Stephon è appena iniziato…

Se si parla di pallacanestro, nessuna famiglia di Coney Island, forse anche nessuna famiglia di Brooklyn, ma che dico, nessuna famiglia di New York City, ha più voce in capitolo di The Marbury Family: 5 figli maschi dicevamo, tutti passati per la locale Lincoln High School, tutti poi arrivati almeno al College in Division I, tutti rigorosamente indossando il numero 3 sulle spalle: quello perfetto, quello della trinità, quello del terzo occhio che devi avere in strada se vuoi sperare di uscire dal ghetto prima o poi, di dare alla tua famiglia un futuro migliore.

Cinque fratelli, uno in fila all’altro, con l’obiettivo di tenere alta la fama dei Marbury nei playground della Mela, stare lontani da droga e sparatorie e far vincere Lincoln High. Una questione da New Yorker, di sangue blu della pallacanestro, blu, come le divise della Lincoln, quelle che anni più tardi Spike Lee metterà addosso a Jesus e Booker in He Got Game, storia ispirata liberamente proprio a Steph ed alla sua famiglia che ci racconta dell’eccessiva attenzione mediatica riservata ad un giocatore delle high school americane, Steph per l’appunto, interpretato però da Ray Allen, che guarda caso, anni prima sarà scambiato proprio per Steph la notte del draft del 96… ci torneremo tra poco.

I Marbury dicevamo: in principio era Eric “The Spoon”, atleta pazzesco che riuscì per primo ad uscire dalla strada ed atterrare a University of Georgia dove condivise il parquet nientemeno che con uno degli schiacciatori più forti di sempre, visto anche in Italia in maglia Fortitudo: Dominique Wilkins. Eric giocò anche contro la North Carolina di Michael Jordan al College ma fu scelto tardi al draft NBA dell’82 dai San Diego Clippers e venne tagliato ad inizio stagione perché troppo inferiore fisicamente alle ali pari ruolo in NBA.

Tocca allora a Donald, guardia molto rapida capace di laurearsi a Texas A&M per poi tornare a Coney ad investire il proprio tempo aiutando i ragazzi a stare lontani dalle tentazioni della strada. Il terzo Marbury è Norman, perennemente tra i migliori prospetti della città, finirà a University of Tennesse e poi alla San Francis di Brooklyn ma gli scarsi risultati scolastici non gli permetteranno mai di vivere serenamente la sua passione per la pallacanestro. L’ultimo a mancare all’appello è il fratello più giovane, Moses Marbury, Universty of Rhode Island e poi qualche comparsata in Europa. E poi, c’è lui, uno dei migliori ankle breakers mai visti su un campo NBA, la leggenda dei playground new yorkesi, il talento assoluto di Lincoln High, l’atleta più conteso dai College Americani nella seconda metà degli anni 90, dopo Kenny Anderson: Stephon Marbury, per tutti Steph, in seguito Starbury.

Lo vogliono tutti e lui affronta ogni avversario diretto per distruggerlo: una torneo contro il dominicano Felipe Lopez, altra star assoluta delle high school al tempo, diventa la partita più importante dell’anno nella città di New York e Steph massacra l’avversario a suon di crossover.

“The Juice went to Steph” dicono. Prende il tiro di Norman, il palleggio di Jou Jou e l’atletismo di Eric. E ci mette più ferocia, più fame, più voglia! Va su e giù dalle scale dei project per rafforzare i muscoli delle gambe. Palleggia sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte. Gioca partite infuocate nelle notti di The Garden e ha un solo obiettivo: l’NBA.

“Non vengo da una famiglia disastrata, mio padre ha lavorato tutta la vita per mandarci tutti al college, ma io volevo mettere tutti noi sulla mappa dei professionisti, quelli che ce l’hanno fatta davvero.”

Lo dicono le sue parole, lo esprimono ancora meglio i fatti: con più di 27 punti e 8,3 assist di media alla Lincoln è Mr Basketball dello stato di New York e McDonald All American nel 95, rookie of the year nella conference ACC l’anno dopo al College, con la maglia oro di Georgia Tech con cui consegna alla storia una delle partite più divertenti di sempre al NIT tournament giocato proprio al Madison Square Garden, contro gli avversari di Georgetown di un certo Allen Iverson: altro numero 3 e pari ruolo che marcherà da inizio a fine partita, preludio di decine di altre sfide in NBA, quasi sempre vinte dall’ancora più veloce e se possibile più talentuoso “The Answer” il cui destino si incrocerà in più di un occasione ed in modi sempre inaspettati con quello di Stephon.

Steph è una macchina da punti ma sa anche passare la palla molto bene, rigorosamente dal palleggio in penetra e scarica, quando la vallata si oscura per mano di un lungo: come per ogni play new yorkese che si rispetti, la prima opzione è sempre la penetrazione verso canestro. Steph è il prototipo della point guard anni 2000. Palleggio spezza caviglie, primo passo mortifero, fisico da torello in grado di reggere qualsiasi contatto per il canestro più fallo: and one, dalla lunetta.

E’ un’artista del trash talking e un pensatore libero. Finirà in diverse occasioni per scriversi sulle scarpe “all my own”, che suona un po’ come “faccio tutto io”, nei periodi più tesi con le varie squadre avute in carriera. Ma prenderà anche scelte di rottura, poco popolari per l’epoca, come quella di non firmare per Nike o Adidas ma per la nascente And1, vero e proprio fenomeno di culto sui campetti americani ad inizio anni 2000, quando quel marchio rappresentava molto più degli altri due il vero basket giocato in strada, la coolness e la mentalità dei player funambolici immortalati nei leggendari And1 Mixtape: i dvd con gli highlight di strada più pazzeschi che chiunque avesse mai visto al tempo, utilizzati dal brand per promuovere se stesso e le proprie star nascenti.

Ecco, Marbury era questo: uno di cuore, capace di rifiutare contratti milionari da marchi che non lo rappresentavano pienamente, per fare a modo suo. Come altro poteva uscire questo ragazzino dalle strade di Coney Island? Pensate che qualche anno più tardi sempre in fatto di scarpe fu addirittura capace di rompere qualsiasi regola non scritta che voleva tutti i pro ballers indossare e promuovere calzature da minimo 100/150 dollari al paio. Grazie ad un accordo con il distributore americano Steve & Barry’s infatti, Marbury fu l’endorser della prima signature sneaker venduta al prezzo di 15 dollari!

“Ricordo che quando ero piccolo mamma faceva degli sforzi incredibili per riuscire a comprare le scarpe da basket a me ed ai miei fratelli, non potevi permetterti le Jordan, o di cambiare le scarpe ogni anno. Che senso ha che ora che ce l’ho fatta metta il mio nome su scarpe da 200 dollari? Tutti i ragazzi di Brooklyn devono poter indossare la scarpa di Steph o di comprarsene anche 3 o 4 paia e non aver paura di romperle”.

E’ nato così il concept delle Starbury: la sneaker per tutti i ragazzi dei project americani…un sogno per milioni di ragazzini, un incubo per le multinazionali del baffo e delle tre strisce che ostacolarono le campagne promozionali di Steve&Barrys con ogni mezzo facendo anche dire a Lebron James: non metterei mai una scarpa da 20 dollari per giocare.

Nel draft del 1996, all’interno di quello che viene definito The Greatest Draft Ever, che per i soli parziali vide scelti alla numero 1 Allen Iverson, alla 13 Kobe Bryant, alla 3 Sharif Abdul Rahim, alla 5 Ray Allen, alla 6 Antoine Walker, alla 15 Steve Nash, alla 17 Jermaine O’Neal, alla 16 Peja Stojakovic e chi più ne ha più ne metta, ecco in un draft come questo Steph viene scelto con la 4a chiamata assoluta dai Milwaukee Bucks per poi essere ceduto pochi minuti dopo ai Minnesota Timberwolves in cambio del più volte nominato Ray Allen, quello che lo impersonerà in He Got Game… Sempre a proposito di destini che si incrociano.

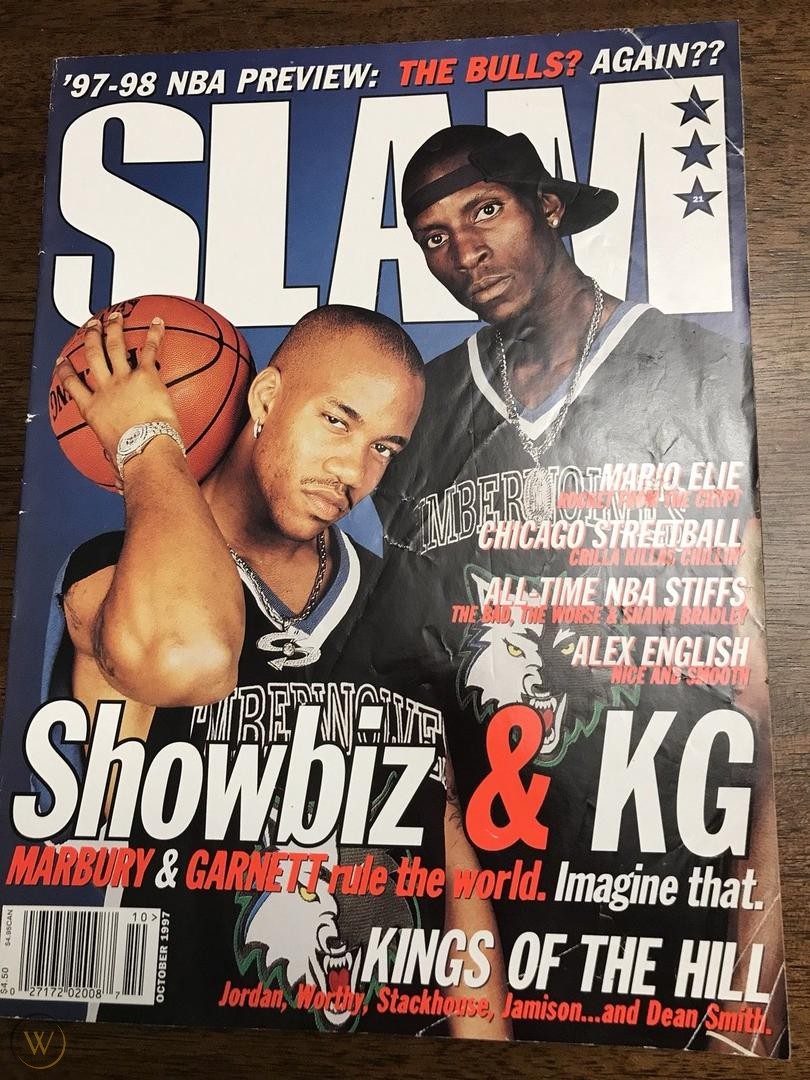

Dopo l’anno al College in Georgia quindi, Marbury si spinge ancora più ad Ovest e sbarca nel freddo Minnesota. Qui trova il talento strabordante del chicagoano Kevin Garnett, l’ala forte che sta ridefinendo il ruolo con un’agilità e un’aggressività vista raramente nei pressi del ferro e con il quale formerà una coppia potenzialmente devastante a suon di alley-oop e contropiedi a tutta velocità. Chiuderà la stagione da rookie nel primo quintetto delle matricole con otre 15 punti di media, battuto per il trofeo di rookie of the year da Allen Iverson, sempre lui. Guiderà però Garnett e soci a due apparizioni ai playoff e ad una cover di Slam di assoluto culto con KG e Steph king indiscussi dello swag afroamericano. Steph è super cool, ha quella faccia da schiaffi tipica dei rapper anni ’90, ha uno stile hip hop che solo il numero 3 di Philly può superargli (manco a dirlo): inizia ad apparire nei video della Terror Squad, dei Beatnuts, di Big PUN, i new york finest e coolest rapper! E’ l’epoca in cui i rapper vogliono essere giocatori di basket e i players vogliono essere rapper.

A Minnesota intanto, però, la combo con Garnett scoppia dopo solo 2 stagioni, nel 99, la stagione del lock-out. I maligni dissero che il mega contratto pluriennale offerto a Kevin che da quel momento divenne per tutti The Big Ticket, il giocatore più pagato di sempre in qualsiasi sport americano con quei 126 milioni in 6 anni, scavò un solco tra i due, tuttavia Marbury dichiarerà chiaramente anni più tardi che non aveva nessuna intenzione di passare un altro anno a Minneapolis, lontano da amici e parenti, in mezzo a facce bianche e con pochi fratelli in giro: fu lui a chiedere al GM Kevin McHale di scambiarlo per provare a farlo tornare ad est, possibilmente a New York. Com’era quella frase? Puoi portare l’uomo fuori dal ghetto, ma non il ghetto fuori dall’uomo… già.

Ed a New York effettivamente Steph si avvicina parecchio: la successiva fermata in NBA è infatti il New Jersey, lo stato giardino, dove abbandona la maglia numero 3, ritirata in onore di Drazen Petrovic, per indossare la 33, double three, you know what I’m saying?!

Ci resterà poco più di 2 anni dove la convivenza con Keith Van Horn e Kerry Kittles non sarà delle migliori, ma farà in tempo a regalarci uno dei migliori All Star Game di sempre, quando ancora contavano qualcosa, scendendo in campo stavolta al fianco di Iverson, e recuperando a suon di triple in arresto e tiro come era solito fare lui con la facilità con cui un qualunque essere umano segnerebbe a stento un lay-up da sotto canestro, uno svantaggio di venti punti tondi con il quale l’Ovest di Kobe & Shaq stava letteralmente asfaltando l’Est di Iverson, Carter, Mutombo, Allen e Steph. Una partita clamorosa vinta dall’Est con una tripla di Marbury a 28 secondi dalla fine. L’MVP della partita? Allen Iverson, ovviamente che a centro campo gridò il celebre “where’s my coach” chiamando a se Larry Brown, allenatore della sua Philadelphia e seduto quel giorno sulla panchina dell’Est. Già, Larry Brown, un nome che di lì a qualche anno diventerà molto famigliare a Steph…

Scambiato ai Phoenix Suns poco dopo, per Jason Kidd, Starbury tornerà ad ovest dove farà discretamente bene con apparizioni ai playoff ricostruendo l’asse play-lungo in stile Minnesota, stavolta con Amare Stoudamire e collezionando la seconda apparizione all’All Star Game. Ma anche qui c’è qualcosa che non va. Lo stile isolazionista di Steph non fa girare la squadra come la dirigenza vorrebbe e il successo dei suoi ex Nets con Kidd al comando (2 finali NBA consecutive contro San Antonio e Lakers), gettano parecchie ombre sul play new yorkese che entra in polemica con media e spogliatoio.

Sente il peso del mondo addosso, non è felice, i media lo mettono costantemente in croce e ne danno l’immagine di un giocatore egoista e perdente.

Nel 2004 allora è già tempo di fare le valige e finalmente, la destinazione è quella sognata fin dai tempi dello streetball a Coney Island: New York City. Isiah Thomas, ex playmaker dei Detroit Pistons e ora GM dei blu arancio, lo vuole a Knickerbockers! Per Steph si realizza un sogno. Torna finalmente a casa, gioca davanti ai Marburys, può riunire tutta la vecchia posse, averla attorno a se, portarla a palazzo. Può dare ogni goccia di sudore per la sua città, quella a cui vuole dare indietro tutto quello che ha ricevuto.

E’ l’eroe venuto da Brooklyn, la città è letteralmente ai suoi piedi.

Già, questo è quello che dicono i sogni, quello che hanno in testa milioni di fan in giro per il mondo che mandano sold-out immediatamente la canotta numero 3 dei New York Knicks che fu di John Starks, ma che la mia generazione, ricorderà solo ed unicamente come la maglia di Stephon Marbury. La realtà però purtroppo è ben più amara.

Isaiah Thomas dietro una scrivania non dimostra lo stesso talento che aveva in campo e a suon di contratti che devasteranno per decenni il salary-cap dei Knicks, assembra una squadra del tutto sbilanciata con 3 playmaker simili e dal carattere problematico come Nate Robinson, Jamal Crawford e Steph. Ci sono poi dei bollitissimi Penny Hardaway, Vin Baker, uno stanco Allan Houston e un abbondare di ali quali Kurt e Tim Thomas che rendono i Knicks a dir poco disfunzionali. E in panchina? Ehm, in panchina arriva lui, quello di “play the right way”, quel coach che passò tutta la vita a scornarsi con il piccoletto di Philadelphia per poi riuscire in qualche modo a capirlo e a portarlo in finale, un coach che di giocatori solitari ed accentratori non voleva proprio saperne: Larry Brown, l’ex coach di Iverson.

Inutile dire come è andata a finire… totale incomunicabilità tra i due, partite intere passate a guardare dalla panchina e Steph usato come capro espiatorio di ogni sconfitta. Eppure Thomas poteva pensarci prima Nell’estate 2004 andò in scena per Team USA una spedizione olimpica fallimentare ad Atene, a cui tra l’altro ebbi la fortuna di poter assistere in prima persona, ma questa sarà un’altra storia. Per quella squadra Steph venne scelto come guardia da affiancare proprio ad Iverson (ancora) per una delle combo peggio assortite di sempre. Il coach di quella spedizione? Larry Brown. Fu un disastro di proporzioni bibliche: 38 giorni di permanenza in terra ellenica senza rivolgersi la parola, scendendo in campo svogliato e senza nemmeno conoscere il nome degli avversari. “I 38 giorni peggiori della mia vita” dirà in seguito. Team USA si qualificò terza alla fine, lasciando l’oro all’Argentina della Generacion Dorada di Ginobili e l’argento ad un’incredula Italia. Larry era la Kryptonite per Steph. Starbury non poteva nemmeno incrociare lo sguardo con lui senza perdere le staffe. La loro visione della pallacanestro era agli antipodi.

L’anno seguente ai Knicks la situazione degenera con il licenziamento proprio di Brown e la scelta di Thomas di nominare capo allenatore ad interim… sè stesso. Anche qui le doti di Isaiah come allenatore non sono esattamente quelle del giocatore. La squadra continua a perdere ed i rapporti con il pupillo si deteriorano ben presto fino a rompersi del tutto quando Steph viene chiamato a testimoniare contro Thomas in uno scandalo di abuso sessuale avvenuto all’esterno di un Night Club. L’anno dopo, le vicende fuori dal campo rovinano anche il rapporto professionale. L’anno dopo ancora arriva la rottura totale col nuovo coach Mike D’Antoni.

In mezzo, succede anche la morte del padre. E’ una debacle totale.

Deluso, attaccato dai media, rifiutato dalla città che per lui rappresentava tutto, Steph passa ancora un altro anno in NBA con la maglia dei Celtics come cambio di Rondo, dove i suoi abituali 20 di media scendono a tristissimi 8, come il suo nuovo numero di maglia.

Starbury è sull’orlo di una crisi nervosa, depresso e non compreso da una NBA che aveva sempre meno bisogno di quelli come lui, intenta come era da alcuni anni a ripulirsi anche nell’immagine, come già il dress code imposto ai giocatori prima della partita indicava chiaramente.

Per i suoi baggie extra large e le sue pose da gangster non c’era più spazio, nonostante una timida offerta dai Celtics arrivò pure, ma il minimo contrattuale era l’affronto finale per Steph. Nel frattempo l’NBA ha visto anche altri “Marbury” calcare i parquet: il cuginetto fenomenale Bassy Telfair raccontato dal magnifico documentario Through The Fire, ma mai così dirompente in NBA a causa della sua scarsa attitudine e alla ridotta taglia fisica, e Jamel Thomas, fratello di Bassy prima a Boston e in seguito visto anche in Italia a Teramo, Biella, Napoli, Siena e poi journey man in Europa. Sì anche per loro valeva la legge della dinastia dei Marbury: voli altissimi e schianti fortissimi.

14 anni in Nba, 2 volte All Star e una carriera che sta per chiudersi definitivamente senza troppi proclami… Fino all’estate 2009, quando chi si era già dimenticato di lui lo ritrova in una decadente diretta su YouTube: è a petto nudo, dalle casse del suo stereo esce un pezzo di Kanye West da 808 Heartbreak: musica per cuori infranti, per chi ci ha provato contro tutto e tutti, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Inveisce Steph, urla, piange, dice di aver trovato un rimedio contro il mal di gola e ingoia diversi grammi di vasellina che lecca da un barattolo. Sembra voglia intossicarsi. E’ chiaramente sotto effetto di qualche sostanza oppure è semplicemente molto depresso ed ha bisogno di aiuto. Si spengono le telecamere ed i fan si chiedono che fine farà quel ragazzo che li ha fatti sognare. Ma spesso è proprio quando noi umani tocchiamo il fondo che troviamo la spinta per risalire.

Flashforward di qualche anno, siamo nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus: i giornali americani che gli avevano dato contro fino a qualche anno prima titolano: Stephon Marbury sending mask from China for US people. Come scusa? Che ci fa Steph in Cina e perché spedisce maschere nel suo quartiere?

Sono passati 11 anni dal ritiro in Nba e nel frattempo Marbury si è rifatto una vita. Ce la racconta chi lo ha conosciuto nel recente documentario A Kid From Coney Island e, sul finire del docu, quando gli anni NBA sono alle spalle, ce la racconta anche lui…

Stanco, affranto e nauseato dalla stampa americana e dalle dinamiche NBA, a gennaio 2010 Steph vola in Cina ed accetta un contratto con gli Shanxi Zhongyu Brave Dragons con i quali in 15 partite terrà una media di poco meno di 23 punti segnati. Steph non è il primo americano in CBA, la lega professionistica cinese che offre contratti importanti ed ha un numerosissimo pubblico entusiasta di vedere i beniamini americani da vicino. Sono passati di qua a fine carriera anche Kenyon Martin, Steve Francis, Gilbert Arenas, Metta World Peace e tanti altri prima e dopo di lui. Ma nessuno come Steph ha saputo letteralmente ricostruirsi, pezzo dopo pezzo, fisicamente e mentalmente.

“Non era più una questione di basket – disse – era questione di ritrovare me stesso come essere umano, di tornare a sorridere ed essere felice”.

Nel massimo campionato cinese Marbury trascorrerà altri 8 anni vincendo 3 titoli a Pechino con i Beijing Fly Dragons, giocando 6 All Star Game e vincendo prima l’Mvp per il miglior giocatore straniero, poi quello delle finali nel 2015 e chiudendo la carriera nel 2018 come uno dei giocatori più amati di sempre della storia della pallacanestro professionistica cinese.

Il giocatore che aveva dato tutto alla propria città, New York, e ne era stato ripudiato, trova una seconda vita a Pechino, dove viene travolto dall’amore dei fan cinesi e riesce passo dopo passo, palleggio dopo palleggio, a ricucire le ferite che gli laceravano il petto.

Nel 2012, quando vince il primo titolo, rimane inginocchiato a centro campo, commosso, in un pianto lunghissimo. Era dai tempi di Lincoln High che non vinceva nulla di importate, ora è il giocatore più amato del più grande continente al mondo.

Gli dedicano ben 2 statue in Cina, una delle quali fu un riconoscimento riparatore per l’impossibilità secondo le regole CBA di eleggere MVP un giocatore straniero, nonostante Steph fosse nettamente il miglior giocatore della lega. A Pechino gli consegnano le chiavi della città rendendolo cittadino onorario e gli dedicano un museo con tutti i suoi cimeli e risultati, tutte le sue maglie numero 3, che lo accompagneranno anche quaggiù. Un museo che ancora oggi attira visitatori di tutto il mondo a pochi passi da piazza Tiananmen.

Nella sua ultima partita giocata con i draghi volanti, segna 20 punti e la nazione intera si ferma per vederlo palleggiare per l’ultima volta. La gente a palazzo indossa una t-shirt che lo raffigura con la scritta LEGEND. A fine partita crolla in lacrime e ringrazia il popolo cinese per avergli dato una nuova casa, una nuova famiglia e la voglia di ricominciare ad amare lo sport che lo ha tolto dalla strada e che lo ha anche portato a toccare il punto più basso della sua vita.

“Playing basketball here in China just completed me. No NBA, none of that. This is it”.

Oggi Steph vive con la famiglia a Pechino ed allena i Bejing Royal Fighters in CBA. A Coney Island ci torna l’estate per brevi periodi che ama spendere a The Garden e tra le strade di Coney dove insegna ai ragazzini come amare la pallacanestro sia prima di tutto amare sè stessi.

Perché non importa quanto in basso cadi, l’importante è quante volte hai la forza di rialzarti.

Luca Mich, ha pubblicato un podcast riguardo a Stephon e questo articolo:

Articolo bellissimo! Uno spaccato bellissimo della tossicità di alcuni ambienti legati al basket liceale e collegiale che secondo me hanno influenzato tutto il percorso di Marbury.

Bellissimo ma troppo lungo. Devo leggerlo in tre puntate. Ma

Bellissimo sto pezzo. Bravo!