articolo di Michele Dalai

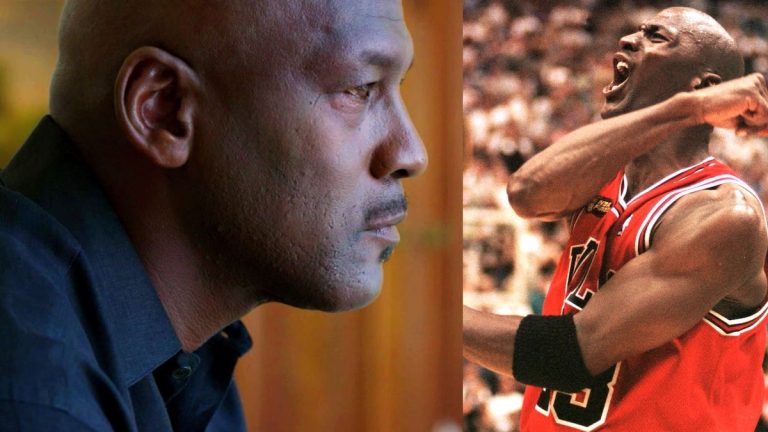

copertina di Espn

Ho letto almeno dieci articoli definitivi su The Last Dance, la serie-documentario sull’ultima stagione di Michael Jordan ai Bulls. Tutti pezzi impeccabili fin dal titolo. Da Quel che davvero voleva dirci Last Dance fino a C’è del marcio in Last Dance ho collezionato migliaia di parole ben pensate, ponderate, assemblate a modino. Svolgimento, tesi e conclusioni. La serie di Michael Tollin ha generato una quantità di letteratura critica e di analisi logiche di azioni e omissioni davvero notevole.

Forse troppo.

Perché a forza di far la punta con saccenza a una colossale minchia, il pericolo di tutti quei compitini ben scritti è rischiare di perdere di vista l’evento, la grandezza dell’affresco.

Questo non è un saggio critico su The Last Dance, non ho gli strumenti per considerare analiticamente causa ed effetto, intenzioni e prodotto finale ma soprattutto non è interessante in senso assoluto.

Davvero ho letto ogni riga con grande interesse, a volte ammetto di aver sorriso a denti stretti per l’età di alcuni degli autori, ragazzi degli anni Novanta, ma è colpa mia e dell’invidia di quegli anni verdi.

Veniamo al punto. Il punto è sempre la luna e mai il dito. The Last Dance è una macchina del tempo e accettare di godersi il viaggio fregandosene della destinazione è l’unico modo giusto di salire a bordo.

Michael Jordan è un despota bugiardo? Può darsi, non importa.

Craig Hodges doveva essere citato? Può darsi, non importa.

Ci sono lati oscuri completamente omessi? Certo, ma non importa.

Queste e altre centomila domande meritano la stessa risposta.

Concedetemi un po’ di reducismo, l’imperdonabile tendenza alla mitopoiesi di noi tromboni di mezza età: io c’ero.

Non ero a Chicago e nemmeno a Los Angeles, ma quando Michael Jordan vinse il primo anello ero sveglio, in piedi sul divano, felice. Era l’estate del 1991, quella della mia maturità e delle notti insonni.

Tifo Boston da quando ho memoria di me e del basket, ma quel titolo fu una gioia.

Perché Jordan è stato Ettore prima di essere Achille, perché è stato umano e perdente per sei stagioni prima di indossare il mantello e volare dove gli altri non potevano più arrivare, perché ha costruito prima la sua poesia in movimento e poi l’ha trasformata in una macchina da vittorie, perché la differenza tra essere un predestinato e vivere quel destino a volte è un vuoto che divora i talenti migliori.

The Last Dance replica alcuni schemi narrativi scontati ma lo fa solo per guidare i distratti, per accompagnarli lungo il cammino.

Serviva lo scheletro di un Kolossal per raccontare una storia diversa, un poema epico per tramandare le gesta del più grande atleta che uno sport di squadra abbia mai visto nascere.

C’è un cast perfetto.

Un cattivo che forse cattivo non era ma che tanto ricorda Tersite, umiliato da Achille, deriso perché brutto, ucciso senza pietà perché insolente. Quel cattivo si chiamava Jerry Krause ed è stato un dirigente sportivo formidabile, ma il suo ruolo in The Last Dance è un altro. Krause è lo stimolatore di processo, il battito d’ali velenoso che scatena un uragano vincente.

C’è Patroclo o forse Robin o forse uno sciamano, perché Scottie Pippen ancorato a quella poltrona è un’immagine ipnotica almeno quando la sua voce profondissima e la cadenza solenne e lenta delle parole.

Esisterebbe Pippen senza Jordan? Di nuovo, non è importante.

Phil Jackson è Gandalf, il vecchio saggio, l’uomo in missione, la calma che viene dalla conoscenza, l’unico a dominare l’istinto di Rodman e i suoi fantasmi.

C’è Steve Kerr, Ulisse. I dieci minuti del racconto della sua vita sono la cosa più bella e struggente della serie, l’unica vera apertura melodica, l’unica concessione a una purezza che per tutto il resto del viaggio resta soffocata tra le spire del predatore onnivoro, del maniaco del controllo, del bullo, dell’uomo più solo del mondo, di Michael Jordan.

Come si riconosce il talento? Quando arriva la consapevolezza? Quanto contano i fattori esterni, il condizionamento familiare, le occasioni, il caso?

Non sono risposte che troveremo in The Last Dance.

Jordan è un dogma, lo si prende per quel che è, il passato resta una terra straniera eccezion fatta per qualche strappo nel sipario, per qualche immagine sgranata e meno illuminata di luce divina. La storia prima che fosse scritta parla di un ragazzino esile che perdeva contro il fratello maggiore.

Poi cambia scena e uno dei due è diventato Michael Jordan.

C’è qualcosa che possiamo imparare da questa serie?

No, meglio di no.

La cosa giusta da fare è allargare le braccia e accogliere il dono.

Apprezzare il momento, ringraziare del sollievo.

Perché The Last Dance è andato in onda nel momento più drammatico e incredibile della storia recente, del più angosciante dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Nel mezzo di una terrificante esperienza di lutto collettivo e di angoscia, la ballata di Michael Jordan è diventata un porto sicuro, un’isola di felicità e bellezza, l’inversione di un sentimento di rassegnata cupezza che sembrava averci travolti tutti.

The Last Dance è stato un rito propiziatorio collettivo, l’anelito di milioni di persone a ritornare a quel mondo, al mondo in cui si affollano i palazzetti e si celebra il rito magico dei campioni.

Vedere come eravamo per pensare a come saremo.

The Last Dance ha fatto da ponte con il passato, con il me diciottenne, con quel tiro di John Paxson che resta per aria sul mio schermo mentre forse laggiù è già entrato, con il senso di una giustizia celeste finalmente riparata, aggiustata.

L’oblò segreto da cui rivedere Rodman e Malone che si picchiano, si sfottono, non prendono tecnici e nemmeno vengono cacciati dal campo.

Guardare Jordan con l’amore più sfrenato per il giovane eroe, poco importa se avrebbe cancellato i Celtics dalla scena per un bel po’.

Il dito e la Luna.

Non so se chi non ama il basket possa guardare The Last Dance con lo stesso trasporto che ci abbiamo messo noi fanatici eclettici.

Non importa?

Forse, anche se sarebbe un peccato, perché di nuovo si perderebbe il senso colossale dell’impresa.

Ecco.

Anzi no, ancora una cosa.

The Last Dance è la storia di un’ossessione. La follia di Orlando, l’ira funesta di Achille, la rabbia e la fame inestinguibile del vincente.

Michael Jordan era ed è un uomo solo e questa è la sua condanna, non una scelta. Ogni secondo delle sue tre interviste parla di quella solitudine, imponente, struggente.

Chi dice di capirlo mente.

Il racconto di quel dolore è un dono, un altro dono da aggiungere all’affresco, la pennellata più dura.

Prendetelo per quello che è e lasciate il temperamatite nel cassetto.

Un passo indietro e godetevi il panorama.

“C’è Steve Kerr, Ulisse. I dieci minuti del racconto della sua vita sono la cosa più bella e struggente della serie, l’unica vera apertura melodica, l’unica concessione a una purezza che per tutto il resto del viaggio resta soffocata tra le spire del predatore onnivoro, del maniaco del controllo, del bullo, dell’uomo più solo del mondo, di Michael Jordan”

Di gran lunga l’articolo più bello che abbia letto finora su The Last Dance. Bravo Michele Dalai

Guarda mi trovi d’accordo in parte con questo magnifico articolo(complimenti)

Sul fatto che alcuni punti oscuri siano stati omessi, permettimi di dissentire sul “non importa”,non capivo il punto di vista di Tranquillo quando diceva che The Last Dance non era un documentario giornalistico ma qualcos’altro, davvero non capivo cosa intendesse, poi in una diretta su YouTube lo ha spiegato meglio e ho compreso.

Jordan ha avuto l’ultima parola su tutta l’opera,è stato praticamente il suo unico punto di vista, seppur siano state interpellate altre “teste”.

E non fraintendermi “The Last Dance” è qualcosa di stupendo, forse anche per i soggetti che racconta, ma se quei punti oscuri fossero stati comunque raccontati Jordan non ne sarebbe uscito diverso,e questa cosa non l’ha capita nemmeno Jordan stesso, parliamo di un uomo che ha cambiato una disciplina intera,forse anche lo sport intero.

Permettetemi poi un appunto, Jerry Krause,per forza di cose l’uomo non ha potuto avere diritto di replica,è stato dipinto come il mostro assoluto,solo 20 secondi di gloria date dalle parole finali di Pippen,mi dispiace ma saranno l’unico neo di questo ultimo ballo.

Grazie mille per queste parole. Anch’io facevo la maturità nel 91, tifavo lakers da anni in maniera viscerale, ma anche per me fu una grande emozione e rivivere quegli anni è stata un’esperienza incredibile. Sembra davvero un altro sport, con altri uomini, un’altra cosa… Grazie.

“That black cat”

Questo fu il mio primo amore, come il filmino de matrimonio dei propri genitori.

Grazie Dalai, hai detto il vero

Roberto Magrì, la storia la scrivono i vincitori, non esistono resoconti obiettivi di alcun avvenimento storico socio culturale sportivo.

Un passo indietro e godiamoci questo articolo che restituisce, intatta, la meraviglia di quel miracolo sportivo

Che Jordan fosse “l’uomo più solo del mondo” lo avevo capito alla commemorazione di Bryant: le sue lacrime erano sincere perchè aveva perso VERAMENTE un fratello, uno che, come lui, era ossessionato dall’amore per il GIOCO.

E’ stato, e forse lo è ancora, l’atleta più conosciuto al mondo prima dei social, ha avuto un impatto nel mondo extra sportivo, paragonabile solo ad Alì e la sua forza nasce dalla testa, dalla sua ossessione di voler dominare .

The Last Dance è stata una serie molto bella, e come i Bulls di quegli anni, qualunque trasmissione, qualunque serie verrà messa in onda sulla stessa falsariga, verrà paragonata all’originale.

E ne uscirà sconfitta