grafica di Paolo Mainini

Lo Stato dell’Indiana, a metà degli anni cinquanta, era veramente un postaccio. Forse però è necessario contestualizzare, prima di attirare le ire degli (improbabili) lettori Hoosiers di queste righe.

C’era già il parco delle Dune sulle sponde del lago Michigan, si correva già la 500 miglia nell’immenso Motor Speedway di Indianapolis, c’erano già le diverse routes che costeggiavano i grandi laghi della regione e s’inoltravano lungo gli splendidi parchi naturali. Le vaste distese coltivate a grano, al tramonto, erano suggestive allora come oggi.

Quindi non si tratta di un problema geografico, morfologico, paesaggistico.

Si prenda nota di un dato, per meglio capire cosa si intende: a metà degli anni cinquanta circa il 95% della popolazione dell’Indiana era di pelle bianca e il 23% era affiliato alla setta del Ku Klux Klan. Quest’ultima percentuale corrispondeva circa ad un milione di persone, più del doppio dell’intera popolazione di Indianapolis dell’epoca.

L’Indiana di metà anni cinquanta era dunque veramente un postaccio se eri un afroamericano, e in quanto tale eri soggetto a segregazione razziale, pestaggi e altre goliardate, come qualcuno le definirebbe oggi.

Uno degli afroamericani cresciuti in questo contesto era Oscar Robertson, che dell’Indiana non era nativo ma vi si era trasferito in tenerissima età da una cittadina del Tennessee la cui popolazione era inferiore a quella di un liceo . Figlio di un operatore ecologico e di una cameriera, da bambino iniziò a frequentare un locale circolo YMCA: si tratta di un’associazione che dirige e organizza centri giovanili concettualmente simili ai nostri oratori, ma con un focus molto più diretto sulla formazione sportiva dei giovani. Lo stesso James Naismith, che un bel giorno decise di inventare uno sport in cui si infilava la palla in un cesto, era un istruttore affiliato a questa associazione.

Il suddetto sport ebbe una gran presa su Oscar, nonostante il vicinato – del ghetto – preferisse il baseball: lo riteneva uno sport “più da poveri” e dunque più adatto alla sua condizione.

Condizione peraltro talmente esasperata che dovette aspettare fino agli undici anni per avere una propria palla da basket, un lusso che la famiglia non poteva permettersi. Fino ad allora, quando voleva allenare il tiro al campetto vicino casa doveva accontentarsi di utilizzare palle da tennis e lattine. Per la grande polvere che si sollevava durante le partite, il piccolo campo era soprannominato il Dust Bowl, ed era uno dei pochi svaghi che Oscar, i suoi fratelli e i suoi amici potevano concedersi.

Pur iniziando a giocare a basket con questi presupposti, Oscar Robertson è uno dei migliori dieci o quindici interpreti della storia dello sport. Anche Larry Bird è un altro prolet dell’Indiana che ci è riuscito, ma era molto più avvantaggiato: era meno povero, tanto da potersi permettere una palla che non fosse un regalo di un’altra famiglia altrimenti destinato alla spazzatura, e soprattutto era più bianco.

La storia di Oscar Robertson infatti non è la classica storia di un un ragazzo povero che tramite lo sport sfugge all’ingiustizia delle classi sociali e realizza l’American Dream, come tante se ne sono viste e se ne vedranno nella storia dello sport professionistico statunitense. Almeno, non è solo questa. Non è questo il main theme.

Il liceo Crispus Attucks porta il nome di un uomo dalla pelle nera, con origini sia afroamericane che nativo americane, che fu la prima vittima della rivolta di Boston e – conseguentemente – dell’intera Rivoluzione Americana. Fin dalla sua apertura, a metà degli anni ‘20, fu una scuola segregata. Studenti neri di altri istituti furono tutti trasferiti alla Crispus, e il KKK fu talmente gentile da organizzare una parata dinnanzi alla scuola nel giorno della sua apertura. Nonostante le strutture fatiscenti, la palestra minuscola e il sovraaffollamento, il liceo godette di un grande vantaggio: gli insegnanti, anch’essi segregati, erano preparatissimi ed estremamente dedicati alla missione di fonire ai loro studenti la miglior educazione possibile.

Tutti i licei dell’Indiana, all’epoca, disputavano un campionato nazionale che non aveva ranking: c’era un enorme big board in cui erano presenti tutte le squadre e tutte avevano la possibilità di giocarsela per il titolo. La cosiddetta Hoosiers Hysteria era antesignana dal fenomeno odierno della March Madness.

Quando Oscar si iscrisse alla Crispus, nei primissimi anni ‘50, il liceo era stato ammesso alla Hoosier Hysteria da appena una decina d’anni e la linea guida del program era di non far incazzare nessuno, anche a scapito della competitività. Già qualche anno prima l’arrivo di suo fratello Bailey – futuro Harlem Globetrotter – aveva smosso le acque: la squadra della Crispus, allenata dal visionario Ray Crowe, aveva iniziato a dominare fisicamente gli avversari, giocando a ritmi altissimi e con uno stile mutuato dallo streetball a cui i giocatori erano abituati, basato su contropiedi e su una quasi totale assenza di schemi. Il massimo risultato che Bailey riuscì a raggiungere prima del diploma fu però la semifinale statale, anche per “merito” di arbitraggi quantomeno rivedibili.

Lo stesso avvenne al termine del primo anno di Oscar, con la squadra decimata dagli infortuni. Il nostro aveva iniziato giocando da pivot, grazie alla sua grande padronanza del gioco in post e alla sua fisicità, ma per meglio sfruttare la sua leadership in campo e le sue abilità di palleggio terminò la stagione da playmaker.

Sotto la sua guida la squadra iniziò a farsi un nome, e le partite riuscivano ad attrarre qualcosa come diecimila spettatori: un numero che la maggior parte delle nostre squadre di Serie A non sono in grado di raggiungere! Celebre fu la sfida al suo secondo anno contro la Milan High-School, durante i quarti di finale: si tratta della squadra celebrata nel film Hoosiers, che riuscì ad avere la meglio in quell’incontro.

Nella stagione successiva la Crispus arrivò finalmente a giocarsi il titolo contro la Roosevelt, dopo aver sconfitto la corazzata dell’epoca, la Central. In una partita serratissima, a punteggio pari e con dieci secondi sul cronometro, Oscar era riuscito a rubare palla all’avversario e a segnare il layup decisivo per la vittoria.

Sia la Roosevelt che la Crispus erano squadre di licei segregati, e potete immaginare quale fosse l’umore generale di quel famigerato 23% della popolazione dell’Indiana in reazione alla notizia. Allo stesso modo, potete immaginare la gioia dei giocatori della Crispus quando riuscirono a portare a casa il titolo, diventando la prima squadra composta solo da neri a trionfare nella Hoosier Hysteria.

Sembrerebbe il perfetto lieto fine di un film adolescenziale sullo sport liceale, ma come spesso capita il reale svolgimento dei fatti è ben lontano da quello delle pellicole cinematografiche. Già prima della finale era stato negata ad entrambe le squadre la possibilità di riposare nei vicini dormitori della Butler University, come era stato invece sempre concesso a squadre bianche nei precedenti weekend del torneo.

Al termine della partita, Oscar con la retina appena tagliata in mano e il resto dei compagni salirono sul camion dei pompieri per la tradizionale parata della vittoria che avrebbe dovuto terminare a Monument Circle, piazza principale di Indianapolis dove sorge un obelisco commemorativo ai caduti in guerra.

Quando però il camion giunse in piazza non si fermò, come solitamente avveniva, per far scendere i giocatori e lasciarli celebrare con i tifosi: il sindaco fece un breve discorso celebrativo della squadra e poi la parata fu dirottata verso il quartiere nero.

A quanto pare già prima della fine della partita le autorità cittadine avevano vietato qualunque tipo di celebrazione nel centro città, temendo che i fan di colore della Crispus “non avrebbero saputo comportarsi”.

Il messaggio era chiaro: la città di Indianapolis era fiera ma non troppo, bravi tutti ma non sporcate. Gli studenti freschi di titolo restavano pur sempre dei cittadini di seconda serie e tali erano destinati a rimanere, prescindendo dai risultati sportivi. La festa guadagnata sul campo e poi ingiustamente negata fu per Oscar Robertson uno di quei momenti che segnano definitivamente la personalità e il resto della vita, uno di quei momenti da sliding doors. Nel caso specifico, fu anche una premonizione di quello che lo aspettava.

La successiva stagione fu un trionfo. Imbattuti in campionato, 24 punti di media per Oscar, secondo titolo consecutivo e seconda retina portata a casa insieme al titolo di Mr.Basketball di quell’anno. Il nostro terminò dunque in bellezza la sua carriera liceale, ma stavolta si rifiutò categoricamente di partecipare alla celebrazione segregata che era stata nuovamente stabilita per la squadra.

Com’era prevedibile, Indiana University era la prima e naturale scelta per il college. Fu tuttavia scartata quando il coach si presentò da Oscar per fare recruiting e gli disse che sperava che “non fosse il tipo di ragazzo che vuole soldi per andare a scuola”, riferendosi alla borsa di studio. Oscar abbandonò il meeting, forte degli interessamenti di diversi college dopo l’ultima straordinaria stagione disputata. Alla fine scelse di unirsi all’università di Cincinnati, in Ohio.

La sua carriera collegiale fu decisamente degna di nota: dozzine di record infranti, tre volte miglior realizzatore del campionato, tre volte All-American e una media di quasi 34 punti a serata che ad oggi è ancora una delle più alte di sempre. Il tutto condito da alcune singole prestazioni strabilianti, come una da 45 punti, 23 rimbalzi e 10 assist – tra l’altro contro Indiana State, l’altra grande università del suo Stato di residenza – e una da 62 punti che costituisce ancora oggi il punteggio più alto mai realizzato in una partita di college.

A questi straordinari risultati sportivi però facevano da contraltare ulteriori angherie derivanti dal contesto sociale americano dell’epoca.

Oscar era il primo studente nero della storia del program universitario, e nessuno sembrava aver intenzione di dimenticarlo. A lezione era costantemente sminuito dai docenti, che lo trattavano come se fosse scemo. Durante alcune trasferte era costretto a dormire da solo in dormitori studenteschi perché molti hotel non permettevano l’ingresso ai neri. A St.Louis gli fu recapitata una lettera del Gran Maestro del KKK che lo avvertiva di non recarsi mai negli stati del Sud. Un’altra volta entrò in un ristorante con un compagno e fu accolto da un silenzio assordante da parte degli altri clienti, che lasciarono il locale dopo che i due presero posto. A Dallas i fan avversari lo accolsero lanciandogli un gatto nero nello spogliatoio: si rifletta un minuto sui processi mentali di chi ha pensato di schernire una persona riguardo al colore della pelle lanciandogli un gatto nero.

In ogni caso anche nella stessa Cincinnati non era al riparo dalla discriminazione perché era ancora costretto ad abbeverarsi in fontane diverse da quelle dei bianchi e la sera non poteva nemmeno andare a vedere un film al cinema in centro. Ovviamente non faceva testo che attirasse migliaia di persone in palestra a vedere le partite. Ad un certo punto finì col chiudersi in sé stesso, e tutti questi anni di abusi ebbero un effetto permanente sul suo sviluppo caratteriale.

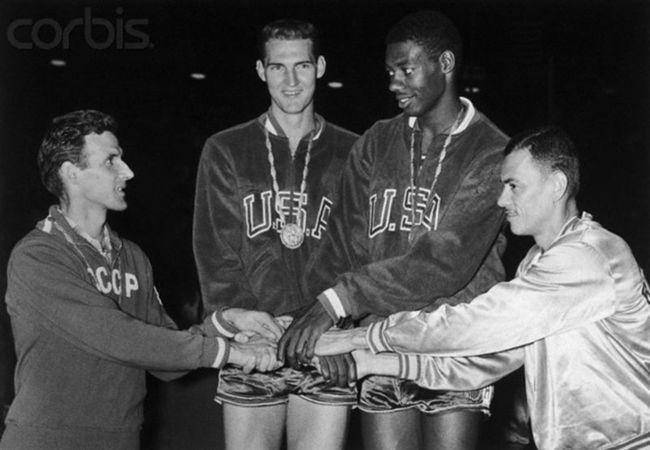

Oscar, che già aveva quotazioni alte per la sua ottima carriera collegiale, si mise ulteriormente in luce anche al termine della sua ultima stagione universitaria, disputando le Olimpiadi di Roma. Vinse infatti vinto l’oro con quella che è ampiamente considerata la miglior nazionale statunitense non professionale di sempre: la squadra, tra giocatori e staff, includeva ben cinque Hall of Famer, tra cui Jerry West e il centro Walt Bellamy. Oscar giocò quel torneo da ala, in modo da poter schierare un quintetto che comprendesse sia lui che West. Inutile dire che almeno la metà delle responsabilità di regia dei possessi offensivi rimaneva comunque sua. A tutti gli effetti giocò quindi da point forward almeno una generazione prima che il ruolo venisse consacrato da interpreti come Larry Bird, che sarà poi seguito da Grant Hill e in ultimo Lebron James.

Anche la nostra nazionale ebbe modo di misurarsi con questo Dream Team ante litteram: in squadra, tra gli altri, c’erano Sandro Gamba – che da allenatore vincerà la prima medaglia azzurra – e giocatori come Pieri e Riminucci che saranno protagonisti della prima vittoria in Coppa dei Campioni dell’Olimpia Milano. Ovviamente il confronto tra le due squadre fu impari.

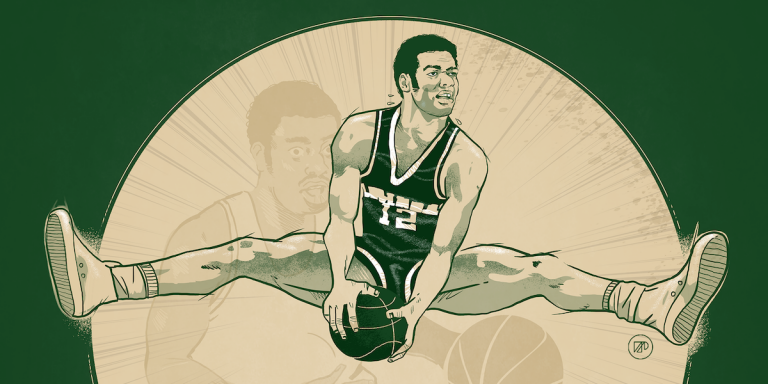

I Cincinnati Royals scelsero Robertson al draft del 1960 con una territorial pick, strumento ormai caduto in disuso che consentiva di selezionare un giocatore dalle università locali senza tener conto dell’ordine della lottery. Fu chiaro fin da subito che fosse già il miglior giocatore della squadra, se non della lega. Già alla prima stagione chiuse a 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, guadagnandosi il titolo di Rookie Of The Year (superando il già citato West) e disputando il primo di dodici All Star Game consecutivi. Mise in mostra a livello professionistico quello che chi l’aveva seguito a livello giovanile già ben conosceva: una meccanica di tiro praticamente impossibile da stoppare, che lo rendeva uno scorer pazzesco; una grandissima abilità di playmaking, rafforzata dalla sua altezza che gli permetteva di vedere “oltre” il difensore; infine, una grande fisicità che rendeva molto efficace il suo post-up game, specie contro guardie più piccole. Non si poteva farlo arrivare al ferro e non si poteva lasciargli il tiro, perché era letale in entrambi i casi. Lo stile non era magari particolarmente gradevole agli occhi e chi è abituato al ball-handling delle stelle odierne potrebbe storcere la bocca guardando qualche vecchio video di Oscar. I suoi fondamentali erano però impeccabili ed estremamente efficaci: non aveva bisogno di abbellimenti esterni.

Tante righe sono state scritte sui risultati individuali di Robertson durante i suoi primi cinque anni a Cincinnati. Da sophomore chiuse la stagione con una tripla doppia di media, e per quasi sessant’anni di NBA rimase l’unico giocatore in grado di farlo. In realtà, oltre al primo anno, ci andò molto vicino anche nelle successive tre stagioni. Fu uno dei soli due giocatori a vincere l’MVP durante gli anni ‘60 senza chiamarsi Bill Russell o Wilt Chamberlain, insieme al ben meno leggendario Wes Unseld. Per sei volte è stato il leader della lega in assist, ed è tutt’ora il quarto miglior assistman della storia dopo la sacra trinità dei playmaker – Magic, Stockton e Paul. È finito nella top 5 della lega per assist e punti per nove anni di fila, è stato nominato per nove volte di fila nel primo quintetto All-NBA.

Nonostante tutti queste note di merito, quando ancora viaggiava a 25 punti di media col 50% dal campo, i Royals decisero di cederlo. Verrebbe da chiedersi come sia possibile.

Innanzitutto chiariamo che il dominio statistico di Robertson doveva molto al fatto che fosse fisicamente ingestibile per la maggioranza delle guardie dell’epoca, al netto di Jerry West e Hal Greer. Il giornalista Bill Simmons ha reso bene il concetto paragonandolo ad un Dwyane Wade del 2009 che giocava 70 gare contro una serie di cloni di Jason Terry e Steve Blake e 12 contro Kobe Bryant e Paul Pierce, in una lega con solo 7 centri di livello su 30 squadre e con partite a ritmi altissimi da 120 tiri e 80 rimbalzi presi in media a serata. Già nel giro di cinque anni dal suo debutto, con ritmi più bassi e più talento nel ruolo di guardia, le statistiche di Robertson iniziarono a calare. Rimasero comunque eccezionali perché aveva un grande talento tecnico, derivato dalla maniacale padronanza dei fondamentali interiorizzata già ai tempi del liceo e da un’efficienza di rendimento straordinaria, ma mettono almeno in prospettiva le sue straordinarie prime cinque stagioni.

In aggiunta a ciò, nelle suddette prime cinque stagioni i Royals riuscirono a raggiungere due finali di conference consecutive, dove tennero il campo con la corazzata dei Celtics portandoli fino a gara 7 nel 1963 per poi essere schiantati 4-1 l’anno successivo. Dal ‘65 in poi, nonostante un collettivo sulla carta superiore a quello degli anni precedenti, non riuscirono più a vincere una serie di playoff. Non aiutò il contemporaneo arrivo ad est di Wilt Chamberlain, nonostante i Royals avessero a referto altri due All-Star in Jerry Lucas e Adrian Smith.

Bisogna prendere in considerazione anche un altro fattore. Tutti avevano un’alta considerazione di Robertson, non solo in ragione del suo indiscutibile talento ma anche della sua grande intelligenza. Non è un caso che sia stato il leader dello sciopero del ‘64, che consentì ai giocatori di ottenere rappresentanza legale durante le negoziazioni contrattuali, e poi protagonista nella class action del ‘70 che sancì la Oscar Robertson Rule, eliminando il vincolo sportivo e plasmando il moderno concetto di Unrestricted Free Agency. Entrambe le vicende meriterebbero un articolo a parte.

Aldilà di questo indubbio e meritato rispetto, Oscar non era uno dei compagni più “facili” da avere in squadra. L’insoddisfazione e la frustrazione maturata nei confronti di una società ostile l’avevano reso affamato di vittoria e di rivalsa, al punto da pretendere tantissimo dai compagni e da concedere loro pochissimo margine di errore. Una specie di Kobe Bryant post Shaq, per intenderci, con motivazioni diverse e più dolorose dell’immenso spirito competitivo del Mamba. Se da un lato un carattere del genere può fungere da sprono e motivazione con giocatori di talento meno cristallino, con giocatori più affermati e dalle personalità più forti può sortire l’effetto opposto.

L’unione di questi elementi – un minore dominio di Oscar sul campo, una più elevata competitività, rapporti più tesi coi compagni – spiega il declino di Cincinnati nella seconda metà degli anni ‘60. Dal ‘67 fallirono anche la qualificazione ai playoff, acuendo le problematiche di cui sopra. La pietra tombale della storia tra Robertson e i Royals fu l’arrivo sulla panchina di Bob Cousy, leggendaria guardia dei Celtics che era stato il volto dell’NBA e aveva un’altissima opinione di sé stesso: per rendere l’idea, decise di scendere in campo a 41 anni e ad un lustro dal suo ritiro per cercare di risollevare le sorti della squadra. Ovviamente non riuscì.

Con Oscar non andava particolarmente d’accordo, forse per essersi preso di tutto in faccia durante i loro incontri di inizio decennio. La mossa della discesa in campo peggiorò le già precarie relazioni tra i due, e nel ‘69 il coach spinse per la cessione di una delle migliori guardie della lega. Dopo diverse trattative fallite – anche per sua colpa – Oscar fu infine ceduto a Milwaukee per Flynn Robinson, che fu scambiato l’anno successivo, e Charlie Paulk che aveva saltato la stagione precedente perché in servizio militare: due anni dopo era fuori dalla lega. Non fu proprio l’affare del secolo, e c’è un motivo se qualche anno dopo Cousy finì a fare il commentatore tecnico.

A Milwaukee Oscar trovò la stella più compatibile a lui che fosse disponibile in quel momento: Lew Alcindor, il futuro Kareem Abdul-Jabbar, che aveva appena terminato la stagione da rookie a 28 punti, 14 rimbalzi e 4 assist di media col 51% del campo. Anche lui, come Oscar, era già – e sarebbe rimasto – il contrario di flashy pur essendo già – e rimanendo – di un’efficienza terrificante. Entrambi di carattere burbero, di grande intelligenza, molto sensibili riguardo alla questione dei diritti civili e dalle opinioni schiette, non c’è da sorprendersi che si siano trovati alla perfezione.

A completare quella squadra, oltre a diversi buoni giocatori, c’era anche Bobby Dandridge, un ottimo all-arounder che passa sotto traccia perché contemporaneo di Baylor, Havlicek, Rick Barry. In una lega dal talento molto più diluito rispetto agli altri anni e ancora in fase di transizione dopo la chiusura del ciclo dei Celtics furono letteralmente dominanti. 65 vittorie in stagione, l’unico vero avversario – i Lakers di Wilt e West – sconfitti in finale di Conference e i Baltimora Bullets spediti a casa in quattro gare durante le Finals. L’MVP delle Finali toccò Kareem, ma sia luì che Oscar furono assolutamente ingestibili per gli avversari.

Finalmente Robertson riuscì ad ottenere il tanto agognato anello di campione NBA.

Fu il canto del cigno della sua carriera, perché a 32 anni il suo prime era ormai trascorso. Dopo due altre stagioni in cui raggiunsero una finale di conference, stavolta vinta dai Lakers, e un’eliminazione al primo turno ad opera dei Warriors di Rick Barry, i Bucks riuscirono in un’ultima cavalcata alle Finals nel 1974.

A quel punto i trascinatori della squadra erano Kareem e Dandridge, con Oscar che rappresentava la quarta opzione offensiva dopo Lucius Allen. Riuscirono a portare i Celtics di Havlicek, Cowens e White fino ad una gara 7 giocata in casa, ma fu proprio Oscar a deludere. Il suo 2/13 dal campo nella sua ultima partita da professionista fu cruciale nel determinare la sconfitta dei Bucks. Subito dopo, scottato dal risultato e in rotta con la dirigenza, optò infatti per il ritiro.

Se si eccettua un breve incarico come commentatore per la CBS, Oscar Robertson si è da allora tenuto molto lontano dal mondo della pallacanestro. Non gli è mai stato offerto un ruolo tecnico o manageriale, forse anche a causa del suo caratteraccio. Anche se i Royals hanno ritirato il suo numero, e i Kings onorano ancora questa tradizione, non ha una vera casa: non è stato così rappresentativo per Milwaukee, Cincinnati non ha più una franchigia e con Sacramento non ha mai avuto nulla che fare.

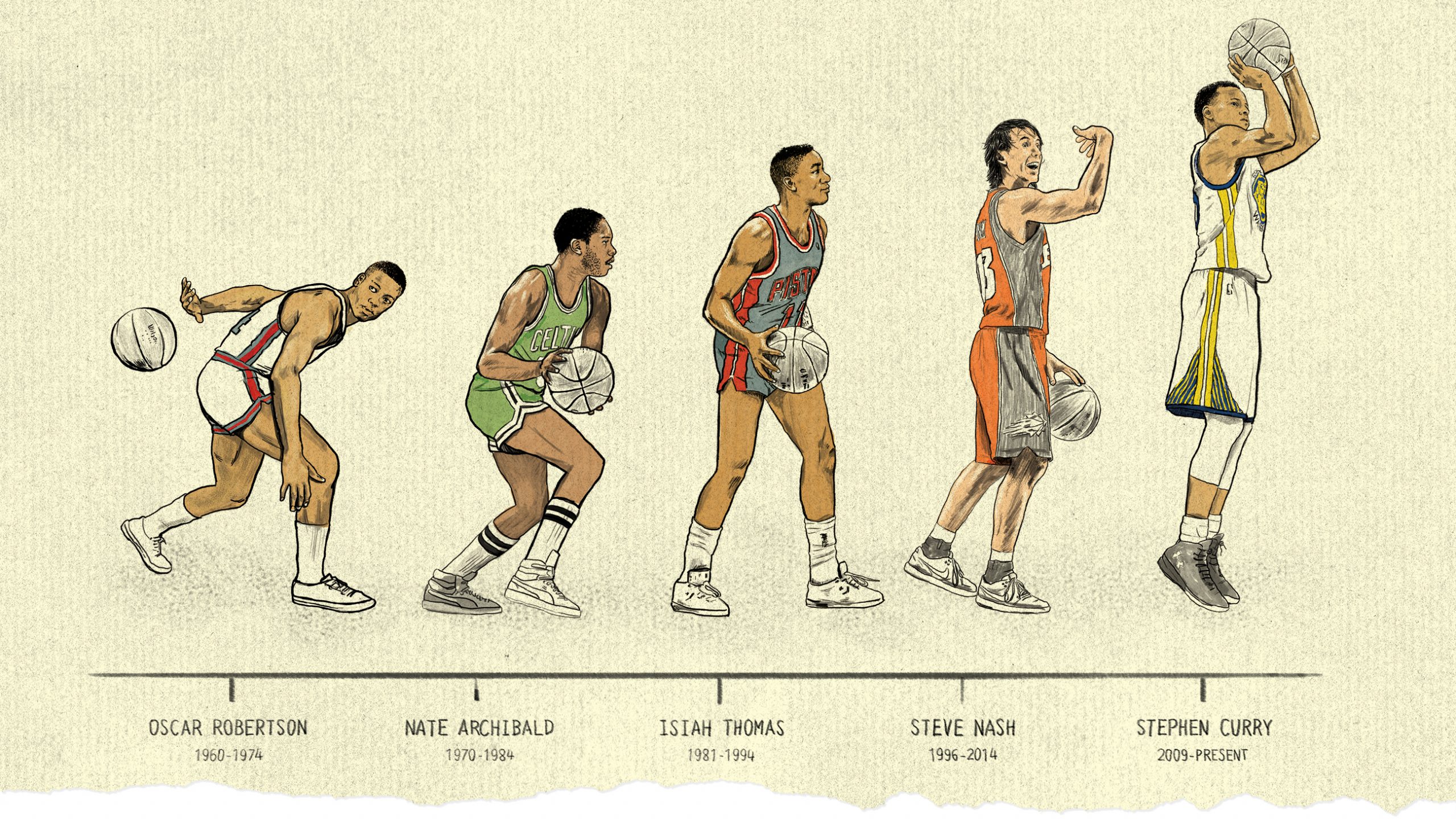

L’argomentazione da bar più sentita è che Robertson – come molti altri dell’epoca – non sarebbe stato così dominante nell’ NBA odierna dove i super-atleti sono quasi all’ordine del giorno. Ciò che non si prende in considerazione è che la grandezza di Oscar risiede proprio nell’essere stato due generazioni avanti ai suoi contemporanei, non solo per atletismo ma anche per interpretazione del gioco e valore tecnico. Robertson ha spianato la strada alle guardie di adesso, sia per quanto riguarda l’evoluzione del ruolo che da un punto di vista di status: senza la Robertson Rule i giocatori sarebbero ancora privi di potere contrattuale. Non c’è dubbio che con i progressi in termini di allenamento e preparazione sarebbe dominante tutt’oggi.

Pur con tutte le contestualizzazioni che sono state espresse, Robertson rimane a pieno titolo nei migliori di sempre. Non è un caso che nel 2000 sia stato nominato Giocatore Del Secolo senza protesta di nessuno, a trent’anni dal ritiro e con MJ appena deificato. Ha ridefinito il ruolo di playmaker, di cui rimane ad oggi uno dei migliori interpreti, e il suo impegno politico fuori dal campo ha rivoluzionato la percezione e le potestà del professionista NBA.

Certo, non è stato uno dei più vincenti, ed è difficile tracciarne un giudizio esclusivamente positivo. Ma non si può che provare rispetto per un grande campione che, come Bill Russell, grazie al suo talento sportivo ha avuto un ruolo determinante nella lotta per i diritti civili, diventandone protagonista – anche involontariamente – fin da giovanissimo. Nell’epilogo della sua autobiografia, lui stesso scrive di aver sentito dire che per scrivere una canzone d’amore devi aver avuto il cuore spezzato e che, se questo fosse il caso, lui avrebbe potuto scrivere le migliori canzoni del mondo.

Forse, anche senza composizioni musicali, merita comunque una standing ovation.