“You are now about to witness the strength of street knowledge” – NWA

“I’m supposed to be proud of Compton. I’m just glad me, DeMar and Brandon made it outta Compton” – The Game

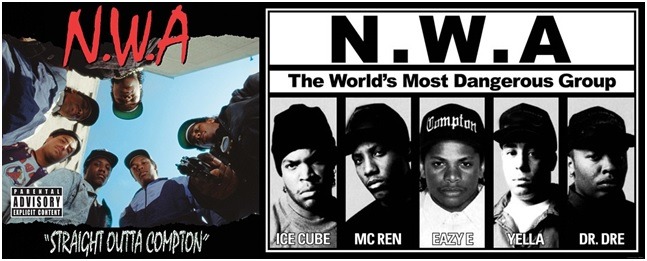

Era il primo week-end del torrido agosto del 1988 quando usciva nei negozi uno di quei dischi che la RIAA (la FIMI americana) non vedeva l’ora di bollare con l’etichetta “Parental Advisor, Explicit Content” e che avrebbe contribuito a rendere quell’estate ancora più calda di quanto non indicassero i termometri: “Straight Outta Compton“. Mentre in Italia vedeva la luce quel fenomeno che all’anagrafe fa Danilo di nome e Gallinari di cognome, e mentre sulle radio nostrane imperversavano “Hey bionda” di Gianna Nannini e “Gimme five” di un giovane Lorenzo Cherubini (sic), sulla costa ovest degli Stati Uniti il fenomeno musicale degli N.W.A. dedicava un manifesto in musica al gangsta rap, sottogenere nato per dare voce alla sottocultura (nel senso di cultura undergound) del ghetto. Pistole e poliziotti, pallottole e pestaggi sono all’ordine del giorno nella ridente Compton, C-P-T per gli amici, contea che si stende oltre l’estrema periferia sud di Los Angeles, esattamente a metà strada tra la Inglewood dei Beach Boys e di Paul Pierce e la Long Beach di Snoop Dog e Russell Westbrook.

La California bene è a un tiro di schioppo: esattamente lo stesso motivo che impedisce di raggiungerla. Sulle strade del sobborgo le vite spezzate troppo presto non fanno quasi notizia, lasciate sull’asfalto da sparatorie notturne, lotte tra gang per marcare un territorio (i nomi Bloods e Crips vi dicono nulla? Ecco, meglio così) in cui il tasso di criminalità è almeno tre volte più alto rispetto alla non proprio immacolata città degli angeli. Ma, come recita l’album, “That’s the way it goes in the city of Compton, boy”.

La Compton immortalata dalle note di Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren e DJ Yella è il cuore nero dell’America. Nero perché afroamericano e nero perché pervaso dal lato oscuro della violenza, della criminalità da una parte ma anche della discriminazione e del razzismo dall’altra. Un fantasma mai sopito, un proiettile che trapassa gli Stati Uniti da costa a costa, una Route 66 che reca a un capo le piantagioni di cotone e all’altro Martin Luther King e Malcolm X, la marcia di Selma e i pugni alzati e guantati di Smith e Carlos, il pestaggio di Rodney King e la rivolta di Los Angeles, il disperato “I can’t breathe” di Eric Garner e le sollevazioni di Ferguson. Un lungo cammino sul lato sbagliato del marciapiedi, quello in cui il sogno americano diventa incubo, e le stelle e strisce vengono imbrattate di sangue come i muri scalcinati tinti dalle bombolette dei wirter.

La vita di confinati tra project e suburbia è fredda e dura come la canna di un revolver, precaria e instabile come l’indice tremante di una mano che non dovrebbe stare su un grilletto: un’esistenza che richiede un discreto carico di fegato sotto al cappuccio per essere affrontata e direttamente un trapianto epatico per essere lasciata definitivamente alle spalle. Un ambiente da N.W.A., Niggaz Wit Attitudes, in cui la chiave per farcela è proprio l’”attitudine“, artistica e agonistica, per la musica e per il gioco, anzi, “The Game”, giusto per citare un altro figlio della periferia angelena legato a doppio filo al microfono e alla palla a spicchi. Il talento, per chi ha scarso accesso a istruzione e lavoro, diventa così l’unico lasciapassare per una vita migliore, e dal palco al parquet l’attitudine marchia i nativi di Compton come l’ago di un tatuatore. Lasciando segni indelebili sulla pelle di chi lì è nato o ha giocato oppure ancora ha, volente o nolente, fatto un corso accelerato di “saggezza da strada“. Alcuni sono rimasti al playground, altri ce l’hanno fatta a spiccare il volo: via da Compton.

C’è chi è autoctono e chi è figlio adottivo, chi ci vive a chi ci va solo nei giorni della Drew League, chi è nato e cresciuto in loco e chi ci è invece entrato con la circospezione del nuovo vicino di casa. Per citare un nome, anzi due, non è difficile pensare a James Edward Harden Jr. Il talento della guardia da Arizona State è più ingombrante della sua barba e la reverenza che incute sul campo si inserisce in quel concetto di “Fear The Beard” perfettamente incarnato da un altro nativo della zona altrettanto esperto nel seminare il panico nelle difese, Baron Walter Louis Davis. Entrambi nati e cresciuti in quartieri limitrofi a C-P-T, ci hanno messo piede soprattutto al campetto o con la maglia della High-School (Crossroads HS per Davis e Artesia per Harden). La determinazione costruita lì però non li ha mai abbandonati. E la passione per i peli superflui neanche:

L’irsuto bar(b)one da UCLA vorrebbe tornare in azione, con un rientro nella Lega, a 3 anni dal ritiro, che sarebbe ancora più sorprendente del sonoro upset che con la testa di serie numero 8 gli Warriors di cui era alla guida riservarono alla capolista Dallas nel primo turno dei playoff del 2007. In attesa di scoprire se gli riuscirà l’ennesimo gioco di prestigio, non si perde le imprese del collega. Dalle superiori all’università la scalata del più giovane barba (allora non ancora barba) è stata travolgente come il suo repertorio offensivo. Le sue quotazioni hanno poi subito il decisivo rialzo nel 2012, quando, da sesto uomo dell’anno, ha contribuito a portare in finale gli OKC Thunder dell’ineffabile Kevin Durant e di un altro ragazzo proveniente dal quartiere vicino e dall’attitudine piuttosto prorompente: Russell Westbrook.

Ciò che non uccide fortifica, verrebbe da dire considerando lo sprezzo assoluto del pericolo, il ritmo forsennato, l’elevazione insensata e le continue accelerazioni nella folle rincorsa verso la prossima tripla doppia, il prossimo canestro e fallo, il prossimo ferro da portare a casa come souvenir, la prossima testosteronica dimostrazione di forza.

Entrambi gli ormai ex-compagni di squadra sono maschi alfa sul campo, seppure in modo diverso: silenzioso ed elegante James, rumoroso e incontenibile Russell. Entrambi indomiti, entrambi candidati MVP nella scorsa stagione, entrambi non ancora coronati campioni NBA. Manca giusto un anello a nobilitare l’inestimabile mano sinistra del cuoco di Houston ma nel frattempo anche firmare contratti da 200 milioni di dollari con l’Adidas o finire dalla periferia alla copertina di NBA 2K non deve essere male:

Ad avere sia un anello al dito, sia lo stesso middle-name, sia una incrollabile forza interiore sono altri due figliocci della bassa L.A.. Paul Anthony Pierce (delle cui gesta e verità, tra coltellate e buzzer beater, vi abbiamo già narrato qui) e Kawhi Anthony Leonard. Alla mite ala nero-argento Compton ha tolto tutto, nella forma di papà Mark, ucciso a colpi pistola nel suo autolavaggio, il 18 gennaio del 2008. Aveva 43 anni, Kawhi 16. Atarassico come Josh Hartnett nei panni di Slevin Kelevra, nulla sembra in grado di smuoverlo, tranne la palla a spicchi. Il basket diventa così una terapia e una personalissima via di fuga, da una vita difficile e da un dolore troppo grande anche per le sue infinite falangi.

Per tirarsi fuori da un abisso profondo ci vogliono mani forti: lui le ha, e sono tanto solide da issarlo dalla modesta San Diego State al draft NBA. Lì trova i San Antonio Spurs, ad aspettarlo come il Cristo di Rio sul Pan di Zucchero. A braccia aperte, spalancate come le porte di una squadra “a conduzione familiare”, in cui Pop, Tim, Manu e Tony lo accolgono un po’ da genitori e un po’ da fratelli maggiori. L’ala da Riverside trova finalmente una dimensione in cui è libera di librarsi leggera nonostante i pesi che porta sul cuore, e dove sembrava ci fosse solo un buon giocatore sboccia invece il campione: MVP delle finali del 2014, in quella che fu la rivincita sui Miami Heat di LeBron James e Dwyane Wade, miglior difensore dell’anno nella stagione successiva e uno dei probabili padroni della franchigia, se non della lega, nei lustri a venire. Se gli chiedeste qual è il segreto del successo, risponderebbe l’etica del lavoro e il sudore della fronte. L’ultimo grande lascito di papà Mark e delle estati trascorse insieme a lui a lucidare carrozzerie. A pulire le auto per ridare lustro e speranza anche al quartiere: a colpi di spugna, fatica e onestà. O forse, anziché dirlo, tutto questo il numero 2 lo penserebbe solamente, visto che è quasi meno eloquente del suo coach nelle interviste a bordocampo. Avaro a parole come lo è nel concedere punti agli avversari, dai migliori marcatori di Conference ai grandi rivali di Dominguez HS, la squadra delle superiori di Compton, contro cui giocava quando la sua vita è cambiata per sempre.

Proprio da quella High-School sono usciti diversi nomi che qualche anno dopo il diploma si sarebbero ritrovati a stringere la mano di David Stern. Due su tutti: Tayshaun Prince e Tyson Chandler.

Insieme hanno diviso il parquet solo per un anno in maglia Dons e per un pugno di partite con la nazionale USA, separati hanno trovato il modo di lasciare il segno anche al piano di sopra.

Il principe di Compton, per fortuna sua e nostra, ha scelto di diventare bad boy sul campo in maglia Pistons piuttosto che sulla strada. Pterodattilo col numero 22, Tayshaun Durell Prince è stato l’eroe silente della Detroit da titolo del 2004, l’acqua cheta capace di logorare come ponti anche avversari ben più grandi di lui. Peso piuma ma dotato di apertura alare da condor, arriva spesso e volentieri dove non osano nemmeno le aquile. La chase-down su Reggie Miller al termine di un inseguimento a tutto campo più elettrizzante di quello sulla Mustang di Steve McQueen in Bullitt è l’epitome del non mollare mai. Si consiglia il posizionamento di una mano sotto la mascella prima della visione:

Altro ruolo e altro anello per Tyson Cleotis Chandler. Dalla fattoria di famiglia in cui sollevava covoni di fieno al Larry O’Brien Trophy levato al cielo del Texas coi Mavericks del 2011, dal mungere le mucche al mungere contratti, il centrone californiano risponde perfettamente all’identikit di “Cristone grande e grosso” che viene tracciato nell’”Aereo più pazzo del mondo“ per descrivere i giocatori NBA. Si erge in mezzo all’area come un monolite nella piana di Stonehenge: menhir quando blocca per i compagni e totem quando protegge il ferro, dispensa energia mistica ed extra possessi con caterve di tap-out, arte di cui è maestro indiscusso. Da bravo alchimista del pitturato riesce anche nel trasmutare l’oro dei bling bling in quello della medaglia alla Olimpiadi di Londra 2012. Destinazione che di solito raggiungono comunque i palloni che stoppa impunemente durante tutta la regular season.

E proprio l’Europa è diventata in qualche modo, oltre a un cimitero di palloni, anche traguardo o trampolino per altri nativi di C-P-T. Brandon Byron Jennings ad esempio doveva fare le valigie per diventare un Arizona Wildcat al college. I soldi però fanno comodo se ti ritrovi presto con un solo genitore (suo padre si è tolto la vita quando lui era ancora un bambino) e l’NCAA non paga i propri atleti (senza contare che per essere eleggibile al draft gli mancava un anno pieno sulla carta di identità). BJ decide così nel 2008 di trasferirsi dalla capitale del crimine a quella d’Italia. Gioca 27 partite non proprio indimenticabili in Serie A e 16 in Eurolega, lasciando poi la canotta della Virtus Roma per riapprodare oltreoceano, prima a Milwaukee e poi a Detroit. Nonostante i rigidi inverni del lago Michigan tuttavia, l’aria tiepida della California continua a scorrergli nelle vene come il gioco nelle mani. E quando riassapora la prima, fioccano i secondi. A testimoniarlo c’è il massimo di punti in carriera (55, in tre quarti) totalizzato proprio nella sfida con la squadra dalla baia di Oakland, il 14 novembre 2009. Il tutto, sempre a proposito di “attitude“, nel suo anno da rookie, alla settima partita tra i pro, contro una delle squadre che l’ha snobbato al draft (anche se a favore di Steph Curry, che col senno di poi…) e infrangendo il record franchigia precedente, siglato da un certo Ferdinand Lewis Alcindor jr, al secolo Kareem Abdul-Jabbar. La genuflessione leggendo il nome è obbligatoria come quella dei difensori di fronte agli ankle-breaker del pestifero BJ.

Il passato in Europa accomuna un altro nativo dei dintorni, Joshua Malik (detto “Josh”) Childress. Al pari di molti altri ragazzi di Compton ha avuto amici o conoscenti assassinati, un parente con una dipendenza, o comunque una crescita in cui non era possibile contare su entrambi i genitori. Diversamente dagli altri è figlio di laureati e il suo sogno era quello di diventare un dottore. Poi anche il pediatra ha attestato la fulminea crescita e alla fine il giovane Josh si è ritrovato a vestire il rosso di Stanford prima e quello di Atlanta poi. Quasi per caso, motivo per cui forse, ancora oggi, guarda alla propria carriera col distacco dello spettatore più che col piglio del protagonista. Essere in tv, su un palco o su un campo da basket, non è l’unica misura del successo, e lo stesso vale per i soldi, a giudicare dal contratto tutt’altro che sontuoso che ha recentemente firmato down-under, laggiù, come viene apostrofata la grande isola chiamata Australia.

Destinato a grandi cose in maglia Hawks, decide un bel giorno di portare il suo afro a nuove latitudini. Ad Atene prima, dove conquista una coppa di Grecia con i colori dell’Olympiacos e, dopo un’altra breve parentesi statunitense, ai Kings. Non di Sacramento però, ma di Sydney, dove si gode tutt’oggi un sereno anonimato sportivo (fatto salvo per qualche contatto proibito in campo). Viaggiare gli piace e adattarsi a nuove città, cucine e compagni non è considerato qualcosa di traumatico ma di stimolante. L’unico vero problema dei continui spostamenti è il trasloco…soprattutto se hai una collezione di scarpe del genere:

Per uscire dal ghetto a volte però non basta un biglietto aereo. Servono abnegazione, impegno, dedizione. Quella di Jayceon Terrell Taylor (aka “The Game”) nel comporre rime dal letto di ospedale in cui si è risvegliato dopo uno scontro a fuoco, o quella di Arron Afflalo nello studio e nello sport. Il passaggio da Centennial High School a UCLA non è certo scontato. E ancora meno lo è quello tra i pro, dove milita da ormai 8 anni e ha vestito 5 casacche diverse. Più che un salto, si tratta di un volo, come testimoniano i beat di un altro MC che ce l’ha fatta, Kendrick Lamar, e che proprio della guardia di Compton parla direttamente nella sua “Black boy Fly“:

Volare alto, sempre più in alto, sopra il ferro e magari finire per scollinare anche sopra il confine. Oltre a Joshua Malik e Brandon Byron, un altro figlio eletto della periferia angelena (“The Blessed One” lo chiamava la nonna) ha spiccato il volo verso l’estero. Da Compton al Canada: questa è la parabola di DeMar DeRozan. Il nome lo prende dallo zio (morto assassinato), che ogni anno, in occasione della festa della mamma, regalava un biglietto di auguri alla sorella Diane, nonostante i medici le avessero detto che non poteva avere figli. Finché non è nato DeMar. Il ragazzo cresce in fretta, tra l’amore di una nonna, Barbara, fan sfegatata di Allen Iverson e la prima schiacciata, incredulo, a soli 12 anni, in testa a un papà, Frank, che lo tiene lontano dalle cattive compagnie. Con lo sviluppo crescono anche le aspettative ma insieme alle offerte di tante scuole il futuro numero 10 di Trojans e Raptors matura anche una grande convinzione: “se ce la faccio a Compton ce la posso fare ovunque. E se ci riesco qui, altri penseranno di poter seguire le mie orme”. Fuori dal ghetto. Il posto da continuare nonostante tutto a chiamare casa, e dove tornare magari per farsi ritirare la maglia, o per ricostruire playground come l’amico d’infanzia Brandon Jennings, scelto proprio nello stesso draft a una chiamata sola di distanza. Per ricordare a tutti che non bisogna mai smettere di lottare, di guardare in alto, di cercare un’alternativa, di migliorare. Solo così si può dare senso allo spirito di sacrificio, una svolta a un’esistenza altrimenti agra. E un nuovo significato a quella “saggezza da strada” cantata in un disco di fine anni ‘80.

bellissimo articolo…una piccola osservazione: "Attitude" non vuol dire "attitudine" ma spocchia, puzza sotto al naso 🙂