illustrazioni grafica di Paolo Mainini

Saint Croix, Isole Vergini Americane, 17 settembre 1989

La piscina di Saint Croix ha cinque grandi finestroni, vicino al soffitto e sopra i pochissimi – e sempre vuoti – posti a sedere per il pubblico. Ogni tanto, quando finisce l’ennesima vasca da 50 metri a stile libero, a Tim Duncan piace fermarsi, riprendere fiato, aspettare che le orecchie si stappino con un pope che il naso si distragga dall’odore di cloro, alzare lo sguardo e immaginarli come se fossero i cinque cerchi olimpici. A Barcellona 1992, gli dice l’allenatore, Tim potrebbe farcela a qualificarsi. È difficile avere un termine di paragone lì sulle Isole Vergini, ma i suoi tempi sono in linea con i migliori pari età del paese – gli Stati Uniti s’intende, perché è quella la bandiera sotto cui vuole gareggiare, anche se ci sono da superare i trials. “Avrai sedici anni, se continui a crescere così sarai quasi due metri nel ’92” gli dicono. “Sarai uno squalo”. Tim si è imposto di fare altre quattro vasche ogni volta che si sorprende a fantasticare sulle Olimpiadi. Se hai forza di sognare, hai forza anche per lavorare, e le medaglie d’oro nei 400 metri stile libero non piovono mica dal cielo, anche se sei uno squalo.

Good, better, best: never let it rest, until your good is better, and your better is your best, gli dice sempre mamma Ione, e gli sembra di sentirne la voce nelle orecchie ovattate dalla cuffia. Di lei, ha un ricordo bloccato all’ultimo giorno prima che entrasse in ospedale, per curare quella malattia che lui sa essere incurabile. Ha paura che, se vincesse una medaglia a Barcellona 1992, lei non sarebbe più lì a guardarlo nuotare. E quel 17 settembre Tim ha anche paura che non potrà nuotare mai più. Fuori dai cinque finestroni c’è il viola cupo dell’uragano Hugo che sta sbandando per i Caraibi e si avvicina alle Isole Vergini. Rischia di arrivare nella notte, lui lo sa, ma voleva strappare un ultimo allenamento prima che chiudano la piscina. Prima che a Saint Croix chiudano tutto quanto e sperino per il meglio. Ora è tempo di tornare a casa.

Per strada, non riesce a staccare lo sguardo dal mare, dal muro di piombo dell’uragano che lo copre e sembra volerlo inghiottire. Un muggito basso, come la sirena di una nave, e poi un fulmine che taglia a metà il cielo. Tim si sente correre l’elettricità sulla pelle, ha la sensazione che abbia tagliato a metà anche lui. Si volta a guardare la piscina e vede due immagini distinte: un edificio intatto e pulito, pieno di ragazzi che nuotano, e uno divelto, le pareti smurate dal vento e la vasca disseminata di detriti. Poi torna a guardare il mare e vede due riquadri: in uno l’acqua è calma, brillante, punteggiata dal bianco delle barche a vela; nel secondo c’è il colore torbido della schiuma dei cavalloni, e c’è lui che annaspa in mare aperto e l’allenatore che lo sprona a mulinare con quelle braccia, a spingere con le gambe, anche se ci sono le onde, anche se da qualche parte forse ci sono gli squali, perché lui, lo squalo di quasi due metri, non avrà mica paura degli squali? Eh, magari sì: una paura matta. Tim Duncan sa che non dipende da lui quale dei due universi paralleli si realizzerà, anche se, ne è convinto, sarebbe giusto che dipendesse da lui. Good, better, best: se reciti ogni giorno questa formula magica, potrai sceglierti il mondo migliore. Non ci sarà nessun uragano e nessuna morte. Non funziona così, anche se ha tredici anni lo sa, ma non riesce a farsene una ragione. Si scrolla dagli occhi quella visione doppia, si tappa le orecchie quando vede la frustata di un secondo fulmine, e torna a casa. Fa una promessa: se l’uragano ci risparmierà, vincerò una medaglia olimpica e tornerò a casa dal college con un diploma. L’uragano Hugo sfiorerà appena la sua isola, quella notte. Nel suo mondo, la piscina di Saint Croix resterà intatta, pulita e piena di ragazzi, e lui potrà nuotare senza paura degli squali. Ma sua madre non sopravviverà comunque all’anno successivo.

Winston-Salem, North Carolina, 30 luglio 1992

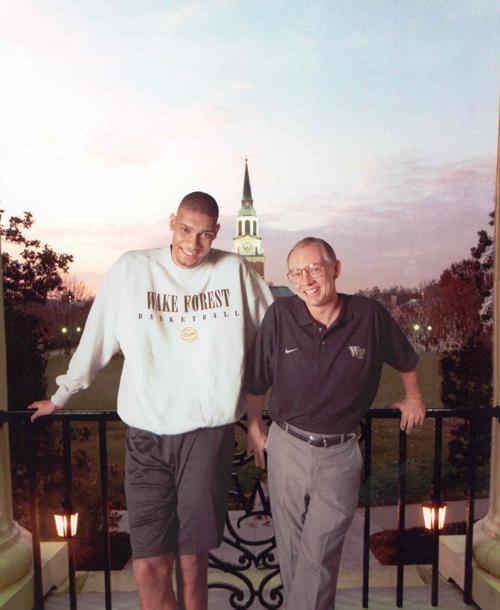

Tim Duncan avrebbe voluto essere altrove. A Winston-Salem gli sembrava che l’aria grigia puzzasse di sigarette, e non si capacitava del perché un numero di persone quattro volte superiore a quello dell’isola che era casa sua avesse scelto di vivere lì, anziché carezzata dagli alisei dei Caraibi. E avrebbe anche voluto essere in altra compagnia, nonostante quel signore allampanato e arzillo gli fosse simpatico e, soprattutto, avesse pagato ogni spesa pur di invitarlo ad allenarsi a Wake Forest, la sua università. Si chiamava Dave Odom, allenatore dei Demon Deacons; la squadra di basket, s’intende. Ormai sopra i due metri di altezza, più che uno squalo Tim Duncan era diventato un airone, e da quando frequentava il liceo l’avevano convinto a invaghirsi di quel gioco di cui sapeva poco o nulla, ma che aveva iniziato a studiare col piglio di uno scienziato. Il marito di sua sorella Cheryl, Ricky, si era messo a fargli da allenatore personale e lo strigliava parecchio, forse perché in quel ragazzone agilissimo per via del nuoto, a cui ogni movimento risultava fluido e facile, vedeva tutto il potenziale che lui, da ex-giocatore di college, non aveva mai espresso: you can’t teach height, dopotutto. Vinceva sempre, e vincere gli piaceva. Soprattutto, gli piaceva vincere insieme a una squadra. Iniziava a sentirsi solo nell’acqua della piscina, 50 metri dopo 50 metri, 400 metri dopo 400 metri. Vorrei una vita meno meccanica, pensava.

Sotto il cielo di tabacco di Winston-Salem, a differenza di Saint Croix, quando Tim si perdeva nei pensieri non c’era nulla che lo invogliasse a tornare alla realtà. Erano stati quattro giorni lentissimi e dubbiosi. Poi coach Odom lo sveglia con un urlo, come un pizzicotto. “Ti vedo distratto, big boy. Ce la fai?” Aspettavano lui per cominciare l’ennesimo cinque contro cinque. “Tranquillo, coach. Giochiamo. Posso giocare”.

Ma mentre giocava, pensava a Barcellona, alle Olimpiadi, alla finale dei 400 stile libero che aveva visto in tv il giorno prima. Aveva vinto il sovietico Sadovyi con il tempo di 3:45.00, record del mondo, una roba che lui non osava neanche immaginare. Non era andato negli USA per il liceo, dove avrebbe potuto allenarsi e competere con i migliori. Dopo la morte di sua madre non se l’era sentita di lasciare la famiglia. Era rimasto il miglior nuotatore dell’isola, e poco di più. Forse era già troppo tardi per una carriera agonistica degna di tal nome nel nuoto. Forse era troppo tardi per riportare a Saint Croix la medaglia che aveva promesso. A quel punto, tanto valeva puntare tutto sul basket.

L’ultimo cinque contro cinque non va granché bene. Non era come giocare contro i ragazzini delle Isole Vergini. Coach Odom gli passa un gatorade e un asciugamano. “Ti terrò d’occhio per i prossimi anni” gli dice. “Ci piacerebbe offrirti una borsa di studio quando finirai il liceo, non se ne vedono tanti alti e agili come te. Ma devi deciderti. Puoi essere grande in uno sport, o mediocre in due”.

Forse è colpa della stanchezza, ma in quel momento sembra che le linee del campo nella palestra di Winston-Salem, North Carolina, si muovano e si ridispongano a disegnare due riquadri, due mondi, uno senza uragano, uno con l’uragano. Che strada aveva scelto tre anni fa? Che strada avrebbe dovuto scegliere, adesso? Quale promessa avrebbe dovuto mantenere?

Atlanta, Georgia, 22 luglio 1996

Tim Duncan sta per tuffarsi in vasca per la finale olimpica dei 100 stile libero. Ha scelto il nuoto. Ha scelto un college non molto distante da lì, Texas, ad Austin, gran programma per il suo sport. È entrato in un mondo nuovo. Non aveva idea che ci si potesse allenare con tanta precisione, con tanta intensità, e poco importa che fuori dalla piscina ci siano strade gigantesche e capannoni, e non il mare e il cielo dei Caraibi. Esiste solo l’acqua. Ha imparato a mettere a frutto tutti i suoi oltre due metri e le sue pinne da squalo, ora le vasche gli sembrano più corte – e in effetti, rispetto ai suoi rivali di statura media, per lui lo sono. È migliorato su ogni singola distanza, si è messo in mostra ai campionati NCAA, ha superato i trials senza neanche faticare troppo, si è presentato al mondo guadagnandosi un paio di finali agli ultimi mondiali. Visto quanto è cresciuto in altezza e potenza, l’hanno convinto a specializzarsi nelle distanze più corte, 50 e 100 metri. Non tocca un pallone da basket da un anno, dall’ultima partitella con i compagni del campus. Ogni tanto va a vedere i Longhorns, in qualche rara occasione con gli amici prendono una macchina e viaggiano per 100 miglia per vedere David Robinson e gli Spurs, a San Antonio. Ma il basket non è neanche classificabile come distrazione, a quel punto della sua vita. Sente lo sparo e si tuffa. Vira a fine vasca con il suo miglior split. Glielo diranno a fine gara i coach di Team USA, ma lui già lo sapeva. Si sentiva acquatico. E quando ti senti acquatico percepisci sulla pelle ogni cosa che sta accadendo intorno a te, come il biosonar di un delfino. A ogni bracciata aumenta il ritmo, le gambe filano leggere, eppure si sente superare da destra e da sinistra. I cavalloni lo investono e lo sommergono. È come se si trovasse in vasca insieme ad animali di un’altra specie. Finirà con il suo tempo migliore, ma fuori dal podio, quinto. Lo zar, Alexander Popov, era semplicemente imbattibile.

Non gli va giù che l’abbia superato anche Gary Hall Jr., sperava di finirgli davanti. In effetti, è proprio Gary Hall Jr. che non gli va giù, come persona. Troppe sceneggiate, troppe pantomime, si sente un fenomeno e Tim crede che se la sia presa sul personale, con lui, anche se lui sta sempre zitto. Quando si incrociavano, gli chiedeva sempre: “Come va col basket? Perché non ricominci? Forse ti conviene. Sei così alto, dovresti giocare a basket”. Era rimasto l’unico a dirgli che doveva giocare a basket, visto che era così alto. Una volta al torneo NCAA si era pure presentato ai blocchi con una maglia dei Demon Deacons di Wake Forest e un pallone. E ora Gary Hall aveva una medaglia olimpica, e Tim Duncan no.

Prova anche i 400 stile libero, ma ormai ha dato tutto sulla distanza più breve. Ci riproverà fra quattro anni. Good, better, best: never let it rest, until your good is better, and your better is your best. Ma a che punto della scala sono? si chiede mentre torna negli spogliatoi e con la coda dell’occhio vede Popov festeggiare l’oro con una regale alzata di sopracciglio e Hall celebrare l’argento con schitarrate di air guitar a bordo vasca. Quale sarà il mio best? Quando mi potrò riposare?

Sydney, Australia, 23 settembre 2000

Tim Duncan è uscito da Texas un anno prima del diploma. Ogni volta che sbatte le palpebre gli pare di vedere dei bivi con due strade da scegliere, due universi paralleli. Non posso mantenere due promesse nello stesso tempo, aveva pensato, non posso diplomarmi e vincere una medaglia olimpica. Atlanta era stata come un altro uragano Hugo: l’aveva solo sfiorato nel corpo, ma si sentiva lo spirito travolto da un acquazzone. Vivendo nel campus si era permesso di invaghirsi di nuovi amori, di nuove distrazioni che lo allontanavano dal nuoto. Aveva cominciato a prestare più attenzione del solito alle lezioni di psicologia, a prendere voti più alti. Un professore gli aveva persino chiesto di aiutarlo a scrivere un articolo scientifico. Passava ore a leggere fumetti, The Punisher su tutti, e passava forse ancora più ore a immaginare nuove storie e scrivere rudimentali soggetti e sceneggiature. C’erano settimane in cui la sua preoccupazione principale era la campagna di Dungeons & Dragons che si teneva ogni martedì sera – e sconfinava spesso fino all’alba del mercoledì, o persino oltre. Nuotava, meccanico, una vasca dietro l’altra, e nel mentre pensava a come avrebbe fatto il suo Sotherion, “il mago elfico più alto del mondo”, a trarre d’impiccio i suoi compagni di party da quello spinoso cul-de-sacnelle più infide catacombe di Faerûn in cui li aveva scaraventati il sadico Dungeon Master del gruppo. Il nuoto stava diventando una faccenda un po’ troppo solitaria, e la vasca diventava una pozza dove macerare insieme alla propria malinconia. Nei giochi di ruolo si poteva fare squadra. Si poteva ridere.

Uscito dal college, sapeva di avere una finestra competitiva ridotta. Aveva l’impressione di essersi allenato troppo e male, troppo furiosamente. Troppo da solo. Anziché carico, si sentiva stanco. Poco acquatico. Non l’aveva detto quasi a nessuno, ma quando lo poggiava a terra il ginocchio sinistro non gli dava tregua. Solo in acqua il dolore lo lasciava respirare, ma di certo le gambe non mulinavano come un tempo. Gli svantaggi di essere alto sette piedi, pensava. Prima o poi ti chiedono il conto. Chissà se avessi giocato a basket come sarebbe andata, si chiedeva. Persino peggio, forse, con tutti quei salti. Mi sarei dovuto operare. Mi sarei dovuto ritirare presto, o trascinarmi dietro la gamba a vita.

Alle Olimpiadi vince l’argento nella staffetta 4×100 stile libero, ma odia ogni singolo grammo di quella medaglia, e odia Gary Hall Jr. con cui ha dovuto condividere la vasca e che prima della gara aveva promesso l’oro dicendo che avrebbero “suonato gli australiani come chitarre”. E invece gli australiani hanno suonato la chitarra in faccia a loro.

Popov ha perso una mezza marcia, ma c’è Ian Thorpe, australiano appunto, che in acqua fa quello che vuole. Non si sa che razza di pesce sia. Un mostro, un kraken. I 400 stile libero sono suoi, la distanza che Duncan ormai non nuota più. Arriva in finale nei 100, prova anche i 200, ma quando salta dai blocchi i tendini del ginocchio lo pungono e il podio è lontanissimo. Gary Hall invece si porta a casa un oro, e mentre gli passa accanto ha l’accortezza di fargli l’occhiolino e mimare un tiro a canestro. In spedizione con loro c’era pure un ragazzino nuovo, Michael Phelps: questo sì che è uno squalo, pensava guardandolo nuotare, serissimo e concentrato, devo sbrigarmi a vincere qualcosa sennò quando cresce non mi lascia neanche le briciole.

San Antonio, Texas, 10 gennaio 2003

Seduto sugli spalti del SBC Center di San Antonio, Texas, Tim Duncan è assalito da un dubbio: che la sua comprensione del mondo non si sia evoluta granché da quando aveva tredici anni, che vivendo in una vasca 50 metri alla volta abbia finito per sviluppare una tremenda tunnel vision. In D&D il libro degli incantesimi del suo mago elfo non lo tradisce mai, ha sempre un esito sicuro, eppure non si capacita ancora che la formula magica di sua madre nel mondo reale non funzioni. Good, better, best: never let it rest. Lui l’ha rispettata ogni giorno: dov’è la sua medaglia olimpica, allora? Dov’è finito il suo ginocchio sano di un tempo? Rivorrebbe quello, al posto di questi tendini strapazzati che gli hanno fatto saltare i mondiali e forse gli faranno saltare persino i trials.

È tornato a seguire un po’ di basket, gli piacciono gli Spurs e il loro coach, Gregg Popovich. Parker e Ginobili sono fortissimi, pensa, ma forse manca un lungo di qualità sotto canestro, qualcuno per competere con i Lakers e Shaquille O’Neal. Gli piacciono perché non vincono mai, non hanno mai vinto un anello, eppure non si arrendono e soprattutto non smettono di lavorare con nobiltà d’animo, pochi fronzoli e una passione che fa nascere il sorriso e fa dormire tranquilli la notte. Forse è questo che significa until your good is better, and your better is your best. Coach Pop chiama un time out, Tim è seduto a poche file di distanza, lo sente dire ai ragazzi di continuare a giocare anche se sono sotto di quindici punti perché è il loro lavoro ma, soprattutto, perché “this is a beautiful game – vi piace la pallacanestro, no? Altrimenti, perché sareste qui?”

Già. Tim Duncan torna a casa, va a farsi tatuare il teschio di The Punisher sul polpaccio sinistro, proprio sotto il ginocchio malandato, e quando tornerà in piscina dirà un’unica cosa al coach: facciamo ancora in tempo per i trials, facciamo ancora in tempo per le Olimpiadi, ma voglio nuotare solo i 400.

Atene, Grecia, 14 agosto 2004

Michael Phelps fa un altro sport, o forse nuota proprio in un altro elemento; magari è un animale mitologico in grado di modificare l’acqua della propria vasca in un gas leggerissimo e spumoso con un incantesimo, o addirittura è una specie di mind flayer che conosce il segreto per rallentare il tempo. Tim Duncan è pieno di gioia quando lo guarda nuotare, c’è solo da ammirarlo uno così. Manca lo Spitz per una medaglia, ma tanto lo sa che a Pechino, fra quattro anni, si porterà a casa almeno sette ori senza alcun problema. La cosa più importante, però, è che Phelps è specializzato nel delfino e nei misti. I suoi 400 stile libero sono salvi. Nelle batterie Duncan si presenta ai blocchi una volta con un cappello da mago, di quelli a punta, blu notte e con delle pacchiane stelle d’argento disegnate sopra, e un’altra volta con la maschera di The Punisher sul viso. Gary Hall Jr. gli sta sempre sulle palle, ma ora un po’ lo capisce: magari cercava solo di divertirsi, e magari divertirsi è l’unico modo per dimenticare il dolore al ginocchio e mille altri pensieri che viaggiano a grandi bracciate per la testa. Nel villaggio olimpico, preferisce evitare di frequentare gli altri nuotatori americani, ci ha provato ma non c’è modo di fare squadra con loro. Ogni volta che può va al palazzetto a vedere il torneo di basket, c’è coach Pop tra gli allenatori di Team USA, prima delle partite scende giù a salutarlo.

Gli australiani Thorpe e Hackett sono obiettivamente di un altro livello, lui fa la gara su Rosolino e sugli altri americani. In finale, è acquatico. Ai 200 metri, quando spinge sulle piastrelle per la virata, sa di essere sul podio. Ai 300 una raffica di bolle gli dice che Keller e Jensen l’hanno accerchiato, deve aumentare il passo. Ai 350 s’incunea sotto un’onda e riemerge troppo presto, rischia di fare una gambata in meno del dovuto, non gli resta altro da fare che accorciare la vasca. Si allunga per tutti i suoi sette piedi, dalla punta dell’indice all’unghia dell’alluce. Forse non sarà più potente come uno squalo, ma quantomeno sarà lungo come uno spaventoso serpente marino. Per poco non si svita la spalla per toccare il sensore all’arrivo con il braccio steso. A Keller, Jensen e Rosolino mancano giusto quei pochi centimetri di allungo. Sa di avere fatto 3:44.09, è record americano, è medaglia di bronzo. Ride già a tutta bocca prima ancora di essere uscito con la testa dall’acqua. È una promessa compiuta, una promessa nata sotto il fronte di tempesta violaceo di un uragano. Ora ne resta un’altra.

Austin, Texas, 30 maggio 2007

Se l’è presa comoda, perché dopo avere raggiunto il best la formula magica recita, o quantomeno lascia intendere, che ci si possa riposare: però nel giro di qualche anno Tim Duncan è tornato all’università di Texas, ad Austin, e ha preso la laurea in psicologia. Ha firmato un articolo scientifico insieme al suo professore e ad altri colleghi studenti, intitolato “Blowhards, Snobs and Narcissists: Interpersonal Reactions to Excessive Egotism” – non l’ha detto a nessuno, ma ogni volta che lo rilegge ride pensando a quanti riferimenti velati a Gary Hall Jr. e le sue pagliacciate vi abbia inserito, scrivendo di narcisismo.

Approfittando della vicinanza con San Antonio, sale in macchina e va a vedersi quasi tutte le partite degli Spurs in stagione. Le televisioni lo sanno, ormai hanno capito dove beccarlo con le telecamere e lo inquadrano puntualmente: magliettone larghissime e pantaloni trasandati, sandali, barba disordinata – “Tim Duncan, swimmer, Olympic medalist”. A lui piacerebbe che un giorno scrivessero “Tim Duncan, world’s tallest level 60 mage” in onore della sua fama come giocatore di World of Warcraft, o magari “Tim Duncan, comic books writer”. Ha scritto qualche storia per The Punisher, non è ancora notizia pubblica ma la Marvel farà uscire il primo albo con la sua firma tra qualche mese.

Gli Spurs hanno appena vinto la finale della Western Conference. Chissà se vinceranno anche il titolo, contro i Cavs di Lebron che a Duncan ricorda tantissimo quel cannibale di Michael Phelps. Ma non è poi così importante:Good, better, best: never let it rest significa una cosa un po’ diversa dal vincere, ora l’ha capito. Intervistano Ginobili a bordocampo nel post-partita. “A inizio carriera molti non credevano che tu potessi essere uno starter, la stella della squadra, ma gli Spurs hanno scommesso su di te. Credi che avresti potuto avere lo stesso successo, giocando da sesto uomo altrove?” Prima ancora che possa rispondere, arriva coach Pop che lo taglia fuori e si mette davanti al microfono. Ride. “L’avrei messo in panchina in mezzo secondo, se avessi avuto un big man come si deve. Invece bisogna arrangiarci con i tiri da tre di questi tempi, for hell’s sake”.

Saint Croix, Isole Vergini Americane, 25 giugno 2018

Ci sono volte in cui il cielo dei Caraibi sembra dello stesso colore del mare, uno specchio verde dove le creste delle nuvole si riflettono nella spuma delle onde. Tim Duncan e Gregg Popovich sono due puntini là in mezzo, a galla dove l’acqua non è alta e dove non ci sono squali, sotto il cono d’ombra di una nuvola.

Hanno passato una mezza giornata insieme, hanno mangiato pesce e bevuto vino sulla spiaggia, e ora parlano delle donne dalla loro vita. Non hanno mai detto una parola né di basket né di nuoto. Coach Pop ha appena perso sua moglie. Tim Duncan perse sua madre lì, a Saint Croix, l’anno dopo l’uragano. Gli racconta che da quel giorno gli era sembrato di vivere sul filo tra due mondi paralleli ma asimmetrici, attraversati da una crepa: in uno dei due l’uragano aveva devastato le Isole Vergini, nell’altro le aveva risparmiate, ma in entrambi sua madre restava morta e non si capacitava del perché. Poi, una volta adempiuta la promessa, i due mondi erano tornati a combaciare, come i palmi di due mani. La medaglia di Atene 2004 e la laurea in psicologia erano come due artefatti magici che avevano spezzato la maledizione.

“L’hai capito poi, cosa voleva dire la formula magica?” gli chiede coach Pop.

Good, better, best: never let it rest, until your good is better, and your better is your best. Tim gli fa cenno di sì. Significava che non si possono deviare gli uragani o riportare indietro chi se n’è andato, ma facendo del nostro meglio si può fare molto, molto di più. Anche se, e soprattutto perché, nulla dipende da noi.

“Ed è una gran fortuna che non dipenda da noi!” gli fa Pop. Gli lancia uno schizzo d’acqua. “Diamine, non sopportavi nemmeno di finire dietro a quel coglione di Gary Hall Jr., in squadra con me non non mi sarei fidato neanche di farti portare gli asciugamani”.

Ridono. Forse l’allegria è merito del vino. Poi coach Pop gli dice: “Se vuoi, c’è un posto libero sulla panchina degli Spurs. Mi piacerebbe averti nello staff. Ma ci sarà da imparare. Da lavorare. E da divertirsi”.

Tim Duncan si sdraia in acqua e in un paio di bracciate si è già allontanato. Coach Pop resta a sguazzare, non lo segue. Butta giù la testa e apre gli occhi, si sente acquatico. Poi riemerge, guarda la linea piatta del mare e immagina la mappa dei Caraibi come una lavagna con dieci giocatori disposti sul campo. Alza la testa, non ci sono uragani né squali all’orizzonte. Le onde gli suggeriscono la risposta.

“Proviamoci”.