illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Luca Mich

ascolta il podcast di questo articolo: QUI

E’ un pomeriggio piuttosto umido a Lowndes County, piccolissima contea dell’Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti, che conta poco più di 10 mila abitanti. E’ un luogo di base un po’ ostile, fatto di vecchie fattorie e coltivazioni di cotone che ricordano in modo piuttosto sinistro le piantagioni in cui gli schiavi strappati all’Africa si spezzavano la schiena sotto il sole, quando andava bene, quando andava male invece, gliela spezzava qualcun altro, nel capanno degli attrezzi. D’altra parte questo paesino negli anni ’60, quelli della segregazione razziale, veniva chiamato anche “Bloody Lowndes”, bloody come sanguinoso, parte della cosiddetta Black Belt dell’Alabama, un’ideale cintura geografica di contee che tagliando orizzontalmente lo stato, ne rappresentava la parte più fertile: l’aggettivo black infatti era riferito al colore del suolo, estremamente argilloso e fruttuoso, perfetto per ospitarvi piantagioni molto redditizie. In seguito allo schiavismo invece, quell’aggettivo assunse ben altri significati… a white supremacy, la supremazia bianca dei governi democratici che caratterizzeranno un periodo lunghissimo attraverso tutto il 19° secolo, trasformerando infatti la contea di Lowndes nella quarta per numero di linciaggi all’interno dello stato. Sembrano tempi lontani, ma in quel pomeriggio umido di cui vi stavo parlando, erano invece tremendamente vicini.

In fondo ad una strada piuttosto dissestata, c’è un gruppetto di ragazzini che gioca con una palla da basket: è un misto di pallacanestro e football. Più che tirare a canestro sembrano voler trattenere per sé il più possibile la palla, come fosse una delle poche occasioni per toccarne una, e a ben vedere il canestro non c’è nemmeno. Uno di loro esulta dopo aver colpito delle assi di legno penzolanti di un capanno, che ha un’aria piuttosto famigliare. La palla rotola sul ballatoio sospeso appena qualche centimetro da terra e poi si incastra tra le assi. A prenderla ci va Ben, il più piccolino, perchè se non la tocca in quel momento lì, non la rivedrà probabilmente più per il resto del pomeriggio. Sono tutti fratelli, di cognome fanno Wallace e vivono a pochi isolati da qui. Loro non lo sanno ma lo spazio in cui stanno giocano è quello di una vecchia piantagione, e quelle casette in legno fatiscente sono quelle in cui dormivano ammassati i loro bisnonni. Gli schiavi.

Il piccolo Ben raccoglie la palla, si guarda attorno, percepisce qualcosa che ancora non comprende per davvero…scatta a cento all’ora e torna dai suoi fratelli. In sottofondo suonano le campane della chiesa di Lowndes, è ora di rientrare… Ben torna a casa con il trofeo più prezioso: la palla è nelle sue mani, e fino al giorno dopo, non la mollerà più per un’istante. Lui non lo sa ancora ma da decimo, piccolo e magro di 11 fratelli con i quali si ruberà il cibo di bocca, diventerà piuttosto grosso e sarà più conosciuto anni dopo, con l’appellativo di “Big”, grande. Quel ragazzino non lo sa, ma anni dopo dal palco della Hall of Fame del Basket a Springfield, lo annunceranno col nome di Big Ben Wallace. Questa è la sua storia.

Ben Cameron Wallace, del passato di Lowndes County, conosce ben poco. Capirà qualche anno dopo il significato di quelle casette di legno in fila in fondo alla strada. Sa però che normalmente le mamme dei suoi compagni di scuola escono di casa per andare al supermercato e ritornano con ceste belle capienti di cibo, la sua invece rientra spesso con una scatoletta con dentro qualche animale selvatico, uno scoiattolo, qualche uccellino rimasto in trappola, delle sementi, e quello sarà tutto ciò che troverà in tavola quella sera. Le bocche da sfamare sono 11 e la povertà sa essere bastarda.

E’ una vita fatta per davvero di stenti e tante difficoltà quotidiane, e come spesso succede in questi casi la pallacanestro è tra i pochissimi svaghi dei fratelli Wallace che però al più piccolino la passano poco. Deve guadagnarsela, la palla, e di conseguenza si farà forte muscolarmente ma piuttosto debole tecnicamente. Il tiro lo esercita davvero poco e, paradossalmente, sarà il fondamentale che meno gli servirà per fare la differenza nella sua impensabile carriera NBA.

Ma andiamo con ordine.

Il primo parquet sul quale metterà piede, sarà quello della palestrina di Central High School di Hayneville, capitale della contea, dove dimostra di saperci fare soprattutto per attitudine difensiva: i fondamentali sono piuttosto scarsi ma il fuoco negli occhi è quello di chi teme più la fame degli avversari. Non basta ovviamente per racimolare alcuna borsa di studio ma Ben è determinato a provarci con la pallacanestro e sceglie di recarsi a Cuyahoga Community College, la scuola pubblica più numerosa dello stato dell’Ohio, a Cleveland. E’ qui che inizia a mettere assieme i primi numeri interessanti: cresce rapidamente in statura e chiude il biennio a 17 rimbalzi e 6,9 stoppate di media. E’ chiaramente un talento sprecato per come gioca e la voglia di migliorarsi e mettersi in luce lo porta a partecipare ad un camp estivo organizzato dalla star NBA, ex compagno di Michael Jordan ai Bulls e poi cagnaccio difensivo dei New York Knicks, Charles Oakley. Da subito Ben riconosce in Oak un possibile mentore e grazie a lui affina l’arte del rimbalzo, fatta di posizione e tempismo oltre che di sane gomitate sotto canestro.

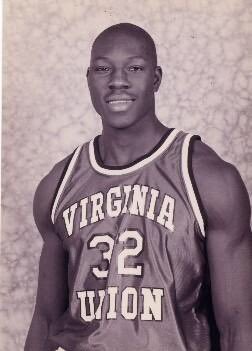

A quel punto è il 1991: Charles prende a cuore la carriera del ragazzo e riesce a segnalarlo a Virginia Union, college privato afroamericano di Division II, non certo un programma di basket blasonato ma un primo palcoscenico riconosciuto e soprattutto, una vera borsa di studio che gli permette di non pesare sullo scarso bilancio famigliare.

La palestra in cui giocano i suoi Panthers (ed il nome potrebbe non essere una coincidenza visto come andrà a finire questa storia) non è certo una di quelle facilities super accessoriate e affascinanti che siamo abituati a vedere durante la stagione NCAA, ma è qualcosa, un inizio…

Ben è grato per l’opportunità e con poco più di 13 punti e 10 rimbalzi di media, porta i suoi alla Final Four di Division II e finisce nel miglior quintetto della lega. Tutto ciò però non basta, Ben è fuori dai radar di agenti e scout NBA e pur dichiarandosi eleggibile al draft del 1996, per lui non arriva nessuna chiamata. Certo, la sfortuna si accanisce, quello è il draft che passerà alla storia come uno dei più talentuosi di sempre: Allen Iverson, Stephon Marbury, Kobe Bryant, Marcus Camby, Jermaine O’Neal, Shariff Abdul Rahim e chi più ne ha più ne metta. Sono questi alcuni dei nomi che si riverseranno nella NBA quell’anno e a Ben, non rimarrà che scegliere l’Europa e, sorpresa, l’Italia, dove però la sua sorte non cambierà poi più di tanto.

Quell’estate infatti se lo aggiudica per un try-out la Viola Reggio Calabria che prima di tagliarlo, non intuendo esattamente quale talento avesse a disposizione in quel corpaccione di 206 cm per 109 kg, lo schiera per una partita di Coppa Italia contro Fabriano di cui ancora oggi è disponibile il video completo su youtube. Niente di indimenticabile capiamoci, ma la prova tangibile del passaggio di un futuro hall of famer qui nel nostro basket, come a dire che la storia non è quasi mai chiara fin dall’inizio.

Deluso ma deciso a non mollare di un centimetro, Wallace torna in Alabama e in attesa di altri provini con squadre NBA, racimola qualche dollaro offrendosi come barbiere per gli amici del quartiere che con 3 dollari a cranio possono farsi acconciare da quello che in futuro sarà ricordato anche per le sue acconciature Afro così appariscenti, feroci e naturali, da esprimere a pieno l’orgoglio afroamericano, quello delle Black Panthers che Ben porta nel cuore oltre che in testa. In mezzo c’è anche qualche mese trascorso spugna in mano in un auto-lavaggio e poi, finalmente, arriva la prima squadra NBA a dargli una vera chance: i Washington Bullets, poi Wizards nel corso dei 3 anni che Ben spenderà nella Capitale.

Durante la prima stagione, Wallace più che assaggiare il campo da rookie assaggerà il pino della panchina totalizzando un totale di zero presenze come titolare. I Bullets però intravedono un potenziale NBA e alla terza annata gli 8 rimbalzi e 2 stoppate di media lo rendono appetibile per una trade di basso profilo con gli Orlando Magic che lo faranno partire titolare in 81 partite su 82 chiudendo sempre ad 8 rimbalzi e quasi 2 stoppate di media.

Numeri che a loro volta portano ad inserirlo in uno scambio che in quel preciso momento storico pare uno dei più sbilanciate di sempre: Ben Wallace è infatti la contropartita assieme a Chucky Atkins, in cambio della leggendaria guardia dei Pistons, seppur martoriata dagli infortuni, Grant Hill.

La storia di Grant Hill rientra tra i più “grandi what if” della pallacanestro: a metà anni ’90 infatti, fu uno dei giocatori appellati come “the next Michael Jordan” e tra i più belli ed eleganti interpreti del gioco nel ruolo di guardia/ala piccola, dopo sua maestà MJ nei Pistons post Bad Boys Era. Un’infortunio devastante alla caviglia però, proprio nel primo anno ad Orlando, quello dello scambio con Wallace, lo martoriò per 5 lunghe stagioni con continue operazioni, tentativi di rientro e ulteriori infortuni. In quell’estate del 1999 però, era semplicemente The Next MJ e la trade per il ben meno talentuoso Wallace non fece altro che mettere pressione addosso al centro dell’Alabama.

Il fatto è che per il decimo di undici fratelli cresciuto nel profondo Sud degli Stati Uniti, la parola pressione ha davvero ben poco significato.

Il fatto è che Ben Wallace si esprime in modo del tutto diverso rispetto ai centri e in generale rispetto ai giocatori dell’epoca: il suo gioco è fatto di rimbalzi tirati giù con forza inaudita e tempismo da felino, stoppate che mandano la palla regolarmente in decima fila e chiusure difensive capaci di limitare anche i mostri sacri del gioco come O’Neal, Ewing, Mourning. Quando Ben è sotto canestro, non si passa: ha gambe mobili, potenti, reattive e una faccia grintosa, forgiata sull’asfalto della contea di Lowndes. Nelle sue vene scorre rabbia e voglia di farcela, sempre. Il problema è che è atipico per davvero. Non ha un movimento credibile spalle a canestro che sia uno, non ha un tiro degno di questo nome e tutti quei pomeriggi passati a nascondere la palla ai fratelli non l’hanno certo reso un passatore sopraffino. E’ ampiamente limitato in attacco, ma in difesa… beh in difesa è una furia: chiude ogni spazio, a volte anche uscendo sul perimetro, difende sia in single coverage con i centri più fisici, sia in raddoppio.

Con i Detroit Pistons, squadra perfetta per la sua personalità ed il suo gioco, con i quali non avrebbe certo sfigurato nemmeno nell’era dei Bad Boys, da perfetto sconosciuto e undrafted quale è stato, chiuderà 4 volte come miglior difensore dell’anno, pareggiando il record all-time della leggenda Dikembe Mutombo, per 4 volte sarà chiamato all’All Star Game, per ben 2 volte vincerà il titolo di miglior rimbalzista dell’anno e una volta quello di miglior stoppatore. Per gli avversari c’è poco da fare: tra il 2002 ed il 2006 Ben Cameron Wallace dominerà difensivamente qualsiasi area pitturata e giocare contro di lui significherà per ogni centro dell’epoca, vedere ridotte drasticamente le proprie medie realizzative.

Nonostante l’immagine che ne dà di lui lo sponsor And1, non è realmente un Bad Guy, è piuttosto silenzioso e focalizzato sull’obiettivo di cancellare fisicamente gli avversari che spaventa già solo con l’imponente capigliatura afro, ed è l’anima di una squadra che soprattutto con l’arrivo di coach Larry Brown nella stagione 2003, reduce dalle annate al fianco di Allen Iverson a Philadelphia tra alti e bassi, punta su un gioco fatto di circolazione di palla in attacco e tantissima difesa. Limitare gli avversari a 90 o meno punti è l’obiettivo di una squadra con poco talento puro in attacco ma tantissime doti difensive a partire dalle stoppate di quello che nel frattempo è diventato per tutti Big Ben, come testimoniano le campane che risuonano al Palace di Auburn Hills ad ogni sua stoppata, e dalle lunghe braccia di Tayshaun Prince e dalle rubate del capitano Chauncey Billups, per tacere dei blocchi marmorei e delle visioni cestistiche, qui si anche in attacco di un immenso Rasheed Wallace. Molto dell’attacco è poi affidato alle triple di Billups e alle uscite a ricciolo dell’instancabile Richard “Rip” Hamilton, infermabile in uscita dai blocchi.

E proprio nella stagione 2004 succede quello che forse solo Larry Brown era riuscito ad immaginarsi con il suo “Play The Right Way”, il metodo di gioco democratico da molti considerato noioso perchè senza grandi superstar, ma che si rivelò di estrema efficacia, basato su difesa e su un gioco a metà campo che visto nell’era ipercinetica di oggi probabilmente funzionerebbe bene come sonnifero. In quella stagione con un Wallace da oltre 12 rimbalzi e 3 stoppate a partita (i punti non li nominiamo mai per non farlo sfigurare) ed una dedizione alla difesa degna di Dennis Rodman ma con molto più controllo dei nervi, Detroit chiude la stagione regolare a 54 vittorie ed infila ai playoffs: Bucks, Nets e gli arcigni e dati per favoriti Pacers, per scontrarsi in finale con i Lakers al primo esperimento di super team dell’era moderna con Shaq, Kobe, Gary Payton e Karl Malone (che però non giocò quella finale per infortunio).

E indovinate un po’? Wallace è decisivo in quella serie che, sulla carta, i Pistons non avevano grandi possibilità di vincere. Con la sua caparbietà difensiva Ben permette ai Pistons di ricorrere al raddoppio su Shaquille O’Neal in pochissime occasioni, tenendolo anche a meno di 20 punti nella gara decisiva e in generale alle peggior medie in carriera in una Finale. Ben Wallace chiuderà quella serie ad oltre 14 rimbalzi e 2 stoppate di media regalando ai Pistons il terzo titolo della loro storia ed il più impronosticabile! La serie si chiude sul 4 a 1… niente male per uno che al draft non è stato scelto e che è sempre stato troppo limitato in attacco per riuscire a sfondare ai piani alti.

Il 2004 rimarrà il miglior anno per Ben e per quella squadra di Detroit che l’anno dopo, nonostante le 6 partite scontate da Wallace per la famosa rissa del Palace raccontata anche dalla magistrale serie Netflix Untold, tornerà in finale ma perderà a gara 7 contro i San Antonio Spurs.

Andatosene Larry Brown, inizia anche per quei Pistons il lento declino e a fine stagione 2006, Ben Wallace fa le valige in direzione Chicago dove rimarrà per un paio d’anni per poi passare per Cleveland e terminare quindi la carriera con altri 3 anni a Detroit dove non tornerà ad indossare il suo leggendario numero 3, in quel momento vestito da Rodney Stuckey, ma il numero 6.

Ben è però ormai a fine carriera e dopo dopo 16 anni di lotte sotto le plance, nel 2012 decide di ritrarsi davanti al suo pubblico. Lo fa sempre con il suo stile, grintoso e silenzioso allo stesso tempo, senza tanti proclami ma con tanta concretezza e dignità.

E con la stessa dignità che nel settembre del 2021, lo ritroviamo sul palco della Hall of Fame di Springfield, l’arca di gloria della pallacanestro che consacra per sempre i migliori esponenti della storia del gioco. Senza borsa di studio, tagliato da una squadra in Calabria, mai scelto al draft, eppure, eccolo lassù tra le stelle. Segno che chi l’ha dura, la vince.

“Alzati in piedi”, questo era quello che mia mamma diceva sempre. “Alzati”. I veri leader costruiscono le proprie cose dal basso. Ho portato sempre con me tutti i miei fratelli, le mie sorelle, mio padre e mia madre. Li ho portati con me.”

“La vita non è difficile, ma è molto semplice. Più costruisci e realizzi, più cose puoi restituire e lasciare dietro di te. […] Vincere sembra bello, ma quale eredità lasci dietro? Vi spiego la mia: non ero il benvenuto, ero troppo basso e non potevo giocare nella maniera che loro volevano… era come se non potessi avere successo. Ma datemi un’opportunità equa e vi farò vedere chi sono.”

A quel punto Ben alza il pugno verso il cielo e chiude dicendo “Panthers march”, pantere marciamo, e scende dal palco mantenendo il pugno alzato.

In quel gesto c’è tantissimo: c’è l’equità che ha citato nel discorso, ci sono i Panthers di Virginia Union certo, c’è soprattutto un infanzia vissuta nella Black Belt, spesa anche da adolescente, chino a raccogliere cotone.

E poi ci sono loro, le black panthers. Nel ’65 l’attivista vicino a Malcom X, Stokely Carmichael, marcia da Selma a Montgomery in segno di protesta contro la segregazione razziale. Arrivato in Alabama, decide di fermarsi e parlare con la nascente associazione studentesca non-violenta locale fondata da John Hulett. Quel giorno, Hulett e Carmichael fondano la Lowndes County Freedom Organization, conosciuta in tutta America e in tutto il mondo l’anno dopo, il 1966, come il Black Panther Party. Il resto è storia e parte da qui, il paese natale di Ben Wallace dove le campane, suonano ancora.