illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Daniele Vecchi

Estate 1993, concerto della punk rock band californiana NOFX al Pelle Rossa di Piazza Verdi a Bologna, No-Fx che in quel tour suonavano assieme ad un gruppetto di spalla, tali Offspring (!!!). Tutti però a quel tempo erano lì solo per vedere la band di Fat Mike.

Fauna come si può immaginare abbastanza “colorita” e variegata, a quel concerto, stagediving come in piscina, nessun controllo, nessun biglietto nominale, nessuna security. Il concerto, e basta.

Poco prima del concerto, girando salutando alcuni amici, vidi che al mixer della band californiana vi era un ragazzone muscoloso con i capelli lunghi, che indossava una canotta nera. Avvicinandomi, capii che si, era proprio quello che pensavo.

Numero 32 degli Orlando Magic.

Probabilmente ero tra i pochi a quel concerto che sapevano di chi fosse quella canotta, quindi decisi di avvicinarmi al ragazzone, attirando la sua attenzione dicendo semplicemente “Hey Shaq”. Si girò verso di me, sgranando gli occhi, alzando il pugno al cielo e gridando: “SHAQUIIIIIIIIIIIIIIIILLE!!!!!” abbracciandomi energicamente, ritornando subito ad armeggiare al mixer.

Questo aneddoto per dire quale fosse stato l’impatto di Shaquille O’Neal al suo arrivo nella NBA, dopo aver dominato a Lousiana State University.

Fu un impatto pazzesco.

Non a livello di numeri e statistiche, ma semplicemente a livello fisico e attitudinale. Esplosività, stazza, atletismo e occhi della tigre fecero di Shaq un qualcosa che non si era mai visto fino a quel momento su un campo di basket.

Intendiamoci: la NBA aveva già ovviamente vissuto ere di centri dominanti, partendo da George Mikan fino ad arrivare a Bill Russell, Wilt Chamberlain, Willis Reed o Kareem Abdul Jabbar. Solo negli anni novanta ad esempio vi erano centri che hanno fatto la storia come Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Alonzo Mourning e David Robinson, veri dominatori di stagioni e draghi totali dell’area.

Ma Shaq era diverso.

Quel livello di atletismo misto a stazza e determinazione non era mai stato raggiunto da nessuno. A tutto ciò si aggiungeva una buona tecnica di base, un paio di movimenti in post basso devastanti, e una mentalità vincente al di sopra della media, facendone di lui un giocatore molto più che dominante.

Ma cosa ha rappresentato in realtà l’arrivo nella Lega del Shaquille O’Neal giocatore?

Era il 1992, una NBA in piena Era-Michael Jordan che stava cominciando ad affermarsi come Lega mondiale e che stava avendo una visibilità globale in continua crescita, destinata a diventare tutto ciò che è adesso, il prototipo della Lega sportiva mondiale, intesa come fenomeno totale nell’intero globo.

Una NBA che oltre a Michael Jordan viveva dello strapotere appena dimostrato dal Dream Team alle Olimpiadi di Barcelona, e che era ancora ben lontana dallo sdoganare completamente i giocatori stranieri o di scuola non americana.

E lì piombò un alieno.

Grande. Grosso. Veloce. Elastico. Atletico.

Shaq divenne in pochi mesi l’epitome del power move per antonomasia, contemporaneo e per le generazioni a venire. Con lui il gioco in post basso divenne uno spettacolo nello spettacolo, perché seppur raddoppiato o triplicato, molto spesso non c’era verso, si portava tutti dentro il canestro.

Una potenza devastante.

On this day in 1993, Shaquille O’Neal was named the 1992-93 Rookie of the Year.

Shaq’s rookie season:

– 23.4 points/game

– 13.9 rebounds/game

– 3.5 blocks/game

– 1.9 assists/game

– First rookie to be voted an All-Star starter since Michael Jordan in 1985(via @NBA) pic.twitter.com/J3vO0dvPCH

— Andscape (@andscape) May 6, 2019

Su Shaq sono state dette e scritte altre centinaia di cose, sulla sua fede religiosa mussulmana, sulla sua passione per la musica elettronica, sui suoi limiti mentali, sul suo presunto o reale attaccamento ai soldi, sulla sua vendicatività e sul suo egocentrismo cronico, ma su una cosa non si può discutere.

Per molte stagioni ha dominato la NBA, senza se e senza ma.

“I’m a guy with no talent who has gotten this way with hard work” ha dichiarato nel 2002 a Sports Illustrated, e questa dichiarazione fotografa perfettamente la attitudine vincente di Shaq. O’Neal in tutta la sua carriera ha sempre combattuto la tendenza dei centri avversari a “subire” il contatto fisico contro di lui. Molto spesso ha tacciato come “flopper” avversari storici come Dikembe Mutombo e Vlade Divac, definendoli incapaci di fronteggiarlo senza fingere o accentuare un contatto subito. Con tutti i difetti e i limiti che Shaq può aver avuto nella sua carriera, O’Neal di rado è stato un giocatore che ha accentuato cadute o contatti per trarne un vantaggio sul campo, o semplicemente per subire falli in attacco. Ha fatto della sua prorompente fisicità il suo marchio di fabbrica e nessuno, per quasi tutta la sua carriera, è riuscito veramente a tenergli testa sotto questo punto di vista.

Nato a Newark, New Jersey, Shaq è cresciuto con la madre Lucille O’Neal e con il patrigno Philip Arthur Harrison, ufficiale dell’Esercito statunitense, una figura che ha avuto una grande influenza nella crescita e nello sviluppo umano di Shaquille.

Probabilmente la disciplina mentale, la voglia di vincere e le motivazioni che Shaq ha sempre dimostrato nella sua carriera cestistica, sono arrivate dalla educazione di tipo militare che ha ricevuto.

In una città difficile come Newark, dove il rating di criminalità è da tanto tempo tra i più alti degli Stati Uniti, Shaq si è sempre tenuto alla larga da bad neighbor e da cattive compagnie conducendo una vita retta e disciplinata, come il patrigno voleva.

Seguendo la carriera militare di Mr.Harrison la famiglia di Shaq si trasferì per un periodo in Germania, per poi approdare a San Antonio, Texas dove il “piccolo” Shaq (che all’età di 16 anni era già 2.08) cominciò a giocare alla Robert Cole High School, scoprendosi immediatamente dominante, ancora con tecnica da affinare ma con potenza fisica e motivazioni già molto sviluppate.

In due anni Shaq trascinò i Cougars ad un record di 68 vittorie e una sconfitta, portando i verdeoro al titolo statale. Ogni rimbalzo era suo, ogni possesso offensivo era suo, ogni stoppata era sua, Shaq alla high school era la più classica espressione dell’uomo tra i bambini.

Furono molte le università che si accorsero del potenziale di O’Neal, ma lui ascoltò i consigli del patrigno Harrison, memore della buona impressione che gli fece 5 anni prima in Germania coach Dale Brown di Lousiana State University, conosciuto ai tempi della sua permanenza in Germania. Coach Brown era a un clinic nella base militare dove il Sergente Harrison era di stanza, e venne avvicinato da questo ragazzone di due metri con dei piedi giganteschi, che gli chiese come migliorare la propria verticalità.

Coach Brown gli chiese: “quanti anni hai?”

Il ragazzone rispose “13, signore”.

Era uno Shaq tredicenne che aveva scoperto la passione per il basket, ben deciso a migliorare le proprie performances sull’hardwood, sintomo di mentalità e motivazione. O’Neal venne reclutato quindi da Louisiana State University con grandi aspettative, anche se il suo anno da freshman fu poco utilizzato da Coach Brown. “Prima” di lui infatti vi erano due senior ingombranti, il centro Stanley Roberts e la guardia Chris Jackson, entrambi poco inclini a passare e molto innamorati del pallone. Shaq concluse la stagione con una media di 13.9 punti, 12 rimbalzi e 3.6 stoppate a partita, e fu bravo ad avere pazienza e ad attendere il proprio turno, che arrivò nella stagione successiva. Minimo incremento di minutaggio ( da 28 a 31 minuti), ma esplosione di numeri e performance, 27.6 punti, 14.7 rimbalzi e 5 stoppate di media a partita, e una sensazione di totale onnipotenza sul campo. Dominio assoluto in area, il punto di svolta per Shaq fu proprio la sua stagione da sophomore, fu in quell’anno che l’NBA e i media mainstream capirono realmente l’hype che si stava creando attorno a O’Neal, e il potenziale, non solo cestistico ma anche mediatico, che era racchiuso nel corpaccione dell’uomo da Newark.

Shaquille O’Neal was a BIG PROBLEM at LSU 😤

30 years ago today, Shaq put up 26 pts, 13 rebounds and 11 BLOCKS to beat BYU.

(via @MarchMadnessMBB)pic.twitter.com/kt6v4Kij6Q

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 19, 2022

La stagione da junior fu altrettanto dominante, con cifre simili, e Shaq si rese disponibile per il Draft 1992. Fu chiaro fin da subito che la chiamata per Shaq sarebbe stata la N.1, o al massimo la N.2, visto che un altro centro dominante, Alonzo Mourning da Georgetown, stava impressionando gli scout NBA. Anche in questo caso, il paragone con un altro centro dominante della sua stessa generazione come Mourning, lasciava trasparire un pensiero implicito, in tutti, ovvero: per quanto fosse fisico, dominante, atletico, tecnico e cattivo Alonzo Mourning, Shaq era COMUNQUE di un’altra categoria, sotto tutti gli aspetti appena citati a riguardo del centrone di Georgetown.

Arrivò il 24 giugno 1992 per l’NBA Draft al Memorial Coliseum di Portland, Oregon, e alla chiamata N.1 gli Orlando Magic selezionarono Shaquille O’Neal, mentre gli Charlotte Hornets scelsero Alonzo Mourning con la chiamata successiva, con a seguire Christian Laettner, Jimmy Jackson, LaPhonso Ellis, Tom Gugliotta e “The Wizard” Walt Williams. In pochi avevano dubbi sull’impatto che Shaq avrebbe avuto sulla NBA, ma in altrettanto pochi si aspettavano che avrebbe fin da subito dominato fisicamente tutti i più grandi centri e difensori della Lega. Non era più un uomo tra i bambini, certo, era comunque un uomo tra adolescenti, fisicamente parlando. Non solo stazza, non solo atletismo, non solo velocità, non solo motivazioni, non solo disciplina mentale.

Tutto insieme.

Parlare di giocatore esplosivo era perlomeno riduttivo. Per citare le parole di un noto ex giocatore italiano con la medaglia d’argento olimpica al collo, ti conveniva addirittura non raddoppiarlo, perché così almeno si portava dentro il canestro solo un avversario, e non due. Il basket è comunque e per fortuna un gioco di squadra, e quindi anche se la prima stagione di O’Neal ha dato un assaggio di cosa realmente era Shaq (23.4 punti, 13.9 rimbalzi e 3.5 stoppate a partita per lui nella sua stagione da rookie), gli Orlando Magic non riuscirono a raggiungere i Playoffs, pur migliorando sensibilmente il proprio record dalla stagione precedente (da 21-61 a 41-41).

Era ovvio che i Magic avevano bisogno di un rinforzo, soprattutto nel ruolo di playmaker.

Nell’estate 1992 sul set del film “Basta Vincere”, interpretato da Nick Nolte e impreziosito da un cameo di Bob Cousy, Shaq interpretava a sua volta un centro dalla fisicità straripante ma privo di fondamentali, recitando assieme a un semi-sconosciuto giocatore di nome Anfernee Hardaway. O’Neal rimase estasiato dalle potenzialità di Penny, e dichiarò:

“Non sapevo chi fosse fino all’estate prima, ci ritrovammo sul set del film e il regista ci disse di giocare per davvero. Immediatamente pensai che Penny fosse un immenso passatore, giocammo per tutta la durata del film al massimo, ci divertimmo tantissimo, e quando ebbi l’occasione di parlare con gli executive di Orlando gli dissi che se non avessero scelto lui al prossimo Draft non avrei firmato il nuovo contratto”.

Detto fatto.

Nella stagione successiva i Magic scelsero proprio Penny Hardaway con la chiamata N.3, scambiandola con la N.1 di Golden State, che scelsero Chris Webber, una mossa fortemente voluta da Shaq, e che delineò i futuri Magic di quegli anni.

Penny era ovviamente felicissimo di giocare assieme a Shaq, al primo allenamento del training camp con i Magic, incontrandosi nello spogliatoio, i due si guardarono, e praticamente all’unisono dissero:

“Ok, siamo pronti a dare spettacolo?”.

Già l’estate precedente sul set di Blue Chips si erano ripromessi di giocare insieme, ed ora era finalmente arrivato il momento di dimostrare quanto valessero insieme, anche nella Big League.

E così fecero, fin da subito.

Shaq confermò anche nei due anni successivi, quelli del suo apice in maglia Magic, il suo strapotere fisico, anche se le difese ovviamente cominciavano ad adeguarsi, letteralmente usando le maniere forti con lui, tanto da “costringere” Orlando a portare in Florida Horace Grant, guardia del corpo di Michael Jordan ai Bulls del primo Three-Peat, per supportare Shaq in area. Con Penny Hardaway Shaq ha formato il suo primo “combo”, un giocatore con caratteristiche diametralmente opposte con il quale fare squadra e diventare un’arma completa e devastante per raggiungere il Titolo. Shaq nelle due stagioni 1993-94 e 1994-95 viaggiava a quasi trenta punti, 13 rimbalzi e 2.5 stoppate di media a partita con il 60% dal campo, ed era diventato il pericolo pubblico Numero Uno per tutte le difese dopo l’addio di Michael Jordan, e con una ottima squadra, con Penny Hardaway, Nick Anderson e con l’arrivo di Horace Grant nella stagione 1994-95, i Magic erano la naturale favorita al Titolo NBA. Sull’onda dell’entusiasmo dell’eliminazione dei Chicago Bulls di Jordan appena rientrato, nelle Eastern Semifinals, i Magic sconfissero gli Indiana Pacers di Reggie Miller in 7 partite nelle Eastern Finals, guadagnandosi l’accesso alle Finals da favoriti contro i campioni uscenti Houston Rockets, che durante la regular season avevano avuto parecchi problemi. Fu a questo punto che Shaq ebbe il suo primo stop vero e proprio, a livello di dominio incontrastato, ovvero le Finals 1995 contro gli Houston Rockets di uno stagionato Hakeem Olajuwon. Le laconiche parole di Shaq sintetizzano perfettamente la situazione in cui si trovò il gigante da Newark:

“Avevo il mondo nelle mie mani, in area ero nel mio ambiente, e non c’era nulla che potesse intimidirmi. Ero io che intimidivo gli altri, una gomitata, un canestro, e bum, era fatta, erano miei. Con Hakeem però era impossibile. Primo gioco della Finale, ho la palla in post basso, gli dò una forte gomitata per prendere posizione e segnare il mio territorio, jump hook e segno. Lo guardo con soddisfazione, lui non dice niente, e sorride. Dall’altra parte sfodera subito uno dei suoi venti movimenti d’attacco e segna. E mi dice ‘this is for you, Big Fella’. Mi si è gelato il sangue. Ho subito cercato di restituirgli il favore, ma non ci sono riuscito, non ci sono più riuscito”.

E andò proprio così.

Hakeem fece di Shaq tutto quello che volle, in un certo senso riportandolo sulla terra, dopo tre stagioni di dominio assoluto che, in quel momento, si rivelò per quello che in realtà era, un dominio effimero e fine a sé stesso. I Rockets e Hakeem cappottarono i Magic e Shaq, e fu quello il momento in cui O’Neal si rese conto che doveva andarsene da Orlando.

La stagione successiva per Shaq fu anonima e scialba, nonostante l’ottimo record da 60 vittorie e il raggiungimento delle Eastern Finals, eliminati 0-4 dagli imbattibili Bulls del 1996. Già ai ferri corti con coach Brian Hill, la scontentezza di Shaq ai Magic incrinò anche il rapporto con i tifosi, che in una ipotetica diatriba tra O’Neal e Hill si schierarono in massa con l’allenatore, facendo capire a Shaq come stavano le cose in Florida.

Shaq venne ingaggiato dai Los Angeles Lakers per 121 milioni di dollari (in quel momento il più ricco contratto nella storia della NBA, Orlando ne offriva 115) durante il training camp del Dream Team per le Olimpiadi di Atlanta, in una mossa che ebbe anche grandi risvolti commerciali, con grandi contratti di sponsorizzazione firmati da Shaq, che ovviamente, per il personaggio che era, avrebbe avuto maggiore esposizione mediatica a Hollywood.

Nonostante le grandi ambizioni e le malcelate aspettative di vittoria, i Lakers, al tempo in mano a coach Del Harris, faticarono non poco a trovare un assetto vincente. Un giovanissimo Kobe Bryant scalpitava per avere più minuti e più responsabilità, che a quel tempo andavano a un reparto guardie formato da Eddie Jones e Nick Van Exel, mentre Shaq macinava punti, rimbalzi e stoppate come suo solito.

La sua esplosività era rimasta bene o male sempre quella del suo arrivo nella Lega, ma ancora una volta non riusciva ad incanalare il suo dominio nella strada che portava al Titolo, e tutto ciò cominciava ad essere frustrante. Fu in quel periodo che cominciarono le prime frizioni con Kobe, reo di non essere ancora pronto, e con il front office dei Lakers, reo di dare troppa fiducia a Kobe. I Lakers di quegli anni cozzarono infatti più volte nei granitici Utah Jazz di John Stockton e Karl Malone prima, e nei San Antonio Spurs di Tim Duncan poi, venendo sistematicamente e spesso nettamente eliminati, con Shaq che nel giro di 4 o 5 partite (i Lakers furono sconfitti 4-1 dai Jazz nel 1997, e cappottati 4-0 nel 1998 dai Jazz e nel 1999 dagli Spurs) passava dall’essere un dominatore ad essere un giocatore che si scioglie nei momenti importanti. Nel mentre Kobe Bryant continuava a guadagnare minutaggio e leadership, la sua voglia di vincere e soprattutto la maniacalità nella etica del lavoro che Kobe applicava a qualsiasi aspetto della sua vita, cozzava con la attitudine e l’approccio al gioco da parte di O’Neal, e questo poteva causare problemi gravi, nello spogliatoio.

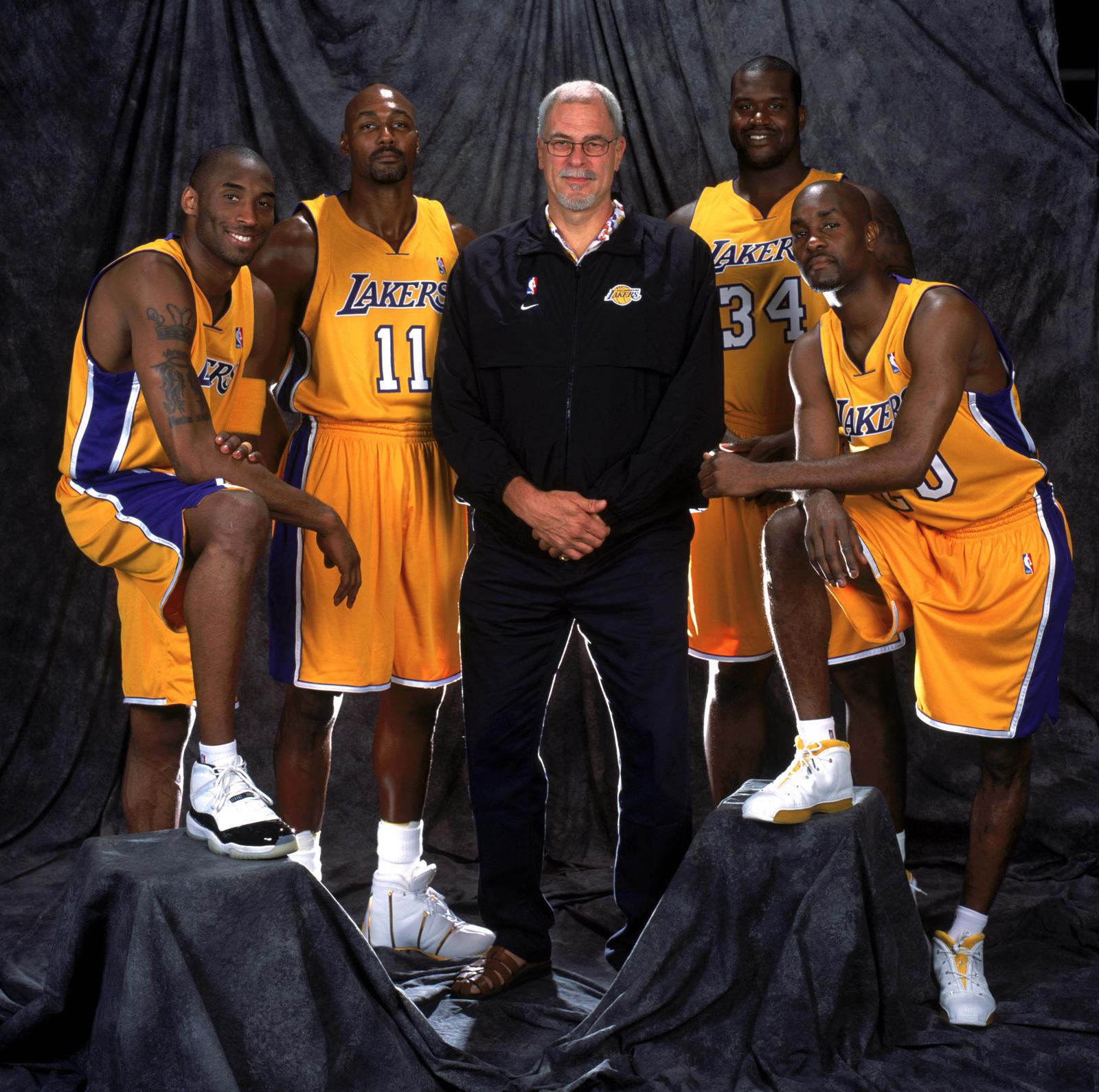

Per fortuna di Kobe, Shaq e dei Lakers, nell’estate 1999 arrivò Phil Jackson in gialloviola, reduce da una decade di sei Titoli NBA con i Chicago Bulls, pronto ad una nuova avventura dopo un anno sabbatico lontano dalla frenesia cestistica NBA.

Shaq aveva proprio bisogno di questo. Un mediatore di gruppo.

Furono poche le parole che Jackson disse a O’Neal per motivarlo e per fargli capire che lui era l’uomo giusto per fargli vincere l’Anello:

“smetti di dedicarti alla carriera di rapper, smetti di pensare sempre a te stesso, limita le tue apparizioni mondane e pubblicitarie, e vedrai che vincerai il Titolo e sarai MVP”.

Detto fatto.

Shaq andò incontro alle sue tre migliori stagioni in carriera, stagioni che incidentalmente coincisero con il Three-Peat del Lakers nelle stagioni 2000, 2001 e 2002, stagioni di dominio totale per O’Neal soprattutto nella post season, dove abusò di tutti gli avversari, conquistando per tutte e tre le volte il Titolo di MVP delle Finals

“We’re going to get one next year too.” 🏆🏆🏆

In the 2000 #NBAFinals, Shaq averaged 38 PTS, 16.7 REB & 2.7 BLK to begin his unforgettable finals MVP run and help the Lakers on their road to 3-peat. #TBT pic.twitter.com/7tClog1fmH

— NBA TV (@NBATV) June 6, 2019

Tutto questo accadde non senza problemi di convivenza con Kobe, con il quale Shaq arrivò ai ferri corti ben più di una volta, situazioni che però si risolsero sempre per il meglio, sul campo, con grande professionalità e spirito di squadra dimostrato da entrambi.

Questo state of mind assunto da Shaq e Kobe durante quegli anni d’oro a Los Angeles è stato la vera chiave dei successi dei Lakers. Intelligenza cestistica e umana da parte dei due componenti del combo, entrambi al loro apice psicofisico e entrambi bravi a mettere da parte le reciproche idiosincrasìe (Shaq: “you’re selfish”, Kobe: “you’re fat!”) in nome di un bene superiore, la vittoria.

E fu proprio in quelle tre stagioni del three-peat che Shaq risultò ancora una volta dominante a livello fisico, come lo fu dieci anni prima al suo debutto nella Lega. Ancora una volta, uno dopo l’altro, tutti i più forti centri e ali grandi della NBA cozzarono sulla fisicità di Shaq, e per quanto forti, determinati, intelligenti e fisici fossero, non potevano nulla di fronte a lui. David Robinson, Tim Duncan, Vlade Divac, Arvydas Sabonis, Dikembe Mutombo (ai tempi della Finals 2001 fu eletto Miglior Difensore della NBA), Rik Smits, Rasheed Wallace, Chris Webber e Dale Davis (non erano centri ma per stazza e fisicità erano comparabili a Shaq), furono tutti letteralmente spazzati via dalla sua incontenibile fisicità.

Le Serie contro Blazers, Kings e Sixers furono quelle in cui più si percepì il suo strapotere fisico, Sabonis, Divac e Mutombo furono letteralmente annichiliti fisicamente da O’Neal (c’è da dire che Sabonis e Mutombo erano già molto avanti con l’età, e che Divac non è mai stato un centro fisico), che mise il suo timbro finale sulle serie vinte da Los Angeles. Nonostante lo straordinario talento e il dominio sul gioco anche di Kobe Bryant, un dominio diverso ma allo stesso livello d’impatto di quello di Shaq, fu l’uomo da LSU ad essere sempre indicato come il miglior giocatore di quei Lakers, forse proprio per l’evidenza del suo dominio fisico sui pari ruolo avversari.

Come detto O’Neal all’alba dei trent’anni era ancora fisicamente prorompente e continuava a dominare le aree, ma cominciava pure lui a sentire il lungo chilometraggio, dopo 10 anni di NBA ai massimi livelli. Dopo altre due stagioni, Mitch Kupchak, GM dei Lakers, prova un All In, portando a Los Angeles Gary Payton e Karl Malone, convinto (anche soprattutto da Shaq) di poter supplire con l’esperienza al lunghissimo chilometraggio di Payton (35 anni) e Malone (40 anni). Il rischioso esperimento però naufragò nell’ultimo e più importante atto, con i Lakers annichiliti dai Detroit Pistons di Larry Brown nelle NBA Finals del 2004, ponendo Shaq di fronte a un nuovo ed inevitabile scenario.

Vi furono furiose polemiche a riguardo delle performance di Shaq in quelle Finals, persino il compianto assistant coach di Phil Jackson Tex Winter, uomo di basket da sempre focalizzato sul gioco e non sugli aspetti extra-cestistici, fece dichiarazioni al vetriolo su Shaq:

“Shaq è sopravvalutato, la Serie contro Detroit l’ha persa lui. Ha giocato in maniera passiva, troppo attento alle statistiche personali trascurando i rimbalzi e la difesa”.

Parole dure da parte del totem del Triangolo, che hanno virtualmente messo la parola fine al rapporto tra Shaq e i Lakers. Come spesso accade, per Shaq, fu anche una questione di soldi e di ingaggio. I Lakers infatti non gli hanno offerto la estensione che lui chiedeva, quindi, dopo tre Titoli NBA, tre Finals MVP, e una finale persa malamente con un sensibile diminuzione delle proprio cifre e del proprio “dominio” soprattutto offensivo, Shaq ebbe la “saggezza” di cambiare squadra. Se a questo si aggiungeva anche la inevitabile inconscia carenza di motivazioni dopo tre Anelli vinti, per Shaq arrivò il fatidico momento, affiancandosi ad una superstar se possibile ancora più giovane ed esplosiva di Kobe, cercando di essere una valida e ancor letale arma per arrivare fino in fondo nei Playoffs.

Shaquille O’Neal arrivò a Miami per fare coppia con Dwyane Wade, la superstar giovane, esplosiva e clutch per antonomasia in quel momento della Lega, e la scelta dell’uomo da Newark fu azzeccatissima. La cosa più importante che fece Shaq fu quella di rendersi conto dei propri sopraggiunti limiti in campo, di non essere più fisicamente il dominatore che era dieci anni prima, e che poteva fare “fruttare” la proprie esperienza e la propria motivazione al fianco di Wade.

Nel primo anno a Miami le sue statistiche si assestarono sui numeri della stagione precedente ai Lakers, un solido e abbondante 20+10 che aiutò gli Heat a raggiungere le Eastern Finals, eliminati però dai Detroit Pistons campioni in carica, nonostante Miami fosse la N.1 del seed ad est. Ancora una volta fu chiaro e lampante che non correve buon sangue tra Shaq e coach Stan Van Gundy, tanto che Shaq qualche anno più tardi soprannominò Van Gundy “Master of Panic”, raccontando della sua presunta incapacità a gestire la pressione nella post season.

Nella stagione successiva Shaq alimentò il malumore nei confronti del fratello di Jeff, fino a forzare le sue dimissioni dopo 21 (11-10) partite. Il Presidente Pat Riley, che di pressione e di cavalcate vincenti se ne intendeva, prese il posto di Van Gundy, e trascinò gli Heat, con un record di 41-20, al secondo posto nella Eastern Conference. La cavalcata degli Heat nei Playoffs fu storica, eliminarono Chicago Bulls, New Jersey Nets e Detroit Pistons (prendendosi la rivincita delle Eastern Finals della stagione precedente), andando ad affrontare i Dallas Mavericks in Finale.

E qui venne forse il più grande capolavoro di Shaq.

Quel capolavoro fu scansarsi, mettersi da parte, capire che non era più il suo momento. Non l’aveva mai fatto prima e lo fece poche volte anche dopo, ma quella volta gli fruttò un altro anello di campione NBA. Da sempre abituato ad avere il proscenio tutto per sé, ad essere perennemente al centro dell’attenzione, coccolato e idolatrato, e a fare storicamente le bizze con ripicche, dichiarazioni sarcastiche e cattive a riguardo di chiunque offuscasse la sua aura di onnipotenza, O’Neal ebbe la forza mentale di lasciare spazio all’immenso strapotere di Dwyane Wade durante quelle finali, strapotere fisico, emozionale e di leadership.

Wade trascinò gli Heat al recupero da 0-2 nella serie alla vittoria del Titolo NBA, 4-2 nella serie finale, annichilendo, per larghi tratti da solo, i Mavericks.

Le statistiche raccontano solo in parte il dominio dell’uomo da Chicago in quelle Finals. 34.7 punti, 7.8 rimbalzi e 2.7 palle recuperate di media a partita in quelle sei gare. Shaq fu il terzo marcatore degli Heat, con 13.7 punti e 10.2 rimbalzi di media, passando idealmente lo scettro di leader a Wade.

Arrivarono altre stagioni, altre squadre, e il lento e naturale declino di Shaquille O’Neal come giocatore era tutto lì da vedere. Phoenix, Cleveland e Boston le sue ultime fermate, dove non aveva più molto da dire, sia a livello fisico sia a livello di motivazioni, fino al ritiro dopo la stagione 2011.

Ovviamente lo Shaq giocatore, per caratteristiche e carattere, ha diviso gli appassionati, i tifosi e i giocatori.

Intervistati a riguardo, alcuni hanno celebrato il suo strapotere, come Scottie Pippen, Kevin Garnett, Allen Iverson, Alonzo Mourning, Richard Jefferson e persino David Robinson, mentre altri invece ci sono andati sempre un po’ più cauti, come Gary Payton (“Hakeem era un giocatore molto più completo” ha dichiarato The Glove), Wilt Chamberlain (“la cosa che ci accomuna è la scarsa percentuale ai tiri liberi” disse The Stilt) e ovviamente Kobe Bryant.

Proprio le parole del compianto Kobe probabilmente fotografano alla perfezione l’essenza di Shaq:

“Se Shaq avesse avuto la mia etica del lavoro sarebbe stato il più grande di tutti i tempi. Lui stesso ti direbbe la stessa cosa. Non ho mai visto un giocatore così, una vera e propria forza della natura. Di solito quelli della sua stazza sono miti, tranquilli, non vogliono veramente essere dei giganti. Lui invece non gliene fregava niente di nessuno, era un giocatore duro, sporco, antipatico, vendicativo. Se fossi stato un gigante come lui avrei vinto 12 anelli”.

Etica del lavoro, cosa è stato e cosa avrebbe potuto essere, tiri liberi e tendenza ad essere sovrappeso. Moltissime cose negative, alcune delle quali vere e fondate, sono state dette su Shaq, ma l’impatto sulla Lega al suo arrivo e per tutta la durata della sua carriera, è stato un impatto devastante, come devastante era lui in area.

Poi può piacere o non piacere, sia come giocatore sia come uomo o intrattenitore, ma il suo arrivo nella NBA ha portato fisicità e potere d’area ad un altro livello.