“Posso ancora ricordarli (i membri dello staff medico dei Portland Trail Blazers, n.d.a.) prendere un piccolo martello, e, quando mi colpirono sulla tibia sinistra, io dissi loro “non sento nulla”. Ma, dentro di me, provocava dolore.

In conclusione se ciò che ho fatto può essere stato mentire e può essere stato sbagliato, quando di chi ti sta vicino ha alcuni bisogni, chiunque di noi farebbe quel che ho fatto io.”

Quelle che avete appena letto non sono esattamente le branduardiane confessioni di un malandrino, bensì le parole di sfogo di Sam Bowie, passato da dominatore designato dei tabelloni NBA a essere considerato da molti come la peggiore scelta di tutti i tempi in un draft (i cosiddetti “bust”) della massima lega cestistica.

Una giustificazione sulla falsariga del “Dottore, tengo famiglia”, di quelle che sciolgono i cuori nel contesto di un film neorealista, ma che in questo caso genera istintivamente meno empatia, visto che stiamo ragionando in termini di almeno 15 milioni di dollari accumulati nel corso di 11 anni da professionista sui campi da basket, comparendo solo in poco più della metà delle partite disponibili.

Anche solo fermandoci ai numeri, Bowie ha chiuso la sua permanenza tra i grandi del gioco con 11 punti e 7 rimbalzi e mezzo, conditi con 2 stoppate scarse di media; cifre in ogni caso dignitose per giocatori di seconda fascia (o per campioni gambizzati dagli infortuni, come avremo modo di scoprire), quindi di certo non adatte al presunto errore più grande della storia dei draft.

Vogliamo mettere sulla bilancia che i Trail Blazers lo chiamarono con una seconda scelta assoluta? Beh, senza guardarci troppo indietro, era il 2009 quando i Grizzlies portarono a casa con lo stesso numero Thabeet, per non parlare del patatrac Cavaliers con Bennett (addirittura prima pick) solo 3 stagioni fa.

La grande differenza è che, specialmente nel draft 2013, i giocatori cui questi bust sono stati preferiti non portavano i nomi di Charles Barkley, John Stockton, Alvin Robertson e, soprattutto, Michael Jordan.

Con Sam è stato diverso: si ritrovò, volente o nolente, proprio in mezzo tra l’ingaggio di Olajuwon (quotato da mesi come pezzo più pregiato della nidiata) e, appunto, quello di MJ. Leggende impareggiabili, maestri inconfutabili della pallacanestro: oltre alle statistiche, basti pensare che dal 1991 al 1998 i trofei di MVP delle finali furono solo cosa loro e, ovviamente, anche i relativi anelli assegnati in quel periodo.

Bowie arrivò in NBA perdipiù già mezzo rotto, trovandosi così incagliato in circostanze peggiori di un navigante che prova a portare l’imbarcazione oltre Scilla e Cariddi.

Barkley si accasò con la quinta scelta ai Philadelphia 76ers, John Stockton dovette attendere addirittura la sedicesima chiamata prima di conoscere il suo futuro, materializzatosi con le viola canotte degli Utah Jazz, che non tradirà mai.

Mettiamoci anche la disponibilità di altri solidi uomini d’area come Sam Perkins, Otis Thorpe e Kevin Willis.

Si trattò davvero di grave incompetenza da parte della dirigenza Blazers? Sam Bowie è il più grande ladro gentiluomo a non essere stato mai inseguito da Zenigata?

Ci attende una vicenda strabordante di seconde possibilità, di bivi determinanti, di decisioni critiche, con così tanti “cosa sarebbe successo se…?” da mandare in buffer overflow Enrico Ruggeri.

Ce ne staremo così, procedendo in bilico sulla stringa di ciò che è stato e volgendo di tanto in tanto lo sguardo a ciò che sarebbe potuto accadere, in un barcamenarsi tra supersimmetrie e storie a bivio di Topolino.

Gwyneth Paltrow venduta separatamente (testa ancora nella scatola di cartone originale).

Manda un messaggio a Johndoe95

TAKE A BOW(IE)

Portiamoci in Pennsylvania, nei primi giorni di Marzo 1961, con la giovane Cathy in fermento perché sta per dare alla luce il suo primogenito. Piccolo particolare: stiamo parlando di una quindicenne, il cui marito non si chiama Elvis Presley e non ha neppure dato vita al personaggio di Charlot.

Normale quindi che la gente tenda a guardarla di sbieco, specie in una piccola cittadina puritana come Lebanon, 30.000 anime, qualcosa meno, con una significativa percentuale di amish.

Cathy se ne accorge ma non se ne cura, lei è sposata all’uomo che ama, Benjamin Bowie, venticinquenne; vivono in condizioni prossime all’indigenza, costretti come sono in una casa di dimensioni ridotte ma soprattutto dai soffitti bassi.

D’altronde aspettano un bambino, mica un gigante, no?

Il 17 del mese a casa Bowie si poté festeggiare l’arrivo del piccolo Samuel Paul (da ora in avanti Sam).

Dotato di una statura e di mezzi fisici da predestinato, il bambino venne indirizzato da giovanissimo sulla strada della pallacanestro da papà Ben, a sua volta passato nelle file degli Harlem Magicians, una sorta di rip-off non ufficiale dei più noti Globetrotters.

Velocità di movimenti, atletismo da gazzella, visione di gioco tipica di giocatori di misure molto inferiori, delizioso trattamento del pallone: il “piccolo” di casa Bowie divenne l’attrazione del circondario, relegato più di una volta fuori dal campo durante la prima adolescenza, unicamente per il suo essere così alto e così capace rispetto ai coetanei.

Le sue cifre al servizio dell’high school della nativa Lebanon furono devastanti: ormai prossimo a raggiungere i definitivi 2,16 metri, per Sam 28 punti e 18 rimbalzi rappresentarono la normale giornata in ufficio; al terzo anno di esperienza Bowie trascinò i suoi Cedars alle finali di Stato del 1978, dove la Schenley si impose però all’ultimo per 51-50. La cocente sconfitta fu parzialmente addolcita dal premio come migliore giocatore dell’anno, a scapito di quella che apparve come la sua nemesi naturale, il lunghissimo (224 centimetri) Ralph Sampson della scuola di Harrisonburg.

Proprio Sampson si aggiudicò il metaforico secondo round, imponendosi sul rivale nel contesto del Capital Classic 1979, un All-Star Game per le high school che in occasione di questa cosiddetta “battle of the giants” registrò un clamoroso tutto esaurito (19,000 e rotte presenze) nel palazzetto di Landover, nel Maryland: non solo la squadra di Ralph vinse in volata 86-85, ma la sua fu una prestazione clamorosa, con 23 punti conditi da 21 rimbalzi. Numeri che rimbombarono ulteriormente raffrontati agli appena 6 punti (3/10 dal campo) con cui sporcò il tabellino Bowie.

Nonostante questa battuta d’arresto, Sam venne ancora considerato il prospetto n.1 nel suo range d’età. Non fu quindi un caso che più di 400 università lo contattarono, pronte a concedergli qualsiasi agevolazione; Bowie optò per i Kentucky Wildcats, spinto dalle prospettive di un’ottima copertura televisiva e dal caloroso fanatismo dimostrato dai residenti.

Accolto alla discesa dall’aereo con un tappeto rosso, per Sam le cose non sarebbero potute andare meglio; ad attenderlo ci sarebbe stato soprattutto coach Joe B. Hall, che solo un paio di stagioni prima portò la squadra alla vittoria del titolo NCAA.

La stagione 1979/80 vide Kentucky raggiungere il seed n.1 della regione e arrivare fino agli ottavi di finale, dove vennero eliminati per 55-54. Il rookie Bowie, da 12 punti e 9 rimbalzi in stagione, stavolta steccò nettamente, giocando solo 9 minuti, in cui raggranellò appena 2 punti e 3 rimbalzi, oltre a 5 falli che lo estromisero dalla partita.

Si trattò di una nuova sconfitta al fil di lana per Sam, che avrebbe potuto comunque coltivare sogni di gloria durante l’estate, quando dal 20 al 30 Luglio avrebbe fatto parte della rappresentativa U.S.A. ai giochi olimpici di Mosca ’80.

Difficilmente si sarebbero trovate nazionali capaci di impensierire una dozzina di rappresentanti della crème universitaria, da Isiah Thomas a Rolando Blackman, passando per Mark Aguirre e Buck Williams.

Ci pensò però il Comitato Olimpico a stelle e strisce a guastare la festa, dichiarando che gli Stati Uniti avrebbero boicottato in blocco i giochi in seguito all’invasione sovietica dell’Afghanistan, cominciata nel corso del precedente inverno e destinata a spargere morte per un altro decennio.

Il roster a stelle e strisce venne tenuto impegnato in 6 amichevoli, opposto ad altre squadre nazionali e selezioni di varia natura, perdendo solamente contro i Seattle SuperSonics.

Per Sam, un diciannovenne capace di arrivare tra i magnifici 12, evitando di finire tra gli altri 138 che in diverse fasi furono tagliati, fu un altro amaro boccone da mandare giù. La simbolica medaglia d’oro consegnata ai cestisti dal presidente Jimmy Carter fu meramente un palliativo di scarsa efficacia.

Bowie non avrebbe potuto prevedere che il peggio fosse ancora lungi a venire, presentandosi durante un match la cui vittoria era già messa in frigorifero:

Era il 21 Febbraio 1981, si stava consumando l’ultima frazione dell’anno da sophomore per Sam (che lo chiuse con più di 17 punti e 9 rimbalzi a uscita): queste immagini riguardano l’infortunio patito contro Vanderbilt, causato da una caduta disastrosa in seguito a un intervento sconsiderato su Bowie in decollo per l’alley oop.

La partita, terzultima della stagione regolare, portò al nostro conseguenze ben più serie dell’infiammazione alla tibia sinistra diagnosticata inizialmente: il rendimento della star dei Wildcats ebbe un crollo verticale, che si tradusse in una prematura uscita di scena nelle fasi eliminatorie. Il motivo fu successivamente chiaro: la tibia riportò in realtà una microfrattura, di cui ci si accorse con colpevole ritardo.

Anche alla luce di ciò, Bowie venne considerato una promessa clamorosa, al punto che i 76ers si esposero platealmente, assicurandogli che, nel caso si fosse dichiarato eleggibile per il draft di quell’estate, a Phila sarebbero stati pronti alle grandi manovre pur di ottenere da altre squadre una pick più alta e portarselo in NBA.

Il treno del successo si fermò quindi proprio di fronte a lui, spalancando le porte per un paio di minuti. Sam però non fece il paio di scalini necessari per accomodarcisi all’interno.

Sam è il figlio di Cathy, e Cathy dal marito Ben si separò ormai 6 anni prima, lasciando esasperata un coniuge ormai schiavo della bottiglia. L’ex coppia rimase tuttavia in stretto contatto e, quando la rottura di una ciste polmonare si portò via il padre di Sam durante gli ultimi mesi del 1980, per Cathy il trauma fu comprensibilmente devastante.

Sam espose alla genitrice i suoi piani di imminente professionismo, ricevendo per risposta un tacito disappunto. I soldi? beh, quelli servivano ancora, ma prima di tutto veniva il conseguimento della laurea.

Non se la sentì, Sam, di procurarle un altro dolore di tale portata in un lasso di tempo così ristretto: Phila non dovette imbastire quindi alcuna trade, Bowie decise di rimanere all’università fino a quando non avesse terminato il regolare piano di studi pluriennale.

Decise inoltre di non operarsi Sam, saltando interamente l’annata agonistica 1981/82. Forse il riposo così prolungato avrebbe risanato l’arto, forse il dolore cronico sarebbe sparito giorno dopo giorno, forse le condizioni fisiche sarebbero tornate quelle dei giorni di gloria, forse sui binari di Lexington si sarebbe fermato un altro treno di quelli che conduce alla gloria.

Forse quello che sarebbe occorso sarebbe stato solamente pazientare.

Forse.

Estate 1982, Sam tornò a sgomitare sul parquet, ma quella gamba continuò sinistramente a gonfiarsi. Nulla da fare, il tempo può risultare un ottimo medico in parecchie e variegate circostanze, ma purtroppo non fu questo il caso.

Bowie andò sotto i ferri a Ottobre, bruciando ogni possibilità di entrare in squadra per il secondo anno consecutivo.

Quando, sostanzialmente al suo quinto anno di college, fu pronto finalmente a riprovarci, tante cose erano cambiate mentre lui si spostava con l’ausilio di un paio di stampelle: il 1983 fu l’anno del draft in cui Houston scelse con la prima scelta assoluta proprio quel Ralph Sampson (dai Virginia Cavaliers, con i quali fece incetta di riconoscimenti personali) che sarebbe dovuto essere il suo eterno rivale già durante gli anni di NCAA.

Come se ciò non bastasse nei Wildcats, durante il suo periodo di assenza, a centroboa si insidiò il gigantesco nativo di Lexington Mel Turpin (2.11 metri): la convivenza dei 2 pivot si sviluppò in sorprendente simbiosi sia dentro che fuori dal parquet, al punto che Kentucky, guidata con disciplina militaresca da coach Hall, riuscì ad arrivare tra le magnifiche 4 università di quel 1984.

Tra le vittime illustri di questa gloriosa cavalcata anche University Of Houston di Hakeem Olajuwon e Auburn, a cui non bastò un Barkley in stato di grazia.

Alle final four, contro quella Georgetown in cui insegnava basket un già favoloso Pat Ewing, i Wildcats sembrarono reggere l’urto per la prima metà della partita, chiudendo avanti 29-22.

Tutto cambiò nel secondo tempo: Bowie e compagni vissero un incubo lungo 20 minuti effettivi, nei quali misero a referto appena 11 punti, con un 3 su 33 dal campo più consono a una squadra dopolavoristica di CSI nella partita del Mercoledì alle 22:30. La Caporetto si concluse con 53-40 che non lasciò adito a repliche, gli Hoyas schiantarono poi in finale Olajuwon e gli altri universitari di Houston per 84-75, Ewing trionfò anche individualmente come Most Oustanding Player.

Sam se ne andò così dal mondo universitario, senza riuscire a portare Kentucky alla vittoria e con numeri personali in calo (benché rasentassero ancora la doppia doppia di media, con 10.5 e 9.2 carambole), sentendo di stare dando il 70% del suo potenziale e procurandosi grattacapi sul peso che le sue leve avevano l’onere di spostare.

Ci sarebbe stata la possibilità di andarci alle olimpiadi stavolta, quelle di Los Angeles ’84, ma sia lui che il compagno d’area Mel Turpin declinarono per non mettere a rischio con eventuali infortuni l’imminente approdo all’NBA.

PICK YOUR POISON

Arriviamo quindi al draft del 1984, atteso spasmodicamente da mesi, a causa della quantità esagerata di talento su cui poter mettere le mani. Il diritto di scegliere per primi se lo sarebbero giocati con un semplice testa o croce le squadre con i record più bassi delle rispettive conference, con la perdente comunque destinata al secondo slot.

Come detto, Ralph Sampson venne oculatamente selezionato dagli Houston Rockets con la prima scelta assoluta l’estate precedente; Ralph si aggiudicò con merito l’award di rookie dell’anno, conseguendo anche ogni premio mensile dedicato alla categoria. La squadra, allontanatasi da ogni speranza di play-off, iniziò a inanellare una serie di sconfitte sospette, vincendo solo 5 delle ultime 20 partite di stagione e terminando con un record 30-52, il peggiore della Western Conference.

Questo comportamento, benché mai dichiarato ufficialmente dalla lega, fu l’ultima goccia che rese necessaria la modifica del criterio di assegnazione delle scelte al draft, introducendo dalla sessione succseeiva la lottery attualmente utilizzata.

A Est i Bulls chiusero con un pessimo 27-55, ma ancor peggio fecero i derelitti Pacers, che conquistarono una vittoria in meno ed ebbero diritto al lancio della monetina con Houston.

Gli hoosiers furono però costretti a cedere la scelta a Portland, in ragione di una trade che nel 1981 portò Tom Owens (visto poi con la casacca di Fabriano) a Indianapolis.

Ciò che fu noto prima del decisivo lancio della monetina fu che entrambe le squadre puntassero nettamente Olajuwon: qualora la sorte si fosse rivelata amica dei Blazers, Houston avrebbe ingaggiato Jordan con la pick n.2; qualora la dea bendata avesse invece strizzato l’occhio alla franchigia texana, Portland avrebbe declinato la possibiltà di firmare MJ, avendo già investito forte su una guardia del livello di Clyde Drexler, che aveva concluso la stagione da rookie qualche settimana fa, e sul collega di reparto Jim Paxson. Il ripiego naturale sarebbe stato appunto Sam Bowie, visto che un centro in Oregon avrebbe fatto parecchio comodo.

La proverbiale fortuna degli irlandesi concesse il bis a Ray Patterson, GM dei Rockets con metà sangue celtico: Hakeem avrebbe vestito giallorosso, sarebbe iniziata l’era delle Twin Towers.

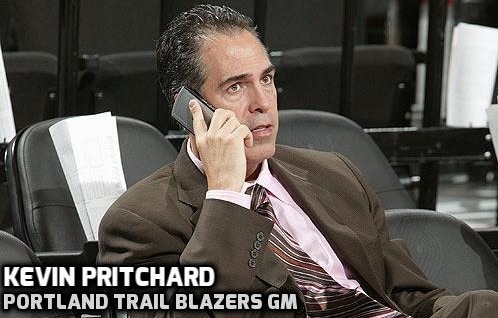

A seguire, come già ampiamente ribadito, i Blazers, rappresentati dal GM Stu Inman, recrutarono Sam Bowie, non prima di aver cercato di vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche reali.

Lo staff di Portland, capeggiato dal medico Robert Cook, vivisezionò Bowie per 7 ore, sottoponendolo a ogni genere di esame, ed è qui che le dichiarazioni di colpevolezza che fanno da incipit a questo articolo diventano pertinenti.

Sam strinse i denti, strizzò gli occhi, uccise in gola uno per uno gli urli di dolore che invano cercarono di sfondare il muro di labbra sigillate. Ce la fece, i Blazers gli confezionarono così un sontuoso contratto da 5 milioni di dollari frazionati in 6 stagioni.

Una stagione da matricola con l’onoreficenza del primo quintetto degli esordienti e un terzo posto finale nella specifica delle stoppate (ben 2.7 a incontro); Sam parve integro e registrò 10 punti e 8.5 rimbalzi per partita.

Positivo, ma obiettivamente pochino, diminuendo lo zoom: il 23 a Chicago si presentò mettendone 28 a notte, il nigeriano dei Rockets piazzò da subito un cartello “trespasser will be shot” in area, la grassoccia ala grande dei Sixers dimostrò di essere devastante almeno il doppio di quanto è insopportabile.

Pure il play bianco con la faccia da impiegato del catasto entra lento ma inesorabile nel cuore dei mormoni.

Nonostante l’esplosione di Drexler e il buon rendimento di Bowie Portland vinse 6 partite in meno rispetto alla stagione precedente (42 contro 48) ma riuscì ad avanzare fino alle seminifinali di Western Conference: dopo aver piegato Dallas i Blazers soccomberono ai Los Angeles Lakers, nel pieno del loro periodo Showtime, in duelli con punteggi altissimi.

Da sophomore Bowie non crebbe quanto sperato, aumentò appena di un paio di punti la media di scoring ma, soprattutto, riemersero antichi demoni: la sua stagione subì una brusca inchiodata nel corso di un match contro Milwaukee a Gennaio 1986, quando il compagno di squadra Jerome Kersey gli franò sulla dannata gamba sinistra, costringendolo nuovamente sotto i ferri per un ulteriore intervento alla tibia con interessamento dell’alluce.

Morale, altre 44 partite passate da spettatore e anno finito.

La terza stagione iniziò col botto: già alla seconda partita Bowie recapitò 31 punti a domicilio dei Jazz, mentre contro Golden State fece suoi 16 rimbalzi.

Ancora senza vittoria, i Blazers il 7 Novembre 1986 giocarono la loro quinta gara, in casa contro i Dallas Mavericks.

Sam arrivò alle fasi finali della partita con 17 e 7 rimbalzi, quando optò per una conclusione in sospensione dal lato, ricadendo sgraziatamente sul parquet; in quel momento la gamba destra effettuò un’orribile quanto innaturale torsione dal ginocchio in giù.

In quel momento calò dentro al Memorial Coliseum un silenzio tombale, mentre Bowie se ne stette supino battendo rabbiosamente il pugno al suolo e poi rigirandosi per il dolore. Ci volle la barella per portarlo fuori dal campo.

Rottura della tibia destra: 10 viti e una piastra di compressione, strumenti consoni a una fabbrica che finirono invece ad aggiustare le ossa del povero Sam, ormai con così tanto metallo in corpo da essere a solo una nipote rompicoglioni di distanza dall’Ispettore Gadget.

Tra operazione e inevitabili tempi di recupero Sam rientrò direttamente nella stagione ‘87/’88, quella che avrebbe potuto significare un atteso riscatto ma che finì senza neppure avere il tempo di iniziare: game over durante il riscaldamento della prima amichevole della stagione, prevista in casa con i Cleveland Cavs.

Bowie si stava scaldando con il resto della squadra quando sentì un dolore fulminante, ancora proveniente dal ginocchio destro.

La scena di Sam che, rifiutando di andarsene ancora disteso su di una portantina, chiese ai compagni di portarlo negli spogliatoi in braccio fu la struggente summa della sua fragilità del corpo in contrasto con la sua forza mentale.

Altro giro, altro terribile responso: microfrattura della tibia destra, di nuovo sullo stesso punto dell’infortunio di un anno prima. Una dinamica tanto rara di rottura da poter contare appena 35 casi accertati, non nell’NBA, proprio a livello globale.

Un calvario infinito, tanto che l’ok dei medici al suo rientro arrivò solo per le ultime 20 partite dell’anno seguente e i relativi play-off, dove l’avventura dei Blazers si concluse in appena 3 gare, ancora per mano dei losangelini lacustri.

Portland alzò bandiera bianca e lo mise sul mercato: Bowie fu per certi versi un altro LaRue Martin, quella meteora che, nel 1972, i Trail Blazers ingaggiarono avendo a disposizione la scelta 1, ignorando Dr. J e Bob McAdoo.

Gli stessi Trail Blazers che nei draft intercorsi tra quelli di Martin e Bowie si lasciarono passare sotto il naso Moses Malone, Adrian Dantley e Larry Bird.

Brandon ci manchi <3.

Nuova destinazione, New Jersey: in cambio ai Blazers approdò l’inscalfibile Buck Williams, elemento chiave per il doppio raggiungimento delle Finals della franchigia bianconerorossa nei primi anni ’90.

Con i Nets un poker di annate in continua ascesa, dalle disastrose 17 W del 1989/90 fino al 43-39 del 1992/93, con cui venne agganciato il seed n.6 ai play-off, come l’anno prima, trovando in entrambi i Cavs a estrometterli al primo turno.

La squadra continuò a non poter nutrire serie ambizioni di anello, ma quantomeno le cifre per Bowie furono tra le migliori della sua intera carriera NBA, culminate con la double-double di media (14.7 + 10.1 rimbalzi) nel suo anno d’esordio sulla East Coast.

Notizia ben più importante, Sam riuscì a tornare a giocare con una certa continuità, totalizzando in quella stessa stagione 68 partite, 5 in più di quelle disputate nelle ultime 4 annate a Portland.

Un Bowie logoro chiuse la carriera con un paio di stagioni arruolato nei Lakers post-Magic, come backup di Vlade Divac: 33 vittorie nel 93/94 (e solo 25 presenze per Sam), molto meglio l’anno dopo, con un record vincente e l’eliminazione al secondo turno per mano dei San Antonio Spurs.

Sam giocò 77 partite durante quell’anno, poi pensò fosse ora di abbandonare le ostilità, le sue fin troppo stressate ginocchia si erano meritate ampiamente il ritiro dalle scene.

Oggi lo si può trovare a Lexington, città dove è ancora adorato, al punto che i concittadini ogni tanto attaccano bottone con discorsi come “Ehi Sam, con le gambe sane gliel’avresti fatto vedere tu a Jordan!”.

Lavorò anche come commentatore per le partite di Kentucky, prima di darsi letteralmente all’ippica, allenando cavalli da corsa.

Quando non è impegnato a spazzolare equini, Sam è un marito e padre amorevole di 3 figli; sia mai che un giorno sua figlia minore Gabby, pivot anch’ella (come prima di lei la sorella Samantha) grazie ai suoi 190cm di statura, riesca a coronare il sogno di presidiare il pitturato in WNBA.

POBODY’S NERFECT

Giochiamo ora a fare l’avvocato del diavolo in difesa dei Trail Blazers, più o meno giustamente sbertucciati da chiunque negli ultimi 3 decenni per aver scelto Bowie sopra Michael.

Tra le congiunzioni astrali avverse a Portland vi è stata la mancanza, tra i giocatori eleggibili in quello straordinario draft del 1984, di un già dominante Patrick Ewing, con 3 anni di esperienza al college come Hakeem e Jordan, che invece sceglierà di restare a Georgetown, facendo sì che i Knicks se lo aggiudichino l’estate seguente senza pensarci su, sfruttando la prima chiamata assoluta

Inutile dire che il centrone giamaicano sarebbe stato preso (almeno) con la pick che venne invece spesa per Bowie.

Giova inoltre ricordare come MJ venne accolto in maniera relativamente tiepida dallo stesso GM dei Bulls, quel Rod Thorn che, poco dopo la scelta, classificò pubblicamente Jordan come un giocatore non in grado di sovvertire le sorti di una franchigia, capace di impattare solo quando la sua squadra è in possesso del pallone.

Benché non completamente convinti da Bowie (lo stesso Thorn mostrò scetticismo sul suo presunto recupero), anche nella Windy City erano alla ricerca di un lungo, al punto che la loro pick fu anche trattata come merce di scambio con gli Hawks per ottenere Tree Rollins. Non sarebbe stato peregrino pensare a Sam Bowie nella Windy City quindi.

Più in generale neppure Chicago è stata immune da cosiddetti “bust” nel corso degli anni, da Jay Williams a Tyrus Thomas.

D’altronde è la piazza in cui nel 2001 più di un addetto ai lavori si strappò i capelli quando lo storico GM Jerry Krause, che già quell’anno ottenne già la seconda scelta assoluta del draft, Tyson Chandler, via Clippers, scelse con la pick n.4 un altro pivot come Eddy Curry (che, fino a quando ha fatto andare d’accordo cervello e fisico, ha dimostrato un potenziale clamoroso) ignorando il (si pensò) fenomenale spilungone senegalese Desagana Diop (2.0 punti e 3.7 rimbalzi di media in carriera).

Gli stessi Sixers, di cui Barkley divenne ben presto un leader, furono convinti di poter ambire a una delle prime 2 pick, godendo della scelta degli sfigatissimi San Diego Clippers (che avrebbero traslocato a L.A. proprio nell’annata sportiva in procinto di cominciare), in quanto questi ultimi vennero “spodestati” come peggiore squadra della Western solo nelle ultime settimane, complice il già citato tanking selvaggio dei Rockets nel finale della stagione 1983/84.

Phila scese quindi alla n.5; qualora i Mavs non avessero usato (come invece è accaduto) la loro quarta scelta per Sam Perkins, l’ex compagno di college di His Airness se lo sarebbero accaparrato proprio i 76ers, bisognosi di un giovane affidabile sotto canestro, da integrare a una squadra fenomenale (campioni nel 1983) ma ormai per nulla futuribile.

Sir Charles venne considerato un rischio dalla dirigenza di Philly, specialmente perché su un corpo di 2 metri stando in punta di piedi si spalmavano, al momento, 130 e rotti kg con percentuale di grasso significativa, non proprio un’assicurazione per la salute di schiena e ginocchia.

Oltre a questo si aggiunse il comportamento notoriamente bizzoso di Barkley, a sua volta non entusiasta di parcheggiare le abbondanti chiappe in Pennsylvania, in un team ricco di intoccabili e con un monte salari già al limite.

Come il tempo ci ha dimostrato, l’accordo portò effettivamente reciproci benefici, ma tra Chuck e la città di Rocky non fu propriamente tutto rose e fiori dall’inizio.

Arriviamo a John Stockton. Calma, una steal clamorosa visto che venne scelto alla 16 e portò i Jazz a vette mai raggiunte prima a Salt Lake City. Chiunque sarebbe stato in grado di capire la sua grandezza, tant’è che pure i fan di Utah dimostrarono il loro affetto dall’inizio… giusto?

Ben pochi stavano dicendo Booo-urns.

Questo accade a predicare basket in un’università mediaticamente trascurata come Gonzaga, perdipiù portando in giro un look da cittadino di Pleasantville. “Nella lega può al massimo diventare un buon play di riserva” fu il pensiero comune.

Frank Layden, ai tempi sia GM che allenatore a Salt Lake City, venne premiato dalla lega in entrambi i ruoli per gli egregi risultati conseguiti nel 1983/84 (45-37 in regular season e secondo turno di play-off); forte di questa posizione di potere, Layden avrebbe preferito non giocarsi la credibilità contando su di un playmaker di 1 metro e 80, con tanto fosforo dentro la scatola cranica ma carente di tritolo nei polpacci.

Lo Stockton MVP per la West Coast Conference, ma anche lo Stockton tagliato (assieme a Terry Porter e Charles Barkley, uscito di scena unicamente per la condotta turbolenta) da Bobby Knight per la selezione statunitense alle olimpiadi casalinghe di Los Angeles 1984, gli stessi trial in cui ebbe l’occasione di socializzare per la prima volta con Karl Malone.

Il factotum di Utah ha ammesso, ad anni di distanza, che le possibilità di successo per l’operazione Stockton furono stimate attorno a non più del 50% dalla dirigenza.

O la va o la spacca, i Jazz si convinsero a scegliere il piccoletto di Spokane e, rimanendo fiduciosi della loro scelta, rifiutarono importanti offerte di liquidità con cui rimpolpare le casse (che piangevano), per colpa di quella necessità di dollari che li convinse anni prima a vendere in pratica Dominique Wilkins agli Atlanta Hawks.

Lo stesso Stockton ha candidamente rivelato che lucrò su ogni dollaro possibile durante la stagione da rookie, temendo non ve ne sarebbero state altre per lui in NBA.

Solo durante la quarta annata di militanza nei Jazz John riuscì a prendere in mano le chiavi della squadra, principalmente per l’onere della convivenza con un regista già affermato quale Rickey Green, All-Star appena 8 mesi prima del debutto tra i pro di Stockton.

Come se vi fosse necessità di ribadirlo, riuscire a trovare i puledri giusti su cui puntare è sempre un’impresa più proibitiva di quanto possa sembrare, specialmente in tempi in cui la VHS rappresentava ancora la migliore alternativa all’assistere live alle partite di NCAA.

23 ANNI DOPO

Mi hai tenuto incollato allo schermo del PC. Considerando che sono le 12.58 e mi mangerei anche RE NERO, , non è cosa da poco. Complimenti ancora per lo stile.