illustrazione grafica di Christina Pignoli

Era una calda serata d’estate a Salt Lake City. Non tanto calda da asciugarsi la fronte per il sudore ma abbastanza per poter stare comodamente in pantaloncini e maglietta di cotone. Una di quelle serate dalla temperatura perfetta che invoglia a fare una passeggiata per godere del tramonto e della stagione calda che inizia ad entrare nel vivo.

Erano da poco passate le otto.

Il sole non era ancora tramontato, ma aveva iniziato la sua discesa verso l’orizzonte assumendo un colore più scuro e meno accecante per l’occhio umano.

I frassini attorno al Delta Center erano accarezzati da una leggera brezza, scossi leggermente come se la stessero respirando a pieni polmoni.

Nonostante il clima idilliaco, piacevole allo sguardo e ai sensi, un visitatore di passaggio sarebbe riuscito comunque ad accorgersi che c’era qualcosa di particolare nell’aria.

John Stockton, che in quella città viveva da un quinquennio e da tale tempo viveva momenti del genere, percepì subito quel “qualcosa” appena uscì dall’auto nel grande parcheggio poco a nord dell’arena. La città non si stava pigramente crogiolando nelle tenue luci che precedono il crepuscolo. Non si stava lasciando scorrere addosso la giornata in attesa di un’altra tenue notte estiva.

La città stava aspettando.

Stockton esitò un attimo con il piede fuori dalla portiera dell’auto, una mano sulla maniglia dello sportello e le chiavi nell’altra. Percepì l’aria. Poi scese, prese il borsone dal sedile posteriore e chiuse il veicolo. Era una Honda Civic dell’anno precedente, grigia, con i cerchioni un po’ sporchi e una piccolissima ammaccatura sul parafango posteriore. Una di quelle che dovresti sapere dove si trova per notarla, ma che Stockton aveva subito individuato con disappunto qualche settimana prima. Era una delle auto del concessionario che lui e Karl avevano acquistato l’anno prima, a circa un’ora di strada da lì.

L’idea era stata di Karl, che era sempre stato un mezzo esperto di automobili ed era facilmente preso dall’entusiasmo davanti alle nuove opportunità che gli piacevano.

Quando gli propose l’affare – acquistare un concessionario lontano dal centro e non particolarmente rinomato – Stockton aveva opposto qualche razionale dubbio sulla logica della cosa, immediatamente travolto dal flusso di energia di Karl che aveva iniziato a parlare di modelli, specifiche, prezzi, offerte, carburatori e manifesti 6×3. Stockton, che guidava un minivan da anni perché lui e sua moglie avevano cinque figli e un cane a carico, annuiva poco convinto. Fu l’’argomentazione finale – “Dai amico, sai che ogni cosa che facciamo insieme riesce meglio” – a convincerlo.

Razionalmente, era vero.

L’Honda Civic era stata un regalo di Karl per il giorno dell’apertura – “I’m sick and tired di vederti in giro in quella roulotte” gli aveva detto ridendo – ed era effettivamente stata molto più comoda per trovare parcheggio.

Stockton si diresse verso le strisce pedonali e attraversò la strada, lo sguardo fisso davanti a sé. Un’automobile in arrivo si fermò per farlo passare e fece un colpetto di clacson che lo fece sobbalzare. Si girò corrucciato verso il veicolo, rallentando l’andatura, e vide che il guidatore si stava sporgendo dal finestrino. Era un uomo di mezza età, capelli bianchi aggrediti da una calvizie aggressiva, occhi piccoli, un po’ corpulento.

“Coraggio John, fategli vedere chi sono i più forti!” gli gridò con veemenza prima di ripartire. Stockton abbozzò un sorriso imbarazzato e gli fece un cenno, continuando a camminare. Persino a Salt Lake City, quella che ormai era la sua città almeno quanto Spokane, non capitava spesso che la gente lo riconoscesse.

La cosa era stata motivo di gag e ilarità durante l’Olimpiade del ‘92. Lui e Nada erano in giro con una videocamera a intervistare tifosi americani, spesso con la maglia del Dream Team, e nessuno lo aveva riconosciuto. Sua moglie fu particolarmente divertita da quella situazione, e la sera si rifiutò di farlo entrare in camera fingendo di non averlo mai visto prima d’ora.

Si ricordò di avere il borsone in mano. Probabilmente fosse stato in pullover e jeans davanti alla scuola di uno dei suoi figli, il tifoso non avrebbe neanche fatto caso a lui.

Il tono con cui l’uomo si era rivolto a lui non era quello del tifoso emozionato che incontra il suo giocatore preferito. Era quello del papà che si raccomanda col figlio prima di un esame importante. Tra le righe della motivazione e della benevolenza c’è una vena, neanche troppo nascosta, di apprensione.

La città stava aspettando.

Da quando Stockton era arrivato a Salt Lake City, gli Utah Jazz erano sempre arrivati ai playoff. Quattordici stagioni consecutive in cui si raggiunge la postseason sono qualcosa su cui la maggior parte dei dirigenti, giocatori e tifosi NBA metterebbe di buon grado la firma. Qualcosa che poche squadre sono in grado di fare.

Sono anche tante occasioni per arrivare fino in fondo. Quando sfumano in cocenti delusioni, year after year, si assume una diversa prospettiva. Non sono più quattordici stagioni positive ma quattordici stagioni in cui non si è mai arrivati al titolo nonostante un gruppo competitivo. Dodici stagioni in cui, alla resa dei conti, si è usciti prima di giungere sul palcoscenico finale, quello più grande di tutti.

Fuori in finale di Conference negli anni pari, fuori al primo turno negli anni dispari: sembrava una vera e propria maledizione. Anche i giocatori avversari e le squadre ricorrevano e si mischiavano come in quei sogni composti da frammenti di subconscio e di vita vissuta. Ma l’esito, finora, era sempre stato lo stesso.

Blazers, Sonics, Blazers, Rockets.

Eddie Johnson, Kemp e Payton, Drexler, Olajuwon, Olajuwon e Drexler.

E quando finalmente erano riusciti a batterli tutti, ma proprio tutti, era arrivato Lui.

Stockton salì i gradini dell’ingresso Nord, avvertendo una fitta di dolore al ginocchio. Istintivamente si fermò per un istante, per poi riprendere a salire. Prima dell’inizio della stagione aveva subito il primo grave infortunio della carriera, che lo aveva costretto ad un’operazione artroscopica e a due mesi di stop.

Che a dirla tutta non era stato neanche un vero infortunio: si era usurato le cartilagini all’interno dell’articolazione. Prima di quest’anno aveva saltato solo quattro partite su un migliaio, più o meno. Era molto fiero di questa percentuale, che attribuiva in massima parte al suo chiropratico. Stockton si sottoponeva alle terapie del dottor Buhler ogni gameday, anche in trasferta.

Quello stesso giorno aveva fatto tre sedute con lui, e tra non molto Buhler sarebbe giunto all’arena per l’ultima prima della gara.

Però nemmeno il miglior chiropratico del mondo – né il miglior medico tradizionale for all that matters – avrebbe potuto farlo ringiovanire.

Stockton bussò alla porta del bar dell’ingresso nord. Uno dei baristi stava pulendo i tavoli, sentì il rumore e venne ad aprirgli, salutandolo. John sorrise e gli diede una pacca sulla spalla, senza dire nulla.

Non era solito entrare da qui, ma avendo parcheggiato sul lato nord questa era l’entrata più comoda.

Superò il bar. Sopra il bancone c’erano due televisioni: una stava trasmettendo le immagini di gara cinque.

Sull’altra John Harkes, capitano del team USA che era stato tagliato a sorpresa dai convocati per il Mondiale di Francia poche settimane prima. Nell’aria c’era odore di fritto e di pane caldo.

Stockton arrivò nel corridoio sopra la galleria e si fermò ad osservare il parquet. Gli dava una sensazione diversa vederlo da quell’altezza.

Mentre scendeva le scale, dirigendosi verso il campo, sentiva sulle spalle tutto il peso dei suoi trentacinque anni. Non tanto a livello fisico. D’accordo, c’era quel problema del ginocchio, ma tutto sommato si sentiva ancora in forma. Aveva disputato una delle migliori stagioni della sua carriera. Non gli sembrava di aver tirato mai così bene come quell’anno.

Mentre si avvicinava al rettangolo su cui aveva disputato più partite di quante ne potesse ricordare, John sentiva su di sé il peso di una carriera intera passata ad inseguire il titolo. Non tanto per propria volontà, non era una sua personale ossessione. Non sentiva il bisogno di dimostrarsi migliore agli altri. Si sentiva molto più a suo agio facendo segnare gli altri che non sé stesso. Quando giocava il pick and roll con Karl era sempre lui la sua prima opzione. Solo se il difensore andava sotto, togliendo la linea di passaggio e lasciandogli spazio, prendeva il tiro aperto. Era un meccanismo semplice, antico come il gioco stesso. Non aveva bisogno di guardare dove fosse Karl, non aveva bisogno di parlargli. Già da come portava il blocco sapeva come si sarebbe girato, dove sarebbe andato, quando avrebbe iniziato il taglio. Doveva preoccuparsi solo di fargli arrivare la palla, non importava in che modo.

Karl l’avrebbe presa e con buone probabilità avrebbe segnato.

Nessuno aveva quel livello d’intesa nella lega. Mai un litigio, mai una frizione. Stockton ne era consapevole. Ed era consapevole che quando hai una squadra forte devi puntare a vincere.

La città stava aspettando.

Arrivò al parterre, ma anziché continuare direttamente verso il campo girò a sinistra e si diresse verso gli spogliatoi. Era in anticipo di almeno un’ora, ma non se l’era sentita di passare da casa.

Era quasi ironico che i Jazz fossero arrivati alle Finals solo lo scorso anno. L’anno in cui, dopo due stagioni di – normale – incertezza di risultati, si era tornati a sapere già chi ci sarebbe stato alle Finals sulla sponda est della lega.

Ma se c’era qualcuno che poteva batterli, erano proprio i Jazz.

Stockton entrò negli spogliatoi.

Ricordava dolorosamente la serie di Finale dello scorso anno, ricordava l’equilibrio e la tensione di ogni singola gara.

Per certi versi, forse è meglio perdere di trenta, quaranta punti: è più facile andare a dormire quando sai che non c’era storia, non c’era niente da fare, era una squadra indiscutibilmente superiore.

Ma quando quattro partite su sei finiscono con una squadra che ha due possessi di vantaggio sull’altra ogni errore conta. Ogni episodio.

E Stockton li aveva impressi tutti nella mente.

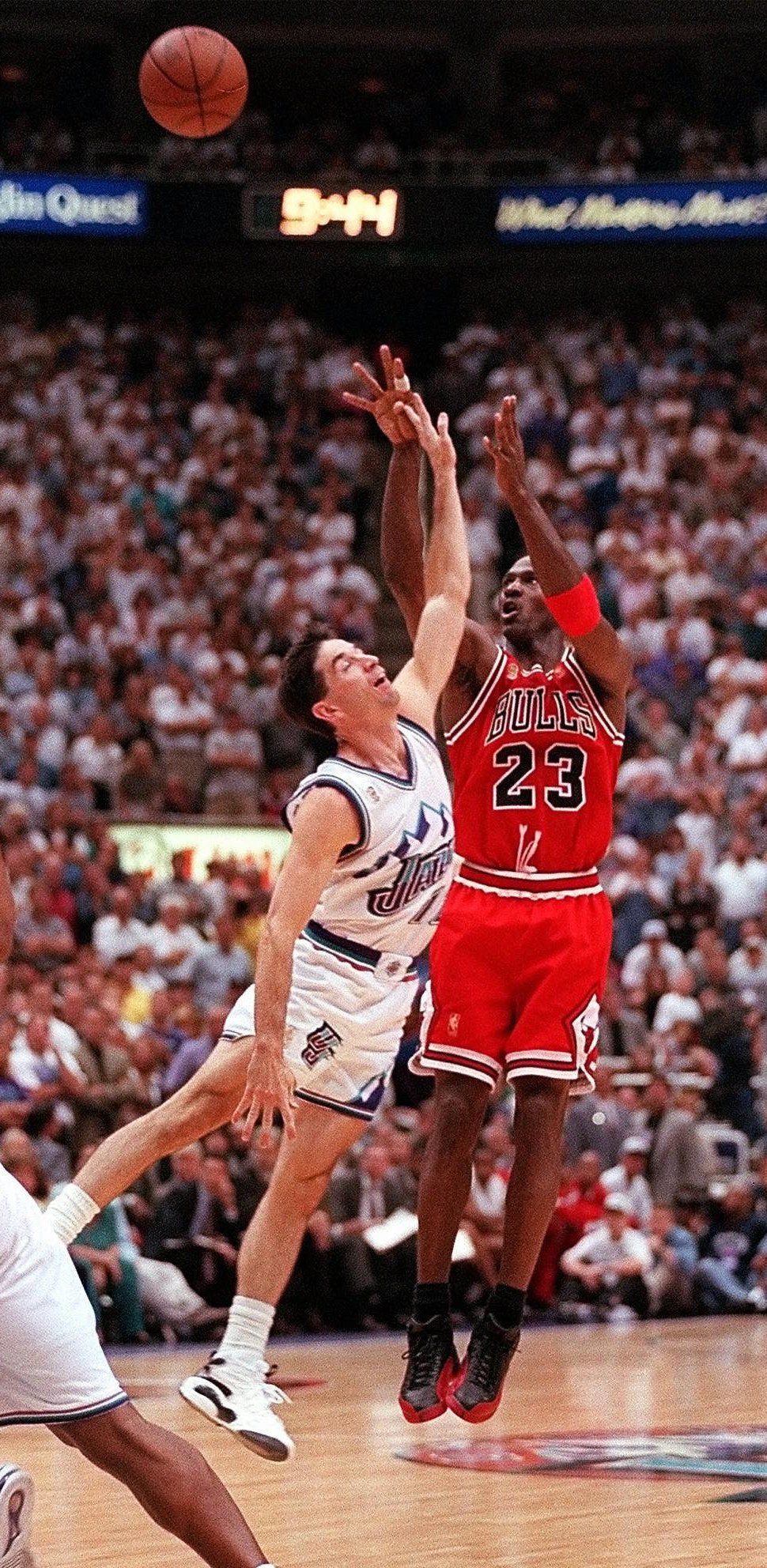

In Gara 1 Karl aveva sbagliato due liberi col punteggio pari e sette secondi sul cronometro. Poi palla a Lui, che attacca Russell sull’ala sinistra, arresta, tira e segna sulla sirena. Vittoria Bulls.

Poco prima Stockton aveva segnato una tripla pesantissima dall’ala, più o meno la stessa posizione da cui aveva segnato quella della vittoria contro Houston in finale di Conference.

In Gara 5 ancora Lui, sovrannaturale. Stava malissimo, non guardava in faccia nessuno. Segnava e basta. A fine partita Hornacek avrebbe potuto pareggiare con una tripla: niente. Aveva preso il rimbalzo proprio Stockton, subendo fallo. Poteva segnare il primo libero e sbagliare intenzionalmente il secondo per sperare in un tap-in di Karl o di Big Dog, ma il primo tiro rimbalzò sul ferro. Era una speranza disperata, in ogni caso.

Anche la gara decisiva era terminata con punteggio pari nell’ultimo minuto. Con meno di un possesso da giocare, Stockton ricordava il pick and roll giocato con Karl, la separazione da Kerr guadagnata grazie al blocco e quella frazione di secondo in cui aveva individuato il giovane Anderson che faceva un buon taglio lungo la linea di fondo. L’aveva servito, ma era una palla troppo pesante per un rookie. Aveva fatto saltare tutti sulla finta ma, troppo frettoloso di mettere via due punti importanti, aveva sbagliato. Poco dopo, ancora Lui aveva fatto saltare Russell con una finta. Stockton aveva accorciato per aiutare e non aveva fatto in tempo ad intuire lo scarico per Kerr, il suo uomo. Aveva tentato di chiudere ma era scivolato, e quando aveva alzato lo sguardo la palla era già dentro il canestro.

Stockton scosse la testa. Kerr aveva giocato malissimo in quella partita per poi mettere un tiro del genere. Subito dopo Russell aveva buttato via la palla dopo il timeout: Stockton poteva ancora sentire l’eco dell’eruzione di gioia del pubblico di Chicago.

Quando i punteggi sono così vicini, è difficile non stare a pensare a quell’istante, quel momento, quel decimo di secondo che avrebbe cambiato tutto. E tutti all’interno della squadra avevano un decimo di secondo che avrebbero voluto cambiare. Stockton, Hornacek, Malone, Carr. Per non parlare di Russell, che dopo quella serie era letteralmente a pezzi.

Stockton entrò negli spogliatoi. Dentro non sembrava esserci nessuno, ma dalla zona dei bagni sbucò Hornacek, che si era appena rinfrescato il volto e gocciolava acqua. Indossava la giacca da riscaldamento ed era in ciabatte, ma aveva già su i pantaloncini bianchi della divisa.

“Hey Stock.”

“Hey Horny.”

A Stockton piaceva molto Jeff Hornacek. Anche se non di molte parole, come lui, era un ottimo compagno di squadra. Lo colpiva la sua capacità di leggere il campo con un attimo di anticipo rispetto agli altri, la sua abilità di posizionarsi sempre nel punto giusto. Non era un un super atleta, come del resto non lo era neanche Stockton. Ma compensava ampiamente con la sua intelligenza in campo.

I due non si dissero altro: Hornacek si sedette presso il suo armadietto e iniziò a mettersi le scarpe. Stockton si mise presso il suo, mise giù la borsa e si sedette per un momento.

Forse proprio la delusione cocente delle scorse finali li aveva resi ancora più uniti durante la stagione appena trascorsa.

Non erano mai stati così affiatati, mai stati così profondi. Non avevano mai giocato un basket così funzionale. Coach Sloan non aveva detto loro niente quando li aveva reincontrati dopo l’estate. Aveva chiesto solo di concentrarsi su quello che li aspettava.

Ai playoff avevano superato ancora una volta Houston. Era la squadra-nemesi, visto che a roster aveva Olajuwon, Drexler e Eddie Johnson: tutta gente che aveva punito Utah in postseason più di una volta. Erano, però, ormai a fine ciclo.

Avevano sconfitto senza troppi patemi San Antonio e Los Angeles. Stockton sapeva che sarebbero state due serie ben più ostiche se i talenti più giovani delle due squadre avessero avuto un po’ di esperienza in più. Ma nessuno aveva più esperienza di postseason rispetto a loro e non era quella la stagione in cui potevano essere fermati.

Erano arrivati alle Finals col fattore campo, più riposati, con più fame di vittoria. Avevano pure vinto la serie di partite giocate contro Chicago durante la stagione regolare. Nessuno aveva voluto dirlo, perché nel ‘95 il reparto marketing l’aveva scritto su centinaia di magliette ed erano usciti malissimo al primo turno. Ma sembrava davvero their year questa volta.

Stockton si allacciò gli scarpini e si diresse verso il campo. Uscendo dagli spogliatoi, nel corridoio, incrociò un gruppo di altri suoi compagni. Carr e Anderson lo salutarono e lui ricambiò con un cenno. Poco più in là c’era Greg Ostertag, scuro in volto. Era stato lui a pagare il prezzo dell’imbarazzante sconfitta di gara 3, perdendo il posto da titolare dopo che la marcatura di Pippen aveva evidenziato tutti i suoi limiti difensivi e posto un grosso freno all’attacco dei Jazz.

Ma anche lui, Stockton, aveva fatto molta fatica. La difesa perimetrale dei Bulls era stata asfissiante: i cambi automatici di marcatura sui blocchi avevano in larga parte neutralizzato il sistema offensivo dei Jazz. Pippen era deputato agli aiuti difensivi, perché era abbastanza veloce e furbo da potersi staccare da Ostertag senza che lui fosse in grado di rendersi pericoloso.I Jazz avevano perso di 40, segnando a malapena 50 punti. I Bulls erano passati in vantaggio nella serie dopo aver vinto anche gara 2 a Salt Lake City. Con una vittoria per parte nelle due gare successive disputate nella Windy City, la serie era tornata nello Utah. Ai Bulls sarebbe bastato vincere stasera per portare a casa il titolo. Utah doveva vincere per ottenere la possibilità di disputare la settima gara, sempre sul proprio campo.

Stockton entrò in campo. Coach Sloan era arrivato e stava discutendo con gli assistenti Chiesa e Friedman. Qualcuno aveva già portato i carrelli dei palloni in campo. Hornacek era davanti canestro e riscaldava la schiena, facendo stretching piegato in avanti con le mani appoggiate sul pallone. Gli spalti iniziavano a formicolare di vita con giornalisti, tecnici e fotografi che si portavano verso le rispettive postazioni. Stockton si fermò un attimo ad osservare l’arena, respirando profondamente. Sì, sentiva ancora quella tensione nell’aria.

La città stava aspettando per davvero. Questa era la loro più grande occasione. Forse l’ultima.

Il rumore di un pallone che si insacca nella retina lo distolse da questi pensieri. Dall’altro lato del campo, solo, rosso come il tramonto che si era consumato poco tempo fa sui monti dello Utah, c’era un uomo che stava facendo riscaldamento.

Era entrato in campo poco dopo che Stockton aveva imboccato il corridoio degli spogliatoi.

Era Lui.

***

Karl gli consegnò la sfera dalla rimessa. Stockton ricevette, si girò e alzò lo sguardo. Era appena scoccato l’ultimo minuto di gioco, il punteggio era pari. 83-83.

Superò la metà campo e Kerr lo ingaggiò in marcatura. Stockton percepì l’incertezza del suo marcatore.

Si diresse verso sinistra, mise la spalla sinistra tra sé e il playmaker avversario. Hornacek, posizionato di fronte a lui in post, portò un blocco cieco a Rodman, che riuscì a creare giusto un attimo di separazione a Karl dall’asfissiante difesa dell’avversario.

Stockton vide l’apertura della linea di passaggio e lo servì, come aveva fatto migliaia di volte tra allenamenti e partite. Bastava che Karl ricevesse, facesse perno sulla spalla destra e lasciasse partire il tiro in allontanamento. L’aveva fatto migliaia di volte e Stockton già sapeva, leggendo il corpo del compagno, che quella era la sua intenzione.

Purtroppo non era stato l’unico a leggere le intenzioni del suo compagno. Qualcuno le aveva lette più ancora più istintivamente.

Nel momento stesso in cui aveva lasciato partire il passaggio Stockton aveva visto il movimento alle spalle di Karl. Provò ad avvertire il compagno ma prima che riuscisse ad articolare qualcosa di intellegibile Michael Jordan aveva già schiaffeggiato il pallone via dalle mani di Karl Malone.

Tre secondi dopo era nell’ala di destra della metà campo di Utah. Stockton, nell’angolo opposto, credeva di vivere un dejavù: era l’esatta situazione di gara 1 dell’anno scorso.

Osservò i volti dei giocatori che aveva vicino.

Pippen era sofferente. Karl era in stato confusionale, e gravitava verso Jordan pronto ad andare in aiuto e redimersi per la palla persa. L’uomo che marcava, Kerr, non aveva nessuna intenzione di intromettersi in quel possesso, che era tutto tra Jordan e Russell.

Stockton non poteva vedere il volto di Russell, ma vedeva quello di Jordan. Capì che la carriera del suo compagno, e per estensione anche la sua, quella di Karl, l’intera eredità di quella squadra, tutto sarebbe stato deciso in quell’istante.

Rodman tagliò per creare spazio, Russell perse un attimo a guardarlo per controllare se gli stesse portando un blocco. In quel momento Jordan attaccò verso il centro e Russell partì in ritardo. Stockton accorciò subito, lo stesso fece Malone che aveva accorciato in mezzo all’area, abbandonando Pippen sul perimetro. Ma Russell era finito in terra, Jordan era tornato indietro con un crossover.

Stockton era troppo lontano per intervenire e non poté che stare a guardare. Come tutta la città, che da tempo stava aspettando questo momento.

Stockton si accorse che lui invece non lo aveva aspettato affatto. Certo, avrebbe voluto vincere il titolo, ottenere la rivalsa per tante serie di playoff finite male, magari concludere la carriera con quella vittoria.

Mentre la palla lasciava le mani di Jordan, si rese conto che l’esito di quel tiro non avrebbe potuto cambiare davvero chi era. Chi era stato. Quello che aveva fatto.

Ricordò quando, da piccolo, assisteva ai litigi tra suo fratello Steve e suo padre su chi dei due dovesse tagliare il prato. La maggior parte delle volte era John ad offrirsi di farlo, sia perché in questo modo placava i due sia perché non gli dispiaceva. Era rilassante.

Inoltre aveva una sconfinata ammirazione per suo fratello, che quando era piccolo era più alto, più grosso e più forte di lui. Era lui il suo metro di paragone e con lui si allenava ogni giorno. E perdeva.

Adesso non era più un liceale che arrivava a stento ai 60 kg, era un uomo che per dodici anni aveva giocato nella lega più difficile al mondo, distribuendo così tanti da assist da mandare a segno, potenzialmente, un’intera cittadina. Era anche un uomo con cinque figli che guidava un minivan, portava a spasso il cane e ogni tanto faceva lavoretti in casa.

La palla si avvicinava al canestro.

Qualunque fosse stato l’esito di quel tiro, John Stockton sapeva che sarebbe stato per sempre entrambi questi uomini. Niente poteva cambiare questa cosa.

***

Il tiro entrò nel canestro, la palla rimbalzò nel selciato del vialetto con un tonfo secco.

“E Steve Stockton segna allo scadere! Ancora una volta!” gridò il ragazzino più alto e dinoccolato, saltellando di gioia.

Quello più basso e magrolino si diresse a raccogliere la palla, guardò suo fratello.

Sorrise.

“Tieni, tira ancora!”

E gliela passò.

Bellissimo articolo. Sei riuscito davvero a far capire che ti po di giocatore e che uomo fosse John Stockton

Mi ha emozionato, complimenti davvero. Giusto omaggio a uno dei giocatori più forti e sottovalutati della Lega.