illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Daniele Vecchi

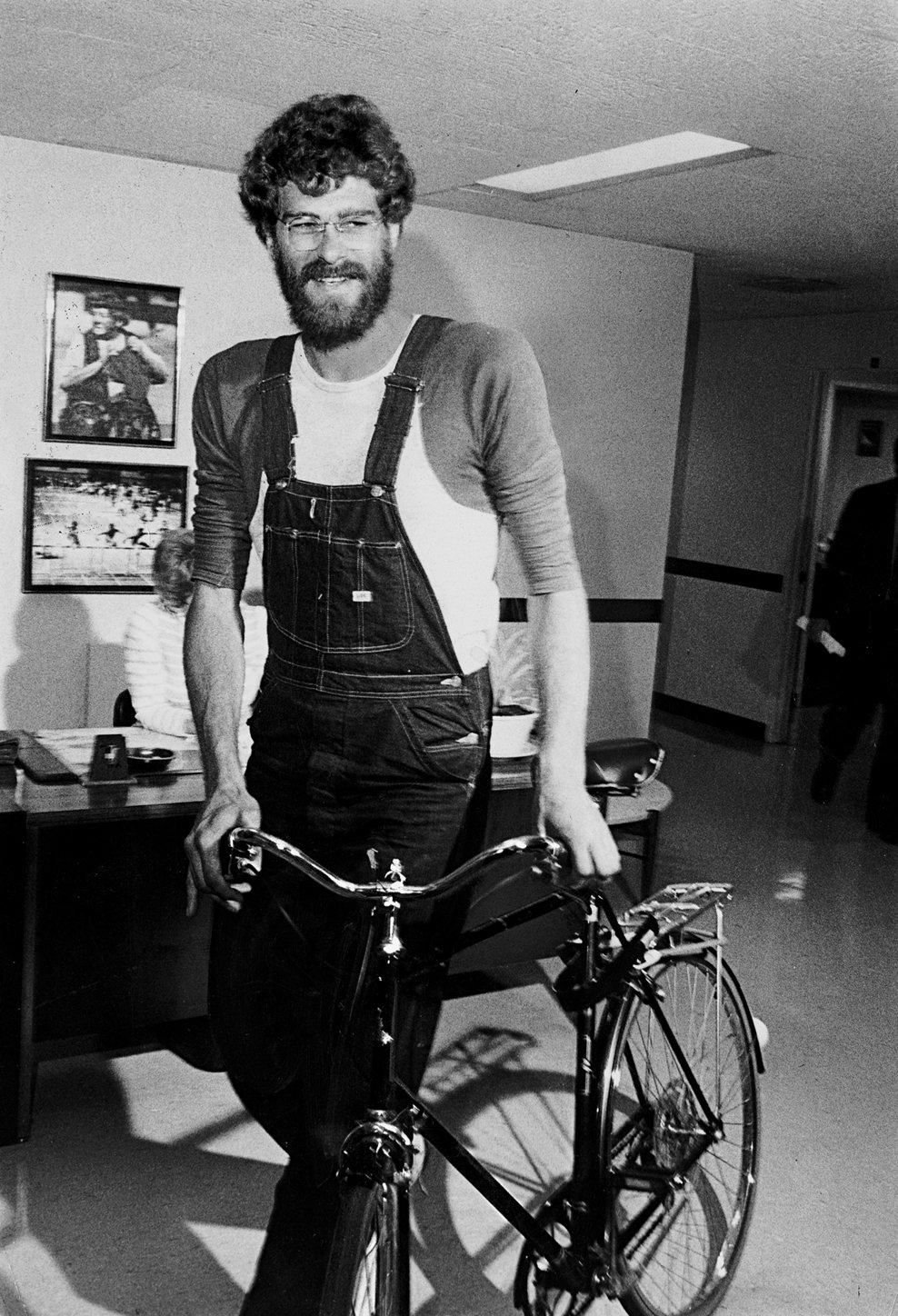

Filosofia orientale. Maestro Zen. Visione olistica delle cose. Lo sciamano. Medicine Man. Simpatizzante della sottocultura freak. Leggende metropolitane più o meno vere su abuso di acidi in gioventù e non solo. E mille altre definizioni ancora.

Solo una cosa si può dire per certo di Phil Jackson, solo una definizione calzerebbe al 100% su di lui. “Basketball Junkie” è la frase corretta, in lingua inglese.

Phil Jackson è un tossico di basket, nel senso più positivo del termine. Tutto il resto elencato in precedenza passa forzatamente e logicamente in secondo piano. Tutto parte invece da questa voglia intrinseca, innata e morbosa di eccellere nel basket, senza averne mai abbastanza, totalmente assuefatto dal verbo della perfezione nella conoscenza cestistica. Lo stiamo vedendo in queste settimane, uno dei capolavori di Phil Jackson, classe 1945 da Deer Lodge, Montana. “The Last Dance”, su Netflix, a riguardo dell’ultima stagione vincente dei Chicago Bulls di Michael Jordan, il Repeat the Three-Peat 1997/98, sta catalizzando l’attenzione di tutti gli appassionati di basket mondiali e anche dei media sportivi più profani (la fiera del qualunquismo e della inesattezza ha visto come protagonisti anche i giornali italiani), in una delle più grandi e difficili imprese mai portate a termine da una franchigia, capitanata da uno dei più forti (probabilmente il più forte) giocatori di sempre.

Cresciuto in una famiglia estremamente religiosa nel Montana rurale (suo padre era un pastore, sua madre una ministra di culto), Jackson crebbe a fianco di una riserva di Nativi Americani, venendo spesso a contatto con bambini e ragazzi provenienti della riserva, conoscendo le loro usanze e imparando moltissimo su di loro, a dispetto della cattiva luce sotto cui si metteva frequentando gli “indiani”.

Phil era totalmente affascinato dalla loro attitudine e dalla loro cultura, dalla loro simbologia e dalla loro fierezza, una specie di mondo parallelo in cui trovava stimoli per la sua mente affamata di vita al di fuori del solito contesto familiare religioso.

La diversità di quella cultura, così lontana a livello di attitudine e approccio alla vita, e allo stesso tempo così vicina a livello territoriale, portò il giovane Phil ad acuire i propri sensi, ad aprire la propria mente e ad essere ricettivo a qualsiasi tipo di stimolo culturale, formando il carattere istrionico, aperto ed anticonformista di colui che sarebbe stato l’allenatore più vincente nella storia della NBA.

Uscito dall’università di North Dakota e scelto all’NBA Draft del 1967 alla diciassettesima chiamata dai New York Knicks, Jackson fu un buon giocatore, due volte campione NBA con i Knicks nel 1970 (pur senza scendere in campo a causa di un delicato intervento alla schiena) e nel 1973.

Jackson fu una poderosa ala forte dalla grande energia e passione, ottimo rimbalzista e difensore, fu uno dei comprimari di quella grande squadra di Red Holzman con Willis Reed, Walt Frazier, Dave DeBusschere e Earl Monroe, un onesto back-up capace di entrare in una partita e lasciare il segno a livello fisico e difensivo, non un gran realizzatore (nella stagione 1972-73 terminò con una media di 8.1 punti a partita) ma un giocatore dalla grande intelligenza cestistica e dalla grande dedizione.

La sua carriera da giocatore si concluse nel 1980 ai New Jersey Nets, e come consigliatogli qualche anno prima da Red Holzman, Phil decise di intraprendere la carriera di allenatore.

E qui cominciarono ad arrivare i primi problemi.

La sua attitudine anticonformista e la sua idea di vita apertamente libertina ed estremamente vicina alla filosofia hippy, fecero di lui un personaggio scomodo, fin dagli albori della sua avventura sulle panchine.

Rapidamente negli ambienti NBA il suo nome fu sistematicamente quanto cortesemente evitato, perlomeno per ruoli importanti, proprio a causa di questa sua attitudine.

Nonostante tutto Jackson cominciò bene, fu assistente per i New Jersey Nets (a quel tempo la franchigia con la peggior nomea e reputazione della Lega) per due anni dopo il ritiro da giocatore, con ruoli minori di assistente video, poi nel 1983 venne assunto per guidare gli Albany Patroons nella CBA, con i quali vinse il Titolo nel 1984.

Nella stagione successiva Phil Jackson si trasferì in Puerto Rico, alla guida dei Piratas de Quebradillas, in una splendida avventura umana e professionale, in una terra che, a dispetto delle apparenze (Puerto Rico è da sempre una terra di baseball), ama profondamente il basket.

Per Phil la stagione sull’isola caraibica fu gavetta vera, su campi infuocati in mezzo a vere e proprie battaglie, in un’esperienza che comunque ne formò ulteriormente il carattere e la leadership.

🏀🇵🇷 #TheLastDance

— BSN Puerto Rico (En Casa) (@bsnpr) April 27, 2020

Conosciuto e rispettato dal nuovo GM dei Bulls Jerry Krause, nel 1985 Jackson ottenne la possibilità di avere un colloquio per assistente con il nuovo coach dei Bulls Stan Albeck.

Le parole di Krause a riguardo di quel colloquio furono eloquenti:

“Volevo assolutamente portare Phil da noi, ma all’incontro con Albeck arrivò vestito malissimo. E fu un problema, perché Stan era un conservatore, mentre Phil era tutto fuorchè un conservatore. Il colloquio andò malissimo, e Jackson non ottenne quel posto”.

Quindi Jackson se ne tornò in Puerto Rico ancora per un altro paio di anni con i Gallitos de Isabela, assieme al suo fido assistente e grande amico Charles Rosen, con il quale nel 2001 scrisse il libro More Than a Game.

Da notare che Rosen, negli anni di Jackson ai Bulls, fu più di una volta proposto dall’amico Phil per un ruolo di assistente ma, parole di Rosen, “Jerry Krause mi vedeva come una specie di fantasma di Woodstock”, facendo riferimento alla attitudine hippy (molto più di Jackson) di Rosen, e non venne ovviamente mai assunto.

Due anni dopo il primo tentativo con Albeck, Krause tornò alla carica, stavolta con Doug Collins, e propose ancora Jackson come assistente, consigliandogli però come vestirsi e come comportarsi.

Jackson quella volta ottenne il posto, divenne un assistente di Collins ai Bulls, e nello staff incontrò colui che istantaneamente divenne il suo mentore, ovvero Tex Winter da Kansas State, il mago dell’attacco a Triangolo, una tipologia di attacco che già negli anni sessanta faceva proseliti tra gli allenatori più arditi e di mente aperta.

Krause era un accanito sostenitore di Winter, lo seguiva da anni, ed era convinto (a ragione) che fosse un genio dell’attacco. Una delle tante geniali intuizioni di Jerry Krause fu quella di individuare in Jackson il suo naturale successore, colui che poteva portare avanti la sua filosofia. Si può dire che a quel tempo Krause avesse già in testa il progetto di portare Jackson alla guida della squadra seguendo i dettami dell’Attacco a Triangolo.

Ma Phil Jackson sapeva che non sarebbe stato facile, e guardando indietro a quei giorni, disse:

“Tex Winter era un luminare del gioco, lui professava il gioco di squadra, la circolazione di palla e le soluzioni di tiro molteplici, Doug Collins invece la pensava diversamente. I suoi schemi erano tutti finalizzati a liberare Jordan per il tiro, senza soluzione di continuità, e spesso lui e Winter avevano degli scontri”.

Ovviamente l’ultima parola spettava a Collins, e Winter alla fine non poteva fare altro che assecondare le decisioni dell’head coach.

A causa di questi scontri Winter venne addirittura allontanato dalla panchina durante le partite, per impedirgli di aver da ridire sulle decisioni di Collins nelle chiamate dei giochi offensivi.

Passarono due stagioni, e per quanto Jordan fosse un giocatore devastante, chiaramente il migliore della Lega, i Bulls non riuscivano a decollare.

Battuti per due volte ai Playoff nel 1988 e nel 1989 dai Detroit Pistons, battuti sempre con lo stesso clichet, ovvero picchiare Jordan e neutralizzarlo, nella massima espressione delle famigerate “Jordan Rules”.

E così i Bad Boys fecero.

Forse Jerry Krause non aspettava altro, ma probabilmente a causa di tutto ciò nella off season 1989 Doug Collins fu sostituito da Phil Jackson alla guida dei Bulls, un Jackson già abbondantemente entrato mani e piedi nel mondo dell’Attacco a Triangolo professato da Tex Winter.

Krause era contento, il proprietario Jerry Reinsdorf era contento, Jackson e Winter erano contenti, l’unico che non era contento era proprio Michael Jordan.

“Quando arrivò Phil, non ero per niente felice. In pratica lui voleva togliermi la palla dalle mani, quando Doug invece me la faceva sempre arrivare. Fu Tex Winter a mettergli intesta l’idea di un attacco che, secondo lui, ci avrebbe fatto superare l’idea di gioco individuale. Secondo lui tutti devono ricevere palla, ma io non volevo che fosse Bill Cartwright a prendersi l’ultimo tiro allo scadere! Non esiste un attacco con pari opportunità, sono tutte stronzate”.

Nonostante le prediche di Winter e Jackson, Jordan continuava a fare di testa sua, prendendosi sempre tutti i tiri possibili, accumulando valanghe di punti e canestri, e spesso portando i Bulls alla vittoria, tra le rimostranze degli allenatori.

Ma qui avvenne il miracolo.

Qui vi fu la svolta della carriera di Phil Jackson, che si trasformò da buon allenatore NBA a uno dei più grandi di sempre. Riuscì a fare capire a Michael Jordan che per vincere bisognava avere fiducia nei propri compagni, formarli, costruirli e migliorarli al massimo, per creare più opportunità possibili in attacco per andare a segno.

Michael doveva cominciare a fidarsi degli altri, e a credere nel potenziale dell’attacco a Triangolo.

E così fece.

Assieme a Jackson aiutò i suoi compagni di squadra a salire di livello, stimolandoli anche brutalmente in allenamento e in partita, ma facendoli salire continuamente ed esponenzialmente migliorare.

Così accadde che Scottie Pippen divenne una superstar di prima grandezza, che giocatori come Horace Grant, John Paxon e B.J. Armstrong prima, e Toni Kukoc, Steve Kerr, Ron Harper e Dennis Rodman poi, divennero anche terminali offensivi a cui bisognava rendere merito, togliendo dalle spalle di Jordan molte responsabilità realizzative.

Fu un miracolo.

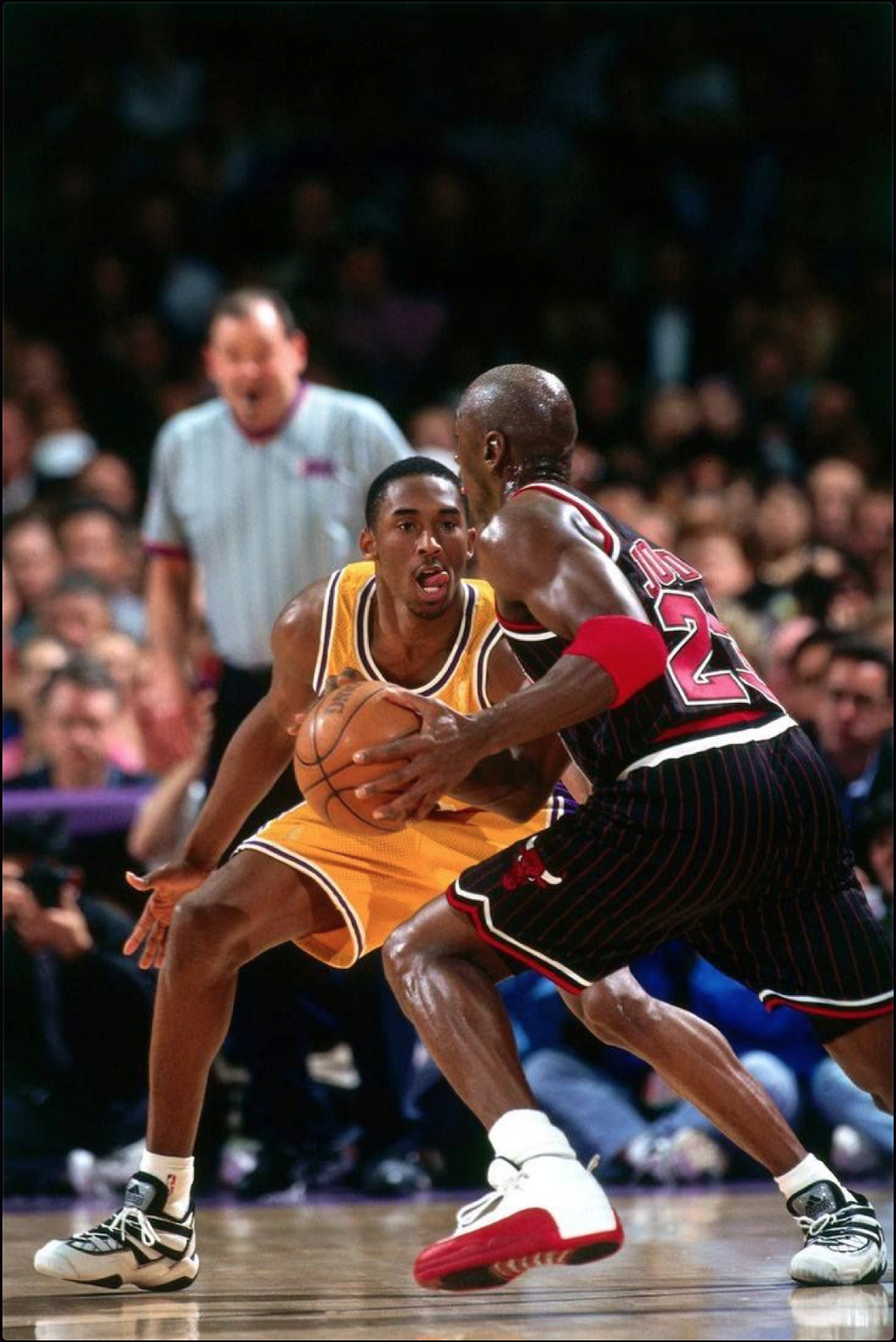

E così Jackson fece anche, un decennio più tardi, con un altro tra i più grandi, Kobe Bryant.

Anche lui credette nell’attacco a triangolo, e credette nei propri compagni di squadra, in quello che, in gergo si chiama “turning point”, ovvero il momento cruciale di una partita, di una stagione o di una carriera in cui le cose prendono la piega voluta, e diventano leggenda.

Anche Kobe infatti cominciò a fidarsi dei compagni (nonostante i continui screzi con Shaquille O’Neal), e accadde che Rick Fox, Derek Fisher, Ron Harper (ancora lui!), Robert Horry prima, e Pau Gasol, Andrew Bynum, Metta World Peace poi furono completamente coinvolti nell’attacco a Triangolo, facendo grandi ancora una volta i Los Angeles Lakers di due differenti generazioni.

I risultati di questa fiducia che due tra i più grandi giocatori della storia del gioco hanno giustamente concesso a Jackson sono eloquenti, come tutti sappiamo.

Sei Titoli vinti da Michael Jordan,

Cinque Titoli vinti da Kobe Bryant.

Tutti vinti con Phil Jackson, tutti vinti GRAZIE a Phil Jackson.

Sono stati molti i giocatori che hanno avuto un rapporto speciale con Phil Jackson.

Una delle chiavi del secondo Three-Peat dei Bulls fu ovviamente l’arrivo di Dennis Rodman, colui che doveva fare il gioco sporco, che doveva avere abbastanza intelligenza cestistica per capire il Triangolo, e che soprattutto doveva fare da security a Jordan e Pippen.

Ovviamente Rodman aveva una pessima nomea, arrivando da San Antonio avendo creato non pochi problemi a Bob Hill e David Robinson ed essendo un odiato ex Bad Boy Pistons, ma nonostante lo scetticismo di Jerry Krause, Jackson credette in lui, assieme a Jordan e Pippen, ed ebbero ragione.

Rodman e Jackson si scoprirono legati dalla passione per i Nativi Americani, e uno dei racconti di Jackson su The Worm descrive perfettamente la sua filosofia e la loro sintonia:

“Una volta io e Dennis ci incontrammo nella sala riunioni. Io lì tenevo molti oggetti dei Nativi, un ciondolo con un artiglio di orso, un guscio di tartaruga di una riserva indiana, e altre cose del genere. Dennis guardò tutti quegli oggetti e disse ‘hey, io ho questo ciondolo dei Ponca in Oklahoma, sono un esperto’. Io dissi ‘Dennis, nella loro tradizione tu sei un Heyoka, una persona che cammina all’indietro, sei diverso dagli altri. Tu nella nostra tribù sei il nostro Heyoka’”.

La stima e il rispetto erano reciproci, Rodman ha più volte dichiarato che Phil Jackson era ed è un suo grande amico, una fonte di ispirazione sia come coach sia come uomo.

Tutti, da Michael Jordan a Kobe Bryant, da Scottie Pippen a Shaquille O’Neal, passando attraverso Dennis Rodman, Robert Horry, Ron Harper e Pau Gasol, tutti all’unisono hanno reiteratamente definito Jackson come il più grande, colui che è riuscito a portare Bulls e Lakers fino in fondo svariate volte, colui che con la sua preparazione, la sua attitudine, il suo maniacale perfezionismo e la sua sfacciata genuinità, ha fatto brillare delle dinastie, dei gruppi, degli spogliatoi, imbottiti di superstar, certo, ma sempre a rischio implosione, riuscendo sempre e comunque a mantenere equilibrio in tutte le situazioni.

Parole sante scolpite nella pietra sono quelle di un suo ex giocatore e oggi uno dei coach più vincenti della NBA di oggi, Steve Kerr, forse l’unico che è riuscito a fare propri gli insegnamenti di gestione del gruppo di Jackson, a trasportarli su una squadra e a renderla vincente:

“Non ho mai conosciuto un coach così speciale, genuino e spontaneo, capace di creare e di mantenere un gruppo unito. Credo che la gente abbia sempre sottovalutato il talento di Phil come allenatore. Era un vero e proprio leader dello spogliatoio, a prescindere dalla grandezza di Michael Jordan. Credo che nessuno avrebbe mai avuto la forza di mantenere unito e armonioso quel gruppo, e di riuscire a portarlo avanti fino alla vittoria come fece lui”.

Concentrazione e spirito di squadra, sono sempre stati due aspetti fondamentali dell’approccio di Jackson.

Ovviamente, a detta di tutti, la filosofia Zen e le sessioni di meditazione sia per i Bulls sia per i Lakers sono un dato di fatto, nella gestione delle stagioni di Phil Jackson. Soprattutto prima di partite importanti Jackson voleva avere i propri giocatori rilassati al massimo, con la mente calma e sgombera, in totale relax in relazione al caos interno ed esterno che stavano vivendo durante le vigilie delle gare importanti.

E a quanto pare questa usanza funzionava. E alla grande.

Un altro dei punti fermi della attitudine di Jackson in panchina era che i giocatori si prendessero le proprie responsabilità sul campo, lasciando che trovassero il proprio equilibrio da soli, sperimentando anche l’abbandono (altro concetto fondamentale nella filosofia Zen).

Difficilmente infatti capitava che Phil interrompesse la partita per invertire un trend negativo, magari sbraitando verso i colpevoli sul campo.

“Non credo che chiamare un time-out in un momento problematico di una partita serva a dare una spinta in più ai giocatori. Credo molto in loro, e credo nella loro capacità di risolvere i problemi, loro e della squadra, da soli, con la loro intelligenza, sul campo”

dichiarò una volta Jackson ai tempi dei Bulls

In tutti gli sport ci sono alcune statistiche che non sono perfettamente calzanti ai fatti che loro stesse raccontano, ma forse esiste una categoria che più di tutte non rende merito alla realtà degli accadimenti, nello specifico caso della NBA.

E’ la assegnazione del Coach of the Year, istituito nella stagione 1962-63.

Pat Riley, Don Nelson e Gregg Popovich l’hanno vinto tre volte, Gene Shue, Cotton Fitzsimmons, Mike D’Antoni, Bill Fitch, Hubie Brown l’hanno vinto due volte. Molti altri, dal 1963, l’hanno vinto una volta sola, ad esempio Mike Fratello, Don Chaney, Dick Motta, Erik Spoelstra, Del Harris, Doc Rivers, Mike Dunleavy, Dolph Schayes, Doug Moe, Mike Brown, Larry Bird, Byron Scott, Red Auerbach e Phil Jackson.

Questi due ultimi nomi paiono stridere enormemente.

Com’è possibile, che i due coach più vincenti della storia della NBA abbiano vinto solo una volta il Titolo di Coach of the Year?

Ma se per Auerbach vale la regola che l’award per il coach è stato istituito solo nel 1962, e lui ha abbandonato la guida dei Celtics nel 1966, per Jackson, questo sembra essere una beffa.

Per i meri numeri, Phil Jackson ha portato al Titolo NBA la sua squadra 11 volte, 6 volte i Chicago Bulls e 5 volte i Los Angeles Lakers, altre due volte ha portato in finale i Lakers nel 2004 e nel 2008, ma la cosa che più salta all’occhio è che due dei giocatori che più hanno lasciato il segno nel gioco, ovvero Michael Jordan e Kobe Bryant, non hanno MAI vinto un Titolo NBA senza Phil Jackson.

Abbiamo già parlato alcune volte dello stereotipo del Coach Zen, della sua capacità mistica di entrare nella mente dei grandi campioni e di farli rendere al massimo.

Tutto ciò è vero, ma fino ad un certo punto.

A detta di tutti i giocatori che hanno giocato per lui, Jackson era sì un grande motivatore, uno che teneva unito lo spogliatoio e che riusciva a toccare le corde giuste delle superstar, ma allo stesso tempo Phil era un maniaco del gioco e della esecuzione, e in questo status perenne di maniacalità, avendo sposato le sue stesse idee, due giocatori altrettanto maniaci del gioco e della esecuzione come Michael Jordan e Kobe Bryant si ritrovavano ad essere ulteriormente motivati, se mai ce ne fosse stato bisogno.

Ai tempi dei Lakers Kobe Bryant fu definito come il Guerriero Samurai e Phil Jackson come il vecchio saggio del villaggio, che dettava tutte le giuste direttive al giovane guerriero, dotato fisicamente, mentalmente e tecnicamente.

E probabilmente mai altro paragone calzò a pennello per definire i due.

E lo stesso ovviamente accadde anche con Michael Jordan a Chicago, visto che MJ ha sempre categoricamente dichiarato che avrebbe giocato sempre e solo per coach Phil Jackson, perlomeno fino al 1998.

Phil Jackson ha inoltre attaccato a Kobe Bryant la “malattia” delle sedute video. Bryant infatti cominciò a capire veramente l’importanza dello studio dei filmati solo con l’arrivo di Jackson in gialloviola, diventandone totalmente assuefatto. I due facevano sedute fiume davanti ai video delle partite, discutendo sulla qualità delle esecuzioni, su come migliorarle, su come adottare nuove soluzioni e su come individuare le criticità, sia offensive sia difensive, traendo sempre spunto per nuove soluzioni dal dialogo e dalla comunicazione di fronte ad una clip video.

La maniacalità dell’esecuzione e la conseguente buona riuscita in attacco portava giocoforza, secondo la interpretazione di Jackson, ad una maggiore attenzione difensiva e ad una ulteriore buona esecuzione difensiva.

La leggenda che Phil Jackson era uno che trascurava la difesa in favore dell’Attacco a Triangolo, lascia il tempo che trova. Jackson ha sempre circondato le proprie superstar di grandi difensori, con la prerogativa ovviamente della intelligenza cestistica e anche della duttilità offensiva. Dennis Rodman era un grandissimo difensore e forse il miglior rimbalzista della storia NBA, ma in attacco aveva mani educate, era un ottimo passatore e non sbagliava mai nulla nel triangolo. Horace Grant era un mastino difensivo e una guardia del corpo per Jordan, ma in attacco poteva dare un solido contributo di punti, per non parlare delle buone doti difensive delle stesse superstars, come Kobe Bryant, addirittura straordinarie per Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaquille O’Neal.

Si è capito, negli anni e nei decenni, che Phil Jackson non era affatto un personaggio agevole da maneggiare e da presentare come icona, per la NBA. La sua presenza, il suo bagaglio tecnico e umano, il suo carisma e la sua determinazione hanno spesso causato scontri all’interno dei club in cui ha allenato.

Il più duro fu quello con il GM dei Bulls Jerry Krause nell’estate del 1997.

Nell’idea di Krause vi era la intuizione (poi rivelatasi errata) di un nuovo corso vincente con il coach di Iowa State Tim Floyd (soprannominato Pink Floyd da Rodman), che ammaliò Krause con la sua filosofia di gioco. Il GM era convinto di rifondare la squadra già dopo il Titolo del 1997, avendo anche a che fare con la “grana” contrattuale di Scottie Pippen e con la volontà di Jordan di giocare solo ed esclusivamente per Jackson, quindi la decisione di non andare avanti con Phil anche per la stagione successiva si rivelò rischiosa, e Krause acconsentì stizzito ad un ultimo anno di Jackson, The Last Dance appunto. Krause si sentiva defraudato dei propri meriti e troppo poco riconosciuto dai media e dall’ambiente in generale per aver costruito lui quei Bulls così vincenti (ed era vero, era merito suo), e cercava un modo di riaffermare il proprio genio ricominciando tutto daccapo senza quelle presenze ingombranti (e così vincenti) che avevano caratterizzato i Bulls negli ultimi otto anni. Quindi dall’inizio della stagione 1997/98 Krause e Jackson non ebbero più alcun tipo di rapporto, una brutta fine di un connubio professionale e di una rispettosa amicizia tra due grandi ed intraprendenti persone di basket.

Peccato.

Come detto, Jackson non era amatissimo dai vertici NBA.

I trascorsi da Figlio dei Fiori, i cinque anni in cui Jackson cercava invano un ingaggio come scout o assistant coach negli anni 80, trovando solo rifiuti e porte chiuse a causa della nomea di simpatizzante pacifista e contestatore della politica americana, la naturale propensione alla contraddizione sugli stereotipi sociali, la allergia per gli appuntamenti ufficiali ed istituzionali, la informalità della sua attitudine e molte altre piccole cose (non ultima la già citata diatriba con i Bulls e Jerry Krause) fecero di lui un personaggio non esattamente gradito ai piani alti della Olympic Tower.

Nel 2000 durante alcune partite Jackson indossò spillette in supporto a Bill Bradley, candidato democratico per le Presidenziali 2000 (suo amico ed ex compagno di squadra ai Knicks), spillette che crearono molto imbarazzo alla NBA, che fu costretta ad imporgli di non indossarle dopo svariate lamentele (e nemmeno troppo velate minacce) da parte dei candidati repubblicani.

Essere scomodi e non completamente ben voluti dai piani alti NBA è ovviamente una drastica o totale riduzione di visibilità e di possibilità di riproporre la propria figura pubblicamente, quindi capita spesso di vedere come ospiti d’onore, portavoce, ambasciatori a vari camp o clinic o avvenimenti mondiali griffati NBA, dei coaches che ben poco hanno fatto per lasciare il segno nella storia NBA.

Fu comunque una scelta di Phil, alla fine, quella di rimanere sé stesso, potendoselo permettere.

Poi venne il disastro dei New York Knicks. I drammatici 39 mesi di Phil Jackson al suo ritorno nella Big Apple come President of Basketball Operations.

Jackson era un grande allenatore, ma per essere un Executive di successo non è bastato. Probabilmente sono mancate le motivazioni, sono mancati gli uomini giusti e la realtà da ricostruire era troppo complicata persino per una mente aperta come lui. O molto più probabilmente non era in grado di riuscirci.

Peraltro con il senno di poi, la totale ricostruzione fu una filosofia sbagliata fin dall’inizio, infatti i Knicks quando arrivò Jackson non erano così da buttare, con il tanto bistrattato coach Mike Woodson (licenziato da Jackson dopo un mese dal suo arrivo a capo delle operazioni), che l’anno prima aveva portato i Knicks ad una stagione da 54 vittorie (l’unica stagione da più di 50 vittorie nella decade per New York), chiudendo al secondo posto nella Eastern Conference.

Dal licenziamento di Woodson in poi, quindi fin dall’inizio, per Jackson fu una scelta sbagliata dietro l’altra, ed ancora oggi i Knicks ne stanno pagando le conseguenze.

Il tira e molla con Carmelo Anthony, le cessioni di Tyson Chandler e Raymond Felton prima e di J.R. Smith e Iman Shumpert poi, lo scellerato contratto a Joakim Noah, le scelte al Draft molto spesso sbagliate, i pessimi rapporti con Kristaps Porzingis e l’intenzione di cederlo, gli allenatori non pronti a quel livello che si sono alternati alla guida della squadra, la ossessiva ricerca di qualcuno che capisse e avvallasse l’attacco a Triangolo, il basso sarcasmo espresso nel 2015 su Twitter sul tipo di gioco dei Golden State Warriors, peraltro con tempistiche discutibili visto che poco dopo i Warriors si laurearono campioni NBA dopo 40 anni, insomma, come ha titolato The Ringer nel 2017, “A Horrifying Timeline of Everything Phil Jackson Did in 39 Months With the Knicks”, ripercorrendo la cronologia di tutte le date salienti del suo deficitario periodo a New York.

Phil Jackson comunque, per quello che ha fatto, rimane l’allenatore più vincente della storia NBA.

11 Titoli NBA vinti in 22 anni di NBA.

Da giocatore è stato un onesto ed efficace comprimario, da executive è stato un disastro.

Nel mezzo, è stato leggenda.

Leggenda vera.

Il fallimento come presidente non inficia e non cancella minimamente i risultati che ha ottenuto da allenatore.

Il suo vero ruolo, il suo vero elemento, la sua vera essenza, stanno tutti nel condurre una squadra dal campo, in palestra, nelle sessioni video, nei viaggi, nello spogliatoio, negli hotel, nella vita.

Gestire, motivare, seguire, bacchettare, indirizzare, maneggiare, stimolare e soppesare i talenti e le personalità di ogni suo singolo giocatore con una destrezza e una lucidità inarrivabili, il tutto condito dall’assolutamente non trascurabile bagaglio tecnico che si portava appresso, dalla maniacalità dell’esecuzione del Triangolo alla ossessione per le sedute video, fino ad arrivare alla infinita pazienza che aveva nel venire incontro a tutte le esigenze dei suoi giocatori e a contenere le lune storte di tutte le sue superstar.

Filosofia Zen, influenza culturale dei Nativi Americani, anticonformismo, meditazione, ricerca dell’equilibrio, armonia di gruppo, ma soprattutto smisurato amore per il gioco e per la perfetta esecuzione degli schemi, il più classico esempio di Basketball Junkie, il più vincente e preparato dei Basketball Junkies, Phil Jackson.