“Con lui abbiamo iniziato a fare le cose per bene.

Quando è arrivato con il suo modo di giocare abbiamo ripreso a vincere titoli.

A tornare dove il Real merita di stare.

Penso che il suo stile di gioco sia quello che mi calza meglio, a me come al Real Madrid.

Uno stile più gioioso e dinamico, più veloce e spettacolare.

È anche per questo che la gente si sente più legata al basket qui a Madrid in questi ultimi anni”

Sergio Llull su Pablo Laso

14 su 28.

Piccolo quiz: di cosa si tratta?

- a) la media stagionale da 2 in Acb di Santiago Yusta

- b) i titoli individuali vinti da Luka Doncic nell’ultimo anno su quelli a disposizione

- c) il numero di trofei vinti su quelli a disposizione da Pablo Laso da quando è sulla panchina del Real

…

Ci credereste? La risposta c) è quella giusta.

Dall’estate 2011, quando una chiamata dell’ex compagno di squadra Alberto Herreros lo porta sulla panca delle merengues, al momento di scrivere, con il Real ancora in pienissima corsa per ritoccare verso l’alto quel 50% tondo tondo, Pablo Laso si è messo in tasca la metà delle competizioni cui il Real ha partecipato. Una media di due trofei a stagione (e se aggiungiamo le finali siamo a 19 su 28):

5 Coppe del Re

3 Liga Acb

3 Supercoppe di Spagna

2 Euroleghe

1 Coppa Intercontinentale

Un palmares che potrebbe invidiare qualsiasi allenatore d’Europa che non si chiami Zeljko Obradovic.

Già, Obradovic. Sempre lui, tutti suoi figliocci. Perché se è vero che papà Pepe del Madrid fu membro di spicco dei blancos a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, fu il santone serbo a volerlo al Real come giocatore nel 1995. Un sogno per un madridista nato a Vitoria nel soggiorno di Pepe come giocatore in terra basca ma coi blancos sempre nel cuore. Solo due anni insieme, quanto basta per farne un suo pretoriano. Il biennio, però, portò nella bacheca del Real solo l’Eurocup 1997, quella vinta nella finale di Nicosia contro la Mash Verona. Della quale Laso conserva un ricordo molto particolare. «E’ difficile dire una sola cosa che ho appreso da Obradovic in vent’anni dacché lo conosco– ha ricordato Laso nella conferenza stampa di presentazione dell’ultima sfida tra i due, la finale di Eurolega tra Real e Fenerbahce – ed è stato un peccato non poter stare insieme per più tempo, avremmo potuto costruire una grande squadra. Ma ricorderò sempre quella Eurocup, quando mi cambiò a 2’ dalla fine sul +11 per noi. Lo avrei ammazzato. Non mi piacque, però mi dissi: è fatta, è finita. E infatti vincemmo».

Nel Laso giocatore c’era molto del Laso allenatore: il suo playmaking era sicuro ma volto a far correre la squadra, a mettere in ritmo i suoi compagni cercando il passaggio in più. Glielo riconosce persino un allenatore che un anno e mezzo dopo quella Eurocup prima lo prese e poi lo tagliò: Cesare Pancotto. Sì perché non molti ricordano che Pablo Laso, nella prima parte della stagione 1998/1999, doveva essere il regista di quella Trieste che, dopo la fuga di Stefanel, cercava di ritrovare la Serie A.

«Pablo era una persona di grandissimo spessore umano, di grandissima disponibilità e generosità, un uomo di grandi valori – lo ricorda il coach marchigiano, all’epoca sulla panca – lo prendemmo da Caceres, lo conoscevamo per la grande carriera che aveva avuto tra Baskonia e Real. Fu una stagione strana, iniziata alla grande con la nuova proprietà americana che a febbraio scomparve e noi che comunque tirammo dritti verso la promozione in A. A Pablo chiedevamo leadership e ritmo, e questi non ce li ha fatti mai mancare. Purtroppo non siamo riusciti a trovare la quadratura per fargli esprimere tutto il suo potenziale. Era un play d’ordine, ma con lo stile tipico degli spagnoli: molto estroso, amante del gioco in campo aperto, vedeva sempre il passaggio un giro prima degli altri. Mi resta l’orgoglio di averlo scelto, ma mi merito una bacchetta sulle mani per non essere riuscito a valorizzarlo. La sinergia è fondamentale all’interno di una squadra: probabilmente Jovanovic, colui che prendemmo al suo posto, era meno forte di lui, ma evidentemente più funzionale alla nostra ssquadra».

Doveva sostituire Ivo Maric per far fare il salto di qualità ai biancorossi dopo la finale persa contro Gorizia l’anno prima, ma a Laso la manovra non riuscì: 4,1 punti col 25% da 3 e 1,9 assist di media non erano cifre che potevano soddisfare l’esigente pubblico giuliano, che, narra la leggenda, addirittura nelle ultime partite biancorosse dell’attuale coach madridista arrivò ad intonare il coro “Ivo, Ivo”. L’avventura italiana di Laso finì a febbraio con il taglio, la Lineltex prelevò da Milano al suo posto il giovane slavo Srdan Jovanovic e con lui e Aniello Laezza a dividersi la cabina di regia la rincorsa alla Serie A finì in gloria.

«Fu comunque una bella esperienza imparare un tipo di basket diverso da quello cui ero abituato– dice oggi Laso, per il quale quella triestina resta l’unica parentesi lavorativa lontano dalla Spagna – avrei voluto giocare meglio in quella stagione. Ma conservo un ricordo positivo anche perché a Trieste è nato mio figlio». Aneddoto che Pancotto stesso ricorda molto bene. «Un giorno si presentò nel mio ufficio e mi disse: “coach, mia moglie è imbarazzata”. Io gli risposi che non c’erano problemi, pensavo volesse intendere che sua moglie aveva qualche problema di stomaco e quindi lo avremmo risolto senza problemi. Solo dopo un po’ ho capito che “embarazada” in spagnolo significava “incinta”!».

All’epoca era difficile pensare ad un suo futuro così radioso come coach, anche se col senno di più le stimmate c’erano già, secondo Pancotto. «Ovviamente non sono discorsi che facevamo all’epoca, ma riguardandolo oggi si capisce che l’evoluzione in allenatore sia stata la naturale conseguenza di ciò che era in mezzo al campo. Quell’empatia e quella conoscenza del gioco che aveva allora le vedo nel Laso allenatore. È decisamente arrivato nell’Olimpo dei grandissimi della nostra professione».

Come quanto era sul parquet, Laso ha corso veloce nella scala che porta all’Olimpo. Quella di Herreros fu una bella scommessa: mettere sulla panchina di una squadra dove la pressione aveva schiacciato persino Ettore Messina un allenatore che come miglior risultato in carriera aveva un 12° posto in ACB sulla panchina del Gipuzkoa San Sebastian. «Fui convinto sin da subito di poter fare bene– ha confessato il coach dei blancos in una bella intervista a El Pais di qualche mese fa –io avevo tante idee e il Madrid tanti buoni giocatori. Venivano da una stagione dura ma ero convinto di poter portare cose positive per crescere tutti quanti insieme. E conoscevo l’ambiente da quando l’avevo vissuto come giocatore. Non fu un “dove vado” ma un tornare in un luogo che già era stato mio».

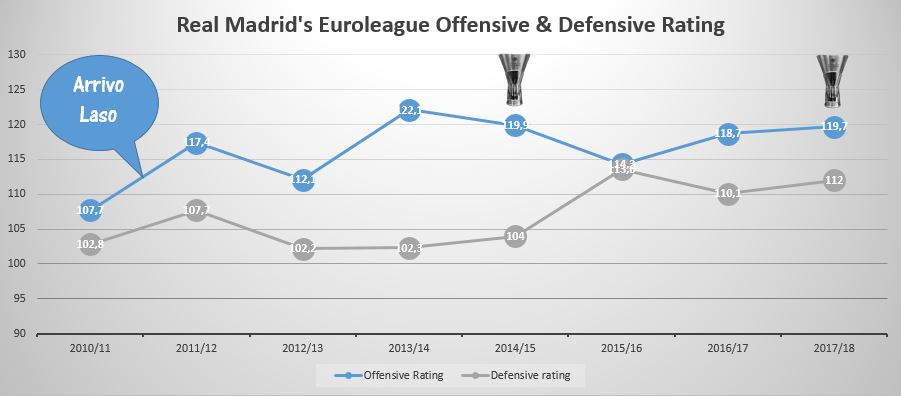

Per il Real tutto fu una mezza rivoluzione copernicana: si passava dal basket a ritmi controllati e difesa asfissiante del biennio Messina, che non aveva dato alcun frutto, al basket frizzante predicato da Laso. Il basket che prediligeva da giocatore, il basket che ha plasmato per la sua squadra, la quale però ci mette un po’ ad assimilare il nuovo verbo che si predica al Palacio de Deportes. La squadra, infatti, bene o male conserva la sua struttura: Llull, Reyes, Mirotic, Rodriguez, Suarez, Velickovic, Tomic. L’innesto di peso si chiama Jaycee Carroll ma la stagione è particolare perché la società decide di rischiare forte inserendo Serge Ibaka e Rudy Fernandez sapendo bene che in caso il lockout NBA finisca i due sarebbero tornati in America. Va esattamente come da previsione e così il Real, pur facendo in tempo a portare a casa la Coppa del Re dopo 19 anni, si ferma anzitempo sia in Eurolega che in ACB, alimentando i dubbi degli scettici per una squadra che, da un anno all’altro, è passata dall’essere 23° per pace (67,3, solo l’Efes faceva peggio nel 2010/2011 in Eurolega) e 14° per punti segnati (73,3 di media) all’essere ampiamente miglior attacco (85,9 punti a gara, il Cska resta due punti e mezzo indietro) ed una delle squadre che gioca a ritmi più forsennati in Europa (pace a 73,2, meglio fanno solo le “piccole” Malaga, KK Zagabria e Charleroi). A fare deficit alla squadra è però ancora l’equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

La sfida che Laso lancia al Real è però prima di tutto culturale: costruire un’identità nella quale si riconoscano la squadra, lo staff e i tifosi, scegliendo volta per volta pezzi che siano funzionali al progetto generale cercando di non farsi travolgere dall’emotività della logica vittoria-sconfitta.

«Quando perdi sembra che tutto vada male, mentre quando vinci che tutto sia perfetto– aggiunge Laso – sono fortunato a lavorare con gente che guarda sempre avanti. Dobbiamo pensare a come essere migliori domani e questo inizia con il lavoro che si fa coi bambini di 13 anni. Ora tutti sono incantati da Doncic, ma il lavoro per diventare il giocatore che è oggi è iniziato tanto tempo fa. In questo percorso abbiamo sofferto la partenza di giocatori chiave come il Chacho o Mirotic e se se ne andrà anche Luka a breve non potremo farci nulla. Io li vorrei qui per mille anni, ma nessuna situazione specifica ci ha fatto cambiare l’idea di come vorremmo la nostra squadra. Devi sempre saperti reinventare per trovare la fame giusta per andare avanti».

Reinventarsi per rigenerarsi. Con pazienza, Laso supera la prima stagione in panca e dalla seconda inizia a raccogliere i primi frutti. E che frutti: il ritorno di Rudy Fernandez e l’arrivo di Marcus Slaughter al posto di Ante Tomic sistemano i meccanismi e il Real si riprende il titolo di campione di Spagna dopo sei anni di astinenza, inchinandosi solo all’Olympiacos del destino in finale di Eurolega, finale alla quale si ripresenta per la prima volta dal titolo del ’96. «Abbiamo fatto una bella Eurolega e siamo un team giovane ed ambizioso. Saremo qua il prossimo anno e riproveremo a vincerla». Parola del giocatore feticcio del sistema lasiano, Sergio Llull, sulle tavole della O2 Arena di Londra.

12 mesi dopo il Real è di nuovo lì, stavolta al Mediolanum Forum di Milano. Ma non è ancora tempo per issarsi sul trono d’Europa: stavolta è il Maccabi a dire di no dopo una stagione nella quale il Real era stato a tratti abbacinante per qualità di gioco espressa. «Arrivammo a Milano con Draper infortunato e Carroll appena recuperato– rammenta Laso – mi ricordo nel finale su un tiro da sotto, Bourousis subisce il fallo, lui riesce comunque a tirare ma la palla non entra. Se avesse segnato, probabilmente avremmo vinto quella finale».

“Non è all’altezza di una panchina come il Real”

“Giocando così non può vincere”

“Ma quando lo esonerano?”

Pur avendo riportato i blancos ai massimi livelli europei, la critica non gli risparmia il non riuscire a compiere quell’ultimo step, il più difficile: prendersi l’Eurolega, riportarla a Madrid dopo un’eternità. Katsikaris, Pianigiani, i nomi impazzano dopo un’annata nella quale è sfuggita pure la Liga. Ma la società decide di continuare su quella linea dettata anni prima: nessuna rivoluzione, solo piccole modifiche per perfezionare un progetto sempre col naso puntato al futuro. Le tentazioni finiscono nel cassetto e mai scelta poteva essere più felice. La 2014/2015 è la stagione che consacra Laso ed il suo ciclo in maniera difficilmente ripetibile: il Real fa l’en-plein vincendo tutti i campionati giovanili cui partecipa (Doncic sta crescendo bene…), a livello senior fa sua la Supercoppa, la Coppa del Re, la ACB e, al terzo tentativo consecutivo e davanti al pubblico amico, finalmente anche l’Eurolega.

L’attestato di laurea per Laso. Con lode.

«L’elogio più bello che abbia mai ricevuto? Per me è che la mia squadra sia riconoscibile sempre e dovunque. Che i tifosi si identificano con noi. Per questo non dimenticherò mai l’ovazione che ci ha riservato il Palacio dopo la partita di playoff contro il Fenerbahce nel 2016[Real sconfitto in casa ed eliminato 0-3 nei quarti di Eurolega, ndr]. Fu un plus per noi. L’identità è il valore più importante, ecco perché è un requisito non negoziabile. È lo spirito che definisce una squadra».

Identità. Spirito. Squadra. Concetti che sembrano banali quando tutto va per il meglio, meno quando le cose non girano e pure la sfortuna ti si accanisce addosso. Come nella prima parte della stagione attuale, dove gli infortuni sembravano costringere il Real ad un ruolo di scheggia impazzita nel braccio di ferro tra le big d’Europa. Il quinto posto al termine della stagione regolare diceva questo, la tremenda gara 1 dei quarti contro il Panathinaikos a Oaka diceva questo.

Avete mai visto un inizio di partita del genere?

Come si cambia una serie, una stagione in 48 ore?

«C’era questo ragazzo che ha un negozio proprio vicino al nostro hotel che ci ha detto “Sembravate dei polli. Non volevate vincere o cosa?”. Semplice a dirsi, ma aveva ragione».Dal -28 di quel 17 aprile ad oggi, il Real ha vinto 13 delle sue 14 partite successive, con l’unica sconfitta arrivata nell’ultima giornata di Acb sul parquet di Gran Canaria con Laso che, visto il primo posto già in tasca, ha preferito tenere a riposo Doncic, Ayon, Campazzo, Taylor, Thompkins e Llull.

La capacità di evolversi, di adattarsi alle situazioni partendo da una forte identità, arricchendola giorno dopo giorno, anno dopo anno, con pazienza e perseveranza: questa è la forza di Pablo Laso. Questa è la sua modernità. «Se il miglior avvocato del mondo per 30 anni smette di studiare e di migliorarsi, nessuno di noi prenderebbe quell’avvocato per difendersi domani– ha spiegato Laso in un bellissimo passaggio della conferenza stampa pre finale di Eurolega contro il Fenerbahce – “Però era bravo 30 anni fa”. No, non lo prenderesti. Perché il mondo evolve e se evolve una professione come quella dell’avvocato, figuriamoci uno sport come il basket».

Dallo scintillante ma spesso evanescente run and gun del suo primo Real ad una squadra che ama sì correre ma che fa della durezza mentale, della perfetta sintonia tra i suoi interpreti e della capacità di trovare risorse e protagonisti diversi anche all’interno della stessa partita la sua forza. Un’evoluzione della specie che nella tre giorni di Belgrado ha trovato la sua sublimazione. Sia nella semifinale contro il Cska che nella finale contro il Fener Laso ha sempre ruotato tutti e 12 i giocatori a sua disposizione, garantendosi una intensità difensiva che nel suo primo Real Laso avrebbe solo potuto sognare. E trovando sì in Doncic, che tre anni faceva debuttare in prima squadra, la costante dorata, ma togliendogli di dosso quella pressione di fare pentole e coperchi (con alterne fortune) che la sua crescita esponenziale ma anche gli infortuni gli hanno messo sulle spalle nella prima parte di stagione.

La prossima sfida si chiama Vitoria-Gasteiz. La capitale della pallacanestro basca, oltre ad ospitare la prossima Final Four di Eurolega, è anche la città dove Laso è nato e cresciuto, visto che papà Pepe indossava la canotta del Baskonia quando Pablo venne al mondo. Una canotta che poi lui stesso ha indossato da giocatore tra il 1987 ed il 1995, rifiutando persino la corte di Charlotte Hornets e Sacramento Kings per onorarla fino in fondo. Vitoria l’ha lasciata solo dopo avergli consegnato da MVP la Coppa del Re, primo trofeo di prestigio a finire nella bacheca rossoblu, per accettare la sfida di diventare grande con quella del Real. Non può essere un appuntamento come un altro quello del prossimo anno: presentarsi a casa propria da campione d’Europa in carica per provare a concedere il bis. «Manca ancora più di un anno», ha glissato parlando della cosa a Belgrado. Ma scommettiamo che il cerchietto rosso sul calendario c’è già?