In principio fu San Benedetto. Scappato da Subiaco, dove l’invidia di altri sacerdoti lo perseguitava, trovò riparo in cima a Montecassino, spuntone di roccia a quota 500 metri con lo sguardo verso Roma. Leggenda vuole che il santo vi arrivò ispirato da tre corvi, guidati dalla provvidenza divina. Nel 529 salì in cima al colle, spazzò via le vestigia pagane e vi pose le basi di un modo di vivere la cristianità basato su una semplice regola: Ora et Labora, prega e lavora.

Un millennio e mezzo di splendore e distruzione, di rinascita e morte hanno segnato la vita del monastero benedettino, che ancora oggi troneggia sulla città di Cassino, 35 mila anime sulla spianata genuflessa al suo Partenone. Dubito che ad esso si sarà però inginocchiato anche Sergei Belov, uno che è nato e cresciuto quando il sovietismo era una regola di vita ferrea quanto e più del benedettismo.

Sbarcò ai piedi del Monte nell’estate del 1990. “Divino” lo chiamavano, molto più laicamente del Santo tanto caro alla cristianità per le prodezze che era in grado di fare in campo. La finale di Coppa dei Campioni vinta a Barcellona contro il Real dopo due supplementari, la rivincita su Varese dopo il rovescio del 1970 nella finale dell’anno successivo segnando 24 punti dei quali 18 nel secondo tempo stampati in faccia a Dodo Rusconi e Aldo Ossola, ma soprattutto lo straordinario oro olimpico di Monaco ’72 nella celeberrima e controversa finale URSS-USA che segnò la prima sconfitta degli americani ai Giochi Olimpici.

San Benedetto, nato a Norcia, aveva predicato il Verbo per un trentennio a Subiaco. Belov, nato nella gelida Siberia, per 22 o poco più aveva diffuso il suo di Verbo a Mosca, prima dentro il rettangolo di gioco, poi lungo la linea bianca che lo costeggia. Il regime comunista non era così permissivo verso i campioni dello sport, alfieri dell’ideologia che non potevano lasciare la patria.

Il 16 novembre 1989, però, cambia qualcosa: cade il Muro, finisce un’epoca. La breccia apre l’Occidente ai russi. È tardi, ormai, per gli Andreev e gli Tkachenko, ma non per i Marciulionis o i Sabonis, che lontano dalla Grande Madre trovano la definitiva consacrazione. Ma decide di provare il grande passo anche il Divino, che mai aveva vissuto una esperienza lontano dall’URSS. La terra promessa, per lui, si chiama Italia. Ma non quella degli ori europei di Napoli ’69 o di Torino ’79. E neanche quella della storica nemica Varese. La terra promessa è alle falde di Montecassino.

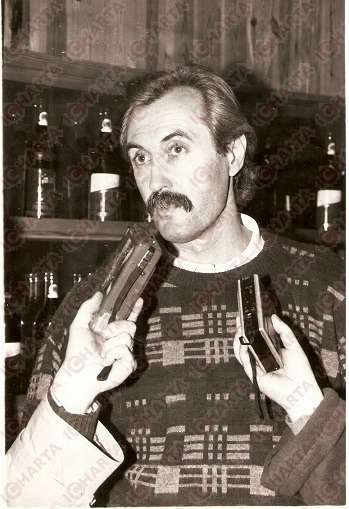

Il contatto nasce all’inizio del 1990. Romano Piccolo, deus ex machina della Caserta del basket che sta vivendo i suoi anni dorati (l’anno dopo vincerà il suo primo e attualmente unico scudetto), ha un figlio, Valerio, che vive e studia a Mosca. E in quegli anni Belov allena le giovanili del Cska. A novembre è venuto a Caserta con la squadra per il match di coppa Korac contro la Juve e Valerio l’ha seguita come interprete. Ne nasce un’amicizia sincera. Piccolo jr. si trasferisce a Mosca poco dopo per studiare la lingua, i rapporti con il santone russo si stringono e questo gli confessa il suo sogno: “Voglio venire ad allenare in Italia”.

Si scaldano i telefoni sull’asse Mosca-Caserta. Alla Juve Franco Marcelletti è inamovibile, ma ci sarebbe la Paini Napoli, che viaggia nei bassifondi della A1, che cerca un nome di spicco per la panchina. Ma c’è un problema: il Divino non ha il patentino, non può stare in panchina per le partite. Il motivo è nel regolamento: un ex giocatore, per poter allenare in serie A1, deve aver allenato, arrivando dall’ America, un college negli ultimi 5 anni o aver ricoperto almeno il ruolo di vice in una franchigia NBA; oppure, da europeo, aver vinto la Coppa dei Campioni negli ultimi 5 anni o, con la Nazionale, una medaglia alle Olimpiadi o ai Mondiali o agli Europei nello stesso periodo. Cose che Belov, con una stagione da capo allenatore e 6 nelle giovanili del Cska, non ha certo nel curriculum. Napoli, allora molla la presa e vira sul decano Mario De Sisti. La serie A lo snobba, idem la B1. Ma in B2 ci sarebbe la Foibos Cassino che, dopo una rocambolesca salvezza alla prima esperienza in B, vuole fare un passo in avanti. Il contatto c’è, i soldi bastano (biennale da 40 milioni di lire all’anno, una fortuna a fronte degli spiccioli sovietici): il 19 giugno 1990 la società annuncia l’ingaggio del Divino.

Immaginatevi, che so, Michel Platini che chiude la carriera e va ad allenare l’Akragas. In proporzione, siamo a questi livelli. Inutile dire che i riflettori finiscono tutti sulla piccola ma ambiziosa società del presidente Sergio Longo. Belov arriva in città con la moglie Lydia e il figlio Sasha, cui ha dato quel nome in onore di quel Aleksandr “Sasha” Belov che siglò il canestro che consegnò ai sovietici l’Olimpiade del ’72 e che era morto appena 26enne nel 1978 a causa di un tumore al cuore. Una morte misteriosa, che avvenne nel carcere di Leningrado dove era rinchiuso con l’accusa di contrabbando di jeans americani. Casualmente, poco dopo la richiesta di poter volare in America, dove lo attendeva la NBA. Ma questa è un’altra storia…

Una piccola città, un campionato di quarta serie, una lingua tutta da imparare. “Non m’ importa di essere in B, qui c’ è una squadra di basket e a me basta”, dice in un’intervista a Gianni Mura di Repubblica. Ma le difficoltà ci sono eccome. Dopo l’hype dei primi mesi, la squadra macina ma non come ci si aspettava davvero. La stagione 1990/1991 vede Cassino chiudere sesta, appena fuori dai playoff (cui all’epoca accedevano solo le prime 4 squadre di ogni girone) per colpa di una sconfitta all’ultima giornata contro la Porto Sant’Elpidio di coach Mimmo Sorgentone. Resta comunque il miglior risultato della storia della società, per cui la riconferma, oltre per il contratto siglato 12 mesi prima, c’è anche per la fiducia conquistata.

Nell’estate del ’91 cambia solo colui che dovrà stare al suo fianco nel ruolo di vice durante la settimana e di controfigura nelle partite della domenica. Si tratta Domenico Biello. Era stato l’allenatore che aveva pilotato alla salvezza Cassino nella stagione precedente l’arrivo del Belov. Ma non aveva accettato di restare al fianco del totem russo. “Il primo impatto con lui non fu buono e infatti me ne andai in esilio per un anno a Napoli – ricorda oggi col sorriso sulle labbra – fui richiamato nell’estate del ’91 ed accettai la sfida di affiancare Sergei. In quell’anno aveva imparato la lingua e aveva iniziato a capire come funzionava dalle nostre parti. Il nostro rapporto era fatto di lunghe conversazioni per cercare di capirsi su tutti gli aspetti del gioco, perché poi la domenica non sempre eravamo vicini per poter scambiarci indicazioni. Gli piaceva molto lavorare sul 5 contro 5 e sulle sessioni di tiro, per poi collegare il lavoro sul campo con quello in sala pesi. Ci teneva in maniera particolare. E odiava perdere, terribilmente”.

Il Belov in tuta, però, era lo stesso “animale da palestra” che era stato con canotta e pantaloncini. Ora et labora, chissà se per l’influsso benedettino. “Il suo limite era quello di non aver superato quel passato di grandissimo giocatore che aveva avuto – dice Biello – si allenava tutti i giorni con i suoi giocatori. E anche a 47-48 anni era ancora assolutamente immarcabile per tutti. Era rimasto giocatore dentro, ma con un carisma magnetico, capace di trasmettere la sua forza, talvolta ingenua, con due parole ed uno sguardo”.

Tra i quei giocatori che torturava ancora con le incredibili movenze che avevano stregato il mondo, nella stagione 1991/1992, ce n’era anche uno che un po’ di strada l’avrebbe poi fatta: Stefano Rajola. “Non avevo nemmeno vent’anni, per me era la prima esperienza lontano dalla mia Pescara – racconta il playmaker ex Teramo e Napoli, che anche oggi, che di anni ne ha 43, dice la sua eccome in serie B nella squadra della sua città – è un ricordo indelebile quello che ho di Belov, è un uomo cui devo tantissimo. Con lui ho perfezionato una cultura del lavoro che sì già avevo, ma che con lui ho davvero fatto mia. Giocava spesso con noi e di certo quando voleva fare canestro lo faceva, c’era poco da fare”.

Il Belov uomo era tutto casa e palestra. Molto schivo, a parte le cene con la società non fa vita mondana. Ma Rajola ne conserva un ricordo molto intimo. “Ci allenavamo quasi tutti i giorni e quando avevamo riposo andavo spesso in palestra con lui a fare tiro – afferma il playmaker pescarese – mi aveva quasi adottato, vedevamo le partite insieme su Rai 2 il sabato pomeriggio. Mi raccontava degli anni in cui giocava, di come guadagnare 100 dollari per lui e Tkachenko all’epoca fosse un sogno. Il lavoro che abbiamo fatto insieme mi è servito tantissimo, insieme alla cura estrema della parte fisico-atletica. Ci faceva fare pesi 2-3 volte a settimana. Una cosa che oggi sembra scontata, ma che 25 anni fa era rivoluzionaria a questi livelli”.

Anche la stagione 1991/1992 fu buona, ma la Foibos non fece passi in avanti di sorta, fermandosi ancora una volta appena fuori dai playoff, al quinto posto, in un campionato dominato da Brindisi e Battipaglia. E allora molti iniziarono a pensare che il Belov allenatore non fosse all’altezza del Belov giocatore. “In Italia è diffusa l’idea che un grandissimo campione difficilmente diventa un grandissimo allenatore – diceva Belov all’epoca – lo dicono anche in Urss. La mia teoria, invece, è che questa storia l’hanno inventata i brocchi”. “Lui avrebbe avuto bisogno ancora di qualche anno per ambientarsi a pieno – afferma Biello – ma è anche vero che la nostra cultura, all’epoca, aveva spazio solo per Dan Peterson o Boscia Tanjevic come allenatori stranieri. Verso gli altri c’era una chiusura pregiudiziale. Per lui non fu semplice, nonostante il carisma che aveva”.

Nell’estate del ’92 la società riflette molto sulla posizione di Belov. Esauritasi la sensazione del primo impatto, ora servivano i risultati per provare a dare l’assalto alla serie B1. E non tutti erano convinti che sarebbe stato possibile con il campione russo in panca. Alla fine, però, non si riuscì a concretizzare nessun’altra pista e Belov restò in sella per la terza stagione consecutiva. “A mio avviso, fu una scelta a malincuore quella che fece la società”, commenta oggi Biello. E probabilmente fu davvero così, dato che il Divino non arrivò nemmeno a mangiare il panettone. Il veleno di Subiaco lo colpì alla sesta giornata, quando venne esonerato e sostituito da Enzo Romano.

“Un periodo era concluso – ricorda il suo vice dell’epoca – e nonostante i Piccolo avessero buoni contatti in giro per l’Italia, nessuno provò a dargli una chance. Andò a parlare con Desio, ma nemmeno loro ci credettero fino in fondo. Vuoi per il suo essere anti-personaggio, vuoi per la chiusura nei confronti dei coach stranieri, vuoi per il fatto che non poteva andare in panchina. Non ha avuto la fortuna che si meritava. È capitato nel momento sbagliato”.

Ma la sfortunata avventura italiana non ne offuscò la figura in patria. Quanto Belov fosse venerato in patria lo testimoniava il fatto che a Mosca ’80, le Olimpiadi della celebrazione della grandezza sovietica, fu proprio lui, “l’americano”, come lo chiamava qualcuno per il suo stile di gioco così vicino a quello d’oltreoceano, ad essere scelto come ultimo tedoforo incaricato di accendere il braciere olimpico. La Federazione Russa non si dimenticò certo di lui e lo richiamò in patria per affidargli il doppio ruolo di presidente e allenatore della Nazionale subito dopo l’Europeo del ’93, quello della bruciante sconfitta in finale contro la Germania. Due argenti mondiali, un bronzo europeo (nel ’97, con l’amara eliminazione in semifinale al fotofinish contro l’Italia di Ettore Messina), poi l’esperienza all’Ural Great Perm, portato a due titoli russi. E infine la malattia, che lentamente lo prosciuga e se lo porta via il 3 ottobre 2013, lo stesso giorno del suo grande amico e omonimo Sasha.

Col senno di poi, il basket, a Cassino, non è riuscito ad andare oltre le vette toccate con quel Belov che all’epoca non fu ritenuto all’altezza della situazione. La Foibos lentamente tornò nelle minors, dove tutt’oggi vive e continua l’attività (in serie D laziale), mentre la prima realtà cittadina è diventata la Virtus Terra di San Benedetto, fondata appena 4 anni fa da quel Leonardo Manzari che vent’anni prima era stato medico sociale della squadra beloviana.

Corsi e ricorsi.

Ora et labora.