Dall’accetta e la canna da pesca in un piccolo paesello della Louisiana all’olimpo del basket a Springfield, nella Hall of Fame. Di che film sto parlando, vi chiederete voi?

Nessun film, Quentin Tarantino e Steven Spielberg stavolta non c’entrano nulla.

La storia di Karl Anthony Malone (Summerfield, Louisiana, 24 Luglio 1963) è sicuramente unica nel suo genere.

Abbatti l’albero, raccogli il tronco, take it home.

Lancia la canna, prendi il pesce, take it home.

Prendi il fucile, spara a quel cervo, take it home.

Routine insolita per un ragazzo che, 40 anni dopo, sarebbe stato introdotto nella Hall of Fame. Già, perché la priorità del giovane Malone non era certamente quella di allenarsi per sfondare nel mondo della palla a spicchi.

Ultimo di 9 figli in una situazione familiare non certo idilliaca (la mamma Shirley fu abbandonata da suo marito Shedrick Hay 3 anni dopo la nascita di Karl, suicidatosi poi 11 anni dopo), Karl da ragazzino dovette inventarsi cacciatore e boscaiolo per mantenere i suoi fratelli e sorelle nella fattoria di famiglia a Bernice, visto che pur essendo il più piccolo era il più dotato e sviluppato fisicamente. Sua madre era tutto il giorno fuori casa per lavoro, in un’America anni ’60-’70 caratterizzata da grandi disuguaglianze sociali. Le discriminazioni razziali erano all’ordine del giorno, il popolo afroamericano era sempre nell’occhio del ciclone come capro espiatorio di una società mentalmente arretrata, e la famiglia Malone subì sulla propria pelle le pesanti conseguenze del razzismo: il nonno non poté proseguire nel processo di ampliamento della sua azienda perché “intimidazioni dall’alto” glielo impedirono. Ma negli anni a venire, aggrappati a uomini di valore e coraggio quali Martin Luther King e Malcom X, il popolo di colore uscì a testa alta da questa fase critica della loro storia.

Valore e coraggio sono due virtù di notevole importanza anche nella famiglia Malone, che aveva in mamma Shirley l’esempio e la figura di riferimento. Una donna generosa, umile e disposta a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per garantire ai propri figli una vita serena, seguendo il principio del Do ut des.

Insomma, un po’ lo specchio di suo figlio Karl.

Il più piccolo dei Malone assorbì fin da subito queste qualità materne, e si apprestava ad iniziare il suo percorso tra i banchi di scuola del liceo di Summerfield.

L’inizio del liceo conseguentemente portò Karl ad avvicinarsi alla squadra di pallacanestro, sport che aveva praticato anche negli anni precedenti. Con quel corpo, quella muscolatura ma soprattutto quella regalità nei movimenti, Malone non aveva rivali: una pioggia di vittorie invase la Summerfield High School, che per i 3 anni da liceale di Karl si laureò campione regionale della Louisiana.

Tutto ciò non fu sufficiente per Malone: per farsi un nome tra i college nazionali serviva altro.

Per esempio, un palcoscenico più grande, visto che la Summerfield High School era circondata esclusivamente da alberi e terreni fertili… Chi avrebbe potuto notare questo grosso ragazzone dal fisico scolpito, con un’infanzia tra un tronco arboreo e qualche arma da caccia?

L’unico college di fama discreta che mise i propri occhi sul gioiello di Bernice fu Arkansas, con coach Eddie Sutton che, a detta sua, non capì più nulla dopo averlo visto giocare la prima volta, affermando che avrebbe fatto di tutto pur di portarlo con sé.

Niente da fare, family first.

Malone decise di accettare l’offerta di Louisiana Tech, l’università più vicina a casa sua.

Nell’estate 1982 il ragazzo lavorò duramente sui fondamentali, ma soprattutto sul fisico e sulla resistenza: ripetizioni di sollevamento pesi fino a morire, addominali, piegamenti, ma soprattutto lanci in paracadute (!!!). Non i classici gradoni del condominio di casa, per intenderci.

Karl, nel suo primo anno da Bulldog, non frequentò nemmeno un allenamento della squadra di basket. Perché? Diciamo che i risultati individuali sul parquet erano inversamente proporzionali a quelli sopra i banchi di scuola. Se mamma Shirley gli aveva trasmesso una lunga lista di valori, le capacità scolastiche probabilmente erano rimaste per strada.

Ma per un giovane ragazzo come lui, che nella vita non ha mai avuto nulla se non tanto sudore, la pallacanestro era tutto.

“Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno niente: si limitano a piangere sulla propria situazione. Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose”. Malcom X docet.

E allora tra libri divorati, interrogazioni e compiti in classe, il percorso scolastico di Malone andava via via migliorando, permettendogli di ottenere una borsa di studio ogni anno per pagarsi le tasse universitarie, ma soprattutto di entrare nella squadra di basket.

In panchina sedeva un coach italoamericano, Andy Russo, vera e propria manna dal cielo per la carriera cestistica del futuro hall of famer NBA. Russo prese un ragazzo dal fisico michelangelesco e lo trasformò in uno dei prospetti americani più interessanti dell’epoca.

La prima stagione al college fu sicuramente quella più sorprendente dei 3 anni: 20.9 punti e 10.3 rimbalzi di media, statistiche che gli garantirono il premio di “Player of the Year” della Southland Conference.

L’anno successivo riuscì addirittura a condurre coach Russo ed i suoi compagni fino al torneo NCAA, per la prima volta nella storia dell’ateneo, arrivando addirittura alle Sweet Sixteen.

Poco da fare: questo omone di 206 cm attirò le attenzioni di tanti addetti ai lavori, ma il frequentare un college di così basso livello non era sicuramente un punto dalla sua parte.

Altro fattore penalizzante: le sue medie, sia punti che rimbalzi, sono andate calando nei 3 anni, facendo pensare agli scout NBA che forse quel numero 32 fosse soltanto un fuoco di paglia.

L’estate 1985 è quella del grande salto: dopo 3 anni di college Karl Malone è pronto per entrare in NBA.

Dove sarà scelto il marmoreo lungo dalla Louisiana?

L’unica cosa certa è che il paragone con un tale Patrick Ewing da Georgetown, per lui, è impossibile da sostenere. Ma qualcuno ammoniva: attenti, “He’s got large shoulders”.

In effetti, Ewing venne scelto alla 1 dai Knicks, mettendosi alle spalle Wayman Tisdale (RIP) e Benoit Benjamin (chi?). Alla 7 gli Warriors presero Mullin, alla 8 un tedescone dell’ovest di nome Schrempf salì sul cavallo texano di Dallas, ma di Malone non c’era nemmeno l’ombra.

Alla 13 sceglievano gli Utah Jazz: franchigia di soli 11 anni, dal ‘79 si era trasferita da New Orleans a Salt Lake City, e nella sua breve storia poteva “vantare” casini apocalittici quando si trattava di costruire il proprio futuro passando dalla green room del Draft (un esempio? Nel ’77 rinunciarono ai diritti su Moses Malone e cedettero la loro prima scelta del Draft ’79 ai Lakers in cambio di Gail Goodrich. Simpatico Gail, per carità, ma gli altri presero Magic Johnson…).

Con un allenatore e uomo come Frank Layden e l’aiuto del proprietario della franchigia Larry Miller, stavolta non potevano commettere errori.

I Jazz avevano appena dato un senso alla loro esistenza, scrollandosi di dosso l’etichetta di franchigia affondata dopo l’epopea del grande Pistol Pete.

Piange Malone, che con un filo di voce ringrazia sua mamma per prima, insieme a tutta la sua famiglia, poi Louisiana Tech. Piange dalla gioia, dall’emozione, ma anche dalla paura: paura di doversi allontanare definitivamente da casa sua, dal nido che aveva costruito con tanto amore e tanto sudore, da quella Summerfield che all’epoca poteva contare a malapena 200 anime. La convinzione di riuscire a rimanere vicino casa sua era talmente alta che lo aveva portato ad acquistare una casa a Dallas, dove avrebbe sperato di giocare per gli anni a seguire.

Ma non era il momento per fare recriminazioni, non era nemmeno il caso di lasciarsi andare a troppi What if. Ormai Karl aveva soltanto una cosa a cui pensare: gli Utah Jazz.

Nel Draft ’84, i Jazz avevano scelto con la numero 16 un bianco playmaker da Gonzaga: fisico da impiegato del catasto, capelli sempre in ordine ma un talento chiaro solo a pochi.

All’anagrafe John come tanti. Stockton come pochi.

I due si conoscevano già da un anno: nell’estate ’84, l’allora coach di Team USA Bobby Knight convocò uno stage prima delle Olimpiadi di Los Angeles di quell’estate. Durante una pausa pranzo, Stockton e Malone si sedettero allo stesso tavolo: entrambi due tipi molto schivi, amanti della tranquillità, stavano per dar vita ad un’amicizia che soltanto un anno più tardi si sarebbe tramutata in una delle coppie più affiatate nella storia del basket mondiale.

Solitamente una 13esima scelta all’esordio in NBA tende ad testare la lega nelle sue prime uscite, cercando di adattarsi allo stile di gioco necessariamente diverso rispetto a quello collegiale. Karl no: nelle prime 5 partite piazzò due doppie-doppie, andando soltanto 17 volte sotto la doppia cifra di punti segnati in 81 partite totali. In più, venne inserito nel All-Rookie Team e finì terzo nelle votazioni come Rookie of the Year.

C’era però una sorta di ostacolo nella carriera di Malone, ed aveva un nome ed un cognome: Adrian Dantley. L’esterno da Washington era ormai da 6 anni la colonna portante dei Jazz, e a suon di canestri aveva riportato qualche flebile speranza di un futuro più roseo tra i monti dello Utah. Malone era speciale, un giocatore mai visto prima nella lega, e coach Layden se ne accorse presto: alla fine dell’anno da rookie del 32, Dantley lasciò la squadra e il posto da stella della franchigia ad un 21enne che molto presto, a discapito della giovane età, avrebbe portato Utah nel Mount Rushmore della pallacanestro.

I Jazz sembrano essere tornati competitivi, la coppia Stockton-Malone funziona alla grande e Thurl Bailey è un ottimo compagno che sa come far canestro, ma dietro di loro manca una buona ossatura di gregari per puntare a qualcosa di più di un primo turno di playoff. Nell’89 i Jazz uscirono al secondo turno con i Lakers futuri campioni NBA: Malone fece registrare 29.7 punti e 11.8 rimbalzi di media, che gli valsero il rinnovo decennale (10 anni, già) a 18 milioni di dollari a stagione.

Dopo 17 partite dall’inizio dell’annata ’88-’89, i Jazz cambiarono le carte in tavola: Frank Layden va dietro la scrivania e diventa presidente esecutivo della franchigia, il nuovo allenatore sarà Jerry Sloan.

Malone non prese benissimo questo cambiamento: più che un allenatore era stato il suo mentore, verso il quale provava un sentimento di grande riconoscenza per aver da sempre puntato su di lui. Ma si sa, coaches come and go, e con Sloan (in precedenza assistente di Layden) sarebbe iniziata una nuova era.

Una nuova, bellissima e cazzutissima (passatemelo) era.

Karl Malone era un dominatore e un vincente nato.

Dalla sua terza stagione nella lega era diventato un partecipante inamovibile dell’All Star Game, e con i suoi movimenti nel cuore dell’area riusciva a strappare applausi in tutti i parquet dell’NBA.

L’elemento che contraddistingueva Malone dai tanti altri campioni sparsi per la lega era la sua etica lavorativa: passava ore ed ore ad allenarsi, ad alzare pesi, a correre a destra e a manca tra i vasti colli di Salt Lake City. E chiaramente ne passava altrettante in palestra, ad affinare quei movimenti che ne fecero negli anni a venire la migliore ala grande del pianeta.

Un problema non di poco conto erano gli avversari: a cavallo tra gli anni ’80 e 90’ c’era in giro per la lega ancora un certo Olajuwon, che di cedere il passo ai più giovani non ne voleva proprio sapere, e dalle parti di Los Angeles era il momento dei Lakers di Magic Johnson (si, quel Magic che avrebbe potuto vestire la maglia dei Jazz). Senza dimenticarci del GOAT a Windy City…

Insomma, di concorrenza per il Larry O’Brien Trophy ce n’era parecchia.

Malone è sempre stato un uomo paziente, di poche parole e soprattutto tanti fatti.

La pazienza in una lega come l’NBA, assieme al talento e al duro lavoro, è una dote fondamentale: pazienza nell’attendere la rifondazione di una squadra, nell’approfittare di annate negative degli avversari migliori, o semplicemente pazienza nel trovare le combinazioni giuste tra allenatore e giocatori. Nella vita da stella NBA di Malone era entrato un soprannome che avrebbe poi caratterizzato tutta la sua carriera: non era più Karl, era “The Mailman”, il postino.

Perché?

“Il postino ha un solo compito: prendere la posta e portarla in consegna. Questo è quello che fa Malone: prende il pallone e lo porta a canestro. That’s it”. Semplice ma incisivo.

Spesso, the Mailman non portava a destinazione soltanto canestri, citofonare Thomas, Isiah.

Sloan ci mise pochissimo ad entrare nella mente dei giocatori: “Ragazzi miei, ricordatevi sempre che è il cuore a fare la differenza nei campioni, non l’altezza”.

Nel 1991/92 le Finals furono sfiorate, perdendo le Western Conference Finals con i Trail Blazers per 4-2, sempre con la coppia Stockton-Malone sugli scudi, come sempre.

Cosa c’era dietro quel successi?

Blood, sweat, tears and Stockton-to-Malone.

Grazie alle intuizioni e alla fiducia di Sloan, le due prime scelte in 2 anni dei Jazz diedero nuova linfa alla franchigia di Salt Lake City. Malone continuava a dominare i pitturati di tutti gli Stati Uniti, Stockton dall’annata 1987/88 a quella 1995/96 vinceva la classifica degli assist e Utah, per 2 stagioni consecutive, dopo aver annusato soltanto l’aria, raggiungeva le NBA Finals.

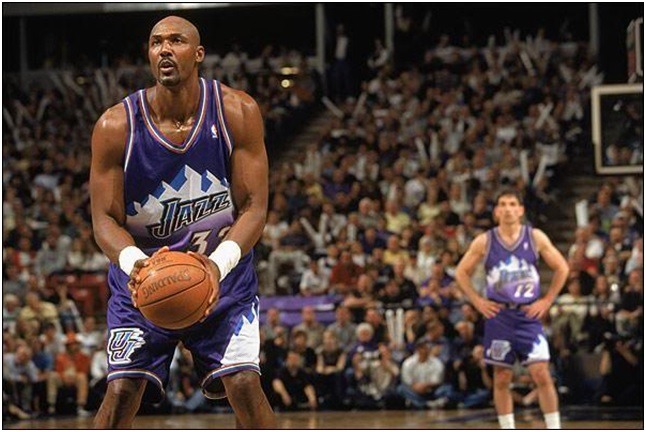

Nel 1996/97 arrivò la consacrazione ufficiale tra i più forti di sempre: con una stagione da 27.4 punti, 9.9 rimbalzi e 4.5 assist, il Postino venne votato come MVP della stagione.

Con l’MVP insieme al miglior assistman della lega, la strada verso il titolo per Malone e compagni sembrava essersi d’un tratto spianata, priva di avversari degni di essere chiamati tali: finalmente, sarebbe arrivato un anello per il campione dalla Louisiana.

ALT.

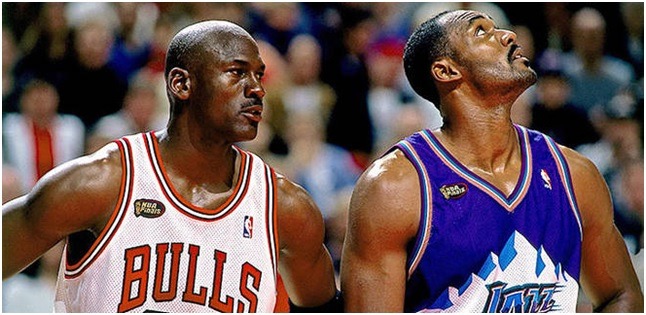

Ad est si stavano dimenticando dei Bulls dei record: 72 vittorie e 10 sconfitte in stagione regolare, una strage nei playoff, His Airness Michael Jordan + Pippen + Rodman e tutto il supporting cast alle loro spalle. In parole povere: le Finals ‘96/’97 sarebbero state epocali.

Gara 1 finì subito male, col buzzer beater di Jordan a dare la vittoria ai Bulls, che si riconfermarono anche in gara 2 con la partita meno combattuta delle finali.

Mamma Shirley aveva insegnato al suo piccolo Karl che con l’orgoglio e la forza di volontà si potevano compiere grandi cose nella vita. Un adulto e maturo Malone, in uno dei momenti più difficili della sua vita, ripensò a quelle parole, convincendosi che non c’è nulla di più veritiero delle parole di una mamma.

Il postino prese la sua borsa, le lettere da consegnare e si mise a lavoro.

La serie, spostatasi nello Utah, tornò in equilibrio: 37+10 per Malone in gara 3, 23+10+6 assist in gara 4. The Mailman era un leader silenzioso, che senza troppi proclami era in grado di farsi seguire da tutti i suoi compagni, anche da quelli meno ortodossi come Greg Ostertag.

Gara 5 (che in quel tempo si giocava ancora a Utah per il 2-3-2) fu una delle partite più indimenticabili della storia. Solo 2 parole: FLU GAME.

Jordan, vittima di un’intossicazione alimentare (si narra fosse volontaria da parte di una pizzeria di Salt Lake City), si presentò al riscaldamento in condizioni pessime, si sedette in panchina con un asciugamano sorpa la testa, immobile come una statua di sale. Tutto lasciava presagire ad un forfait.

Poi, la palla a due. E Jordan entrò in campo come se nulla fosse. Tra un canestro e un altro, Pippen andava da MJ a sincerarsi delle sue condizioni, a testare con le proprie mani quanto fosse vicino allo svenimento. L’aria al Delta Center era surreale: nessuno stava capendo cosa stesse succedendo, i Jazz erano impotenti al cospetto di un miracolo sportivo. Malone tirò male quella sera, Hornacek ancora peggio, mentre Jordan ne mise 39 in una vittoria che ancora oggi ha tutto ciò che serve per essere raccontata come un’impresa mai vista. Da quella sera, i Jazz si resero conto che qualcosa di sovrannaturale stava aleggiando su quelle finali, che ribaltare la serie sarebbe stato qualcosa di epocale. In gara 6 Malone ci provò con tutte le sue forze: 44 minuti in campo, 21 punti che però non bastarono: il fenomeno col 23 sulle spalle ne mise altri 39, e l’anello fece l’ultimo viaggio di sola andata verso Windy City.

Utah non mollò mai, è vero, e lo scarto nelle sconfitte fu sempre minimo: la squadra di Sloan si affidò a Malone e Stockton per cercare con tutte le proprie forze quell’anello che, per un fattore o per un altro, negli anni faticava ad arrivare.

“ La cosa più importante nello sport è continuare a provarci. Questi ragazzi sono stati criticati negli scorsi anni per non essere arrivati fino in fondo, ma ho sempre detto loro che la cosa più importante nello sport è continuare a provarci. Voglio che questo sia da esempio di cosa significa che non è mai troppo tardi ”. [Jerry Sloan]

Nel ’98, i Jazz capirono che era la loro ultima occasione per puntare al titolo con quella squadra.

Tra tutti, Karl Malone, che ormai aveva raggiunto i 34 anni di età come Hornacek e con Stockton a 35. Erano stanchi di perdere nel momento decisivo, di arrivare a tanto così dall’entrare di diritto nella storia per poi far cadere tutto “solo” per colpa del giocatore più forte di tutti i tempi.

Era arrivata l’ora di andarsi a prendere quell’anello.

In estate Malone non volle sapere nulla: si chiuse dentro le 4 mura della sua palestra a lavorare, a sudare con un solo obiettivo in testa: quel dannatissimo trofeo, quello che l’anno prima Jordan alzò nella sua faccia, mandando in fumo una stagione irripetibile da 64-18.

Altro giro, altra annata perfetta di Utah: 62-20 in regular season, la squadra di Jerry Sloan era in missione, niente da aggiungere.

Battuti i Rockets, gli Spurs e i Lakers in finale di conference, ad attenderli nelle Finals c’erano ancora loro, i Chicago Bulls di Michael Jordan.

Malone ed i suoi Jazz, appena un anno dopo, ebbero l’opportunità di prendersi la rivincita della vita. Stavolta, the Mailman voleva impedire a Dennis Rodman (qui in occasione di un match di wrestling, dove hanno potuto dar libero sfogo alla loro “violenza”) di mettergli i bastoni tra le ruote.

Malone probabilmente giocò la miglior Finale della sua vita: fu il miglior giocatore, ancor più di Michael Jordan, e si caricò sulle spalle l’intero stato dello Utah, per regalare al popolo mormone un sogno mai veramente toccato con mano, il sogno di guardare il mondo del basket dall’alto al basso, un anello al dito e quel bellissimo trofeo tra le mani, alzato al cielo.

I Jazz, col fattore campo a favore, vinsero la prima, ma crollarono in gara 2 sotto i colpi di Jordan e Pippen. I Bulls, senza troppi complimenti, andarono sul 3-1 con il match point in Chicago.

Utah Pride comes to the rescue: ritorno di fiamma dei Jazz, che con 39 punti di un Malone immenso non ne voleva proprio sapere di andare in vacanza: si torna al Delta Center, per una gara 6 più pivotal che mai.

Qui si fece la storia.

Qui, con una vittoria, i Jazz sarebbero andati sul 3-3 compiendo una rimonta pazzesca, e con gara 7 in casa.

Ma sappiamo tutti come andò a finire.

+1 Utah, palla nelle mani di Stockton che ovviamente cercò Malone in post basso.

The Mailman fa, come al solito da 2 anni a questa parte, a sportellate con Dennis Rodman, che non lo lasciava muovere spalle a canestro. All’improvviso arrivò da dietro Jordan, che gli portò via il pallone quando mancavano una 15ina di secondi alla fine della partita. Malone cadde a terra, più che una caduta fisica fu il simbolo di tutti i Jazz in questo sesto episodio.

Jordan avanzò in palleggio, davanti a sé Bryon Russell, che anni prima con non poca modestia gli rivelò “Sarò il primo a fermarti, sono il difensore più forte del mondo”.

Parlano le immagini.

Perde Utah, perde Karl Malone.

Impossibile dire di lui che non sia un vincente, ma quando si va a spulciare la bacheca del Postino, quell’anello NBA manca davvero.

È vero, per Malone vincere il titolo non è mai stato un’ossessione. Un obiettivo si, di chi non lo è?

Ma il fato, probabilmente, aveva concesso troppo in passato ad un ragazzo che da bambino nemmeno immaginava che si sarebbe ritrovato sull’Olimpo del basket.

Tutto quello che gli aveva concesso, il destino se lo riprese con gli interessi.

Gli anni a venire portarono sì tante vittorie in regular season e altrettanti accessi ai playoff, ma mai oltre il primo o secondo turno.

Sembrava che la ricetta vincente di Jerry Sloan, fatta di un pizzico di carisma, un bel pugno di Karl Malone accompagnato da una cucchiaiata di John Stockton non funzionasse più.

Malone resta fenomenale: nell’accorciata stagione 1998/99 vince ancora l’MVP della regular season: 23.8 punti, 9.4 rimbalzi e 4.1 assist, ma soprattutto un Michael Jordan in meno dall’altra parte degli States.

Ma come detto, i Jazz non erano più gli stessi. Stockton era nella fase calante della sua incredibile carriera, e Malone era troppo solo per compiere un’altra impresa: i Trail Blazers di un giovane Rasheed Wallace ebbero la meglio al secondo turno, così come nella stagione successiva.

Le motivazioni di Malone iniziavano a venir meno: 37 anni non sono pochi per un lungo come lui, ma con tanto duro lavoro e con un fisico di quel genere, poteva permettersi di giocare ancora ad alti livelli. Giocava per vincere, come ha sempre fatto, e per puntare al massimo.

Qualche incomprensione con la dirigenza complicò il percorso di Malone, che voleva una squadra più competitiva per puntare al titolo negli ultimi anni della sua immensa carriera.

Ciò non arrivò, e nell’estate 2003 Malone decise di lasciare la franchigia che lo aveva fatto diventare quella leggenda di cui ci piace narrare e leggere le gesta, un campione partito dal nulla più assoluto.

Karl Malone e Utah Jazz smisero di essere un binomio vincente. Un fattore che spinse Malone a lasciare Salt Lake City fu sicuramente il ritiro dal basket di Stockton, uomo a cui mi permetto di assegnare una discreta percentuale dei successi del Postino: i loro pick ‘n roll hanno fatto la storia della pallacanestro, e grazie a loro ancora oggi questo semplice gioco spesso viene usato nei momenti decisivi di una partita.

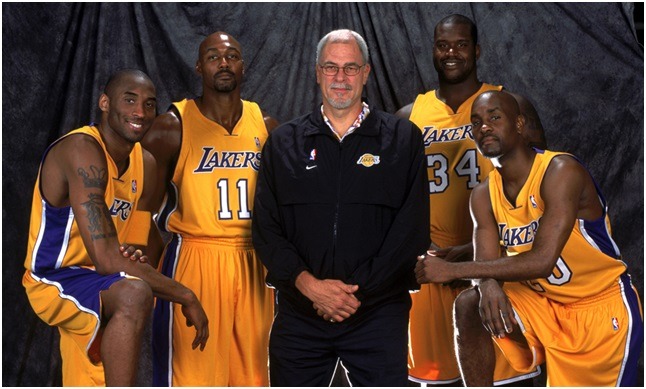

Ma dove andò Malone per provare l’ultimo assalto al Larry O’Brien Trophy?

Facile: nella squadra più forte dei primi anni 2000 (sulla carta): i Los Angeles Lakers. Shaquille O’Neal ai suoi massimi storici, un fresco Kobe Bryant che iniziava a dominare, l’esperienza di Gary Payton e Rick Fox, più quella di Karl Malone, che a 40 anni nessuno si permetteva di affibbiargli l’appellativo di “Too old for the game”.

Tutto lasciava presagire a un grande trionfo: apparentemente nessuno avrebbe potuto vincere contro quei Lakers.

Ma ritornò prepotentemente in gioco quel fato che gli portò via l’anello qualche anno prima.

Malone saltò metà stagione per un infortunio al ginocchio, che inevitabilmente con gli anni iniziava a dare segnali di cedimento del suo fisico perfetto, senza mai un acciacco o uno strappo muscolare.

Tornò in tempo per i playoff, quei playoff che per tutta la sua carriera hanno fatto rima con la parola sconfitta.

Fuori i Rockets, fuori gli Spurs (vincendo una gara 5 COSÌ), fuori i Timberwolves ancora per 4-2. In finale ci sono i Detroit Pistons.

Facile, si pensava. Chi li ferma ‘sti Lakers?

Eh…

Li hanno fermati, eccome se li hanno fermati.

A dir la verità li hanno DISTRUTTI.

4-1 Pistons, che compirono un upset che fece la storia.

Fece la storia perché vinse il duro lavoro contro il talento e l’esperienza, vinse la squadra contro i singoli. Ma soprattutto, perché fu il canto del cigno di Karl Malone.

Dopo 19 stagioni NBA tutte a livelli vertiginosi, era arrivato il momento di scrivere la parola Fine su una storia splendida, che però lascia con l’amaro in bocca.

Una favola da raccontare ai nipotini prima di andare a letto, se non fosse per quel dannato finale…

Una vita fatta di sacrifici, di tanto sudore nella fattoria di casa per mantenere i suoi fratelli, di difficoltà, di gioie, di vittorie ma anche di sconfitte, di delusioni cocenti, di successi ad un solo scalino di distanza. Ma quello scalino era troppo alto anche per lui, e non riuscì mai superarlo.

Non dimentichiamoci delle due medaglie d’Oro alle Olimpiadi: la prima, nel ’92 a Barcellona, con il vero Dream Team, e la seconda ad Atlanta ’96.

Ma stiamo parlando di una leggenda, senza troppi giri di parole: secondo miglior realizzatore di sempre dell’NBA con 36,928 punti (25.0 di media), uno dei migliori rimbalzisti con 14,968 (10.1 di media) e, al tempo stesso, il giocatore più dominante di sempre a non esser riuscito a mettere un anello NBA al proprio dito.

Reggie Miller, Allen Iverson, Tracy McGrady, ma soprattutto Karl Malone.

Non sono gli anelli a fare grande un giocatore, ma è la quantità di sudore versato per provare a raggiungerli.

Ed in questa categoria, Karl Malone è primo, secondo e terzo per distacco.

Thank you Mailman.

Di Eugenio Agostinelli

Grazie per l'articolo. Bello.

Mamma mia mi è venuta la pelle d’oca