“Little things make the difference. Everyone is well prepared in the big things, but only the winners perfect the little things.”.

Ve lo anticipo, sono partito da lontano. Lontanissimo anzi, talmente lontano che Paul “Bear” Bryant, l’autore della citazione scritta qualche riga fa, con questa storia non c’entra fondamentalmente nulla. Non c’entra nulla nemmeno con la pallacanestro, ma Bear è ugualmente un grande uomo di sport. Per venticinque anni, insieme al suo inseparabile cappello “houndstooth”, ha vinto tutto sulla panchina degli Alabama Crimson Tide, squadra universitaria di football americano. Personaggio carismatico, irripetibile, con una passione maniacale per la difesa, per il lavoro duro, per il sacrificio e per le “little things”, quelle di cui si parlava all’inizio, nella sua riflessione. Perché per Bear ognuno è preparato sulle grandi cose, ma solo i vincenti perfezionano quelle più piccole. Ecco perché le piccole cose fanno la differenza. Ecco perché, qualche anno più tardi, nel Michigan venne pennellato un capolavoro. Storia di imprese e di corsa verso l’Olimpo. Storia, anzi favola, di Detroit Pistons.

Stagione 2000-01. Detroit chiude la regular season con trenta vittorie. Si rimpiangono Isiah Thomas e Bill Laimbeer, non c’è più Joe Dumars che adesso siede dietro la scrivania presidenziale della franchigia. Non c’è più nemmeno Grant Hill, che mai sarebbe rimasto e che Dumars riesce a scambiare per Chuck Atkins e Ben Wallace con gli Orlando Magic, evitando la beffa di perderlo a zero. È un limbo, serve una svolta.

Dumars licenzia coach Irvine e decide di scommettere sull’estro di Rick Carlisle, nobile assistente alla prima esperienza da capo allenatore. Rick ci sa fare parecchio, e con un miracolo riporta la franchigia oltre le cinquanta vittorie stagionali salvo poi uscire al secondo turno dei playoff contro i Boston Celtics.

Nell’estate del 2002 i Pistons firmano, uno dietro l’altro, Chauncey Billups e Richard Hamilton, pescando al draft Tayshaun Prince, da Kentucky. A est ci sono però i New Jersey Nets di Jason Kidd e in finale di conference non c’e partita: Detroit Pistons sconfitti in quattro gare e serie archiviata.

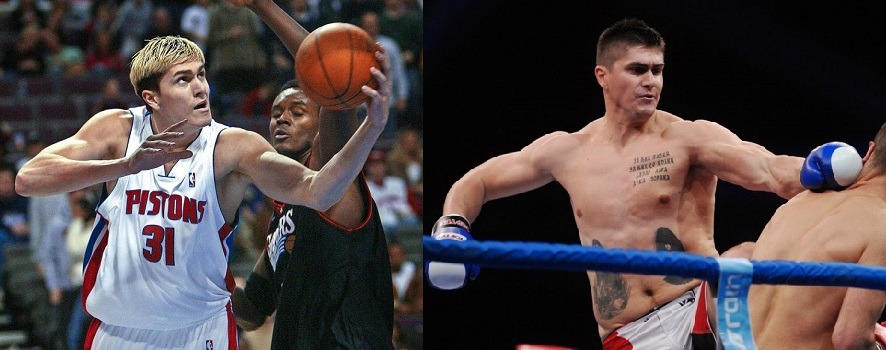

Off-season 2003, colpo di scena. Anzi al plurale, colpi di scena. Dumars prende posizione e licenzia Carlisle, nonostante i risultati fossero ampiamente dalla sua parte. A Joe non è andato giù l’interesse a stagione in corso per la panchina degli Indiana Pacers da parte del coach, e la politica pare piuttosto chiara: chi non ha in testa un unico obiettivo, chi si guarda troppo intorno nei momenti sbagliati non è la persona adatta per i Detroit Pistons. Al suo posto Lawrence Harvey Brown, per gli amici Larry. Non è finita: il 2003 è l’anno di uno dei draft più ricchi di talento della storia. Alla #1 di dubbi ce ne sono pochi, scelgono i Cleveland Cavaliers e in Ohio arriva LeBron James, inevitabilmente destinato a spostare gli equilibri della lega. Alla #2 scelgono i Detroit Pistons. Qualche nome? Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh. Ignorati, David Stern su ordine di Dumars e soci chiama Darko Milicic, sicuramente un buon prospetto, sicuramente un giocatore di stazza ma sicuramente non in grado di avere l’impatto degli altri tre.

Eppure i Pistons ne vincono 54 perdendone 28, piazzandosi terzi a est. A stagione in corso Detroit mette in piedi la trade per arrivare al tassello mancante del mosaico. Da Portland, anzi Atlanta, arriva Rasheed Wallace, testa bollente e sregolata ma talento dalla purezza disarmante.

La cavalcata ai playoff comincia da Milwaukee. In cinque gare i Pistons si impongono sui Bucks, ordinaria amministrazione. Al secondo turno i New Jersey Nets, ancora una volta. Detroit domina difensivamente le prime due gare portandosi sul 2-0, i Nets con orgoglio impattano la serie e poi sorpassano 3-2. Game set and match New Jersey? Non questa volta, i Pistons ri-ribaltano i giochi, vincono gara 6 e gara 7 e volano in finale di conference contro gli Indiana Pacers di… guarda caso, Rick Carlisle. Ma non solo: c’è Al Harrington, c’è Ron Artest non ancora Metta World Peace che appena un anno dopo, proprio contro Ben Wallace, sarà protagonista di una delle risse più incredibili di sempre. E soprattutto c’è Reggie Miller, the killer. Sei gare di un’intensità abbacinante in cui, alla fine, ha ragione la truppa di Larry Brown che nelle due gare decisive lascia a quota 65 punti segnati i Pacers.

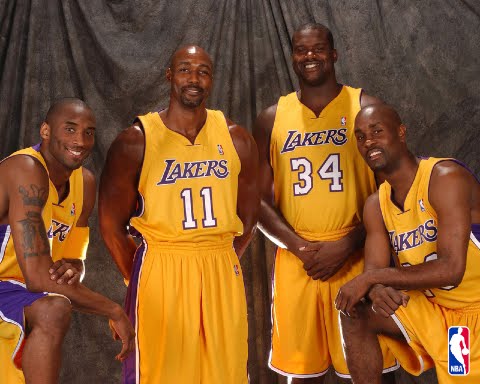

Manca l’ultimo passo, che è lungo quanto tutto il sentiero. Dall’altra parte ci sono i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, di Karl Malone e Gary Payton. In gara uno allo Staples Center i Pistons ne fanno 87 ma ne concedono 75, è 1-0. Gara due è un enigma da brividi. Pistons a +6 a 30 secondi dalla fine, O’Neal segna subendo il fallo e realizza l’aggiuntivo riportando Los Angeles a -3. Billups si appoggia al tabellone ma sbaglia il jumper a 10 secondi dalla fine, recupero Lakers e palla a Kobe Bryant che fino a quel momento ha sparato a salve da dietro l’arco: Detroit non fa fallo, siluro da otto metri, parità. All’overtime Shaq schiaccia, Kobe segna, Detroit non regge l’urto. 1-1, aereo, si cambia costa.

L’atmosfera al Palace of Auburn Hills per gara 3 è magica. Tutti sanno che con il miracolo a Los Angeles non ci si torna, perché le prossime tre partite si giocano qui, a Detroit, Michigan. Gioco di luci, microfono nelle mani di John Mason, storico announcer Pistons. Suonano forte le note di The Final Countdown degli Europe, la presentazione del quintetto è da brividi.

Palla a due, gara 3 è il crocevia per la gloria: i Pistons questo lo sanno bene e partono fortissimo, i Lakers riagganciano ma Tayshaun Prince si inventa la bomba del +8 allo scadere del primo quarto. Sull’onda dell’entusiasmo Detroit allunga a +13, Los Angeles ci mette due pezze e torna a contatto. I padroni di casa continuano a non mollare un centimetro e i rientri dei Lakers rimbalzano contro il miglior sistema difensivo per distacco della lega, finisce 88 a 68.

Gara 4, dopo tre minuti e mezzo Phil Jackson prova a dare la scossa: protesta e cerca il fallo tecnico che arriva senza indugi. Pistons e Lakers si rispondono colpo su colpo, equilibrio d’acciaio. Sheed prende tecnico, non è d’accordo. Si mette in proprio e segna cinque punti filati, Detroit sorpassa, allunga e strappa la contesa. 26+13 di Rasheed Wallace, 36+20 di Shaquille O’Neal. Ma mai come ora le statistiche sono state così insignificanti, mai come ora i Detroit Pistons hanno visto il traguardo così vicino.

Gara 5, primo match point. Non c’è Malone causa infortunio, i Lakers partono bene ma Detroit ha completamente in mano il proprio destino e sa come spegnere la luce e le speranze dei gialloviola. Finisce 100-87, è un tripudio, di più, plenilunio. MVP delle Finals Chauncey Billups, direttore di un’orchestra di archi impeccabili.

Il Larry O’Brien Trophy luccica nelle mani dei protagonisti. È il titolo delle piccole cose, quelle di Bear Bryant, di un tuffo su una palla vagante, di uno scivolamento in più anche quando pensi di non farcela. Delle uscite dai blocchi da orgasmo di Rip Hamilton, dei pick ‘n roll di Mr. BigShot Billups, della difesa di Prince e Big Ben Wallace con le sue indimenticabili acconciature “home-away”: afro nelle partite casalinghe, treccine nelle trasferte. Delle “zingarate”, dei “ball don’t lie” e delle folli follie di Rasheed Wallace, della guida esperta e meticolosa di coach Larry Brown, uno che non ha mai avuto bisogno di presentazioni.

Quattordici anni dopo il titolo dei “bad boys”, i Detroit Pistons tornano a guardare tutti dall’alto. Lo fanno dopo aver riconquistato una città che con i celebri addii aveva perso entusiasmo. Quell’entusiasmo ritrovato nell’impresa del 2004, e che appena un anno più tardi diede forma al sogno di potersi ripetere contro i San Antonio Spurs di Gregg Popovich, una sistema sovrannaturale che si impossessò delle speranze dei Detroit Pistons, vanificandole in una strepitosa gara 7. Lo stesso entusiasmo che oggi si è tornati a perdere e che a Mo-Town si cerca in ogni angolo e vicolo della città, senza successo, in tutti i sensi. Una città perennemente in bilico tra il ricordo e la rinascita.

Non era la squadra più forte di tutte, pochi avrebbero scommesso sulla loro vittoria. Secondo molti mancava la stella, secondo altri neanche la stella poteva bastare per fare fuori corazzate del calibro di Nets e Lakers.

È il titolo della collettività che esalta i singoli, dei singoli che creano, insieme, un’aureola di onnipotenza, quell’”onnipotenza che logora chi non ce l’ha” citando Federico Buffa. Poi c’è Bear, Paul Bryant, “little things”, ricordate? Questo è anche il titolo delle piccole cose, quelle che delineano il labile confine tra gloria e sconfitta, tra capolavoro e ludibrio. Sui Detroit Pistons 2004 pochi dubbi: gloria, capolavoro e forse qualcosa di più. Opera d’arte.

Gerardo uno di noi!!!

Grandissimo, bell'articolo. Aggiungerei solo che Hamilton era arrivato non da FA ma grazie a uno scambio allora abbastanza discusso con Stackhouse, courtesy of MJ allora compagno di squadra ai WIzards ma con una "piccola" influenza sulle scelte del management di Washington. Che Billups fosse Billups bravissimi i Pistons a capirlo quell'estate, perché non era così chiaro (lo ricordo come l'unico pronostico serio mai azzeccato da Bagatta, che ci aveva stranamente visto giusto). La finale Pistons-Spurs a mio parere è stata la più bella ed equilibrata che io abbia mai visto. Con il cuore che trema ancora per la tripla di Horry in gara 5 per lo sciagurato raddoppio di un comunque gigantesco, immenso, commovente, straripante 'Sheed di quel biennio.

Grandissimo articolo, grande! 😉

need for Sheed