illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Daniele Vecchi

Quando mi sono svegliato in una stanza d’ospedale in Nevada, non potevo muovermi. Non potevo parlare. Ero intrappolato dentro il mio corpo. Avevo la gola in fiamme, e guardandomi intorno vedevo tubi che uscivano dalla mia bocca.

E andai nel panico.

Provai subito a staccarmi quei tubi di dosso, ma ero debolissimo. L’infermiera arrivò per fermarmi.

Ti sei mai trovato in un incubo, dove provi a scappare da un orribile mostro, e non riesci a correre? Le tue gambe non funzionano e il mostro sta arrivando dietro di te, e tu stai andando al rallentatore.

Mi sentivo così.

Ero disteso in quel letto, in quella stanza, guardando il soffitto, con i dottori che andavano e venivano, mi guardavano e parlavano tra loro. O forse ero solamente io che mi svegliavo e mi riaddormentavo.

La mia ex-moglie era lì nella stanza con me.

Dopo tutte le stronzate che avevo fatto, ero sorpreso di vederla lì. Dovevo stare proprio male.

Ad un certo punto il dottore arrivò, e mi disse cosa mi era successo: “Mr.Odom, lei è stato in coma per quattro giorni. Mi capisce?”.

Non potevo parlare, ho annuito.

Poi ha continuato: “E’ un miracolo che lei sia qui. Non pensavamo che ce l’avrebbe fatta”

Ero scioccato. Non riuscivo a dire niente di sensato, non riuscivo a fare domande, era la prima volta nella mia vita in cui mi sentivo impotente, mi sentivo piccolo piccolo, ed era straordinariamente reale.

Ero arrivato al punto di tirare cocaina ogni giorno. Ogni momento libero che avevo sniffavo. Non riuscivo a controllarmi. Non volevo controllarmi.

Col tempo rimanevo seduto sul letto, e per la prima volta nella mia vita non riuscivo a trovare nessuna giustificazione per quello che avevo fatto. Ero intrappolato dentro i miei pensieri. E continuavo a pensare a qualcosa che mi diceva sempre mia nonna quando ero bambino, “quello che fai al buio, verrà poi alla luce”. Potevo vedere nitidamente la sua faccia, come se fosse lì con me nella stanza.

Ho pensato a tutte le stronzate che ho fatto, a tutte le volte che ho fatto cose sbagliate, a tutte le cose che ho cercato di nascondere.

Attaccato a quei tubi in quella stanza, con attorno a me gente che piangeva preoccupata per me, non avevo scampo. Era come se sentissi la voce di Dio tuonare “qualsiasi cazzo di cosa stai facendo, devi smetterla. O sarà molto peggio di così”.

(Lamar Odom a PlayersTribune, parlando del suo ricovero il 14 ottobre 2015 dopo essere stato trovato privo di sensi al Love Ranch Brothel di Las Vegas)

South Jamaica, Queens, meglio conosciuta come Southside, classico quartiere della immensa periferia newyorkese, di poco a nord dell’aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy, e di poco a sud di Forest Hills, quartiere toccato dalle linee della subway E blu e J e Z marroni, ennesimo quartiere a maggioranza afroamericana dei suburbs della Grande Mela, che ha vissuto momenti di altissima pericolosità criminale negli anni novanta, ma che nell’ultimo decennio risulta essere leggermente migliorato.

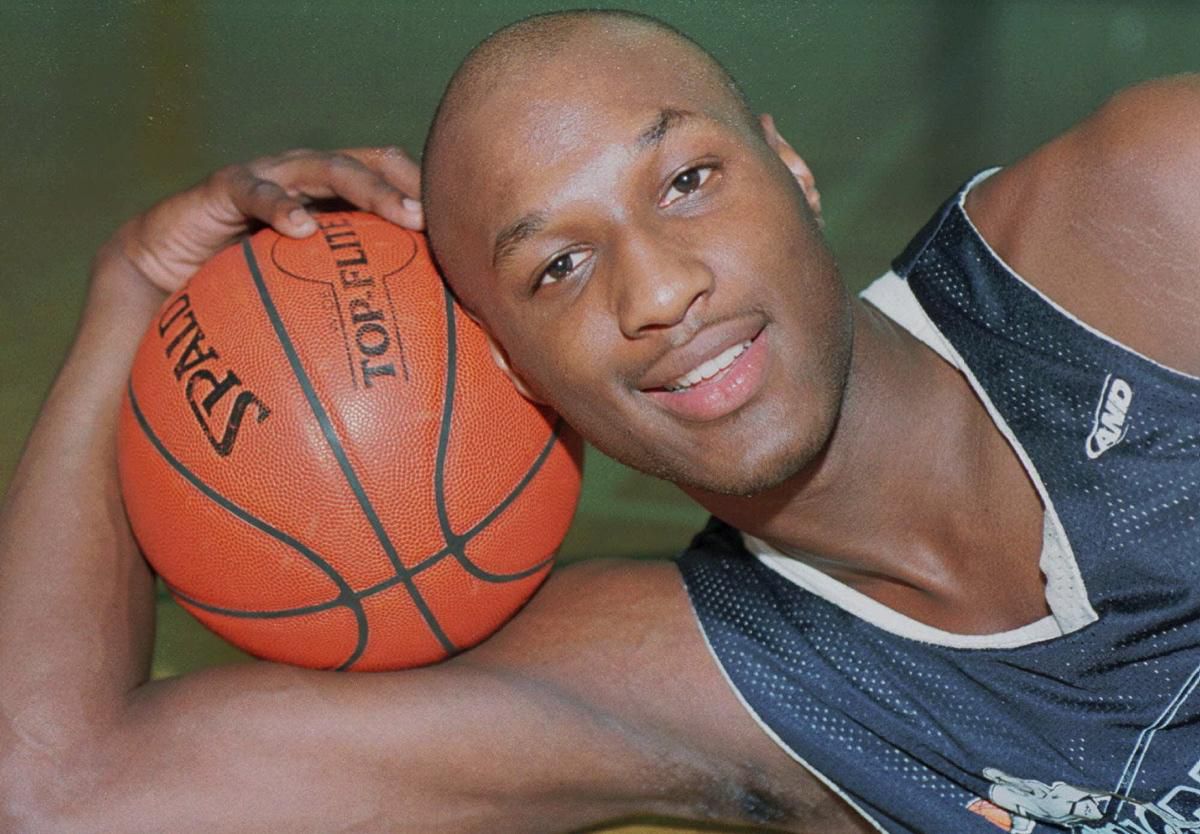

In quegli anni novanta di crimine e droga nel Southside è cresciuto Lamar Odom, due volte Campione NBA con i Los Angeles Lakers nel 2009 e nel 2010, e Sixth Man of the Year nel 2011, sempre in maglia gialloviola.

La storia del giovane Lamar è una delle tante storie del ghetto, il padre eroinomane e assente, e la madre Cathy Mercer, tuttofare a farsi in quattro per crescere nel miglior modo possibile il figlio, assieme alla nonna materna Mildred, vero pilone della famiglia.

Lamar però aveva un grande talento innato, il basket.

Al campetto di quartiere incantava tutti con le sue giocate, già eleganti e innate, giocava con i ragazzi più grandi e li batteva tutti, uno ad uno, non con arroganza o supponenza, ma con una naturalezza e una maestrìa disarmanti.

Lamar era un ragazzo fragile e timido, già altissimo in infanzia, e anche se il suo sport era il basket, gli piaceva giocare a football, gli piaceva il gioco organizzato e il contatto fisico, e sua madre non si perdeva una sua partita.

Ricordo quando ho cominciato a giocare a football, da bambino.

Ero già molto grande per la mia età, sapevo badare a me stesso.

In una azione venni colpito abbastanza duramente, e rimasi a terra sei o sette secondi al massimo. Mentre stavo per rialzarmi, sentii la voce di mia madre, che stava correndo in mezzo al campo urlando “Mookah! Mookah! Dimmi qualcosa bambino mio!”

Mookah era il mio soprannome, per lei.

Arrivò da me e io le feci: “cosa stai facendo mamma? Sei pazza?”.

Cioè, siamo a New York, tutti mi guardavano straniti per quell’eccesso di amore materno.

Lei disse: “Mookah, Mookah, stai bene? Dove ti fa male?”.

Io dissi: “Mamma, sto bene, ora esci dal campo!”.

Lei: “ok, ok, me ne vado, volevo solo assicurarmi che non ti fossi fatto male”, e se ne tornò a bordo campo come niente fosse successo.

Questa era mia madre.

Una simbiosi unica e perfetta tra Lamar, la madre Cathy, e la nonna materna Mildred, una famiglia fiera, unita ed onesta, che provava a sopravvivere nella giungla di South Jamaica.

Ma purtroppo l’irreparabile era alle porte, per il giovane Lamar.

Quando avevo 12 anni mia madre si ammalò. Cancro al colon. Ma io non sapevo bene quanto stesse male. Lei mi ha sempre protetto. Ogni volta che andavo a trovarla in ospedale, lei mi sembrava sempre più piccola, come se stesse per scomparire.

Un giorno mentre mia nonna mi stava accompagnando all’ospedale per andare a trovarla, mi disse: “Lamar, tua madre probabilmente se ne andrà presto. Te lo dico perché voglio che tu sia pronto”.

Il giorno in cui lei morì, andai da lei. Era ormai irriconoscibile, la sua faccia era piccolissima, e aveva la bava alla bocca. Diceva “Mookah, Mookah…”

mi sono seduto sul letto a fianco a lei, e mi disse una ultima cosa, una cosa a cui penso ancora adesso, ogni giorno: “Sii gentile con tutti, Mook”.Non credo che nulla possa preparare un bambino di 12 a perdere propria madre, ti lascia il segno addosso, non importa quanto forte tu pensi di essere.

Sono riuscito a tirare avanti solo grazie a mia nonna e grazie al basket. Queste due cose mi hanno protetto.

Il giorno in cui mia madre morì, andai a giocare al campo sotto casa.

Dovevo farlo.

Volevo farlo.

Ricordo che la voce della morte di mia madre si sparse molto velocemente, e la gente del palazzo, e del quartiere, venne da me al campetto, dimostrandomi solidarietà ed affetto.

In quel momento sentivo che sarebbe andato tutto bene. Avevo mia nonna dalla mia parte. Il quartiere dalla mia parte. Dio dalla mia parte.

E andai avanti.

Continuando a vivere con nonna Mildred, Lamar si tuffò anima e corpo nel basket, divenendo subito una stella alla Christ The King High School, a Middle Village, sempre nel Queens ma in una zona molto residenziale, e incidentalmente abitata (e frequentata a livello scolastico) da maggioranza bianca.

Nonostante le sue ottime performances sul campo Lamar venne però allontanato dalla scuola prima del suo ultimo anno, per il basso rendimento scolastico.

In un anno cambiò due scuole, molto lontane tra loro e molto lontane dal Queens, alla Redemption Christ Academy di Troy, vicino ad Albany prima, e alla St.Thomas Aquinas High School di New Britain, in Connecticut poi, continuando così il suo turbolento rapporto con la scuola.

Le sue performances sull’hardwood erano comunque spettacolari, tanto che nel 1997 fu nominato come Parade Player of the Year, una delle più importanti onorificienze a livello di High School, succedendo a Kobe Bryant, che aveva vinto quello stesso award nel 1996.

Viene reclutato da University of Nevada Las Vegas, e per lui si prospettava una scintillante carriera universitaria. Ma immediatamente venne fuori (grazie ad una inchiesta portata avanti da Sport Illustrated) che Odom fu aiutato da qualcuno nel redigere il test di ammissione, il famoso/famigerato ACT .

L’assistant coach di UNLV Greg Vetrone fu accusato di aiutare reiteratamente i prospetti a superare il test.

Fu quindi anche accusato di aver messo mano al test di Odom, che alla Christ The King High School era al 312simo posto (su 334 di studenti totali) come media voti, mentre all’ACT di UNLV è risultato essere tra il primo 42% degli studenti che hanno affrontato la prova.

Odom e Vetrone hanno sempre negato queste accuse, ma il risultato fu che il 25 luglio 1997 Lamar venne espulso da UNLV.

Come se non bastasse, il suo periodo a Vegas si concluse il mese successivo con un fermo di polizia per richiesta di prostituzione, pur essendo ancora minorenne.

Insomma Lamar sembrava non combinarne una giusta.

Nonostante le sue spettacolari performances sul campo di basket, la sua vita al di fuori dal rettangolo di gioco risulta essere sempre in salita con il freno a mano tirato.

Dopo la intera stagione 1997/98 persa, fu portato in extremis da uditore alla Rhode Island University grazie a Jerry DeGregorio, il suo coach alla St.Thomas Aquinas, che nel frattempo era diventato assistant coach per i Rams, e lì, finalmente, Odom riuscì a fare parlare solo il suo talento sul campo.

17.6 punti di media a partita, MVP della Atlantic 10 Tournament, torneo vinto per la prima volta nella storia dai Rams, grazie a lui e al suo buzzer beater nella finale contro Temple, e una sensazione di onnipotenza degna di una prima scelta NBA in divenire.

Così è infatti, Lamar Odom, dopo un solo anno a Rhode Island, si dichiara eleggibile per il Draft NBA, anzi no.

Dopo essersi dichiarato infatti, l’uomo da Jamaica decide che non è ancora pronto per il grande salto, e ritira la propria eleggibilità, cosa che però non può più fare perché ha già nominato un agente che lo rappresenti, e quindi, suo malgrado, deve per forza essere scelto al Draft NBA del 1999.

I workout vanno molto bene, fa delle ottime impressioni a tutti, anche se, come già ampiamente previsto, la tenuta psicologica è tutta da verificare.

Odom venne scelto con la quarta chiamata assoluta dal Los Angeles Clippers, dietro a Elton Brand (che un paio di anni prima giocò assieme a Odom e a Ron Artest in una squadra estiva della Amateur Athletic Union, una discreta squadra), Steve Francis e Baron Davis.

Lamar arrivò quindi nella Città degli Angeli, ma nella peggiore franchigia della Lega, anche a livello di gestione e di front office.

Trascorse ai Clippers quattro stagioni, senza mai partecipare ai Playoff, rimediando un paio di sospensioni per uso di marijuana, avendo un ruolo fondamentale nel licenziamento di Alvin Gentry (con il quale poi, a distanza di anni, si scusò), ma in ogni caso confermandosi un grande giocatore anche a quel livello. Un’ala piccola mancina di grande stazza ed eleganza, capace di segnare, andare a rimbalzo e di passare.

L’opinione diffusa su di lui è che in una squadra vincente un giocatore così potrebbe veramente fare la differenza.

Nell’estate 2003 venne ceduto ai Miami Heat, non una squadra vincente a quel tempo, ma che con lui, con il veterano Eddie Jones e con i giovani Dwyane Wade e Caron Butler, riuscì a raggiungere i Playoff sotto coach Stan Van Gundy, battendo al primo turno i New Orleans Hornets 4-3 e soccombendo solo agli Indiana Pacers nel secondo turno, dimostrando comunque di essere una ottima squadra, della quale Lamar era il miglior marcatore e leader.

In quella stessa off season arrivò però l’affare Shaq, e Lamar dopo una sola stagione in Florida ritornò a Los Angeles, stavolta ai Lakers, come parte della contropartita per l’uomo da LSU.

Ma quell’estate, accadde anche qualcos’altro.

Lamar fece una conoscenza, casuale, all’esclusivo resort The Shore Club, 20th Street a South Beach, una conoscenza che però segnerà la sua vita.

Non ho mai provato nulla di più pesante della marijuana, fino all’età di 24 anni, quando ho provato la cocaina. L’ho fatto in vacanza, a Miami, così, senza nessun motivo. Se solo avessi saputo dove mi avrebbe portato ovviamente non l’avrei mai fatto.

All’incirca nello stesso periodo mia nonna morì, e l’ultima parvenza della mia famiglia se ne andò con lei. Ero fragile, e la cocaina mi dava quel minuto di felicità, e continuai a farlo, sempre di più, non pensavo alla morte e non pensavo al dolore, non pensavo a niente. Avevo ancora il controllo su questa cosa, non sniffavo giornalmente.

The White Lady irruppe nella vita di Lamar Odom, e fece danni devastanti, a lunga gittata.

Odom arrivò nei Lakers post Shaq e pre Phil Jackson, nella stagione 2004/2005, con la squadra in mano a Rudy Tomjanovich prima e a Frank Hamblen poi, quindi in piena ricostruzione, sempre attorno al faro trainante Kobe Bryant, discretamente arrabbiato e desideroso di dimostrare all’ex compagno di Combo che avrebbe vinto anche senza di lui.

Lamar fece bene al suo primo anno in Gialloviola nonostante la stagione perdente e travagliata dei Lakers (34-48, fuori dai Playoff), doppia doppia di media a 15.2 punti e 10.2 rimbalzi a partita per l’uomo da South Jamaica, facendo altrettanto bene nella stagione successiva, attestandosi su cifre simili, cercando di adattarsi al gioco di Phil Jackson, chiamato nel mentre da Mitch Kupchak per risollevare le sorti dei Lakers.

Ma ancora una volta il destino riservava pessime notizie per Lamar.

Ricevetti una telefonata che mi cambiò la vita. Era l’estate del 2006, ero stato in giro per tutta la notte a fare baldoria, non ero rientrato a casa. Mio figlio Jayden aveva sei mesi, avrei dovuto essere a casa con lui, ma ero fuori, facendo stronzate.

La mattina ricevetti una chiamata da sua madre, in panico: “Jayden non si sveglia” mi disse.

“Come Jayden non si sveglia?” risposi.

“C’è l’ambulanza, lo stanno portando via”.

Ero a Manhattan, ho guidato fino a Long Island, e arrivato all’ospedale, il dottore mi ha detto: “non risponde, è andato”.

“Come andato? Ma di cosa stai parlando? L’ho visto. Andato???”

Era un bambino vivacissimo. Molto vivo. Ogni volta che entravo nella sua stanza, mi guardava fisso, mi riconosceva, ovviamente non poteva parlare, ma era come se mi dicesse “Ecco mio papà, come stai papà?”.

Come cazzo poteva essere possibile? Come poteva essersene andato?

Sei mesi. Andato.

Avrebbe 11 anni adesso.

I dottori hanno detto che è una sindrome che colpisce i neonati, e muoiono. Nessuna spiegazione. Nessuna risposta. Se ne vanno. E tu devi accettarlo, devi vivere con questo fardello. Credo che tutto sia cominciato da lì, con le droghe. Inconsciamente. Non sai perché lo fai, ma inconsciamente sniffi per non pensare ai traumi che hai subito.

Ancora una volta, come dopo la morte di sua madre, oltre ai suoi due figli L.J. e Destiny, a Lamar rimaneva il basket. E purtroppo per lui anche la cocaina.

Cercando di lasciarsi tutte le sue tragedie alle spalle, Lamar partecipava attivamente alla crescita dei Los Angeles Lakers di Phil Jackson, che nella Stagione 2007/2008 raggiunsero la Finale NBA, sconfitti dai Boston Celtics, e che nella stagione successiva si laurearono Campioni NBA, battendo 4-1 in Finale gli Orlando Magic.

Finalmente Kobe Bryant riuscì a vincere un Titolo da assoluto protagonista senza Shaquille O’Neal, con al suo fianco uno swingman della sua generazione, Lamar Odom. Ovviamente c’erano anche Derek Fisher, Pau Gasol e Andrew Bynum, ma la vera anima di quei Lakers era l’uomo da South Jamaica.

Dopo la vittoria di quel Titolo NBA 2009 a cui Odom ha contribuito sensibilmente con 11.3 punti e 8.2 rimbalzi di media a partita e con 13.4 punti e 7.8 rimbalzi di media nelle NBA Finals, la prestigiosa penna di Lee Jenkins di Sport Illustrated, scrisse:

“Il Laker più felice sul campo era quello cresciuto con il padre tossicodipendente, la madre morta per cancro al colon quando aveva 12 anni, che ha cambiato tre high school, che è stato cacciato dall’università senza aver nemmeno terminato il primo semestre, che è stato soggetto a tre investigazioni interne nella successiva università, che si è dichiarato per il Draft NBA ma che poi ha provato a tirarsi indietro, che è stato scelto dalla peggior franchigia dello sport americano, che ha violato la politica antidroga delle NBA per due volte in otto mesi, e che quando tutto sembrava essersi aggiustato, è andato a New York al funerale di una zia e si è trovato a dover seppellire anche suo figlio di sei mesi, per poi essere infine rapinato a mano armata un mese dopo. Questo era il giocatore più felice tra i Campioni NBA, Lamar Odom”

I Lakers vinsero il Titolo NBA anche nella stagione successiva, battendo 4-3 i Boston Celtics in una epica Finale, dove ancora una volta Lamar Odom fu protagonista, sempre più utilizzato venendo dalla panchina, sottostando alle richieste di Phil Jackson, che gli chiese lo sforzo di fare il sesto uomo, per entrare in partita e incidere con ancora più impatto sulla gara.

Una volta raggiunto il Double con i Lakers, Odom venne anche nominato Sesto Uomo dell’Anno nella stagione successiva 2010/2011, a detta di Kobe Bryant “la sua miglior stagione”, un meritatissimo award che lo consacrava come uno dei giocatori più efficaci della NBA.

Fu però un’altra estate di tragedie, per Odom, a New York. Dopo aver assistito al funerale di suo cugino di 24 anni, assassinato a South Jamaica, Queens, il giorno dopo, sempre nel Southside, il SUV di Odom, guidato da un autista, ebbe un incidente con un motociclista, la cui moto dopo l’impatto finì addosso a un ragazzo di 15 anni che stava camminando, uccidendolo. Lamar fu devastato da questa morte, ovviamente dopo aver vissuto l’incidente in diretta sulla propria pelle.

La morte d’estate a New York. Potrebbe addirittura essere un titolo di un film. Il devastante leitmotiv di Lamar Odom quando ritorna nella sua città nella off season, come se i suoi demoni si scatenassero ogni volta che è nei paraggi, per solleticargli il dolore e per ricordargli, semmai ce ne fosse bisogno, quanto instabile ed ingiusta è la vita.

Lamar è una persona sensibile, e nonostante abbia più volte toccato con mano la crudeltà della vita, rimase letteralmente sconvolto dalla morte di quel ragazzo di 15 anni che nemmeno conosceva, che è stato vittima del fato e di un bastardissimo destino, che ancora una volta si intrecciava al suo. Odom si ritrovò ancora a dover tuffarsi nel basket per riprendersi, e ormai, allo stesso livello del basket, sentendo l’insano bisogno di rituffarsi anche nel consumo di cocaina. La sua dipendenza alla white lady stava procedendo sempre più speditamente nelle sue dinamiche di vita, e stava cominciando a rovinargli tutto, basket, motivazioni, affetti, rapporti con i figli.

All’età di 31 anni e comunque con ancora molto da dare a livello fisico, non arrivò il rinnovo con i Lakers, anzi, venne ceduto ai New Orleans Hornets nella famigerata trade che doveva portare Chris Paul ai Lakers, trade che non andò a buon fine a causa del veto posto da David Stern.

Dovendo rimanere ai Lakers, ma virtualmente scaricato, Odom si sentì tradito dal front office, e chiese apertamente di essere ceduto, ma a una contender. Detto fatto, Lamar fu ceduto ai campioni in carica, i Dallas Mavericks, con i quali però non riuscì mai ad esprimersi al meglio, anche a causa della ormai cronica mancanza di motivazioni, e ai continui scontri sia con Rick Carlisle e con Mark Cuban, che gli rinfacciavano una vistosa mancanza di impegno e dedizione.

Venne persino assegnato alla D-League, senza mai presentarsi, e una volta tornato ai Mavericks trascorse anche una intera partita senza mettere piede in campo, cosa che non gli era mai capitata nemmeno alla high school. Senza troppi rimpianti se ne andò dal Texas e tornò ai Clippers, ma le motivazioni e anche la forma fisica sembravano essere ormai finite, e probabilmente i suoi problemi con la cocaina erano a livelli di guardia.

Le voci sulla sua dipendenza si susseguivano ovunque, a livello di gossip, ma anche a livello “ufficiale”, con alcuni ex compagni, persone in vista e ex allenatori come Pau Gasol, Magic Johnson e Phil Jackson, a postare sui social incoraggiamenti per lui, soprattutto dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza (la definizione giusta sarebbe “Driving Under Influence”, che implica non solo ebbrezza ma anche eventualmente sotto effetto di sostanze stupefacenti) il 30 agosto 2013, rifiutandosi, dopo l’arresto, di sottoporsi a qualsiasi tipo di test.

Lamar Odom era ormai una scheggia impazzita, era entrato definitivamente nel tunnel senza esserne più in grado di uscirne. A quel tempo un GM della NBA rimasto anonimo dichiarò che “Odom non sarà mai più stato in grado di giocare nella NBA”. Anche perché dopo la condanna per Driving Under Influence i giocatori sono obbligati a sostenere degli esami mirati per droga e alcol, e Odom, non sembrava avere molte chances di passare quei test.

Trascorse un paio di mesi in Spagna, al Baskonia, nel 2014, dove disputò solo due partite prima di tornare negli States a causa di un infortunio alla schiena che volle curare a New York addirittura firmò per i Knicks a stagione 2013/2014 ormai finita, senza scendere mai in campo, un triste epilogo della sua ottima carriera NBA.

Dodici crisi cardiache, sei ictus, due volte il cuore si è fermato, danni devastanti ai reni, il tutto durante i suoi quattro giorni di coma al Sunrise Hospital di Las Vegas. Uscire da una situazione così, non è assolutamente facile. Ritrovarsi poi di fronte ad un (sacrosanto) ultimatum da parte della propria figlia Destiny, che gli imponeva di smetterla e di disintossicarsi, altrimenti non l’avrebbe mai più rivista, non dev’esser stato altrettanto facile.

Il ritratto di Lamar Odom che ne esce, alla fine di tutto, è quello di una persona buona e sola, che ha sofferto tanto, tantissimo, e che ha sempre e comunque cercato di essere gentile e amichevole con tutti, rimanendo solo con i suoi demoni ogni volta che la gente attorno a lui se ne andava.

Sia chiaro, non stiamo parlando di uno stinco di santo, la sua dipendenza dalla cocaina, le sue infedeltà coniugali, gli aborti forzati (e da lui pagati) alle sue amanti, le liti e le minacce alla seconda moglie Kloé Kardashian e la sua quasi cronica assenza a fianco della prima moglie Liza Morales e ai propri figli, sono purtroppo tutti lì da vedere.

Kloé Kardashian una volta dichiarò che non volle mai avere figli da Odom perché sapeva che i suoi demoni gli avrebbero impedito di essere un padre presente.

I suoi demoni lo hanno sempre tormentato e martoriato, la sofferenza intrinseca che ha provato a causa delle sue perdite lo ha segnato per sempre, nonostante la cura intensiva per due anni con il luminare della psicologia William Parham, subito dopo la morte del figlio Jayden. E la cocaina di certo non è stata di aiuto. Di lui rimangono la conclamatissima da tutti i suoi ex compagni di squadra, di scuola e di università attitudine “You First Mentality”, quella generosità innata e quella gentilezza che lo hanno sempre portato ad essere più passatore che realizzatore, a regalare, a fare beneficienza, a trascorrere più tempo di tutti gli altri giocatori del suo pari status con tifosi, bambini, ragazzi, persone sfortunate e povere, a dedicare loro tempo, sorrisi e anche soldi.

Tutti, nonostante le sue nuove richieste di aiuto di qualche giorno fa dopo esser stato scaricato dalla fidanzata, speriamo che Lamar abbia finalmente sconfitto i suoi demoni, e che abbia trovato la pace di cui solo a tratti ha goduto.

Non per il suo talento, non per quanto di buono ha fatto sul campo da basket, non per il suo sorriso smagliante, ma semplicemente perché ogni essere umano meriterebbe serenità e pace interiore, miliardario o nullatenente, supercampione o schiappa che sia.

Come detto chi lo ha conosciuto, sia di qua sia di là dall’oceano, lo ha sempre descritto come una persona buona, gentile, educata, signorile, e purtroppo un pochino ingenua. E’ cosa risaputa che i grandi talenti che vengono dal ghetto si circondano della propria “crew”, spesso senza saper o voler distinguere tra gli amici veri e gli “amici” di convenienza, che cercano di spillarti soldi e briciole di potere e di fama.

Probabilmente Lamar è uno di quelli.

“Amici” che spesso lo hanno riportato giù nei meandri del ghetto che ha dentro, sfruttandone momenti di debolezza e deviandogli il focus sulla classica “cattiva strada”. Lamar si prendeva e si prende cura di almeno una dozzina di famiglie, nel Southside. Li manteneva. Li mantiene tuttora. Gente cresciuta con lui, che probabilmente fa fatica a tirare avanti. Lui ogni mese gli manda soldi. Tanti soldi. Da anni e anni.

Alla domanda “perchè lo fai Lamar?”, la sua risposta è cristallina come il suo sorriso, un meraviglioso sorriso che lascia trasparire, purtroppo o per fortuna, tutta la sua innocenza:

“Io sono stato più fortunato di loro, è naturale che lo faccia. Loro farebbero lo stesso con me”.

Questo è Lamar Odom.