“Tu non senti niente, tu non vedi niente, tu devi solo servire” – Freddie Fallows

“The person you just walked past is the one who could change your life. So every once in a while, stop and turn around” – Leigh Ann and Sean Tuohy

A Windy City il vento è cambiato. I Chicago Bulls, a un pugno di vittorie dalla vetta della Eastern Conference, scalpitano come i ganados bravos di Pamplona davanti ai fazzoletti rossi, e all’ombra della statua di “sua ariosità” si torna a parlare sempre meno sommessamente di corsa al titolo. Il merito? Il ritorno di Derrick Rose, l’energia di Joakim Noah, l’innesto ad alto QI cestistico di Pau Gasol, la sempiterna tenacia difensiva di coach Thibodeau e delle seconde linee produttive, certo. Ma anche, se non soprattutto, un ragazzo in prepotente e fulminea ascesa che veste la maglia numero 21.

Non serve essere cultori di Cluedo per capire che l’indiziato, come in ogni giallo che si rispetti, è il maggiordomo. Jimmy “the” Butler (il maggiordomo per l’appunto) sta attraversando la sua migliore stagione NBA e il suo rendimento è esploso come il seno di Carmen di Pietro nella cabina di un aereo. Medie in netta crescita e career-high quasi tutti ritoccati ne fanno uno dei nomi in cima alla lista per il premio di Most Improved Player (Draymond Green e Dennis Schroder permettendo).

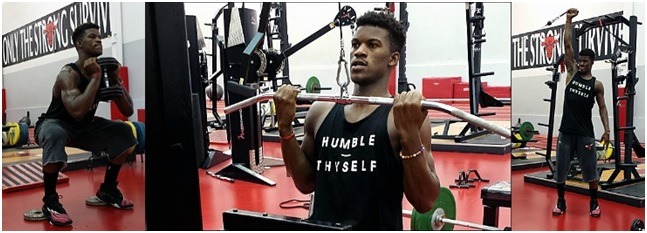

Per migliorare così ci sono volute una determinazione adamantina, che accompagna la giovane guardia-ala da quando nessuno credeva in lui tranne sé stesso, e un’estate fatta di allenamenti serrati e dieta controllata. Con tabelle da ironman più che da NBA, perché essere lavoratori instancabili e silenziosi è il requisito alla base della pellicola con Forest Whitaker nei panni del protagonista Eugene Allen, così come della franchigia dell’Illinois. Sulle rive del lago Michigan i paragoni – cestistici più che cinematografici – si sprecano. Qualcuno grida all’accostamento sempre scomodo e inadeguato con Jordan (complice una certa somiglianza), altri con Sidney Moncrief (due volte difensore dell’anno in Wisconsin, sponda Bucks), Paul George (MIP di due stagioni fa, trasformatosi da specialista difensivo a macchina da punti) o Kawhi Leonard (omologo in maglia Spurs). Qualcun altro grida solo per la scelta del parrucchiere, dove il rookie non ha il primato tricologico solo perché in squadra con Noah.

Mite come un uro Iberico eppure combattivo come un gallardo sivigliano, il venticinquenne ascolta poco le voci e va avanti a capo chino. Una guardia da soma, un working class hero di lennoniana memoria, che traina su e giù per il campo palloni e avversari per quasi 40 minuti a partita. Un record anche tra i maratoneti e i superman della lega. Una soglia inavvicinabile ai più, e che invece lui ha raggiunto anche grazie all’aiuto di un manipolo di amici fidati, ospitati nella off-season in una casa affittata e sprovvista di ogni comfort. “Abbiamo scelto di proposito di non arredarla. Niente tv, niente Internet, niente distrazioni: ogni volta che ci annoiavamo l’unica alterativa era andare in palestra”. O preparare una cena a base di pollo e delle odiate verdure.

Tanto lavoro, lavoro duro, ma niente in confronto a quello che Jimmy ha dovuto passare prima. La sua personale agoghé: il periodo di passaggio e maturazione che l’ha reso l’uomo che è oggi.

Cresciuto senza padre, a 13 anni viene sbattuto fuori di casa dalla madre, che lo consegna a una Tomball, sobborgo alla periferia nord-ovest di Houston, poco dissimile dalla Sparta di Leonida ed Efialte. Mentre i suoi coetanei sono impegnati a disquisire della natura del triangolo amoroso tra Joey, Dawson e Pacey o a dibattere per stabilire se sia meglio NBA Live o NBA 2K, Jimmy deve preoccuparsi quotidianamente di trovare un tetto da mettere sopra la testa. Da solo, senza nemmeno la compagnia di qualche spicciolo.

Tre anni passati a rimbalzare come un pallone da una casa a un’altra, da un divano all’altro, quando ce n’è uno. Tre anni che potevano essere le sue Termopili e che non ci avrebbero mai consegnato la sua parabola. Un pomeriggio invece, dopo l’ennesima sfida a 21 al campetto, fa amicizia con un altro ragazzino della zona, Jordan Leslie. I due condividono la passione per lo sport e la mancanza di una figura paterna: parte un invito a cena, poi un altro, poi a dormire…e anche il passo che lo tramuta in una ospitalità permanente non tarda ad arrivare.

Jimmy Butler III viene così accolto da una famiglia in cui più che il terzo incomodo era l’ultimo che mancava per fare le squadre e giocarsi il classico 5 vs 5. Michelle Lambert, la mamma di Jordan, ha avuto quattro figli prima che suo marito morisse, mentre il nuovo compagno ha portato in dote altri tre pargoli. I soldi sono quelli che sono e all’inizio le visite solo saltuarie. Poi a giorni alterni i ragazzi insistono dicendo che “stanotte è il mio turno per ospitare Jimmy“, e quando hai 7 fratelli in pratica è sempre ora di fermarsi. Un’epopea che meriterebbe un film se non fosse già stata trasposta da Hollywood in salsa NFL con “The Blind Side”, la storia tanto vera quanto commovente del campione di football Michael Oher e della sua famiglia adottiva.

Trovata una casa, il rendimento scolastico migliora e si moltiplicano anche le energie e le emozioni da canalizzare nel gioco. Jimmy Buckets si scatena e diventa in fretta la stella dei Cougars di Tomball High. Nell’anno da senior viaggia a una media di 19.9 punti e 8.7 rimbalzi. Tanti, ma non abbastanza per attirare l’attenzione di una scuola di Division I. Senza borsa di studio opta per il vicino Tyler Junior College. All’esordio il maggiordomo ne mette subito 34 e poi inizia a servire una discreta serie di trentelli e quarantelli che sparecchiano i game plan avversari e attirano scout come il miele le api. Nell’aprile del 2008 nella buca delle lettere dei Lambert, in mezzo a pubblicità e bollette, ci sono cinque lettere. Sulla carta intestata Michelle, Jordan e Jimmy leggono i nomi di Marquette, Kentucky, Clemson, Mississippi State e Iowa State.

La scelta cade sulla prima opzione e Djimmy (“la D è muta”) fa fagotto ancora una volta per muoversi a Milwaukee, nell’ateneo che fu di D-Wade (la ‘D’ non è muta) e che allora ospita Wes Matthews (oggi titolare ai Blazers). Nel primo anno al college, e lo stesso sarà per l’esordio tra i pro, Butler è una riserva. Sarà l’impegno, sarà il talento, sarà il ricordo delle notti trascorse all’addiaccio negli anni dell’adolescenza, ma Jimmy sulla panchina passa sempre meno tempo. Nessuno nei Golden Eagles conosce però la sua storia: non è misericordia o compassione che cerca, come non le ha mai cercate, ma un’opportunità. Gliela dà Buzz Williams. E come creta nelle mani del demiurgo, il giovane ’89 si fa plasmare dal nuovo coach in un giocatore di primo livello.

In 3 anni con la maglia di Marquette gioca 106 partite (di cui 69 da titolare) e viaggia a 12 punti, 5.5 rimbalzi, 1.7 assist e 1.08 rubate ad allacciata di scarpe. Anche le percentuali sono convincenti: 50% dal campo, 38% dall’arco e 77% dalla linea della carità. Anzi ai liberi, perché con dei numeri così Jimmy non ha favori da elemosinare ma è libero di seguire il sogno di diventare un professionista. Sempre più forte della convinzione che a tirarlo fuori dai guai, oltre ai Lambert, non sia stata certo la pietà ma i suoi attributi.

Destino vuole che tra gli appassionati di orchite cronica ci siano anche i Chicago Bulls. Il maggiordomo, a causa della sua versatilità ed etica del lavoro, finisce infatti dritto nel mirino dell’ispettore Thibs, che gli riserva la scelta numero 30 al Draft del 2011. La fama di arcigno difensore e fiero rimbalzista conquistata sotto coach Williams, finalmente paga. In tutti i sensi. Insieme all’ultima chiamata del primo giro arriva infatti l’annesso contratto garantito: un quadriennale da oltre 5 milioni di dollari. Mica male per un maggiordomo, sempre pronto a pulire il parquet coi suoi tuffi in attesa di lucidare l’argenteria a giugno.

Mica male neanche i suoi progressi in campo. Sa tirare da fuori sugli scarichi e, quando si aprono le maglie, carica l’area come un Miura andaluso fa col toreador. Incurante di difese a zona, a uomo, encierro, picadores e banderillas, punta dritto al ferro. E il finale è non di rado degno dei rodei dell’amato Texas.

Le sue quote crescono ma non il desiderio di riflettori: non gli interessa molto né essere un leader (“sono un buon role player in un’ottima squadra; mi piace esserlo”), né un miliardario. Ha da poco rifiutato un prolungamento di contratto da 40 milioni in quattro anni: “sono cresciuto senza un dollaro, penso di potermela cavare per un altro paio di giorni con quelli che ho adesso”, ha dichiarato preparandosi ad affrontare un periodo da restricted free agent. Per i Bulls sarà probabilmente troppo difficile rinunciare a un giocatore che spesso e volentieri marca l’attaccante avversario più pericoloso e di là segna pure, mentre per Jimmy scommettere su di sé non è sicuramente una novità. Non lo è nemmeno mantenere il focus sulla difesa, sempre così fisica che oltre ai compagni, anche molti avversari ci tengono ad abbracciarlo personalmente.

Anno dopo anno il suo gioco si fa più completo, e agli intangibles ha ormai aggiunto i tangibiles: cifre da All-Star che potrebbero anche valergli una convocazione a New York nel secondo week-end di febbraio. I traguardi personali però interessano poco al figlioccio di Michelle, tutto musica country e stivali da cowboy. L’obiettivo è uno solo: servire nella lega, proprio come Cecil Gaines, sotto molteplici presidenti e ricevere l’invito di Obama alla Casa Bianca: un privilegio riservato ai campioni NBA. Perché ci sono persone che passano e scivolano via, ci sono persone che si fermano. Jimmy è qui per restare. Al suo servizio, signore.

Ps: Gli Hawks saranno pure primi a Est, ma non nominategli Jimmy Butler…

La prima foto è uno sfondo (uno dei) per il desktop servito su di un piatto d'argento