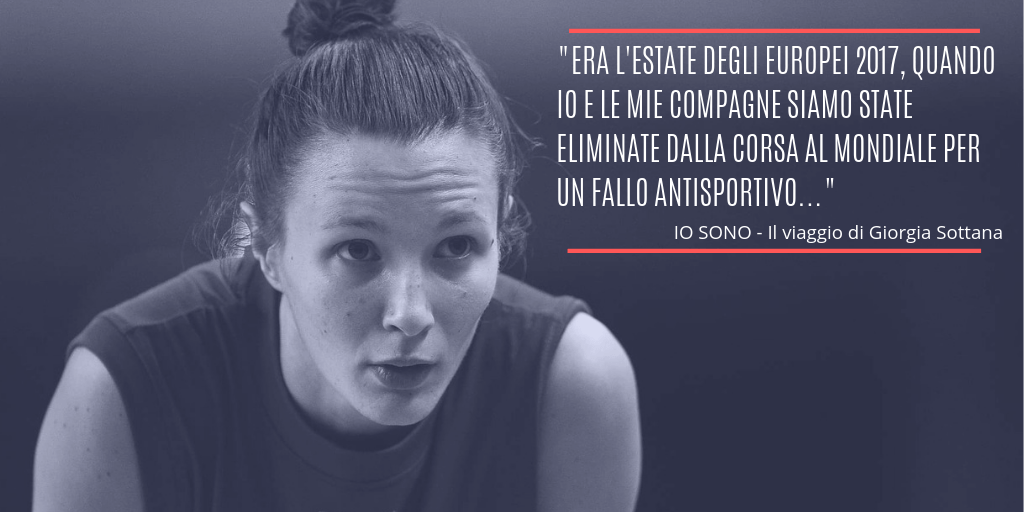

di Giorgia Sottana

Mi è capitato di pensare di smettere di giocare. A chi non capita almeno una volta nella carriera? La cosa a volte difficile da accettare è che molti pensano che fare lo sportivo sia solo una fortuna. Sia solo un gioco. Sia solo divertimento. Se hai anche la benedizione di essere pure discreto in quello che fai, ti fanno anche i conti in tasca. Ogni tanto mi capitava di pensare al talento che il buon Dio mi aveva dato, considerandolo a volte – sbagliando – più un peso che una grandissima benedizione. Suonerà folle, eppure è così.Ho passato la mia vita a giocare a basket, ho sempre e solo fatto questo. E’ il mio amore grande. Ho passato una vita a fare i conti con quello che la gente pensava di me, portandomi appresso le aspettative che mi erano state accollate da quando ero una bambina. Andavo ancora alle medie quando già si parlava spesso e volentieri di quello che sarei diventata. Ma poi, chi sarei diventata, di fatto, lo hanno deciso gli altri. Quando sei piccola l’unica cosa di cui ti frega è andare in palestra e giocare, e se ti fanno dei complimenti e ti mettono addosso un piano futuro, ne sei pure felice e orgogliosa. So che ogni commento, specie quelli positivi che ho avuto nella mia adolescenza, erano commenti unicamente volti a mostrare apprezzamento.

Poi un giorno mi sono svegliata, e ho sentito addosso il peso di tutto questo. Seduta sul mio letto, in camera mia, da sola, mi chiedevo: ma voglio davvero tutto questo? Amo davvero questo sport? Voglio davvero fare questo nella vita? La verità era che non lo sapevo più. Non capivo più se le strade che avevo preso, le scelte fatte, l’amore che dicevo di avere per la palla, fossero una cosa mia o una cosa degli altri.

Sai cosa c’è in comune tra me e te che leggi? Siamo entrambe PERSONE. Spesso questo non viene considerato, sembra quasi che nello sport, assieme al privilegio che noi professionisti abbiamo, dobbiamo anche mostrarci come una specie di macchina. Ma macchine non siamo: infatti, a differenza di ogni strumento, abbiamo un cuore e una mente, come tutti.

Quando ho conosciuto Gabriele, mio mental coach e co-autore del libro, ero arrivata quasi alla totale saturazione: ero ingestibile, burbera, ‘na rompi palle musona. Pensavo che tutto mi fosse dovuto, e non sapevo più da che parte girarmi. Continuavo a riempire il mio essere di un sacco di balle che mi raccontavo per convincermi, o semplicemente per darmi un alibi quando facevo poco o male il mio dovere (sì, lo chiamo dovere perché in quel momento era ancora un dovere). Come se non bastasse avevo passato una vita ad ascoltare ogni cosa che mi veniva detta dagli altri, senza fermarmi davvero mai ad ascoltare me stessa. Non avevo obiettivi, mi pareva di non aver nemmeno più dei sogni. Ringrazio me stessa per aver comunque avuto un barlume di consapevolezza, e di aver capito che avevo bisogno di qualcosa di diverso. Avevo bisogno di far due conti con ciò che ero. Avevo bisogno di conoscermi un po’. Ma più di tutti avevo ancora una voglia matta – inconscia – di giocare allo sport che amo, divertendomi.

Quante volte, prima di iniziare questo percorso, mi sono ritrovata da sola a fine allenamento, seduta in spogliatoio, a chiedermi cosa stessi facendo esattamente. Cosa volevo essere? Dove volevo arrivare? Perché mi sentivo così?

Ora posso dire che tutte queste domande trovavano risposta nel “come”. Come volevo essere. Come volevo arrivarci. Come volevo sentirmi.

Può sembrare strano, ma parlare della propria storia non è poi così facile. Forse perché tante parole sono già state dette, ed ora mi ritrovo un po’ a corto di caratteri, o forse semplicemente perché è difficile “dire e non dire” così da suscitare un’interesse. Così, anche ora, mi ritrovo ad usare la solita tecnica che uso sempre quando voglio raccontare qualcosa: cerco nel cuore e riverso pensieri nel foglio con onestà.

Quando io e Gabriele abbiamo scelto di raccontare il nostro percorso di lavoro, abbiamo deciso di farlo per un motivo preciso: fare del bene. Non solo per l’iniziativa benefica legata a questo progetto (il ricavato andrà devoluto a NutriAid, associazione che si occupa della malnutrizione infantile), ma anche direttamente a chi lo leggerà. Capiamoci: so di non essere Micheal Jordan, o Kobe Bryant o LeBron James, e forse è proprio questo che mi ha convinta a scrivere questo libro. Sono una persona normale. Sono la bambina che guarda una partita alla televisione. Una ragazza che a volte non voleva svegliarsi la mattina per andare a scuola ma ci andava comunque. Sono quell’amica con cui andare a mangiare la pizza, e una figlia che a volte fa incazzare i genitori. Sono anche una donna che ha dei sogni, delle paure e un sacco di speranze. Che è caduta, si è rialzata, ha preso i suoi dubbi e ha provato a distruggerli, che ha voluto comprendersi e migliorarsi. In campo e nella vita.

Penso che, al giorno d’oggi, sia facile vendere un prodotto falso. La forte componente mediatica di questi tempi, porta i giovani – ma non solo – a vedere nei “personaggi famosi” degli idoli. La parola “idolo”, nel nostro vocabolario, indica precisamente un “oggetto o immagine cui si attribuiscono caratteri e poteri divini”. Cioè, capite? Quando una bambina mi si avvicina e mi dice “sei il mio idolo”, mi viene un brivido. Non voglio essere l’idolo di nessuno. Lavoro ogni giorno per poter essere un modello ed esempio. Per essere il meglio che posso, come giocatrice e come persona. Punto.

Il percorso che ho fatto con Gabri è stato un percorso di conoscenza, di presa di coscienza, di onestà e di rispetto, prima di tutto verso me stessa. E vi assicuro che non è stato facile fare i conti con le mie debolezze, i miei difetti, e tutte quelle convinzioni sul mio essere che si fondavano solo ed unicamente su quello che facevo. Prima di percorrere questa strada, io pensavo che Giorgia Sottana fosse una giocatrice di basket. Niente di più sbagliato. Io gioco a basket, amo alla follia questo sport, ed è una fortuna continua poterlo fare come lavoro. Ma io SONO questo? È questo che definisce il mio essere?

Ora vedo tutto sotto un altro punto di vista. Vivo le cose in modo diverso e anche le parole che sento, commenti positivi e negativi, vengono filtrate da ciò che sono.

Ho la presunzione di poter dire di aver giocato con tantissime fuoriclasse, o aver conosciuto altrettanti fenomeni, che non avevano un’idea del loro immenso valore al di fuori del solo rettangolo di gioco. Ho conosciuto anche tante giocatrici che preferiscono dare la colpa agli altri piuttosto che guardare a cosa stanno facendo loro. Quante volte capita di dar la colpa agli altri per i nostri risultati insoddisfacenti? Quante volte ci capita di demoralizzarci sapendo di non essere riusciti a dar il meglio di noi stessi? Quante volte vorremmo mollare tutto perché la strada è troppo in salita?

Io ero una di quelle persone. Una di quelle come tante che preferiva guardare altrove invece che dentro sè stessa. Avevo paura, perché quando ti guardi dentro non puoi più dar la colpa a qualcun altro: la responsabilità diventa unicamente tua. Qualche collega mi ha preso in giro sapendo che mi ero appoggiata ad una figura – ancora un po’ sconosciuta – come quella del mental coach. Al tempo la cosa mi ferì, ora invece mi fa sorridere, perché in me c’è stato un cambiamento reale, che tante persone che mi conoscevano prima – e ora – hanno notato e vissuto.

Di fatto ho imparato che sicuramente avere del talento è importante, ma ci sono tante altre cose che forse lo sono di più. Saper ascoltare chi ti parla. Ascoltare davvero, intendo. Imparare come comunicare i propri pensieri a chi ci sta accanto o lavora con noi. Tracciare degli obbiettivi e seguire con fiducia la strada che ti porta ad essi. Ho anche imparato che nelle sconfitte si trovano i più importanti insegnamenti e che i dettagli hanno un’importanza incalcolabile. Penso di poter dire che mentre prima le cose scorrevano e mi passavano davanti senza che io le comprendessi, adesso cerco di fermarle e capirle, analizzarle e imparare, eliminarle o tenerle. Come scrivo nel libro “Sono io il capo delle mie sensazioni, sono io il comandante delle mia imbarcazione”.

Il lavoro che Gabri ha fatto con me, che ringrazio e che non smetterò mai di essergli riconoscente, mi ha portato ad essere esattamente dove volevo es- sere, come volevo essere, nel momento in cui volevo esserci: IO SONO NEL QUI ED ORA.

Condividere una giornata tipo su ISS e che meraviglia! Ci hai fatto vedere che tutto e scandito a partire dal risveglio in maniera ben precisa e certosina. Le attivita ,gli esperimenti, il nutrirsi,lo sport: tutto condito da collaborazione e stima reciproca con i colleghi. Genitori e moglie sono ua parte importante della vita. Ogni riferimento a loro e di una delicatezza e dolcezza infinita. Un grande astronauta e un grande uomo buona navigazione nella vita con tanti altri traguardi. Grazie.ancora