immagine di Joey Guidone

articolo di Andrea Cassini

La depressione è un’incrinatura dell’amore, scrive David Solomon ne Il demone di mezzogiorno. Più si ama, più si teme di perdere l’oggetto del nostro amore. La paura ci rende umani, insieme al dolore, alla disperazione, alla tristezza. Accettarle come parti della nostra dimensione, spesso, è il migliore antidoto per evitare che i sentimenti negativi prendano possesso di mente e corpo. Quando ribaltano il tavolo, lo fanno all’improvviso. Impugnano le redini, stringono e ti lasciano senza fiato; senza capire.

A Kevin Love, durante la partita dello scorso 5 novembre contro Atlanta, è accaduto proprio questo. È facile confondere questioni di salute mentale con affermazioni banali, da snocciolare sulla bacheca di un social network. Sono nel panico per un esame. Ho l’ansia, voglio lo Xanax. Piove da una settimana, sono depresso. A volte diventa anche un modo per vantarsi, per mettersi in mostra. Solo quando ti capita davvero capisci che certe parole non vanno prese alla leggera. Nei momenti che precedono un attacco di panico, ha spiegato Kevin Love nell’intenso contributo per The Players’ Tribune, ti accorgi che qualcosa è off, che non stai bene. Segnali premonitori, come le scosse che precedono un terremoto. Hai il respiro pesante e il passo lento, la vista annebbiata, un ronzio nelle orecchie. Un atleta professionista è abituato a convivere col dolore, quello più superficiale e fisico; stringe i denti e non ci fa caso. Di colpo, il crollo. Nel suo caso durante un time-out, con le parole di coach Lue ridotte a un brusio di sottofondo. L’aria entra nei polmoni, ma ti sembra che un coperchio occluda la gola. Il cuore rimbalza nel petto, ma tu non avverti i battiti. C’è qualcun altro al volante del tuo corpo, l’unica libertà che ti resta è un pensiero: come scappare dalla morte imminente? Kevin Love prova a fuggire in senso letterale, si rifugia negli spogliatoi, ma perde la strada tra i corridoi e non ha la forza di chiedere aiuto. Alla fine si affida alla reazione più atavica che riesce a ricordare: si sdraia a terra e attende immobile. Così lo trovano gli uomini dello staff, che lo soccorrono e lo portano in ospedale.

La depressione, per definizione, è una malattia incomunicabile perché ti mostra una realtà differente da quella altrui. La si descrive solo attraverso metafore. Un abisso che ti richiama a sé, una sensazione di cadere, un parassita avvinghiato a un albero – che succhia la linfa ma tiene in piedi la corteccia, un animale feroce abbarbicato sullo stomaco – che ti protegge dai pericoli a costo di farti male. Parlarne significa ammettere le proprie debolezze, dare un nome ai propri fantasmi. Per questo associare certe idee al mondo dello sport sembra un paradosso. Amiamo il basket, e le altre discipline, anche perché l’agonismo stuzzica i nostri istinti primitivi, e nel gioco ritroviamo dissimulata una mera battaglia che elegge il più forte. La cultura sportiva è disseminata di dettagli che rimandano a questo, a partire dal modo in cui s’insegna il mestiere ai bambini. Non serve immaginarsi crudeli riti di passaggio, alla maniera degli spartani. Basta pensare a un padre che urla dagli spalti o a un allenatore in piedi davanti alla panchina, le maniche della camicia arrotolate fino ai gomiti. Non piangere. Impara a incassare i colpi. Butta giù il rospo, stringi i denti e vai avanti. Non lasciarti provocare. Reagisci. Non mostrarti debole, o l’avversario ne approfitterà. Non lasciare intravedere nessuna incrinatura, nella tua armatura scintillante – già, le incrinature di cui scriveva Solomon. Sono tutti messaggi negativi, perlopiù divieti. Viene in mente il padre del tennista Andre Agassi che lo addestrava con un comandamento: non tirare la pallina in rete, e lui, come scrive in Open, è cresciuto odiando il tennis e quella macchina sparapalle che assomigliava a un drago. Quando l’amore, che sta al polo positivo, non trova spazio, il dolore lo sopravanza, e per farlo stare zitto va ignorato. Eppure, senza la comprensione della propria mente, i fantasmi guadagnano terreno. Per Freud, non a caso, la depressione era una paura privata del proprio oggetto.

Per Kevin Love l’attacco di panico fu un fulmine a ciel sereno. Prima d’allora non si era mai confrontato coi problemi che sedimentavano sul fondo della propria mente, non credeva di averne bisogno. Anche lui era stato tirato su con quegli ideali virili, e se vuoi fare strada nel mondo dello sport la trafila high school – college – NBA diventa una faccenda di selezione naturale, una palestra dove vige la legge della giungla: basta un attimo di debolezza e gli altri ti mangiano, e tu finisci a casa. Quando arrivi al piano di sopra, quando ce la fai, ti senti indistruttibile; in realtà non lo sei, nessuno lo è. Everyone is going through something. Kevin Love ha scelto d’intitolare il proprio racconto con la verità più importante che ha appreso in questi mesi. È bastato scendere di uno scalino, accettare la propria fragilità e raccogliere il coraggio a due mani per chiedere aiuto. Parlando con amici e terapisti, a Kevin Love si è aperto un mondo lontano dalle mappe con cui era familiare. Lutti mai consumati, rimorsi, parole non dette, paure sepolte. Dal 5 novembre non ha più sperimentato altri attacchi di panico, e la scelta del coming out risponde anche all’esigenza di mettere in ordine le idee. Nondimeno, il suo articolo ha la missione di invitare gli altri a seguire il suo esempio e aprirsi, prima a se stessi e poi agli altri.

Le reazioni si sono susseguite numerose – e prevedibili, per certi versi. Prima di considerarle, gioverà ricordare che qualche giorno prima era stato un altro atleta a sollevare quel velo, col suo solito stile poco appariscente. DeMar DeRozan, dai malfamati neighborhood di Compton a stella dei Toronto Raptors, in un’intervista aveva ammesso di conoscere bene la depressione. Nel suo stile, dicevamo: senza fronzoli né giri di parole. Pur cresciuto tra le tentazioni di una giungla metropolitana, racconta, non ha mai buttato giù un drink né sperimentato una droga. Ha trattato il proprio corpo come un tempio e la mente come un sancta sanctorum, consapevole di quanto sia rischioso lasciare il controllo ai sentimenti negativi. Soprattutto, ha imparato dalla madre una lezione importante. Siamo tutti esseri umani, non esistono supereroi, e ognuno combatte in silenzio la propria battaglia. Il punto di vista di DeRozan sulla salute mentale, seppur esposto in parole sintetiche, è più maturo dell’esperienza fulminante di Kevin Love. Quando ti abitui a immaginare la depressione come una compagna di vita, smetti di considerarla come un parassita e comprendi invece quanto abbia contribuito a costruire la tua personalità, insieme a tutte le altre esperienze. Una rapida dimostrazione di quanto la sua sensazione sia corretta: quando si ricorre ai farmaci per superare un episodio di depressione maggiore, la vera sfida non è scacciare il malessere, perché con la giusta spinta il corpo tende a curarsi da solo; ma il paziente guarito è una persona profondamente diversa, orfana di una parte fondante del proprio essere, da ricostruire con pazienza come si fa con un muscolo atrofizzato.

Un carattere sensibile si esprime in varie forme, dalla maschera schiva di un DeRozan o di un Love all’eccentricità di un Larry Sanders, protagonista di una parabola con la propria salute mentale – spesso incompresa, come raccontavamo su queste pagine – che l’ha portato ad abbandonare la pallacanestro. Sono animi che tendono ad attrarsi l’uno con l’altro; attraverso quelle incrinature, che non si riescono a coprire con nessuna toppa, le emozioni transitano in entrata e in uscita, senza filtri. Tra le reazioni chimiche che si scatenano dentro uno spogliatoio, c’è da credere che un leader sia capace di accorgersi di simili dettagli, ed ecco che salta alla memoria l’ultima diapositiva delle Finals 2016, con LeBron James che corre ad abbracciare Kevin Love, prima di tutti gli altri, quando la sirena di gara 7 sancisce il trionfo dei Cavs: quel Kevin Love che il Re ha sempre trattato col rispetto che si deve a un alfiere, dal giorno del suo ritorno in Ohio fino a oggi, attraverso le critiche e i momenti più duri, mentre il resto del roster finiva pian piano smantellato.

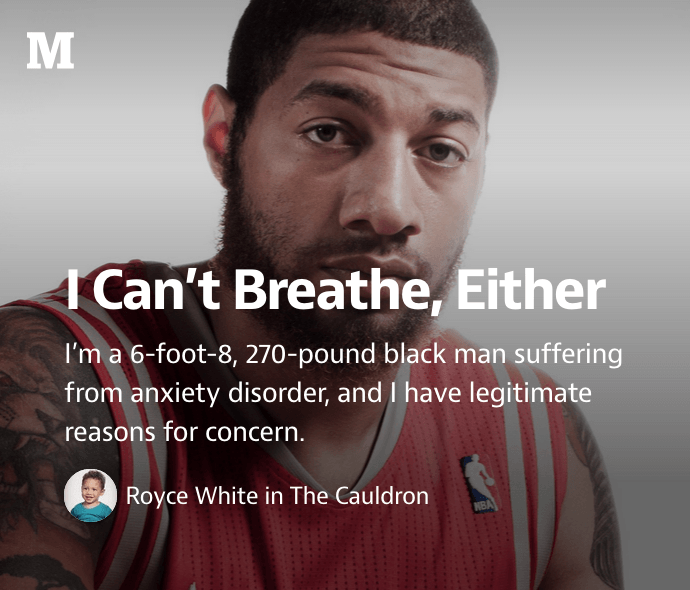

Kelly Oubre è un altro atleta che mostra una facciata larger than life, ma ha colto l’occasione per parlare a cuore aperto delle proprie ferite. Suo padre gli ha insegnato a ostentare la faccia da poker ma certe volte, dietro le apparenze, hell is turning over. Ora che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, e l’opinione pubblica è forse più pronta ad affrontare l’argomento, sarebbe interessante rivalutare l’esperienza di Royce White. Matricola da Iowa State con mani educatissime, scelto al primo giro dagli Houston Rockets nel 2012, si inimicò mezza NBA – fan compresi – quando cominciò a richiedere alla franchigia un trattamento particolare per venire incontro ai suoi disturbi d’ansia. Incapace di gestire la fobia dei viaggi aerei, si accordò per organizzare le trasferte in autobus, con ovvie difficoltà logistiche che lo condizionarono fin dalla stagione da rookie. Più i suoi appelli restavano inascoltati, più il suo malcontento cresceva.

White finì in rotta con la franchigia e coi piani alti della NBA, rei di ignorare la salute mentale dei giocatori. Non avrebbe messo a rischio il proprio benessere, concluse l’arringa, imbottendosi di Xanax e Benadryl pur di sostenere lo stress di una partita. Per i malpensanti, Royce White era solo uno sfaccendato in cerca di una scusa brillante per guadagnare qualche milione senza lavorare, e dopo qualche cambio di divisa fu allontanato dalla lega. Il suo ritorno al basket risale allo scorso anno, quando si è laureato MVP del campionato canadese. La verità che lui metteva a nudo sei anni fa, oggi finisce recitata in coro da chiunque abbia commentato l’articolo di Kevin Love: come mai in NBA ci sono plotoni di fisioterapisti e nutrizionisti al servizio quotidiano di ogni atleta, e nemmeno uno psicologo per curarne la mente? L’unico a pensarci pare sia stato Brad Stevens, che ha voluto uno sportello psicologico sempre aperto per i suoi Celtics: prima di dedicarsi alla pallacanestro l’ex-coach di Butler aveva lavorato per il colosso farmaceutico Ely Lilly rimanendo impressionato, fin dal primo giorno in ufficio, dalla quantità di antidepressivi immessi sul mercato.

Al di là di questi nobili esempi, anche in una lega che cerca di apparire progressista si gira intorno ai luoghi comuni di cui parlavamo in precedenza: nel microcosmo virile dello sport si ignora la sofferenza e si impara a incassare i colpi senza chiedere aiuto. Si consideri questo. La figura dell’atleta “problematico” è accettata senza che si alzi un sopracciglio, e nell’immaginario di cui è imbevuta la pallacanestro americana diventa persino un elemento di cultura, quasi un archetipo: il cestista cresciuto nelle strade che annega i propri demoni nell’alcool, li confonde con la droga, li stordisce con un cazzotto, li scaccia con un colpo di pistola.

Se oggi altri tre giocatori, peraltro più influenti di lui, si sono espressi pubblicamente sul tema della depressione, parte del merito andrà riconosciuta a Royce White e alla sua testardaggine da avvocato, perché c’è un punto su cui ogni voce è concorde: è sufficiente parlare delle proprie esperienze per incoraggiare chi soffre a non mollare. Senza nemmeno saperlo, dice Kelly Oubre, DeMar DeRozan con quell’intervista ha salvato la vita a qualcuno.

C’è chi ha definito l’ansia “la malattia delle occasioni perdute”, mentre la depressione è senza dubbio quella malattia che ammorba tramite il senso di colpa. Shakespeare l’ha mostrato magnificamente nel Mercante di Venezia:

“Non so spiegare questa mia tristezza/mi stanca; anche voi dite che vi stanca/ma come l’abbia presa, trovata, assorbita/di che è fatta, di dove venga/vallo a sapere…/La malinconia mi rende un tale mentecatto/che stento a riconoscere me stesso”

Chi soffre riconosce l’insensatezza della propria condizione e si strugge paragonandosi a chi sopporta sfortune, all’apparenza, peggiori. Chi sta intorno al malato, chi lo ama, si rode al pensiero di non aver fatto abbastanza, di non essersene accorto in tempo. Ryan Anderson oggi è tra i cecchini più temibili degli Houston Rockets lanciati al comando della Western Conference. Nel 2013 giocava nei New Orleans Hornets e la sera del 12 agosto tornava verso casa, tra le luci della bellissima Big Easy, per trovare il corpo esanime della fidanzata, Gia Allemand. Si era impiccata, e morì in ospedale due giorni dopo. Non si era accorto di nessun segno premonitore. Parlavano molto i due, ma non lasciavano che le parole scavassero troppo a fondo. La depressione si era nascosta là sotto, e non voleva farsi scovare. Ryan sprofondò in una disperazione cupa, convinto che la colpa della tragedia fosse sua: lei temeva che la tradisse, e quello stesso pomeriggio avevano litigato. L’opinione pubblica era dello stesso avviso, e non indugiava a puntare l’indice: Gia era una starlet della televisione, agli occhi dei suoi fan Ryan Anderson doveva essere quel bruto che giocava a basket, troppo rozzo per comprendere i sentimenti di una donna. Se vi steste chiedendo come mai Ryan Anderson alzi le dita al cielo dopo ogni tripla segnata, beh, il motivo è questo.

Uscì dal tunnel grazie al supporto del suo coach dell’epoca, Monty Williams, che lo accompagnò in un percorso di fede. Pochi anni dopo, il destino avverso chiamò a sé un’altra vittima, la moglie dello stesso coach Williams, stavolta in un incidente stradale: il legame tra i due uomini, se possibile, attraverso le reciproche sofferenze si fece ancora più saldo.

Appena le partite coi Rockets gli lasciano un attimo libero, Ryan Anderson ne approfitta per girare l’America a rappresentare un’associazione dal nome “To Write Love on Her Arms”. Negli anni ha già aiutato molte persone, raccolto fondi e stimolato intere comunità al dibattito, e ora che Derozan, Love e Oubre hanno sdoganato il tema della salute mentale in NBA di sicuro la sua missione otterrà altri successi.

Perché il fuoco non si spenga, tuttavia, è necessario riattizzarlo continuamente. Ogni anno assistiamo a celebrità di ogni settore che si tolgono la vita. Persone che in pochi conoscono, ma che in molti amano: Robin Williams, qualche anno fa, e i recentissimi casi di Chris Cornell dei Soundgarden e Chester Bennington dei Linkin Park. Il loro gesto non andrà dimenticato, questa la formula che sciorinano i media a ogni occasione, ma alla fine preferiamo obbedire al nostro istinto di sopravvivenza, e dimentichiamo. Vedere gli altri morire, da una distanza di sicurezza, ci ricorda che siamo vivi. Addentrarci nella sofferenza degli altri, al contrario, ci fa sprofondare anche nella nostra – come quell’abisso che più lo guardi, più ti scruta dentro. Per rompere il circolo, serve ascoltare l’appello di Kevin Love, guardarsi dentro e trovare il coraggio di chiedere aiuto. Ciascuno, con un colpo di spugna, può cancellare un atomo di male dal mondo. I supereroi non esistono, ci sono solo uomini, e solo noi stessi possiamo salvarci dai demoni che si annidano nelle incrinature. Per farcelo capire, persino gli atleti della NBA si tolgono il mantello dalle spalle.

È inaccettabile come la salute mentale sia così sottovalutata in un mondo complicato come l’NBA.

Giocatori arrivati al centro dell’attenzione comune provenienti da contesti difficili e ignorati hanno il diritto di essere tutelati a livello mentale. In molti, troppi, pensano alla loro vita agiata, al conto in banca, al fatto che fanno ciò che amano; in pochi riflettono sul carico di responsabilità, sull’opinione pubblica, sull’esposizione mediatica. Non tutti hanno il carisma di LeBron, una macchina da pallacanestro con caratteristiche fisiche e mentali fatte apposta per fare la differenza in questa lega, ci sono anche i giocatori con problemi di ansia e stress comuni alla maggior parte degli essere umani che aumentano, o potrebbero aumentare, in maniera preoccupante se non monitorati. Cito l’articolo: come è possibile che ci siano plotone di fisioterapisti e nutrizionisti e neanche uno psicologo per tutelare la salute mentale di giocatori bombardati da pressioni quotidiane?

Splendido articolo, complimenti.

Andrea,bellissimo articolo.

Mi auguro che ci siano più atleti e che si espongano sempre di più su questi argomenti.Purtroppo la lega NBA è show business crudele dove lo spettacolo deve continuare e non importa nulla che a soffrire siano gli stessi protagonisti di questo spettacolo.

Complimenti per l’articolo..

Grazie! ❤️

Articolo veramente interessante. I giocatori nba differiscono da noi semplicemente dalle qualità fisiche, ma sono esposti continuamente al giudizio critico anzi spietato di tifosi e fan, ogni giorno, ogni twit. E il cervello, i sentimenti, non hanno tutti quei cm in piu. Allargando il discorso, mi chiedo perchè sì l’ora di religione a scuola e non parimenti un percorso psicologico che aiuti in una fase così delicata della crescita.

Grazie per l’articolo

da depressa accertata e in cura vi faccio i miei complimenti per l’articolo ben fatto, assolutamente chiaro e realistico di ciò che è questa terribile malattia che ti rovina la vita.

si impara a conviverci ma comunque ci rovina molti momenti, a noi comuni mortali, come a questi super campioni (come anche a molti super del mondo dello spettacolo)

non sono superwoman, ma molte volte il problema è proprio che chi mi frequenta lo pensa! siamo degli ottimi attori

vi ringrazio di cuore

Grazie dell’articolo! Illuminante, per nulla scontato, inaspettato…amo il basket e trovare raccontato qui, con questa sensibilità, un tema così difficile è veramente rincuorante!

Ciao, intato complimenti, siete bravissimo, ho letto l’articolo, sono uno psicologo psicoterapeuta e mi avete stimolato a rispondere. Ho scritto su FB:

https://www.facebook.com/paolofratagnoli/?__tn__=kC-R&eid=ARDf8luU3PMngV-mPYKCWhsZQXVFYYWFSynLGVMQPtQjiBw-dV8FOerlFz3dAaBoiz0uf9Vi8PGF1grp&hc_ref=ARSH7b1nZFr9waQFi8Ua1_1Dz5e4ILuU0DxOvkoX6rbHGDtynSMP9LGcqWYddnIsokc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAgNS4tZDfjSKz7aHXNT4qD6b8tMJIr4qEVEzrw_DylV6BGKMjbxWxDOggyOXtZnv4hOdeW4RVFIVQJ7DtHSkOHCzMLTLdXf–CAN1IkRmxNjSTP6Cho8DiJ2iJCn51bHDtUNMEQWNVYzyzhcCff3wQaB0zi9rSl33XaU7rckMPQXshMOGS3SFrEJCN9NDj5Ip5_kxB9RWtMeOAjmiHvzChUrixjFliDjC_YMhF8IwD0KU_8OfkEe7RHo2VK7BtcCqwnTa1Y0L5QDxD4gsUrPLqUiQvxDKn_8yrxVaf8qXnenZaDwss2wvg0XXTaZOa6P_m1NRVc2OzH8jwdCGnbUMeeqah