«Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte» (Matteo 24:29)

«[…]estraneo per sempre alle musiche di liberazione e ai razzi di gioia e alle campane di giubilo che annunciarono al mondo la buona novella che il tempo incalcolabile dell’eternità era finalmente terminato» – L’autunno del patriarca, Gabriel García Márquez

La stagione NBA è una lunga marcia. Intensa, insidiosa, logorante. Mesi di lavoro in palestra seguiti da mesi di viaggi e trasferte, da uno Stato all’altro, da un fuso orario all’altro, da un’arena all’altra. Figuriamoci se anziché affrontarla da ventenni lo si fa da trentenni, o addirittura da quarantenni. Il fisico non è più quello di una volta e anche la prospettiva cambia: superare la boa di metà campionato è come doppiare il Capo di Buona Speranza e scollinare oltre l’All-Star Game con un record vincente significa solo altre fatiche in arrivo. I valichi scoscesi dei Playoff che si avvicinano, insieme al sogno di agguantare un altro titolo. O un anello tanto anelato e mai raggiunto. Un ultimo giro di valzer prima che cali il sipario su un’altra annata e, a volte, su un’intera carriera.

Già perché non tutti possono sventolare il certificato di nascita di Dikembe Mutombo o vantano la longevità di Kevin Willis, non tutti resistono alla ruggine del tempo come Paul Pierce e Dirk Nowitzki, Tim Duncan e Manu Ginobili. Non tutti hanno la loro meticolosità nella preparazione fisica o un Pop sempre pronto a centellinarne le preziose energie. Come si trattasse di uno Château Lafite del ‘59 o delle gocce del siero dell’eterna giovinezza.

Non è solo una questione di età, ma di usura fisica. Anni di sportellate e gomiti appuntiti, feroci lotte in vernice e botte che neanche Alì contro Frazier. Eppure ogni anno tocca ripartire, agli stessi ritmi del precedente ma con un tagliando in più sulle spalle, una tacca in più verso la rottamazione. Alcuni passano la revisione, altri si fermano. Alcuni senza quasi essere notati, altri addobbando la lega a lutto. Lasciando cadere un pallone che tiene impietosamente il conto del tempo trascorso a rincorrerlo. Sembrava persino potesse non finire mai, la rincorsa. Poi un bel giorno ti alzi e scopri che Tizio si è infortunato e non rientrerà più, Caio ha annunciato che appenderà le scarpe al chiodo e Sempronio è andato a insegnare agli angeli come si attacca la zona, come marcare un gancio-cielo o come “diavolo di Sebenico” e “Pistol Pete” siano solo soprannomi e non ci sia da prenderli troppo sul serio, anzi facciamo “Mozart dei canestri” così non serve cacciare nessuno, via.

A parte circostanze sfortunate e straordinarie tuttavia, molte parabole sportive si spengono naturalmente, senza traumi irreversibili. Muoiono di morte naturale per lasciare spazio a nuove vite sul campo (the next Tizio, the next Caio o the next Sempronio) e fuori dal campo. Su una panchina NBA o su quella di un parco, chiamando a raccolta i piccioni per un ultimo time-out prima della sirena. Disponendo accuratamente le briciole di pane per indicare lo schema. Ognuno è libero di passare più tempo con la propria famiglia o di sperperare tutti i propri averi come meglio crede. Saranno poi i soliti tifosi incalliti, i semplici appassionati e gli addetti ai lavori ad agitarsi in un affresco da giudizio universale, brandendo con toni apocalittici classifiche e lavagnette per dividere i vincenti dai perdenti. Catalogandoli tutti, uno ad uno, come i cherubini dalla spada fiammeggiante separano i buoni dai cattivi, la luce dalle tenebre, al termine di un cammino in chiaroscuro, che va dai riflettori della ribalta alle ombre lunghe della sera.

La parte più difficile è la scelta, la decisione sul proprio destino. Il dubbio li attanaglia, portandoli al confine dei limiti fisici, a giocare brani di pallacanestro amletica, a intrattenere la platea con gli ultimi monologhi. In sottofondo un coro di migliaia di voci al posto della cetra degli aedi, a cantarne le gesta immortali. Nel frattempo però la domanda esistenziale incalza. Smettere o non smettere, questo è il dilemma. Provandoli nell’animo quanto nel corpo. Mani e muscoli segnati dal tempo, consumati come il cuoio sotto la scritta Spalding. Veterani di guerre combattute sui parquet di mezza America. Coi piedi diroccati come il quarto bastione di Sebastopoli. Il primo a rialzarsi, l’ultimo a cadere.

Steve Nash ha gettato la spugna, Kobe Bryant guiderà pure lungo Sunset Boulevard ma non vuole saperne di imboccare il viale del tramonto e punta al difficile rientro dall’ennesimo infortunio. Non sono soli e in molti rischiano di arenarsi sulle colonne d’Ercole. Oltre li aspetta un incarico da assistente o da scout, uno sgabello da commentatore tv o una lunga vacanza alle Florida Keys. Non chiamateli vecchi però. Sono più che altro stagionati, già che di stagioni in NBA ne hanno vissute a dozzine. A volte si stringe il cuore a vederli impotenti di fronte al nuovo che avanza. È naturale, è il fatale corso del tempo, ma mette addosso quella tristezza infinita tanto cara a Mellon Collie e Billy Corgan. Guardateli con attenzione allora, perché quello a cui state per assistere è il loro personale Armageddon: lo scontro finale prima di posare l’elmo, deporre le armi e riposare, finalmente, le stanche membra. Il Ragnarok, il momento in cui secondo la mitologia norrena il mondo viene distrutto per essere riforgiato. In molti non vedranno la nuova alba. Ecco chi, alla fine della stagione, potrebbe dire “Game Over”.

Jason Terry

Nash sarà pure stato piegato dalle borse in aeroporto ma anche il Jet non sfreccia più alto come una volta. Nei cassetti dell’armadio ci sono casacche di cinque diverse franchigie e sui muri di casa sono incorniciate le foto del titolo NCAA del 1997 e di quello NBA del 2011. Accanto il trofeo di sesto uomo dell’anno del 2009. Fanno 16 stagioni di cui solo due da meno di 70 partite giocate. Basta aggiungere i playoff per far saltare il contachilometri suo e di chi ha passato il tempo a rincorrerlo sui blocchi. In Arizona la sua maglia è già stata ritirata e tra i pro siamo agli sgoccioli. In Texas ha dato il meglio ai Mavs e quelle di Houston potrebbero essere le ultime evoluzioni. Altro che Rockets e rampe di lancio, a 37 anni la pista di atterraggio è quasi pronta e urge valutare bene quanto gas è rimasto per la planata finale. Il rischio altrimenti è quello di schiantarsi malamente al suolo.

Vince Carter

Rimanendo in tema di aviazione, c’è ancora un veterano che, nonostante le medie in picchiata e le 38 primavere, non si stanca di spiccare il volo. Air Canada fa sgombrare ancora la pista per decollare sulla testa dei centri europei ma dalla torre di controllo ormai sconsigliano di prendersela coi giovani virgulti e coi più pimpanti connazionali. Il ridotto minutaggio ne ha preservato le doti nonostante una carriera costellata di problemi fisici eppure avara di lunghi stop. Il suo gioco è cambiato di conseguenza, rendendolo sempre più perimetrale e lontano dai tempi in cui andava sopra al ferro al posto di Kenyon Martin in compagnia di Jason Kidd e Richard Jefferson. Il primo siede in giacca e a volte cravatta sulla panchina dei Bucks, il secondo è sul set di Dallas a fare la controfigura di JR, tanto basta invertire le iniziali. Miglior esordiente (Rookie of the Year 1999), re delle schiacciate e oro olimpico nello stesso anno (Sydney 2000), Vinsanity è stato 8 volte All-Star ma mai campione NBA. Il tempo stringe: la prossima stagione sarebbe la diciottesima. Maturità conseguita e lacrima pronta.

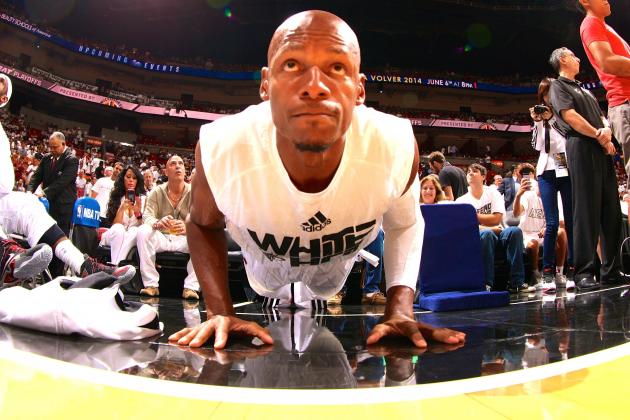

Ray Allen

He Got Game. O “he still got game” secondo chi lo conosce bene e ne ha ammirato per anni la meccanica di tiro, l’inconfondibile routine, la dieta quotidiana di fiondate dall’arco. Il gioco scorre ancora potente in lui, come la forza nel giovane Anakin Skywalker, ma la patente non mente. La campana degli anta è vicina e non fa prigionieri, a meno che uno non si chiami Robert Parish o Bob Cousy, John Stockton o Karl Malone, Kurt Thomas o Grant Hill. Jesus Shuttlesworth ha già resuscitato gli Heat una volta, col tiro che in gara 6 delle finali 2013 ha tramutato le bocce di champagne di Duncan e compagni in cedrata Tassoni. Difficile, ora, chiedergli un altro miracolo. Ray Ray resta però in cerca di una squadra, o forse più che altro un buon motivo, per tornare a indossare una canotta, arrivare a palazzo 7 ore prima della palla a due per poi risolvere la partita a 7 secondi dalla fine. Nel frattempo hanno provato a telefonargli più o meno tutti proponendo un ingaggio. Al momento Dom Pérignon e Veuve Clicquot parrebbero avere avuto la meglio: sabbatico quasi concluso, domani chissà. Vale per lui quello che ha detto il General Manager dei Cavs, David Griffin: “Finché non firma o si ritira sarà un obiettivo per chiunque“. Fino ad allora non resta che riguardarsi in loop The Shot.

Andre Miller

Immarcescibile neotrentanovenne. Ha perso colpi forse ma non si nota, anche perché giocava al rallentatore anche all’ingresso in NBA, quando di anni ne aveva 23. Layup anziché schiacciata, arresto e tiro dalla linea dei liberi anziché penetrazione a tutti i costi. Tanta astuzia e pochi fronzoli (con annessi fischi) ne fanno un autentico manuale di pallacanestro, un professore di finte e letture. La sua leadership in spogliatoio è la sublimazione dell’importanza del ruolo dei veterani. La crescita, soprattutto mentale, di John Wall potrebbe essere imputabile anche ai suoi saggi consigli. A Sacramento magari farà in tempo a svezzare pure Ben McLemore, Darren Collison e DeMarcus Cousins. Poi farà il coach? A lui ha insegnato tutto Rick Majerus, ci sono maestri peggiori. L’ultima fatica è proprio tramandare l’arte del gioco. L’ultima volta che ha messo qualcuno sul poster invece era tipo il 2001 ma anche se ultimamente va al ferro una volta ogni tre anni, gli sberleffi non ne intaccano la reputazione. A meno che non sia il ferro stesso a stopparlo.

Kevin Garnett

Chissà cosa si prova a caracollare per 20 anni e per 82 partite da un aereo all’altro, da un albergo all’altro, da un campo all’altro. Per saperlo basterebbe chiederlo a KG, passato ai pro direttamente dalla High School con un bigliettone di sola andata. The Kid è diventato abbondantemente un uomo e oggi sono solo un ricordo i tempi della Triple-Post di Minnesota, quando era il sole, il cielo, e soprattutto la Terra al centro del sistema tolemaico di Flip Saunders. Quando i medici dicono che fare sport è salutare, non pensano all’MVP della lega del 2004. Una decade dopo infatti è decaduto pure lui, passando dal vertice del triangolo all’essere relegato in un angolo. Traghettatore di anime e compagni per Doc Rivers e i Celtics da titolo del 2008, Caron dimonio dagli occhi di bragia, e dagli arti spossati, gode del rispetto che si deve ai capotribù. L’ascia di guerra però, ora che le nocche sono sbucciate a dovere, sta per essere definitivamente sotterrata. Fiatone, acciacchi e polpacci induriti come quando quelli del tour attentano al Mont Ventoux lo rendono l’ombra di ciò che fu. Condizione difficile da sopportare con un ego di quelle proporzioni. The Big Ticket potrebbe allora chiudere davvero il botteghino. Nella stagione del ritorno a casa di LeBron per la definitiva consacrazione, Il suo rientro a Minnesota assomiglia alla parola ‘fine’ sullo schermo nero del cinema. Titoli di coda, applausi.

Bellissimo articolo :'(

Tanta nostalgia dei nei tempi andati,di giocatori che prima di essere star erano uomini il cui obiettivo non era la copertina di Forbes ma l'anello.

Da tifoso gialloviola sono contento di non aver trovato qui il nome del Black Mamba, però… Però… 🙁

Poesia. Punto.