“La creatività è l’unica cosa che ci appartiene. Non possediamo nulla a questo mondo, se non quello che creiamo. E la nostra immaginazione è sconfinata”. Parole di Salvador Dalì? Bob Dylan? Italo Calvino? Nossignore. La firma in calce è di Larry Sanders. Forse avete sentito parlare di lui perché era il centro titolare dei Milwaukee Bucks e nel 2013 aveva siglato col suo nome un foglio con frasi di tutt’altro genere. Numeri, più che altro. Un contratto da 44 milioni di dollari. Mica male per uno che, sempre per pescare dalla sua bibliografia, dice di sé: sono una persona, un padre, un artista, uno scrittore, un pittore, un musicista; e a volte gioco a pallacanestro.

Il documento che abbiamo citato non è casuale, è il suo testamento come cestista – ma lo sarà davvero? – e il suo certificato di nascita come uomo. Il video filmato in prima persona per The Players’ Tribune dove si congedava dalla NBA ad appena ventisei anni. L’accomodante buy-out concesso dai Bucks gli permetteva di godersi una rendita di qualche milioncino, molti meno di quelli che gli spettavano per contratto ma molti, moltissimi di più di quelli a cui può aspirare un disoccupato qualunque.

D’altra parte sul parquet sembrava tutto fuorché un dilettante. Tra 2012 e 2013 s’impone all’attenzione degli osservatori come punta di diamante dei centri della nuova generazione. Su mani quadrate e movimenti legnosi si può soprassedere, l’importante è che saltino come grilli, corrano da un lato all’altro del campo, difendano il ferro e non perdano terreno contro i piccoli sui pick and roll. Se poi hanno un minimo di cognizione tattica, anche meglio. Sull’attacco sorvoliamo, ma in difesa Larry ce l’aveva eccome. Una conoscenza istintiva che andava via via affinando semplicemente perché lui, con la difesa, si esaltava. Godeva nell’intercettare un pallone sopra la linea del ferro, stamparlo sul tabellone e atterrare tenendolo in mano, urlava di rabbia quando la parabola dell’attaccante lo scavalcava. L’allenatore Dan Barto l’ha avuto in cura per due estati alla IMG Academy in Florida, un laboratorio dove Larry è entrato come prospetto grezzo ed è uscito una macchina da pallacanestro.“Ha risultati sopra la media in tutti i test visivi”, ha detto di lui. “Ha capacità di anticipo naturali, persino quando ci parli vedi gli occhi che schizzano da una parte all’altra. I ragazzi come lui sono i migliori nelle stoppate, nel prendere sfondamento, nel fare canestro in modi non convenzionali, perché non apprendono secondo un sistema”. Deve sfruttare la sua intelligenza visiva. Visualizzare. Provare e riprovare finché il corpo non si accorge da solo degli errori. Così si è costruito un jumper degno di questo nome. E considerate che aveva iniziato tardi a giocare; al playground era il ragazzino che tutti sceglievano per primo, perché era altissimo, e poi irrimediabilmente la squadra perdeva per colpa sua.

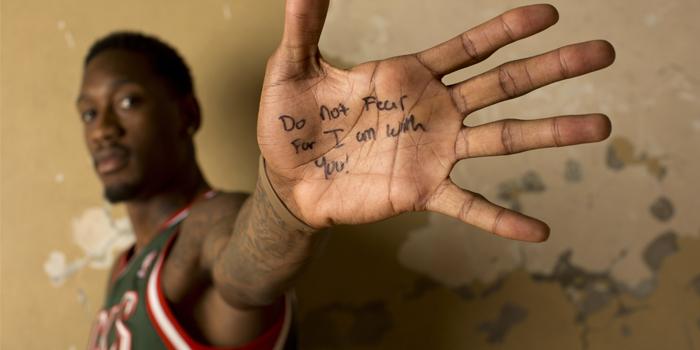

Due anni fa Larry Sanders era finito in un posto oscuro. La mente gli giocava brutti scherzi, gli faceva cullare l’idea che, forse, il mondo sarebbe andato avanti anche senza di lui. A chi chiede cosa sia la depressione, risponderei che assomiglia all’upside down di Stranger Things. Tutto è uguale, eppure tutto è diverso. Una dimensione parallela dove nel giardino di casa si nascondono mostri senza faccia. Non ci vuole uno psichiatra per capire che Larry è turbato. In campo è teso come una corda di violino, colleziona falli tecnici e flagrant uno dietro l’altro, la sua produzione ne risente, gioca appena cinquanta partite in due anni. I guai cominciano a piovere anche fuori dal basket, c’è una rissa in un pub dalla dinamica tutt’ora fumosa. A proposito di fumo; negli stessi mesi rende pubblico il suo supporto all’uso di marijuana e costringe i Bucks a scusarsi coi media. Poi un giorno il vicino di casa chiama la polizia per soccorrere i due cani di Sanders, due cuccioli di pastore tedesco, lasciati per ore all’aperto, al freddo del Wisconsin, senza cibo a sufficienza. Bizzarro che una persona sensibile, educata alle arti, arrivi a trascurare altri esseri viventi; specialmente quando è cresciuta con un padre violento, nella più grigia rappresentazione della piccola provincia americana, costretto a scappare di casa a sei anni per vivere con altre quindici persone sotto il tetto della nonna. È il segno di un uomo che ha perso il contatto con la realtà.

Larry passa le giornate chiuso in casa, a dipingere. Non prende gli antidolorifici prescritti per gli infortuni per paura di sviluppare dipendenza, ma intanto fuma erba. Si rende conto che, se morisse il giorno dopo, i suoi due figli si ricorderebbero a malapena di lui. È l’epifania che aspettava. Cade in silenzio radio, in pochi sanno dove si trovi. Lo svelerà lui stesso qualche tempo dopo. Ha passato un mese al Rogers Memorial Hospital, si è iscritto spontaneamente a un programma di recupero da ansia e depressione. Reagisce così bene che viene lasciato in libertà vigilata prima della scadenza. La cosa più importante in una squadra, diceva nelle interviste, è la coesione: vivere insieme, uscire insieme, mangiare insieme. Anche in ospedale ha fatto gruppo ma con compagni decisamente diversi, quindici estranei che sulle prime nemmeno lo riconoscevano. Accanto a un genio autistico e a una poetessa adolescente, può essere se stesso.

Quando si soffre, circondarsi di persone che ti capiscano è di vitale importanza. Nello spogliatoio dei Bucks aveva legato solo con Jabari Parker e Giannis Antetokounmpo, li vedeva innocenti come lui. Gli altri erano squali. Ossessionati dal basket e dalla vittoria. Giocatori professionisti; quello che Larry Sanders non si sentiva. Lui è un dilettante che si divide con eguale passione in ogni pratica che stuzzichi la sua curiosità.

Per questo, quando era finito in quel posto oscuro, non poteva aggrapparsi alla pallacanestro per venirne fuori. Non era la sua vita, eppure era costretto a giocare. Un circolo vizioso, un nodo gordiano da sciogliere in un modo solo, come nella leggenda. Con un colpo di spada netto. Oppresso dalle aspettative del coach, dei compagni, di una città e di uno stato intero, degli sponsor, degli zeri sul contratto, Larry Sanders sceglie di ritirarsi. Sceglie di smettere di fingere di essere un giocatore di basket.

Ho parlato con David, che era a VCU insieme a lui, da freshman. Frequentavano i corsi di storia delle religioni e sociologia. Si capiva subito che Larry era più intelligente di quel che voleva far vedere, mi racconta. Stare in classe insieme a lui e Ed Nixon – altro giocatore dei Rams di quegli anni – era uno spasso, aveva un senso dell’umorismo tutto particolare e si divertiva a sfidare l’autorità. Adorava la musica e la conosceva nel profondo.

David è di Dallas, tifa Mavs, e gli sarebbe piaciuto vedere il suo vecchio compagno di classe con la maglia della sua squadra un giorno. Quando ha saputo del ritiro di Larry, però, non è rimasto sorpreso. Il basket non faceva per lui, mi dice. Intendiamoci, sul campo era forte, anche se spiccava meno di oggi senza tutti quei tatuaggi. Aveva anche un bel tiro dalla media distanza, chissà perché non si è mai concretizzato in NBA. Ma al primo anno a VCU nessuno pensava che sarebbe diventato un giocatore professionista, lui per primo, e non gli interessava. Era uno spirito libero con tante altre passioni a cui dedicarsi, la famiglia e gli amici sopra a tutto il resto. Faceva di tutto per ascoltarli, pure troppo. David è convinto che stare sotto la luce dei riflettori gli abbia fatto male, che tante persone false gli si siano appiccicate addosso e l’abbiano portato sulla cattiva strada. Per fortuna se n’è accorto in tempo.

Forse in NBA un giorno ci tornerà pure, quando avrà finito la paghetta che gli passano i Bucks e troverà la voglia di scendere a compromessi. I corteggiatori non gli mancano e lui si diverte, su Twitter, a lanciare sondaggi su quale franchigia potrebbe sfruttarlo meglio. Per ora non sembra mancargli. Adesso vive a Los Angeles, frequenta regolarmente l’ex moglie e i figli. Produce, scrive e interpreta musica. Quest’estate è uscito il suo primo singolo, Black Mercedes, col quale, parole sue, vuole sconfiggere i preconcetti negativi sui cestisti che si buttano nel rap. In realtà ai cliché del genere ci si affida parecchio, ma il groove si lascia ascoltare. Il video poi è significativo.

Accompagnato da due signorine discinte, che non fanno mai male agli occhi, L8show – questo il suo nom de plume in onore del numero di maglia e di una vecchia sit-com che porta il suo nome – rapina una banca e si gode i proventi. Fuck all them haters, let’s count this papers; questo il motivetto orecchiabile. Evitiamo di tradurre, ci siamo capiti. Il furto sembra proprio quello ai danni dei Milwaukee Bucks, di cui lo accusano gli haters. L’opinione pubblica, si sa, è volubile. Prima compiange la celebrità che muore suicida, Robin Williams tra gli ultimi, poi si avventa su chiunque soffra di problemi mentali come fosse un malato immaginario.

Ad onor del vero, qualche passo avanti è stato fatto. Pensate alla tragica parabola di Brian Williams e di come la stampa lo trattava vent’anni fa. Un tipo eccentrico, dicevano, e nessuno gli stese un tappeto sotto i piedi quando si ritirò, anch’egli nel pieno della carriera. L’uomo che scelse di ribattezzarsi Bison Dele doveva assomigliare molto a Larry Sanders, un altro finito a giocare a pallacanestro quasi per caso. Anche lui amava l’arte, la cultura, la musica, i viaggi. Anche lui soffriva di depressione, ma su quell’argomento all’epoca si preferiva tacere. Una volta uscito dai riflettori, da solo, i vermi che lo consumavano presero a rosicchiare più forte.

Per Larry la vita dopo il basket sembra invece riservare soltanto sorrisi, almeno finché la crew di sanguisughe che ne supporta l’attività discografica non l’avrà prosciugato di ogni risorsa. Circondarsi di persone che ci capiscono è indispensabile quando si è sensibili, si diceva, ma non sempre si possono scegliere e i soldi ne richiamano come mosche.

Ha tutto il tempo che gli serve per dipingere. Da piccolo consumava un quaderno dopo l’altro perché si ostinava a disegnare con la penna, si allenava con schizzi di Garfield, copiava i personaggi di Dragon Ball e improvvisava ritratti di Julius Erving. Adesso dispone di un’attrezzatura più evoluta. Forse non arriverà mai al livello di un Desmond Mason, per citare il cestista-artista a lui più prossimo, ma possiamo scusarlo. Mason è un pittore qualificato e decorato, che espone nei musei e vende le sue tele per migliaia di dollari a mecenati d’eccezione, l’ex-commissioner David Stern tra questi. Larry invece è un autodidatta, a VCU non poteva studiare arte perché le lezioni serali si sovrapponevano agli allenamenti. In qualsiasi cosa scelga di dedicarsi è un principiante assoluto, per dirla con David Bowie; una cintura bianca a vita. La mediocrità è il prezzo della libertà; Larry ha imparato sulla sua pelle che più diventi bravo, più gli altri vorranno qualcosa da te.

Ha ripreso la sua vecchia passione per lo skateboard, ne cura il design con le sue illustrazioni. Forse finirà persino di scrivere il romanzo che ha nel cassetto da anni. Fallen, un titolo che è tutto un programma. Un fantasy, ma che è un po’ anche un’autobiografia. Racconta di una famiglia di angeli inviata dal paradiso per navigare nelle bassezze della terra; alcool, violenza, droga, povertà. Tanto per non farsi mancare niente, lo sta pure trasformando in una graphic novel e ha già la copertina pronta: due angeli travestiti da guerrieri. L’esoterismo lo affascina, è la valvola di sfogo di uno spirito libero, si è costruito una mitologia personale e la esprime sul proprio corpo con una cinquantina di tatuaggi (uno, per non prendersi troppo sul serio, è pure scritto male).

Ora che vive sotto il sole di Los Angeles, è abbastanza vicino all’oceano da dedicarsi alle immersioni. Adora la biologia marina, mamma Marilyn racconta che da piccolo voleva fare l’oceanografo – i compagnucci di classe, al solito, erano indecisi tra quarterback o astronauta.

A pensarci bene, il mondo subacqueo non è troppo differente dal mondo upside down di chi soffre di depressione. Il paesaggio è lì, gli animali pure, ma sopra c’è un velo. Mancano i suoni, mancano le sensazioni. Là sotto il tuo corpo pesa di più, ogni piccolo passo è come il passo di un gigante. Larry Sanders ha trovato il coraggio di fare il primo: parlare, chiedere aiuto. Tanti si fermano lì, si lasciano affogare.

“Nella mia carriera”, disse all’inizio della sua ultima stagione, “ho visto entrambe le facce della medaglia. Prima ero quello che tutti cercavano per le interviste, ora sono un reietto, un piantagrane. Entrambi si sbagliano. Non sono un santo né un diavolo; non mi conosci finché non mi conosci davvero. Farò i miei sbagli, qualche volta, la perfezione non è una cosa raggiungibile, ma si può sempre essere migliori”.

Larry ha tirato fuori la testa e si è salvato. Ora ha tutto il tempo per provare, sbagliare finché non gli riesce, poi sbagliare di nuovo. Libero come quello skater boy che sognava di fare l’artista.

Scritto da Andrea Cassini