Ascesa e caduta di uno dei migliori saltatori mai visti in NBA

illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Filippo Errico Verzè

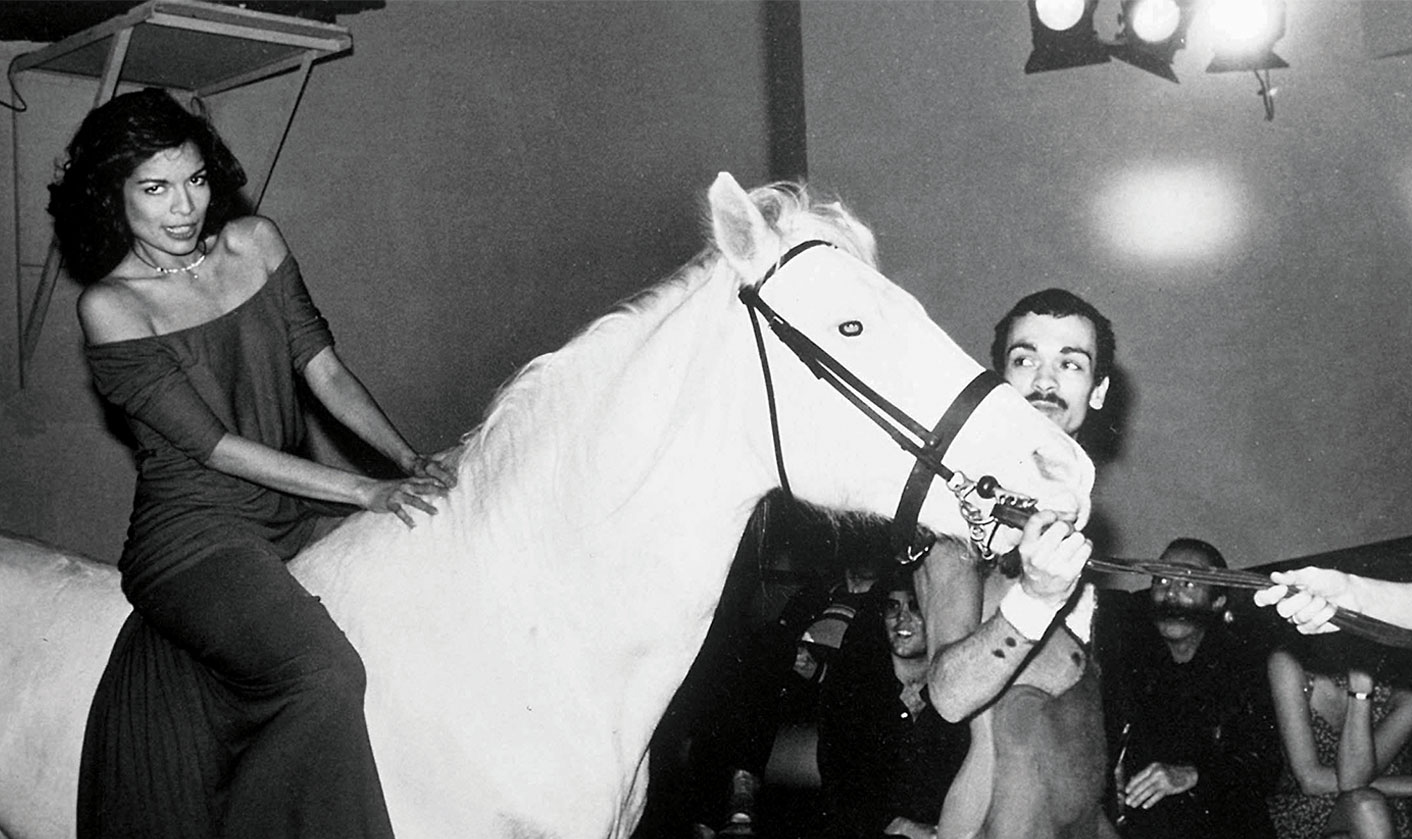

Poche ore prima dell’alba del 10 marzo 1984, lo Studio 54 offre riparo dai venti polari di Manhattan a un centinaio scarso di disgraziati. Ogni angolo del locale, dalla pista semivuota ai privé scalcinati, emana un’aura di decadenza. Eppure non erano passati che quattro anni da quando entrare allo Studio 54 voleva dire trascorrere la serata fianco a fianco con le più grosse celebrità del globo. Neanche dieci giorni dopo l’inaugurazione, Bianca Jagger aveva deciso di festeggiarci il compleanno facendo il suo ingresso in sella a un cavallo bianco.

Questa istantanea è una delle tante di un luogo in cui, una volta passato il vaglio dei bodyguard, i limiti imposti dal mondo ordinario sparivano, per fare spazio alle forme più sfrenate di edonismo. Ogni serata diventava presto un baccanale, e ad animarlo c’erano i migliori successi della disco degli anni d’oro.

La parabola dello Studio 54 ha molto in comune con la musica che rimbombava dalle sue casse: entrambe si sono concluse nel 1980. A detta di Steve Rubell, proprietario insieme a Ian Schrager, solo la mafia andava meglio. La successiva indagine dell’Internal Revenue Service avrebbe rivelato una massiccia opera di evasione fiscale, stimata intorno ai 2,5 milioni di euro.

Davanti a David Thompson e cinque compagni dei Seattle Supersonics si presenta una becera controfigura di ciò che aveva rappresentato lo Studio 54. Ma è probabile che, alle tre della mattina, non gli importi granché. Per una squadra della Western Conference le visite a New York sono un evento raro. Quale modo migliore per sciogliere lo stress durante un estenuante giro della costa est?

Arrivati al guardaroba, Thompson nota una ragazza molto carina dietro il bancone. Nel darle il cappotto la fissa intensamente con uno sguardo carico di charme, almeno secondo lui. In tutta risposta, riceve una smorfia che tradisce estremo disagio, tanto da lasciarlo stupefatto. Davvero questa ragazza non ha capito chi ha di fronte? La grande superstar della Nba David Thompson? L’approccio inizia a farsi più insistente; Jack Sikma gli si avvicina per evitare che la situazione degeneri. Un istante in ritardo.

Martin Santiago, un dipendente del locale, interviene in difesa della sua collega. Forse ha una breve colluttazione con Thompson, forse si limita a colpirlo da dietro a tradimento. Sull’esito finale non ci sono dubbi: Thompson viene spinto e perde l’equilibrio, ruzzolando giù da una rampa di scale. Terminato il volo è ancora cosciente ma, non appena cessa l’adrenalina, avverte un dolore atroce al ginocchio.

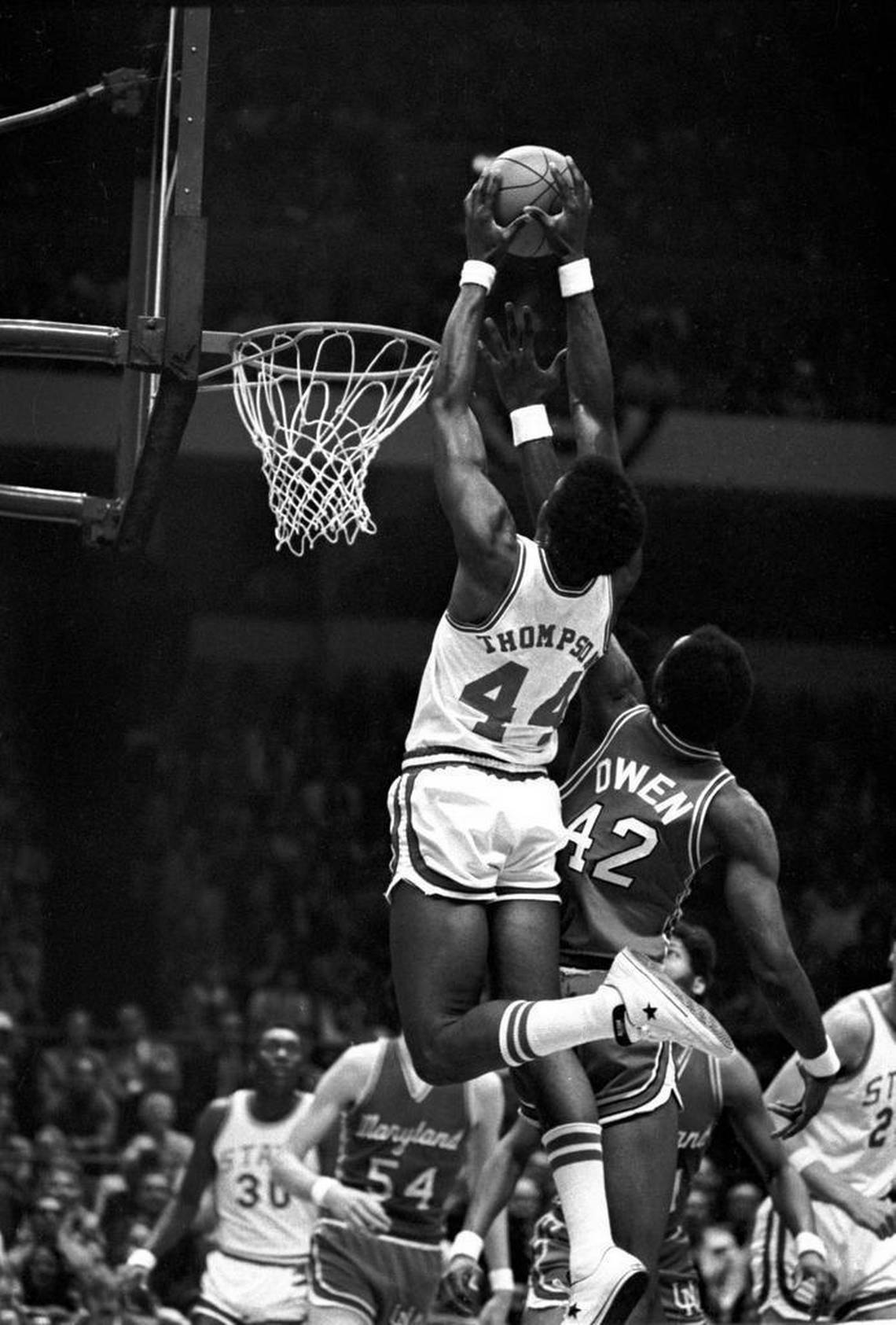

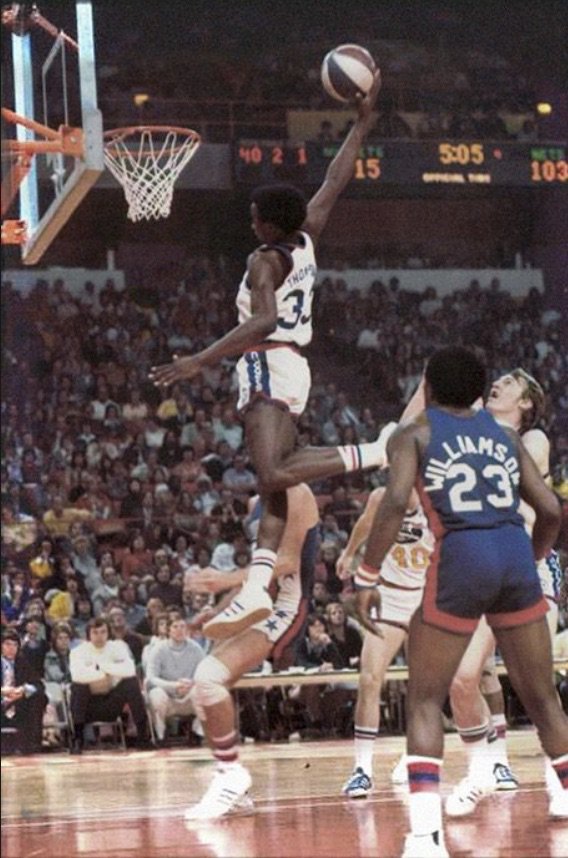

Il Reynolds Coliseum di Raleigh, North Carolina, è in fermento come non mai. I Wolfpack di North Carolina State University sono a una partita di distanza dalle Final Four NCAA del 1974, traguardo mai raggiunto prima di allora. La squadra è più che valida: oltre a numerosi gregari, spiccano la torre di 2,18 m Tom Burleson e l’ottima point-guard Monte Towe, che in campo dialoga spesso con la star del college, David Thompson. La loro intesa è alla base di molti schemi offensivi dei Wolfpack, tra i quali uno nato con un significativo contributo del caso. Durante un allenamento, Towe aveva alzato un lob verso Thompson mentre tagliava verso il canestro. Il passaggio era sembrato un po’ troppo alto per lui, ma le sue doti in elevazione gli avevano permesso di afferrare la palla all’altezza del ferro, sovrastando i difensori, e di appoggiarla oltre la retina. Una delle giocate più scenografiche in assoluto, l’alley oop, era stata scoperta in quel frangente. «Coach (Norman, ndr) Sloan ha interrotto l’allenamento, poi ha detto ‘Hey, mi piace. Mettiamola nei nostri schemi!’ Era un coach sveglio».

A metà del primo tempo, i Wolfpack hanno già un discreto vantaggio su Pittsburgh, e questo convince Thompson a regalare un po’ di spettacolo al pubblico, sfruttando il suo eccezionale atletismo. Su un tiro dalla media avversario, per prendere il rimbalzo, parte con la rincorsa dal gomito dall’area e decolla poco oltre la linea del tiro libero. All’atto pratico, quel balzo servirebbe solo ad agguantare la sfera dopo l’impatto con il ferro. «Ho deciso di andare verso fondo campo e fare qualcosa di spettacolare». Thompson, però, sbaglia del tutto i tempi d’esecuzione. Inoltre, non calcola la presenza in traiettoria del compagno Phil Spence, fermo in attesa del rimbalzo. Le spalle di Spence fanno da perno alle gambe di Thompson, che compie un giro completo con il corpo prima di cadere sul parquet. Resta per qualche istante privo di coscienza, prima di venire portato in barella al centro medico. Per sua fortuna, lo scontro con Spence ha quanto meno alleggerito la caduta. Thompson se la cava con quindici punti nel retro del cranio e riesce pure a tornare in panchina, in tempo per vedere i compagni annichilire Pittsburgh e guadagnare un posto alle Final Four.

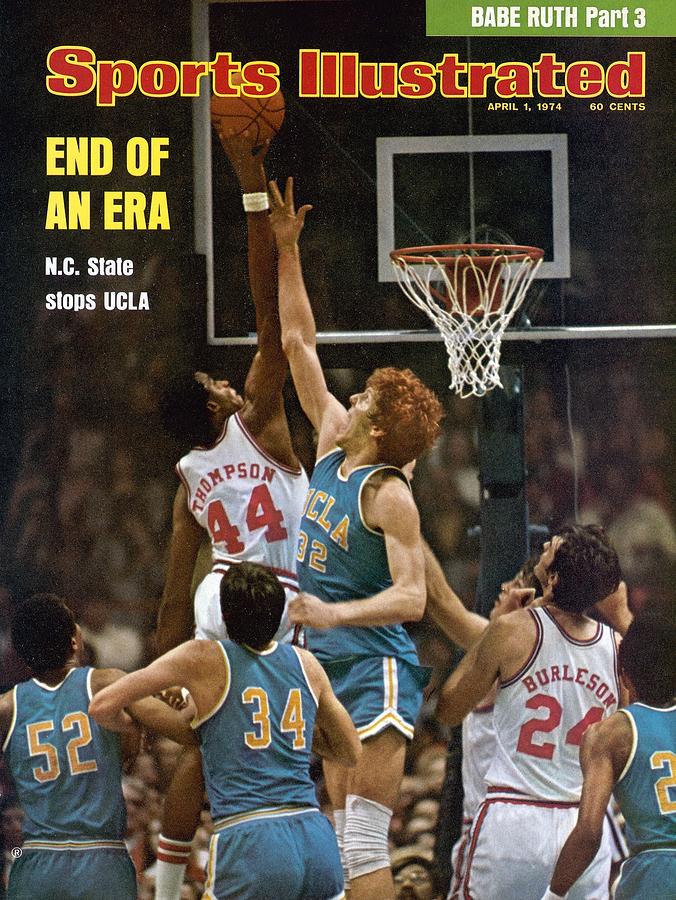

Gli avversari delle semifinali sono i Bruins di UCLA, campioni uscenti della NCAA da sette anni consecutivi. Quel prolungato dominio si può spiegare con il fatto che coach John Wooden abbia avuto tra le mani prima Lew Alcindor (la cui evidente superiorità aveva spinto la NCAA a vietare le schiacciate con una regola che porta il suo nome), ora Bill Walton e Jamaal Abdul-Lateef (allora Jamaal Wilkes), futuri vincitori di un totale di sei titoli Nba. A dispetto del pronostico, i Wolfpack giocano alla pari e riescono a non farsi travolgere nel pitturato da Walton. L’ampio raggio dei suoi movimenti mette in difficoltà il marcatore, Burleson, poco dinamico per via della stazza. Gli aiuti dei compagni permettono di compensare l’inconveniente. In una di queste azioni, per fermare un layup di Walton, Thompson stacca da terra partendo da fermo, e con una manata spedisce la sfera tra la folla estatica della tribuna.

La capacità di compensare lo scarto in altezza di venti centimetri con Walton è alla base dell’altra giocata iconica di Thompson, con cui decide l’incontro. Nell’ultimo minuto del secondo supplementare UCLA è avanti 76-75 ed è lui a gestire il pallone, marcato proprio da Walton. Sulle prime sembra voler cercare un appoggio a un compagno a destra, poi di colpo vira nell’altra direzione. La sua corsa termina non appena Walton si schianta sul blocco portato da Burleson. L’istante successivo, Thompson supera le sue braccia, protese vanamente, per scoccare il jumper decisivo. Hanno vinto i Wolfpack. La loro impresa entra ufficialmente nella storia del basket collegiale.

A quei 28 punti, Thompson ne aggiunge 21 due giorni dopo, nella finale contro Marquette, per regalare a NCSU il suo primo titolo NCAA. «È un marchio nell’anima, e non c’è modo che possa liberarmene». Aver assistito in prima persona alla fine del dominio della sua squadra ha le dimensioni di un trauma per Walton, che non si disdegna dal riconoscere il talento di Thompson. «Il modo in cui si librava nell’aria e suscitava l’incredibile sussulto sbalordito del pubblico; non hanno mai visto niente di simile. È stato molto divertente farne parte. Magari lo sarebbe stato di più dal lato dei vincitori, ne sono certo. Ma sono onorato di essermi trovato alla sua ombra in quella circostanza».

Thompson fissa un punto nel vuoto della sua stanza. Tra le pareti in cartongesso bianco del North Rehabilitation Center di Seattle, il continuo fluire dei pensieri diventa una valida forma di intrattenimento, in mancanza di alternative. È il solo modo, per Thompson, di tenersi lontano dal piano della realtà e dai dolori che provocherebbe. Non farebbe certo bene chiedersi cosa sia rimasto ancora della sua carriera; la risposta è “nulla”, ma arrivare alla definitiva accettazione non è un processo scontato. Due anni prima, nel 1985, ci aveva pure riprovato a tornare in campo dopo quella maledetta caduta allo Studio 54. Niente da fare, gli Indiana Pacers non se la sono sentita di rischiare, vedendo lo stato in cui era ridotto il suo ginocchio.

Fuori dal campo, invece, il rimorso per aver perso la sua amata Cathy lo assilla di continuo. L’aveva conosciuta durante l’ultimo anno di liceo; lei lavorava in un ristorante di pesce di Raleigh. Sulle prime Cathy aveva anche resistito ai suoi approcci un po’ sfrontati, giustificati anche dall’aver appena portato un titolo nazionale al college locale. Poi aveva ceduto; da quel momento era sempre stata una compagna fedele. Ora l’aveva abbandonato, dopo che l’ennesima lite era sfociata in violenza domestica. Se si trova qui è proprio per quel motivo, e gli è andata pure bene. All’inizio pareva che i sei mesi di pena li avrebbe dovuti scontare in carcere.

Il moto vorticoso della coscienza forse lo ha portato a capire quando è iniziata la discesa nel baratro.

Il contratto.

Nel 1978 era diventato il giocatore più pagato della storia della Nba. Per blindarlo, i Denver Nuggets gli avevano offerto quattro milioni di dollari per cinque anni. Thompson avrebbe guadagnato 800mila dollari all’anno: prima di lui, il massimo erano stati i 350mila di Kareem Abdul-Jabbar. In quegli anni, quasi nessun atleta afro-americano aveva messo le mani su una simile fortuna. A Thompson era parso di aver realizzato il sogno americano, ma non aveva tenuto conto dell’impatto che avrebbe avuto nella sua vita.

«Ne ero entusiasta, ma non avevo realizzato come gli altri lo avrebbero giudicato. Dopo aver firmato il contratto, non ero più David Thompson. Ero David Thompson, il giocatore-più-pagato-della-lega. L’uomo da quattro milioni di dollari», avrebbe detto a distanza di anni. «A volte è la pressione di essere una superstar, o semplicemente ricadere in certi vizi: l’alcol e la cocaina, a volte perdi il controllo, ed è esattamente quello che è successo a me».

In quella stanza così asettica, Thompson si sente calmo e al sicuro. Lì gli sguardi e le aspettative della gente sono entità lontane, che non lo possono più minacciare. A partire dalla firma del contratto, la loro pressione aveva iniziato ad asfissiarlo: lui non avrebbe mai creduto di diventare una superstar, forse perché sapeva che gli oneri di un simile status non facevano per lui. «I grandi giocatori possono giocare senza strafare ed essere veramente forti. Loro sono quelli in grado di rendere il basket un’arte. Per loro è naturale. Non per me – io devo lavorarci duramente».

Ma una volta arrivati lì, tornare indietro non era più possibile. È come durante una schiacciata; quando stacchi, non puoi pensare di abbandonare l’etere senza conseguenze, nemmeno se ti accorgi di aver calcolato male i tempi del movimento. In questo caso, non resta che aspettare il momento dello schianto con il ferro, sperando che faccia meno rumore possibile. Thompson, che con le schiacciate aveva una buona familiarità, aveva capito che volare così in alto era troppo persino per lui. Sapeva che prima o poi sarebbe caduto fragorosamente.

E per attenuare quel dolore, la cocaina gli era parsa fin da subito un ottimo analgesico. Le prime volte, aveva creduto che lo avrebbe aiutato a mantenere quel livello di gioco che tutti, compagni, giornalisti, tifosi, pretendevano da lui, e al contempo ad alienarsi da quelle stesse pretese.

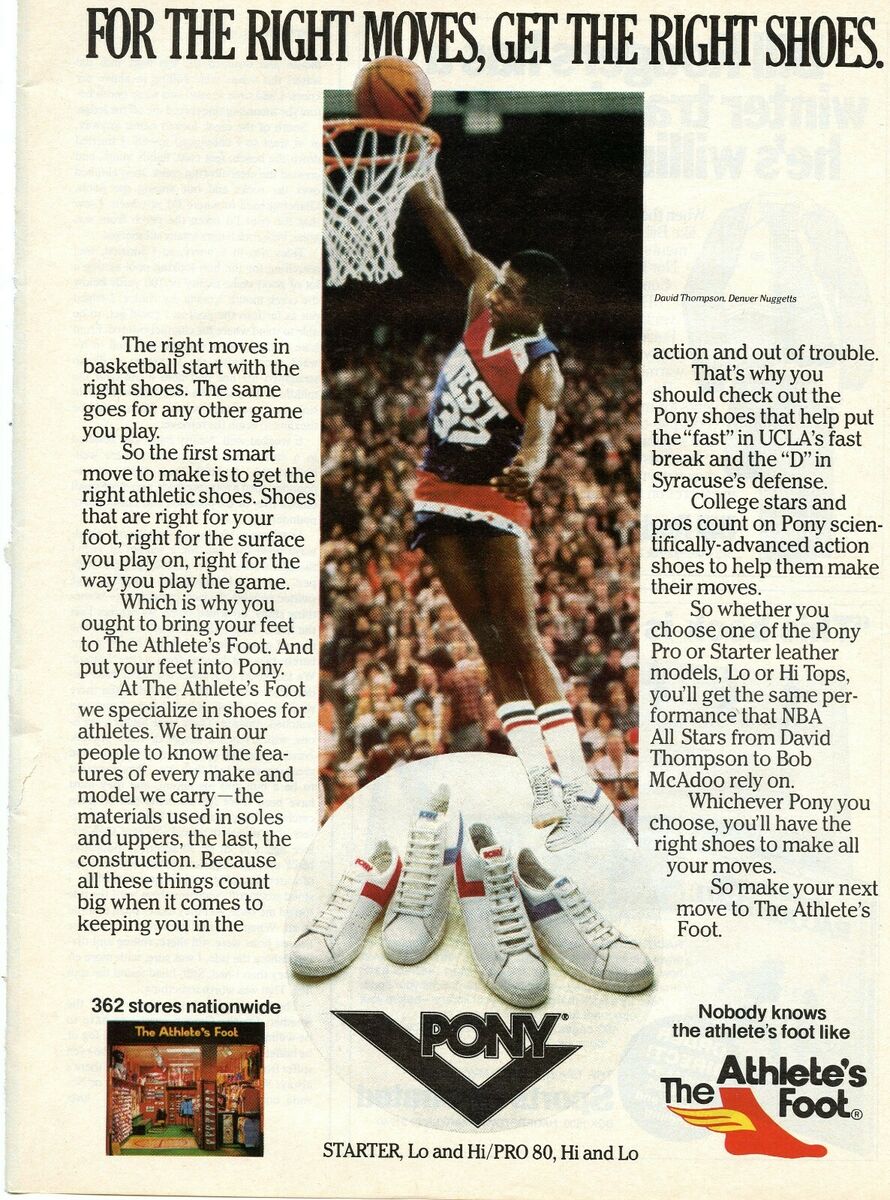

A Thompson spunta un sorriso amaro, ricordando quando aveva posato per una pubblicità di sneaker della Pony. La scritta in sovraimpressione non l’ha mai dimenticata: “For the right moves, get the right shoes”.

Per un po’ ci aveva creduto, che quelle che stava facendo erano le mosse giuste, annebbiato com’era dalla sua dipendenza. La cocaina intanto stava abbattendo tutto ciò che aveva costruito fino lì, senza che lui potesse reagire in alcun modo. Quando i Nuggets lo avevano spedito lontano, a Seattle, aveva avuto un primo assaggio di quello che sarebbe stato l’esito finale della sua carriera, peccato che il processo a quel punto fosse già irreversibile. Ricorda bene le storie su di lui pubblicate vigliaccamente dai giornali, che hanno aspettato la sua partenza da Denver per rivelare al mondo i suoi vizi. Chi lo aveva così tanto amato da elevarlo a eroe della città, era finito a pregare perché se ne andasse. Ora, rinchiuso in un rehab di Seattle, sta iniziando a venire a patti con l’oblio, conscio che sarà suo compagno per la vita.

Una voce femminile interrompe i pensieri di Thompson. Un’infermiera è entrata nella sua stanza e, con tono di voce incalzante, sembra voglia convincerlo ad abbandonare il suo torpore. Thompson non oppone resistenza e si lascia trascinare nel corridoio. Mentre tiene a fatica il suo passo concitato, si domanda quale sia il motivo di tanta eccitazione. Arriva in una sala comune, dove trova almeno trenta altri pazienti.

Quando lo vedono, si aprono a ventaglio, rivelando l’origine del loro interesse. Il televisore riprende Julius Erving in primo piano. È l’intervallo della sua ultima partita a Philadelphia e, come da tradizione, gli è stato chiesto di fare un discorso d’addio. A un certo punto, l’intervistatore gli chiede chi sia stato l’avversario più forte mai affrontato. La risposta di Erving è secca: «David Thompson».

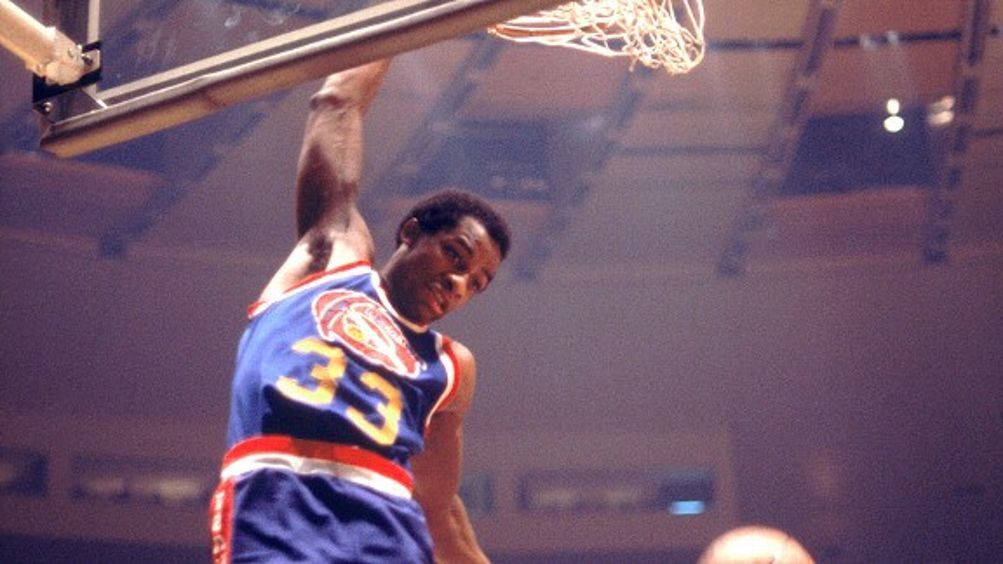

Il 27 gennaio 1976 avviene un fatto singolare durante l’intervallo dell’ABA All Star Game. La partita stessa ha un formato diverso da come si è abituati a immaginarla: si affrontano la squadra con il miglior record della lega, i Denver Nuggets, e una selezione di stelle delle altre. A qualcuno viene poi l’idea di organizzare una gara di schiacciate per intrattenere il pubblico, tra secondo e terzo quarto. Una simile intuizione era stata tutto fuorché scontata: l’uso della schiacciata aveva preso piede dall’inizio degli anni ’70, ma non godeva certo dell’attuale popolarità. Il gioco di allora puntava sulla tecnica individuale e sui meccanismi di squadra, senza dare troppa importanza all’atletismo e alla verticalità. Gli unici a remare in quella direzione erano i giocatori afro-americani, a lungo in netta minoranza rispetto ai caucasici.

Quando era nata nel 1967, la ABA si era fin da subito distinta per delle regole meno rigide rispetto alla rivale NBA, paragonabili a quelle di un campetto del Bronx. Le partite avevano un ritmo elevatissimo e la spettacolarità era una componente cruciale. Molti afro-americani la vedevano come il luogo ideale per sfruttare senza limiti i loro mezzi atletici, per divertirsi e far divertire. Non sorprende che molti, finito il college (dove per colpa di Kareem non potevano nemmeno schiacciare), scegliessero poi la ABA che, benché priva di copertura televisiva, godeva di gente come George Gervin, Moses Malone, Julius Erving e David Thompson. E non sorprende nemmeno che il primo Dunk Contest della storia sia andato in scena durante un evento ABA.

La formula della gara è un po’ diversa da quella attuale. Ogni partecipante esegue cinque schiacciate consecutive, due partendo dal centro dell’area, due dai lati e una dalla linea di fondo. La giuria poi le valuta secondo quattro parametri: abilità artistica, creatività, coordinazione e risposta del pubblico. L’ultimo favorisce e non poco Thompson, visto che si gioca proprio a Denver. Lui, comunque, fa il massimo perché le urla dalle tribune non siano forzate. Alla terza schiacciata l’entusiasmo della McNichols Arena è già prossimo al punto di deflagrazione: parte da destra e inchioda a due mani dando le spalle al ferro, dopo essersi portato la palla all’ombelico mentre è in volo. Il tempo di trenta secondi e l’euforia esplode definitivamente. Thompson si posiziona a sinistra sulla linea di fondo, circondato da una decina di fotografi e Artis Gilmore, seduto al loro fianco una volta terminato il proprio turno. Un’occhiata al canestro, un palleggio, due passi e lo stacco da terra. Prima di schiacciare, Thompson esegue un avvitamento aereo completo su sé stesso. Il cronista dell’evento fatica a dare un nome a ciò che ha appena visto, usa un’accozzaglia di parole per rendere l’idea: «Twist-around slam dunk».

Il gesto inimmaginabile di Thompson non vale però il primo posto nella gara. Dopo di lui è il turno di Julius Erving, che chiude la sua esibizione in modo altrettanto spettacolare: «È decollato dalla linea del tiro libero e si è librato verso il canestro. Per forza di cose, sono arrivato secondo».

Erving arriverà davanti a Thompson anche alle successive ABA Finals, vinte 4-2 dai New York Nets. Quelle del 1976 sono peraltro le ultime della storia della ABA, prima della parziale fusione (merger) con la NBA. I Nuggets sono tra le quattro squadre ad aggiungersi, assieme a San Antonio Spurs, Indiana Pacers e New Jersey Nets.

La posizione di Denver, a metà strada tra Chicago e la costa ovest, la rende un mercato minore, ma la presenza di Thompson assicura un cospicuo seguito. Dirà di lui Dan Issel: «Alla gente piaceva venire a vederci giocare. Lo facevano per due ragioni. Innanzitutto avevamo ancora un po’ di ABA dentro di noi, quando andavamo su e giù per il campo segnando valanghe di punti. Ma venivano anche per vedere David, perché faceva cose che in tanti nella NBA non avevano mai visto».

Nei suoi primi due anni in NBA, Thompson ha una media di 27 punti (senhttps://www.lagiornatatipo.it/the-doctor/za triple), 5 rimbalzi e 4 assist, tirando con il 52% dal campo. Conclude entrambe le stagioni nel primo quintetto all-NBA, in una lega competitiva come non mai nell’immediato post-merger. La rapidità con cui riesce a imporsi lo rende fin da subito molto rispettato tra gli avversari. Il tratto distintivo è la facilità con cui riesce a elevarsi oltre il ferro, pur non superando il metro e novanta di altezza. «La definizione e misura del salto verticale è iniziata con David Thompson, balzava a più di un metro da terra, era davvero tanto. Quando lo trovavi sopra di te, ti lasciava sempre di stucco». A dirlo è Michael Jordan, uno che grazie al concetto di salto verticale avrebbe creato un brand dal fatturato di 3 miliardi di dollari.

Thompson ha un’incredibile esplosività di gambe, che gli permette di esercitare forze notevoli in uno spazio di tempo minimo. La genetica aiuta molto, dato che la non eccessiva massa della parte superiore del corpo è un tratto ideale per un buon saltatore, ma c’è dell’altro. Da bambino Thompson e il fratello maggiore avevano montato un canestro nel terreno davanti a casa dove, dopo migliaia di pomeriggi più o meno assolati, avrebbero imparato a schiacciare a canestro. Per elevarsi dal terreno di soffice argilla, le gambe dovevano lavorare con più intensità. Per questo, quando Thompson inizia a calcare i parquet, salta già più alto e veloce dei coetanei.

«Ci sono sempre state persone capaci di saltare. Di unico, di lui, c’è che poteva volare, librarsi, poteva fare qualunque cosa fisicamente possibile. E sapeva anche come giocare». Bill Walton, oltre ad avere una voce stupenda, sa bene di cosa sta parlando, avendolo già provato sulla sua pelle al college.

Il gioco di Thompson non è solo salti e schiacciate. La sua esplosività si esprime in un primo passo senza eguali per rapidità, con cui lascia sul posto la maggior parte dei difensori. A questo si aggiunge un tiro in sospensione di notevole pulizia, che fa parte del suo bagaglio tecnico naturale. La somma delle due cose lo rende un giocatore letale nell’uno contro uno. In campo, tuttavia, non peccava affatto di egoismo, né si preoccupava delle sue statistiche. «I compagni lo amavano perché li aiutava a vincere le partite» ricorda Issel. «Era il tipo di giocatore che rendeva migliori tutti gli altri».

Thompson è il leader ideale, che a un’ottima efficienza (50% di media in sette anni a Denver) unisce la capacità di scegliere quando assumere l’iniziativa o affidarla ai compagni. La sua partita più famosa è un buon esempio. Nell’ultima gara della regular season 1977-78, contro i Detroit Pistons, Thompson è in lotta con George Gervin per il titolo di miglior marcatore. Nel primo quarto ha già segnato 32 punti (la linea dei tre punti non esisteva ancora) e messo a segno 13 tiri, che gli valgono ancora oggi il record assoluto in un singolo quarto, superato solo da Klay Thompson nel 2015. A fine primo tempo arriva a 53, tanto che il record di Wilt Chamberlain pare vacillare. Nella ripresa, invece, resta seduto in panchina per molti minuti; i Nuggets perdono 139-137, mentre Thompson chiude con 73 punti.

I commenti dopo gara di Thompson e coach Larry Brown sono le uniche immagini di quel pomeriggio: se non abbiamo riprese della partita, è perché tutte le tv nazionali erano al Garden di Boston, per seguire l’addio al basket di John “Hondo” Havlicek

Il titolo dei marcatori va a Gervin, ma questa prestazione resterà per anni la migliore in termini di punti per un non-centro, fino agli 81 di Kobe Bryant nel 2006. A renderla incredibile è la percentuale al tiro: il suo 28/38 (74%!) indica come Thompson abbia ridotto al minimo le forzature. «Ho preso ritmo nel primo quarto: i ragazzi mi davano la palla in zone favorevoli del campo; non ho fatto altro che continuare a tirare e segnare!».

Al secondo anno nella lega, Thompson è già al centro della NBA. Gli viene presto affibbiato un soprannome rimasto iconico, Skywalker: Star Wars non c’entra nulla, bensì deriva dal modo in cui incrocia le gambe mentre schiaccia. Sospeso in quella posizione, sembra che per un lungo istante cammini nell’aria, come se la gravità all’improvviso si azzerasse.

A Denver viene idolatrato come un eroe. Per un afro-americano negli anni Settanta è ancora una conquista notevole, anche nella città che anni prima era stata il ritrovo prediletto degli esponenti della beat generation.

La dirigenza dei Nuggets nell’aprile 1978 gli propone quel contratto da record per convincerlo a non abbandonare il Colorado durante il picco della carriera. Era chiaro che di lì a poco li avrebbe aiutati a riempire la bacheca con qualche trofeo Larry O’Brien. Ma una simile responsabilità si rivela presto insostenibile per Thompson. Quattro anni dopo i Nuggets, in difficoltà finanziarie, lo spediscono a Seattle, in cambio del mediocre Bill Hanzlik, solo per liberarsi del suo pesante stipendio. Nei due anni ai Sonics viene declassato a sesto uomo, mentre guarda Erving, Bird e Magic dominare la lega.

3 novembre 1982: un raro lampo di Thompson con i Sonics; ne fanno le spese i San Antonio Spurs di George Gervin e Artis Gilmore, che perdono 109-107

Thompson entra così nella folta schiera di carriere rovinate in quegli anni dal dilagare della cocaina. Assieme a lui ci sono Walt Davis, John Lucas, Bernard King, tutte star che rendono sotto le aspettative benché teoricamente nel loro prime. Secondo un’inchiesta del Washington Post, basata su testimonianze di molti dirigenti, il numero di giocatori che fa uso di cocaina va dal 40% al 75%. Tanti mostrano profonde occhiaie e volti scavati nelle interviste, oltre a un gioco insolitamente letargico. La NBA interviene nel 1983 stipulando un nuovo CBA (collective bargaining agreement) con l’associazione giocatori: viene introdotta una severa drug policy, che comporta una radiazione a vita per chi è positivo dopo tre controlli consecutivi.

Per demonizzare l’uso di cocaina tra i giocatori, servirà comunque che Len Bias muoia di overdose nel 1986, 48 ore dopo essere stato chiamato con la prima scelta dai Boston Celtics. Thompson si era ritirato due anni prima, concludendo la sua parabola decadente in quel che restava dello Studio 54.

Thompson guarda distratto un televisore che trasmette una compilation dei migliori schiacciatori della NBA. Oltre a lui seduto su una poltrona in velluto verde, non c’è nessuno in quella stanza. A un certo punto si vede comparire sullo schermo. Le immagini di lui che fluttua verso il canestro, sovrastando gli impotenti difensori, rigano il viso con qualche lacrima. Il suo è un pianto di gioia però. Gioia di rivedere quel ragazzo pieno di vita e di energia, che con i suoi balzi prodigiosi si faceva amare da tutti. Adesso di energia per saltare così non ce n’è neanche l’ombra, ma almeno è riuscito a recuperare la sua vita.

Da quando è entrato in quel rehab di Seattle, ha chiuso per sempre con quel vizio che gli ha distrutto la carriera. La parte più difficile era stata accettare il vuoto lasciato dal basket. «Per tanto tempo era stato la mia vita; senza non avevo una mia identità». Dopo un percorso sofferto, è riuscito a ritrovarla grazie alla fede in Gesù Cristo. Il ricongiungimento con la moglie Cathy e le sue due figlie è stato il passo successivo.

Ripensando alla carriera e a ciò che avrebbe potuto fare, ha accettato con serenità quel vuoto, consapevole che quello che ha fatto è bastato a scongiurare l’oblio. Nelle interviste, alla domanda sui rimpianti, rispondeva sempre così:

«Ho imparato dal passato. Ho avuto una buona carriera, poteva andare meglio ma così non è stato. Mi considerano comunque tra i 100 giocatori migliori di sempre e forse il migliore della ACC. Poteva andare meglio, ma la cosa non mi turba, ora non più».

Nel 1996 era entrato nella Hall of Fame, un omaggio che ha reso eterno lo stupore genuino provato da chiunque lo abbia visto giocare negli anni migliori, come testimonia Bill Walton: «Chi può immaginare un giocatore migliore di David Thompson in volo per l’aria e poi…bam! La inchioda con tutta la sua forza. Quando sogni il perfetto giocatore di basket, vedi David Thompson».

La porta della stanza si apre di colpo. Thompson spegne il televisore e si incammina per un corridoio con luci al neon, accompagnato da un paio di signori in completo elegante. Lo portano di fronte a una porta a due ante con maniglioni dorati.

Lui la spalanca, rivelando un auditorium gremito e il fragore di un applauso rivolto a lui.

Tornato il silenzio, prende parola il presentatore dell’evento. «Lo accompagna colui che l’ha ispirato, hall-of-famer conosciuto come Skywalker: David Thompson, dalla classe del 1996. (pausa) Ladies and gentlemen, Michael Jordan».

Thompson e Jordan salgono fianco a fianco gli scalini del palco della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Jordan asciuga qualche lacrima prima di prendere parola; Thompson, in piedi alla sua sinistra, lo guarda e sorride. «Mi hanno fatto tante domande nelle ultime quattro settimane, ma tutti chiedevano ‘Perché hai voluto con te David Thompson?’. Io so perché e David lo sa, voi forse no. Sono cresciuto in North Carolina, avevo undici anni nel 1974 quando voi (NCSU) avete vinto il campionato. Tenevo per voi, invece di UNC, anche se poi sono finito lì, e adoravo David Thompson, non solo per come giocava, ma soprattutto per ciò che rappresentava. Passiamo tutti per prove e sofferenze; lui l’ha fatto e ne sono stato ispirato. E quando l’ho chiamato e gli ho chiesto di stare qui in piedi per me, mi ha preso per pazzo. Ma poi è stato molto gentile e mi ha detto ‘Sì, lo farò’».