illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Daniele Vecchi

Brividi.

Il pensiero della voce di Marv Albert, durante il minuto finale di Gara Cinque della sfida playoff 1984 tra Pistons e Knicks a Detroit, fa ancora venire i brividi.

Dopo gli ennesimi due punti con un jumper spalle a canestro dal post basso, mentre le immagini lo ritraevano rientrare in difesa, il mesto mormorìo della Joe Louis Arena fu lacerato dalle quasi incredule due parole di Marv Albert:

“BERNARD KING!”

Le parole di Hubie Brown dopo quella ennesima impresa di Bernard King, 44 punti con due dita della mano sinistra slogate, furono eloquenti:

“Fu una gara durissima, ma sapevo che Bernard non ci avrebbe fatto perdere, avevo completa fiducia in lui”.

Altrettanto eloquente fu quella immagine di Chuck Daly, immagine che in seguito fece il giro per il mondo, anche grazie al video dei Dire Straits “Walk of Life”, che immortalò un Daly esasperato dallo strapotere offensivo di Bernard King. Mentre stava nervosamente camminando di fronte alla propria panchina, a Daly venne dato un asciugamano, che prese meccanicamente, che usò per asciugarsi rapidamente la fronte, e che poi scaraventò a terra con rabbia e frustrazione.

“Before LeBron James, there was another King in the League”.

Parole sante, lette da qualche parte nel web, scritte da qualche saggio nostalgico.

Bernard King, una delle più esplosive small forward della storia NBA, uno dei più devastanti realizzatori nella storia del basket professionistico americano. Poco più di due metri, braccia lunghissime, un arsenale di movimenti spalle a canestro che forse nessuno mai ha avuto, e un rilascio della palla velocissimo ad una altezza stratosferica, altezza inferiore forse solo al giro e tiro di Rasheed Wallace (che però era almeno dieci centimetri più alto).

Nato a Brooklyn nel 1956, il giovane Bernard trascorse una infanzia/adolescenza come tanti altri ragazzi afro-americani cestisticamente dotati in un sobborgo metropolitano, ovvero l’effimero status di giovane promessa del ghetto, anche se la sua popolarità nei playground di Brooklyn era sensibilmente offuscata da quella del fratello più giovane Albert, unanimemente riconosciuto come il più forte giocatore di High School mai uscito da New York, nonchè vero e proprio mago della giungla d’asfalto metropolitana.

Il fratello Albert però ebbe una carriera NBA meno scintillante di quella di Bernard (New Jersey Nets, San antonio Spurs e Philadelphia 76ers per lui), anche se Albert può vantare uno scudetto vinto a fine carriera con la Philips Milano di Franco Casalini (arrivò all’Olimpia a fine regular season in sostituzione di Billy Martin), nella infuocata Gara 5 di Livorno contro la Enichem.

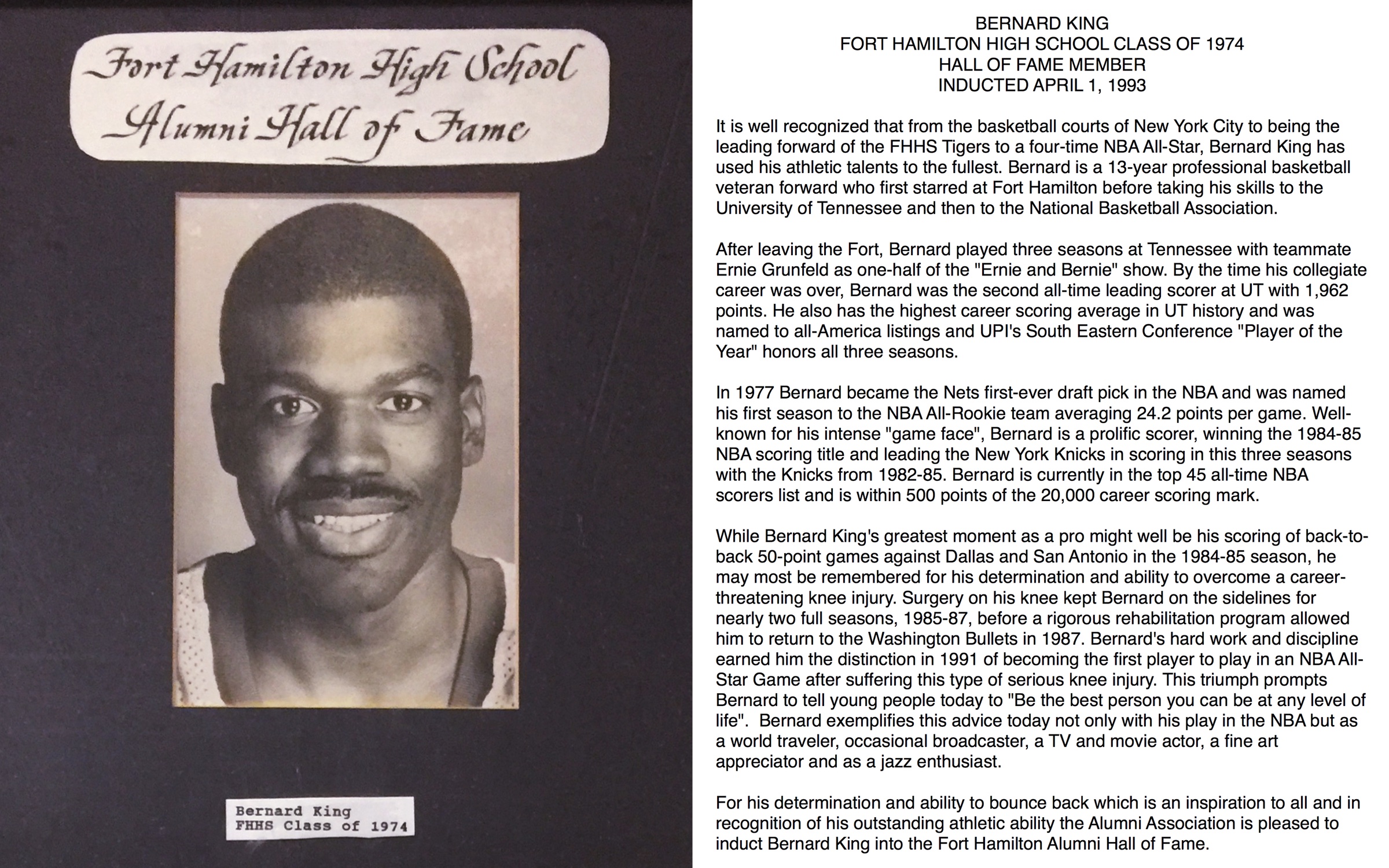

Bernard era comunque pure lui una superstar alla Fort Hamilton High School, nel sud-ovest di Brooklyn in zona Bay Ridge, anche se le università più blasonate ci andavano con i piedi di piombo, data la nomea di giocatore newyorkese estremamente talentuoso ma con probabili problemi di disciplina.

Alla fine Bernard scelse di trascorrere i suoi anni da (già proclamata) star universitaria a Tennessee, dove condusse una turbolenta permanenza sia sul campo sia fuori dal campo, portando la sua classica esuberanza newyorkese anche nel campus di Knoxville.

Con gli Orange Bernard esprime comunque al massimo la sua fisicità e il suo strapotere in post basso, e assieme a Ernie Grunfeld (altro giocatore cresciuto sull’asfalto newyorkese, al Queens), nel triennio 1974/77 in maglia Volunteers mise in piedi l’ “Ernie and Bernie Show”, con mirabolanti imprese in maglia arancione.

Come detto nei tre anni a Tennessee King fu totalmente dominante, tre volte All American First Team, alcune partite con oltre 40 punti, e molti scout NBA con il suo nome in cima alla propria lista.

Al Draft NBA del 1977 al Madison Square Garden King fu scelto con la settima chiamata assoluta dai New Jersey Nets, dietro a Kent Benson, Otis Birdsong, Marques Johnson, Greg Ballard, Walter Davis e Kenny Carr, e davanti a Jack Sikma, in un Draft ricco ma non ricchissimo di talento.

Bernard King era un giocatore molto atteso nella NBA, non senza però molti dubbi sul suo comportamento fuori dal campo, sempre un po’ troppo tendente allo sbandamento, soprattutto in fatto di uso e talvolta abuso di alcolici.

Bernard ebbe comunque fin da subito un impatto devastante sulla Lega, la sua stagione da rookie fu grandiosa, 24.2 punti a partita che però non furono abbastanza per conquistare il titolo di Rookie of the Year, vinto da Walter Davis dei Phoenix Suns.

La stagione dei Nets però fu deficitaria, 24 vinte e 58 perse sotto coach Kevin Loughery e con una squadra ricca di giocatori che poi hanno calcato i parquet italiani, come Kim Hughes, Jan Van Breda Kolff e il compianto Tim Bassett, una squadra però con poca chimica e con evidenti problemi nello spogliatoio e fuori dal campo.

In questo scenario Bernard King divenne immediatamente la nuova stella del Garden State, anche se come detto talvolta anche Bernard pareva alzare il gomito, fomentato dalla troppa vicinanza con la sua Brooklyn, che frequentava un po’ troppo spesso, soprattutto in orari proibiti per un giocatore NBA.

Dopo un’altra buona stagione nel Jersey (21.6 punti a partita nella sua seconda stagione), Bernard viene ceduto agli Utah Jazz di Tom Nissalke, dove in poche settimane il caso-King scoppiò.

Sarà stata la lontananza da New York, l’aria di Salt Lake City, la città troppo deprimente e senza attrattive notturne, ma dopo sole 19 partite della stagione 1979/80, e alcune performances deficitarie (la sua media punti totale in quelle partite fu 9.3, una miseria per come aveva reso prima e per come rese dopo), King lasciò la squadra per seguire un percorso di riabilitazione dall’uso di alcol, che gli costerà tutta la stagione giocata, ma che alla fine restituirà alla NBA il suo campione.

Dati i tempi e date le attitudini che spesso si vedevano nella NBA a quel tempo, fu una grande prova di maturità da parte di Bernard, che riuscì a uscire dal tunnel e a ritrovare sé stesso, senza avere più ricadute e mantenendo altissime le sue performances sul parquet e la concentrazione nel non ricadere nell’alcolismo.

Prescindere dai proboemi passati, questa volta fu la vera e propria svolta, dove l’uomo da Brooklyn dimostrò tutta la sua maturità.

Ne uscì pulito totalmente, pronto per dedicarsi al massimo al suo vero amore più grande, il basket.

“Ho semplicemente realizzato che se avessi continuato a bere non avrei più avuto nulla, né il basket né la mia vita”

Così disse Bernard anni dopo la sua disintossicazione, realizzando e riconoscendo di aver fatto la cosa più saggia che poteva fare.

A Salt Lake City però non la pensavano così, e i Jazz lo cedettero comunque frettolosamente ai Golden State Warriors, dove Bernard letteralmente risorse nella stagione 1980/81, giocando assieme a World B. Free e al rookie Joe Barry Carroll, campione d’Italia con la Simac Milano quattro anni più tardi.

Nonostante il record negativo (39 vinte e 43 perse) e il mancato accesso ai Playoff, Bernard ripagò i Warriors e coach Al Attles della fiducia con 21.9 punti a partita (mantenendo sempre una percentuale del 59% al tiro), conquistando il meritatissimo premio di Comeback Player of the Year.

Nella Bay Area King si consacrò come grande realizzatore anche nella stagione successiva 1981/82, con 23.2 punti a partita e la prima partecipazione all’All Star Game, anche se Golden State nemmeno quell’anno raggiunse i Playoff a dispetto di un ottimo record positivo di 45 vinte e 37 perse.

Ormai Bernard si era stabilizzato su rendimenti offensivi di altissimo livello, e la sua produzione a livello di punti, adrenalina e spettacolo, gli dava la potenzialità per accedere ad altri palcoscenici più importanti, a livello di Playoff ma anche a livello di mercati televisivi.

Si parlava di tantissime squadre papabili per Bernard, ma la Big Apple era un radiofaro impossibile da ignorare per l’uomo da Brooklyn.

Apparve ovvio a tutti, ad ogni rumor e ad ogni ipotesi di mercato, che la naturale destinazione per Bernard King fossero i New York Knicks, la sua squadra e la sua città, ora più che mai, dopo la riabilitazione, l’ex-Volunteer doveva dimostrare qualcosa a casa sua.

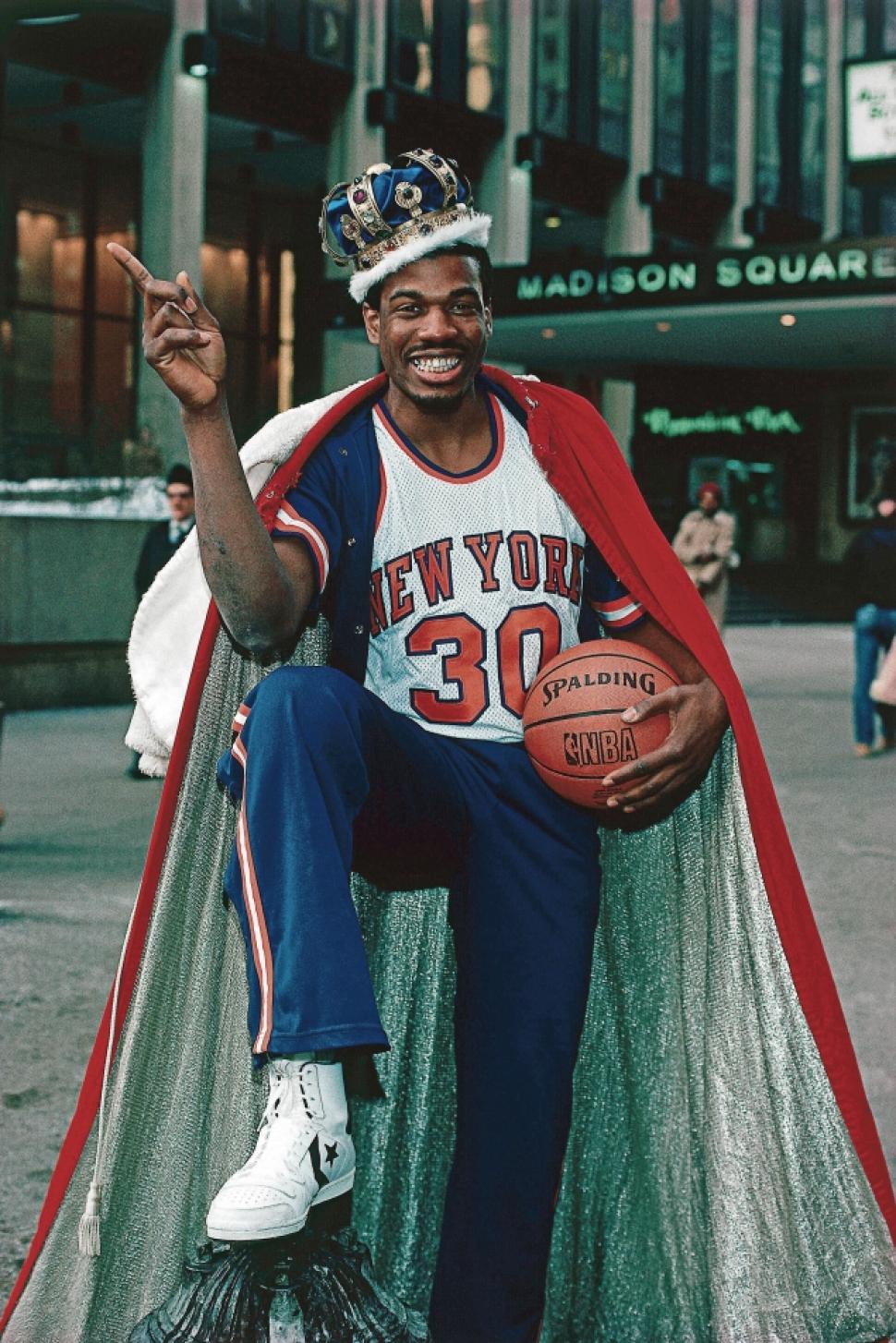

King arrivò finalmente al Garden nella stagione 1982/83, arrivò con enormi aspettative e un tantino di scetticismo, ma immediatamente diventò il simbolo della squadra e della città.

La sua dedizione, la sua durezza, e la sua generosità sul campo conquistarono totalmente i suoi concittadini e tutti i tifosi Knicks in giro per la nazione.

Bernard si ritrovò ad essere il terminale offensivo più incisivo di quella edizione dei Knicks, e con tutte quelle responsabilità, decise di prendere in mano la squadra, diventando un leader, non solo offensivo e realizzativo, ma anche nello spogliatoio. Bernard si sentiva in missione, per la sua squadra e per la sua città.

Non erano anni facili per i New York Knicks, che da fine anni settanta vedevano alternarsi Boston e Philadelphia al top della Atlantic Division, dovendo continuamente subire puntuali sconfitte al primo o secondo turno di Playoff da parte delle corazzate Celtics e Sixers, ma Bernard era sempre e comunque pronto a mettere tutto il suo istinto cestistico al servizio della propria squadra.

21.9 punti nella sua prima stagione a New York (conclusasi al secondo turno di Playoff, dopo aver eliminato i New Jersey Nets nel primo turno, i Knicks furono battuti nettamente 4-0 dai Philadelphia 76ers che poi conquisteranno il Titolo NBA), salendo ancora di livello nella stagione successiva con 26.3 punti di media a partita, con prove di straordinario e totale strapotere offensivo, come il back to back da 50 punti, 31 gennaio e 1 febbraio, in trasferta in Texas contro San Antonio Spurs e Dallas Mavericks (tirando complessivamente 40/51 in quelle due gare, entrambe vinte dai Knicks), e come quella infuocata serie playoff contro i Pistons di cui si è accennato all’inizio (eliminata Detroit, nelle semifinali della Eastern i Knicks cederanno poi solo alla settima partita ai Boston Celtics).

In quelle cinque gare del primo turno contro i Pistons Bernard King segnò 213 punti, ovvero una media a partita di 42.6 punti, uno strapotere offensivo che ebbe il proprio apice in Gara 5, con 44 punti segnati nel 127-123 finale dopo un tempo supplementare nella bolgia della Joe Louis Arena di Detroit.

Anche nella serie successiva contro i futuri Campioni NBA dei Boston Celtics, i Knicks vendettero cara la pelle, forzando Larry Bird e compagni a sette infuocate partite, dove King fece registrare una media di 29.1 punti a partita, confermandosi il miglior attaccante della NBA di quel periodo.

La stagione 1984/85 sembrava essere la naturale continuazione dell’idilliaco amore tra Bernard, i Knicks e la sua città, una stagione ancora una volta dominata offensivamente, una media punti di 32.9 a gara (Miglior realizzatore NBA), 60 punti segnati ai New Jersey Nets nella sfida di Natale, e una sensazione di onnipotenza totale in attacco, nonostante il record negativo dei Knicks, che offensivamente parlando potevano contare solo ed esclusivamente su di lui.

A stagione quasi terminata però, accadde l’orrendo imprevisto, a Kansas City contro i Kings.

Ricadendo al suolo dopo un’azione difensiva (a quel tempo qualcuno disse che King cercò con troppa veemenza di fare un fallo duro sul penetratore, ma rivedendo le immagini non sembra essere così), Bernard si massacra il ginocchio destro, crociato, legamenti, tutto distrutto, l’infortunio più grave che un cestista può avere. A quel tempo, nessun giocatore era mai stato in grado di ritornare a giocare, tantomeno ai massimi livelli.

Ma Bernard non si diede per vinto, perse tutta la stagione successiva (1985/86) e quasi tutta quella seguente (1986/87) lavorando sodo e con pazienza, ritrovando pian piano la confidenza con il pallone, la forma fisica, e la condizione, riuscendo a rientrare nelle ultime sei partite di quella stagione, tra la commossa e infinita standing ovation del Garden.

Peccato però che King non rientrò più nei piani dei Knicks,

Da Georgetown era arrivata la prima scelta assoluta Pat Ewing, e il front office dei Knicks decise di puntare tutto solo sul centrone jamaicano, invece che cercare di farlo giocare assieme a Bernard King.

Pur avendo dimostrato di valere ancora qualcosa (22.7 punti di media in quelle sei partite), New York lo cedette ai Washington Bullets, credendolo un giocatore finito.

Logicamente non era più lo stesso Bernard King esplosivo in post-basso, ma dopo la prima discreta stagione nella capitale (17.2 punti a partita), nella incredulità generale e alla faccia dei Knicks che lo avevano scaricato frettolosamente, nella stagione 1990/91, Bernard ri-esplode ancora una volta, con una media punti di 28.3 (terzo nella Lega dietro a Michael Jordan e Karl Malone), ritornando all’All Star Game all’età di 34 anni (il più vecchio convocato di quella edizione), dimostrando di essere un immenso campione, di tecnica e di tenacia.

Fu una grandissima soddisfazione per lui e per tutti i suoi fans, perché nessuno era mai tornato a giocare dopo quell’infortunio, né tantomeno tornato a dominare di nuovo il gioco.

Accusando un altro problema alla cartilagine del ginocchio, Bernard si ritirò dopo la stagione 1992/93, con un totale di 19.655 punti segnati.

Proprio questa cifra rimane un suo grande rammarico, forse il suo più grande, ovvero non aver raggiunto i 20.000 punti realizzati. Nell’estate successiva al suo ritiro, King dichiarò:

“sapete cosa posso fare? Posso andare nel campetto sotto casa mia, e segnare 350 punti, così mi metto in pari e raggiungo i 20.000”.

Autoironia per l’uomo da Brooklyn, per mascherare e sdrammatizzare i suoi problemi con l’alcol, il terribile infortunio e la fine della carriera senza aver mai vinto un Titolo NBA, e senza mai nemmeno aver giocato una Finale di Conference. Autoironia ma anche misticismo, venuto fuori nei momenti più bui della sua carriera, ovvero nei giorni e settimane successive al suo terribile infortunio.

Bernard King raccontò questa storia, a riguardo dei suoi primi mesi post infortunio (tre mesi di sedia a rotelle), quando tutti i dottori gli avevano detto che sarebbe stato impossibile per lui tornare a giocare:

“Appena tornato a casa dall’ospedale, ero molto spaesato e ovviamente ancora dolorante. Non potevo muovermi se non con la sedia a rotelle. Una mattina nel mio cortile arrivarono due papere. Bussarono con il becco alla mia porta finestra. Io arrivai piano piano con la sedia a rotelle, e loro fecero un paio di passi indietro. Tornai in cucina, presi qualcosa e glielo diedi da mangiare. Loro rimasero lì per tutto il giorno, volando via alla sera. La mattina dopo tornarono, stesso rituale, bussavano con il becco sul vetro, io arrivavo con la sedia a rotelle, aprivo la porta finestra, e gli davo da mangiare. Loro rimanevano lì fino a sera e se ne andarono. Così, ogni giorno, per tutti i miei tre mesi sulla sedia a rotelle. Il giorno in cui finalmente mi alzai dalla sedia a rotelle era un grande giorno per me. Guardai fuori, e loro non c’erano. Non vennero più. Mi sono rimaste vicino nel momento più buio, erano i miei angeli custodi”.

Questo suggestivo racconto fatto a Brant Barry in una intervista il giorno della sua induzione nella Hall of Fame, dice molto del “misticismo” di quei momenti, perché nel 1985 sembrava davvero impossibile per un giocatore ritornare a giocare dopo un infortunio di quel genere, e Bernard King ha dovuto fare appello a tutta la sua determinazione e a tutta la sua forza interiore, per riuscire a ritornare in campo.

Ma Bernard non voleva SOLO tornare in campo.

Voleva tornare a dominare.

Voleva tornare ad essere un All Star.

E così fece.

Quello che rimane di Bernard King, oltre ovviamente alla sua grandissima carriera e alla induzione nella Naismith Hall of Fame nel 2013, è un istinto viscerale e primordiale per il gioco.

King ha sempre dichiarato che tutte le sue grandi prestazioni, le partite da 40, 50, 60 punti, sono sempre venute “da sole”, sentiva di essere in vena, e si lasciava andare la proprio istinto, era la cosa più facile del mondo, ed era a suo dire la cosa più bella che ci fosse, vivere il proprio istinto in una grande serata realizzativa, nel miglior campionato di basket del mondo.

E quelle parole “BERNARD KING!” pronunciate da Marv Albert continuano a far venire i brividi.