Oggi il lavoro che Cesare Pancotto sta facendo da due anni e mezzo sulla panchina della Vanoli Cremona è esaltato da più parti, coronato pure dal bis ad allenatore dell’anno, dieci anni dopo la fantastica cavalcata della Snaidero Udine. Molti, però, non ricordano che quando dai piedi del Torrazzo partì la chiamata in direzione Porto San Giorgio, Pancotto era a spasso da quasi un anno.

Chiusa la breve parentesi-bis ad Avellino, stava aspettando la chiamata giusta. La stava aspettando nella sua amata città, quella che ha lanciato (e lo ha lanciato) nel basket che conta ormai oltre trent’anni fa. Era l’estate del 2013 e nessuno si era ricordato di lui, dei suoi modi pacati e gentili, delle cinque promozioni, di Siena, di Trieste, dell’Udine dei miracoli. All’epoca seguivo le vicissitudini della Sutor Montegranaro, che si avviava a disputare quella che, a conti fatti, fu la propria ultima in serie A. La disputava al PalaSavelli, a qualche centinaio di metri da casa Pancotto. E non era raro trovarlo al palas durante gli allenamenti dei gialloblu, scambiare un saluto con Charlie Recalcati, seguire gli esercizi della squadra. Ma non era certo lì a gufare, come sibilavano i maligni. Era una sincera passione per il basket, una continua voglia di restare al passo coi tempi, con l’umiltà di chi non si sente il più bravo di tutti, ma con la convinzione di chi non sa di non essere secondo a nessuno.

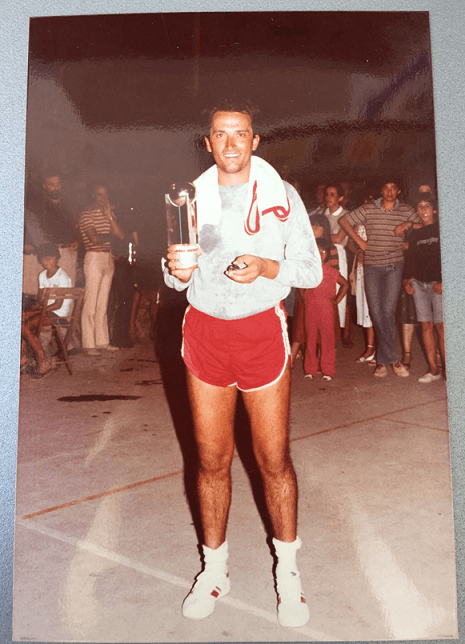

Insomma, mi sono fatto una lunga chiacchierata con una delle menti più lucide della nostra Serie A, arricchita da qualche foto esclusiva proveniente direttamente da casa Pancotto (grazie Manù!)

Enjoy!

Cesare, ora va di moda questo paragone: la tua Vanoli è un po’ il Leicester della Serie A?

Per la gioventù della squadra e la dimensione della città il paragone Cremona-Leicester ci può anche stare. Ma noi dobbiamo completare un percorso di crescita che è ancora in divenire. E poi le fotocopie non vengono mai bene. L’importante è far emergere una propria identità. E su questo ci stiamo lavorando.

Restando al paragone coi neo campioni d’Inghilterra, ti provoco un po’: anche la vostra favola si coronerà con lo scudetto?

Non conosco perfettamente la storia del Leicester, ma conosco bene quella recente della Vanoli e del basket italiano. Allo scudetto non si arriva per caso. Si devono prima porre dei solidi pilastri. Faccio io un paragone ora: pensiamo alla Caserta degli anni ’80-‘90. La costruzione del PalaMaggiò, una continuità nella proprietà della società, un miglioramento della squadra costante ma senza stravolgimenti. Questi furono elementi fondamentali e non bastarono per arrivare allo scudetto prima di diversi fallimenti. Per questo esserci salvati negli anni passati, aver disputato due Final Eight di Coppa Italia ed essere approdati per la prima volta ai playoff sono le nostre fondamenta per andare verso quell’obiettivo. E sono già queste delle grandi soddisfazioni, ovviamente.

Quali sono gli elementi sui quali state lavorando per arrivare a questa identità, un lavoro che già l’anno scorso ha fatto intravedere i primi frutti?

Assoluta chiarezza su budget e obiettivi, condivisione totale su tutti gli aspetti organizzativi e grande senso di appartenenza. Questi tre elementi sono i fondamenti, i valori sui quali questa realtà si sta affermando.

Il salto di qualità quest’anno è arrivato anche grazie ad un nucleo di giocatori stranieri già abituati alla serie A. E’ stato un elemento cruciale a tuo avviso?

Questa è la programmazione. Nel primo anno del nostro progetto, quello passato, abbiamo puntato a costruire un gruppo di giocatori italiani giovani, vogliosi di mettersi in discussione e di lanciarsi nel nostro campionato. Consolidato quello, quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più inserendo qualche elemento più esperto, come Washington e Turner, che potesse, insieme a Vitali e Cusin, dar loro una mano a crescere.

Tra l’altro, Vitali l’avete anche avuto col contagocce: 14 partite in campionato, 10 vinte, 4 perse. Senza di lui, 8 vinte, 7 perse. Si poteva fare anche di più con Luca a pieno regime?

In primis mi dispiace per lui, un ragazzo che ama il basket, ama Cremona e ci tiene da matti. Noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, il problema è che è mancata la continuità della sua presenza, è stata spezzettata la sua presenza. Però questo ci ha fatto scoprire motivazioni e valori che ci hanno permesse di andare oltre l’assenza di Luca.

Alla fine, alle sirene di Pesaro e Sassari hai preferito sposare fino al 2018 il progetto Cremona.

Ho scelto la continuità, la sfida e il rispetto per la parola data; convinto ed entusiasta di far parte, ancora, della “Vanoli Family”. Ringrazio Aldo Vanoli, Davide Borsatti e tutta la società per avermi fatto sentire scelto. La mia formazione mentale va sempre nella direzione di iniziare su una panchina e finire su quella. Per questo ovunque sono andato ho sempre cercato di costruire qualcosa che durasse nel tempo, a prescindere dal fatto che poi sarei stato io a portarla avanti. Il nuovo non è necessariamente meglio del continuo. Oggi più che mai io avverto questa volontà, ma è il contesto sportivo e sociale che va in direzione opposta. Ci siamo abituati non a riparare una lavatrice rotta, ma a cambiarla. La stessa cosa succede nello sport, è un meccanismo mentale dei nostri tempi. Ed è per questo che io invece ai miei giocatori, specie quando ci conosciamo da poco, dico: voi avete il diritto di sbagliare, non vi giudicherò da quello, ma dalla vostra volontà che avete di correggere quello sbaglio.

A 27 anni lasciasti il basket giocato, la serie B, per diventare allenatore. Come nasce il Pancotto allenatore?

Mi posi la questione perché mi resi conto che condividevo tutte le scelte che l’allenatore faceva. Un po’ anomalo, il giocatore deve lamentarsi perché non gioca o per gli schemi che non gli piacciono. Io ero bravo e anche quando l’allenatore non mi faceva giocare guardavo verso di lui, mi appuntavo gli esercizi, cercavo di carpire le dinamiche. Poi ho avuto la fortuna di avere la chance a Porto San Giorgio. Insieme alla possibilità che mi fu data, sbocciò in me la voglia e la passione per questo lavoro.

Hai spiazzato tutti qualche mese fa quando in conferenza stampa hai voluto ricordare “Lu Fossu della Carogna”, il luogo dove sei nato nella tua Porto San Giorgio. “Un posto dove bisogna rimboccarsi le maniche”, l’hai descritto a chi ti chiedeva di definirlo. Eppure proprio Porto San Giorgio, la tua città, la città che ti ha lanciato nel basket che conta, oggi annaspa, cestisticamente parlando: l’hai lasciata in serie A2 in un PalaSavelli che, con la “Curva Cimitero”, metteva paura, mentre oggi si ritrova solo con due squadre in serie C Silver. Qual è la ricetta per tornare in alto?

Per avere un futuro devi sempre sapere da dove vieni. Nel paesello, come lo chiamo io, ci sono di cicli quasi periodici. È capitato più o meno a tutte le squadre di provincia. Porto San Giorgio negli anni ’80 ha trovato un grande momento in cui si sono combinate energia, passione e ambizione di una dirigenza guidata dal presidente Ciamarra. Era la città stessa che poi alimentava queste sensazioni. Ora si dovrebbe solo ricominciare a lavorare, senza pensare troppo al passato ma tenendolo a mente come lezione. Sicuramente è più difficile oggi rispetto a trent’anni fa, ma non pensiamo che allora non lo fosse. Ci vogliono idee e coraggio, una persona che faccia da trascinatore e abbia fame e dieci giocatori che remano tutti nella stessa direzione. Si può fare, ma bisogna lavorarci.

[dal minuto 6.30 si parla del “celeberrimo” Fossu della Carogna]

Hai lasciato bei ricordi praticamente in ogni città che hai toccato nella tua trentennale carriera. Anche per gesti come quello di qualche settimana fa nei confronti di Siena, aderendo al progetto “Io tifo Mens Sana”, l’associazione di tifosi che ha rilevato la società biancoverde che tu portasti in serie A ormai un ventennio fa.

L’entusiasmo che ha Siena per la sua squadra è incredibile e lo rispetto tantissimo. Mi hanno trattato come un figlio nei quattro anni in cui sono stato con loro, sono onorato e fortunato di esserne stato allenatore. Per cui ho voluto ridare qualcosa indietro. L’adesione all’associazione è stato un modo per dire grazie. Vedo che la società e la città si sono compattate nelle difficoltà, c’è voglia di risolvere la situazione e di fare del basket il volano per risollevare le sorti di una città intera. C’è quell’entusiasmo giusto di cui parlavo prima per ritornare in alto.

L’altra grande realtà cui sei legato e che sta cercando di riemergere è la Fortitudo. Per te fu una brutta esperienza, la retrocessione del 2009 fu praticamente l’inizio della fine per la Effe, anche se da qualche anno è ripresa la scalata.

Era il posto giusto ma al momento sbagliato per me. Non mi sottraggo alle mie responsabilità ma ci sarebbe da parlare a lungo sugli errori che furono commessi allora. Si vedeva già da allora che Bologna aveva bisogno di nuove energie, nuovi progetti, nuova programmazione. E quello che è successo alla Virtus testimonia ulteriormente che le difficoltà non sono ancora superate, né a Bologna né in Italia in generale. La nobiltà non basta più per restare in alto. Mi auguro che Bologna nella sua interezza ritrovi tutto questo, ne ha bisogno il basket italiano.

Si parla di uso eccessivo del pick’n’roll, di abuso del tiro da tre punti. Come è cambiato il basket in questo trentennio da allenatore?

Non si può generalizzare. Si deve dividere tra uso e abuso di uno strumento. Il pick’n’roll si usava anche trent’anni fa, era il classico gioco L di Peterson. Si deve considerare che l’aspetto tecnico va di pari passo con l’evoluzione fisica del gioco. Il tiro da tre esiste ormai da 32 anni, è stato ampiamente metabolizzato tanto che si pensa ad un ulteriore allontanamento della linea stessa. Vuol dire che atletismo e fisicità spingono in certe direzioni. Ben venga quindi chi usa queste armi considerando questi elementi, bacchettate sulle mani a chi invece pensa siano il bene o il male assoluti.

E invece al basket italiano cosa è successo?

Ci siamo un po’ specchiati. Come Roma conquistava il mondo e costruiva il Colosseo per poi cadere in disgrazia, così il nostro movimento è stato egemone per anni, inventando ad esempio i playout, ad un certo punto ci siamo fermati. Dobbiamo ritrovare dinamicità e innovazioni, quelle che abbiamo perso dopo gli anni ’80. Io credo molto nella forza del basket italiano, quello che mi piace ripetere è che si deve pensare al comune bene, non al singolo. Da soli, con uno sport che è sempre più globalizzato, non si va da nessuna parte. Bisogna ragionare come Lega o come Federazione per contribuire a rimettere in moto certi meccanismi.

Si parla di troppi stranieri in serie A o di troppi under nelle serie minori. Sono davvero questi i problemi dal nostro basket?

Se vuoi che uno sport diventi popolare, che il pubblico si fidelizzi, devi partire da chiarezza e continuità delle regole. Anche il tifoso comune dovrebbe essere in grado con semplicità di capire come si costruisce una squadra, secondo quali criteri e quali regole. Il basket si basa su un concetto piramidale. Restando al sistema italiano, la Serie A è la punta di questa piramide per cui non dovrebbe avere la funzione di valorizzare i giovani. La Serie A dovrebbe valorizzare il meglio di quello che è stato prodotto per ottenere il miglior spettacolo possibile. Alle altre fasce della struttura, partendo dalla base, ovvero dai settori giovanili, vanno restituite altre funzioni. Lì vanno fatti crescere sia per quantità che per qualità i giovani da cui poi prendere i migliori per offrire il meglio nel campionato di Serie A. E non dobbiamo ragionare solo in ottica di Serie A, ma ovviamente anche di NBA, è la globalizzazione a imporcelo. Il nostro campionato, invece, è ormai diventato quasi un campionato di sviluppo, con tante squadre costrette a rischiare molto sia sugli stranieri che sugli italiani. Ma non dovrebbe essere questo il ruolo della Serie A. Ci siamo adattati e continueremo a farlo, ma il bene del basket italiano ha bisogno di altro.

È un momento di transizione anche a livello istituzionale, dove imperversa la guerra tra FIBA ed ECA. Da che parte stai?

Non riesco ancora a capire se sia una guerra di posizione o se ci sono vere volontà di sviluppo dietro. Se la FIBA si è davvero resa conto che le Nazionali siano davvero un motore di crescita da valorizzare durante tutta la stagione e i campionati nazionali siano fondamentali, allora è giusto portare avanti queste istanze. Io guardo la situazione con ottimismo: quando due parti si confrontano c’è sempre un arricchimento. Diverso è se c’è un arroccamento reciproco. ECA, attraverso l’Eurolega, ci ha dimostrato in questo lungo periodo di aver raggiunto un livello qualitativo incredibile su tutto il territorio europeo. Ma non si possono disconoscere i campionati nazionali e organizzazioni come la FIBA. Credo possa essere un momento di grande crescita per tutti, a patto che, ripeto, non ci si arrocchi sulle rispettive posizioni di forza.

Proprio il calendario già ora così fitto costringerà l’Italia ad una preparazione accorciata per un evento cruciale come il Preolimpico. Il presidente della FIP Petrucci ha puntato tutto su Ettore Messina, con un incarico valido solo per questa competizione, almeno per ora. Condividi la scelta?

Petrucci ha fatto una scelta di fondo: c’è poco tempo, prendo il migliore con cui affrontare questa situazione. Perché penso sia difficile negare che Messina sia il miglior allenatore italiano. E con questo non voglio assolutamente negare la qualità del lavoro portato avanti da Pianigiani, anzi. Ci si gioca tutto in pochi giorni, non c’è gran tempo per programmare. Per questo credo che sia stata una scelta giusta, come logica. Con Messina ci identifichiamo tutti, spero anche che ci sia un futuro per questo rapporto indipendentemente dal risultato di Torino.

E se non ci sarà un futuro invece ce lo vedi Pancotto sulla panchina della Nazionale, nonostante il fresco rinnovo con Cremona, magari con ruolo part-time?

Ci vedo Messina ma ci vedo anche tanti altri bravi allenatori che abbiamo in Italia. Sono onorato di essere allenatore a Cremona, di aver fatto un lungo percorso e di appartenere a una categoria, quella degli allenatori italiani, tra le migliori in assoluto. Poi, come dico sempre: non sarò il più bravo di tutti, ma non sono inferiore a nessuno.

intervista di Marco Pagliariccio

(disegno di copertina a cura di http://fanciullodelghetto.blogspot.it/)