illustrazione grafica di Paolo Mainini

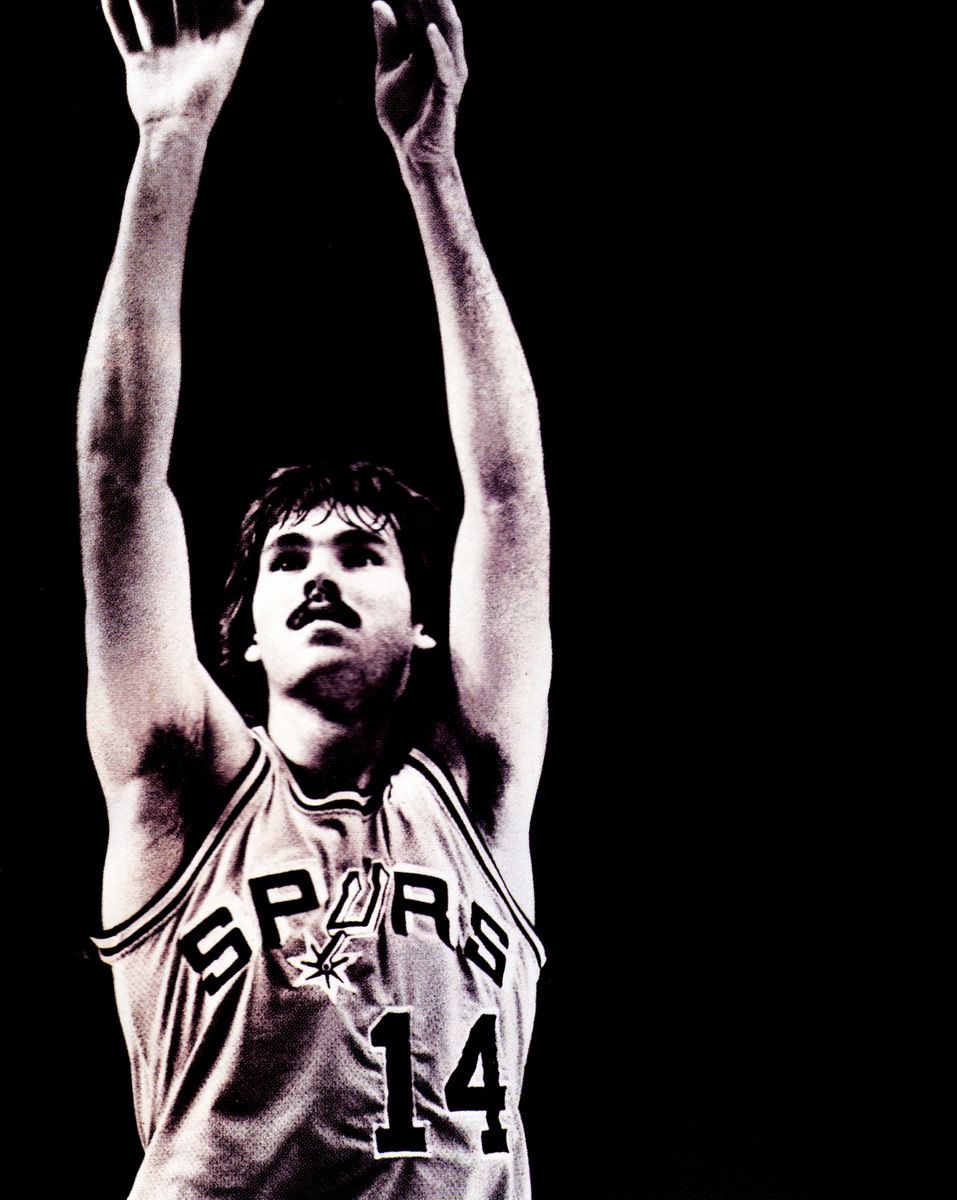

Il Playmaker

Per i più giovani, Mike D’Antoni è “semplicemente” il coach degli Houston Rockets. Per quelli appena meno giovani è l’ex-coach dei Suns, dei Knicks e dei Lakers. Per i tifosi trevigiani è l’allenatore più vincente, quello che ha riempito di trofei la bacheca biancoverde. Ma per tutti gli altri, quelli che seguivano il basket già negli anni ’70 e ’80, Mike D’Antoni non potrà mai smettere di essere il giocatore simbolo dell’Olimpia Milano, per un decennio regina indiscussa del basket italiano ed europeo.

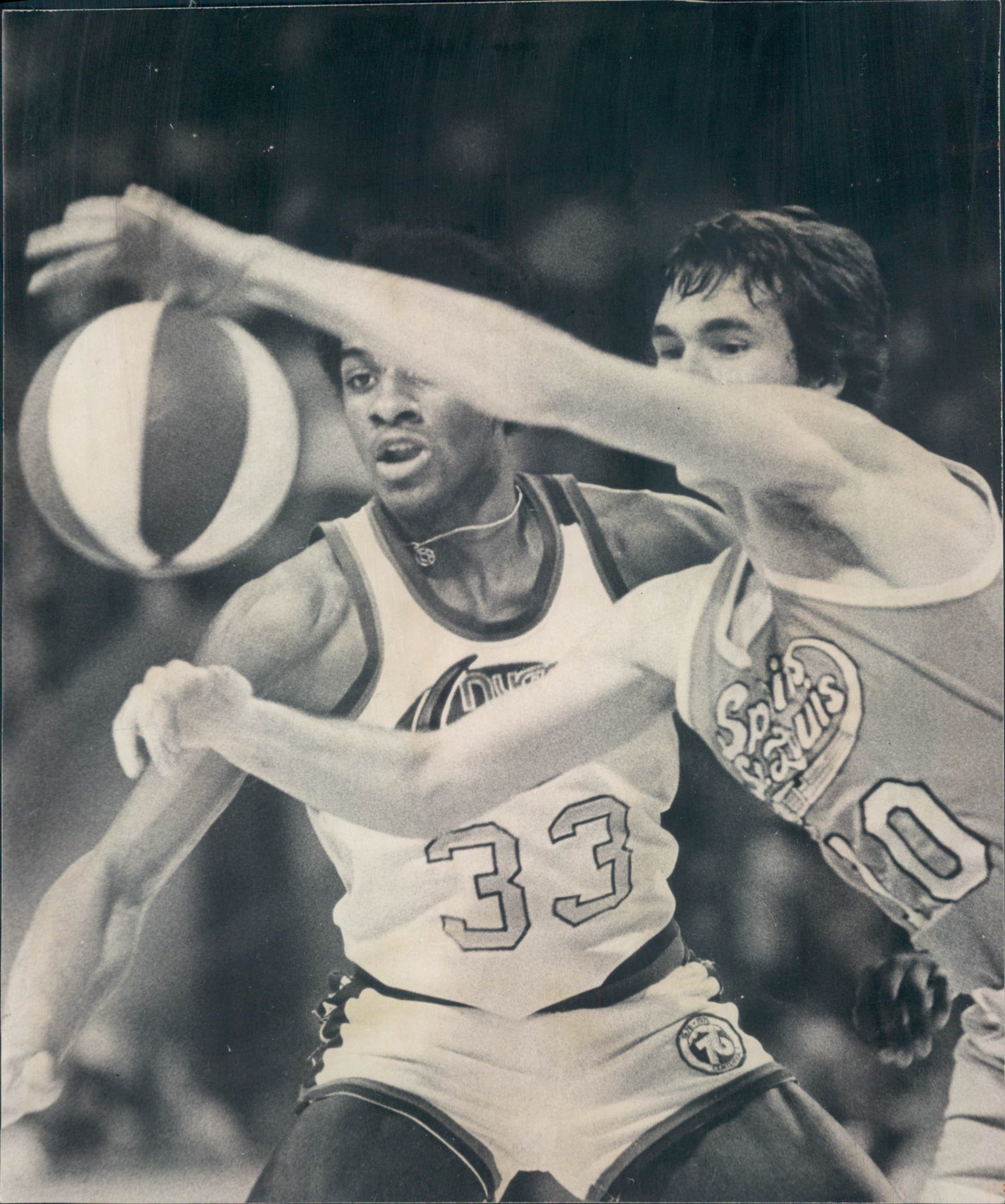

Milano, 1977

Per rilanciare la “sua” Olimpia, appena risalita dall’A2 dopo l’unica retrocessione della propria storia, il presidente Adolfo Bogoncelli, su segnalazione di coach Jim McGregor, propone un provino a un certo Michael Andrew D’Antoni, o più semplicemente Mike D’Antoni. Originario di Mullens, West Virginia, dove il nonno Andrea da Norcia arriva agli inizi del ‘900 e faticosamente costruisce un futuro per sé e per la famiglia, Mike sposa il basket seguendo le orme di papà Luigi, prima giocatore e poi allenatore di discreto livello. Prima di firmare il contratto, il presidente Bogoncelli vuole vederlo all’opera e organizza un’amichevole contro i campioni di Svizzera, la Federale di Lugano di Manuel Raga. Mike si fa subito notare per la destrezza con cui ruba grappoli di palloni al malcapitato play avversario. A Bogoncelli basta una manciata di minuti e, sorprendendo tutti, autorizza l’operazione in entrata, che verrà formalizzata al termine di una splendida giornata trascorsa insieme al nuovo acquisto nella sua villa di Rapallo.

Ma più che sorprendere, il padre fondatore delle scarpette rosse delude la piazza, che soffre terribilmente il momento magico dei “cugini” della Pallacanestro Milano. Prima conferma lo spigoloso Lars Hansen. Poi, invece di compensare optando per un funambolo realizzatore, possibilmente colored, sceglie quello che sembra un onesto playmaker, con pochi punti nelle mani e reduce da una stagione non certo entusiasmante in NBA.

L’unica caratteristica davvero interessante sembra essere la sua origine italiana, che in futuro gli permetterebbe di giocare da oriundo come già accaduto per Mike Sylvester, la vera stella della squadra meneghina. Il campionato del Cinzano ha inizio e le prime gare di D’Antoni sembrano confermare le perplessità dei tifosi. Buon passatore e buon difensore, ma poco altro.

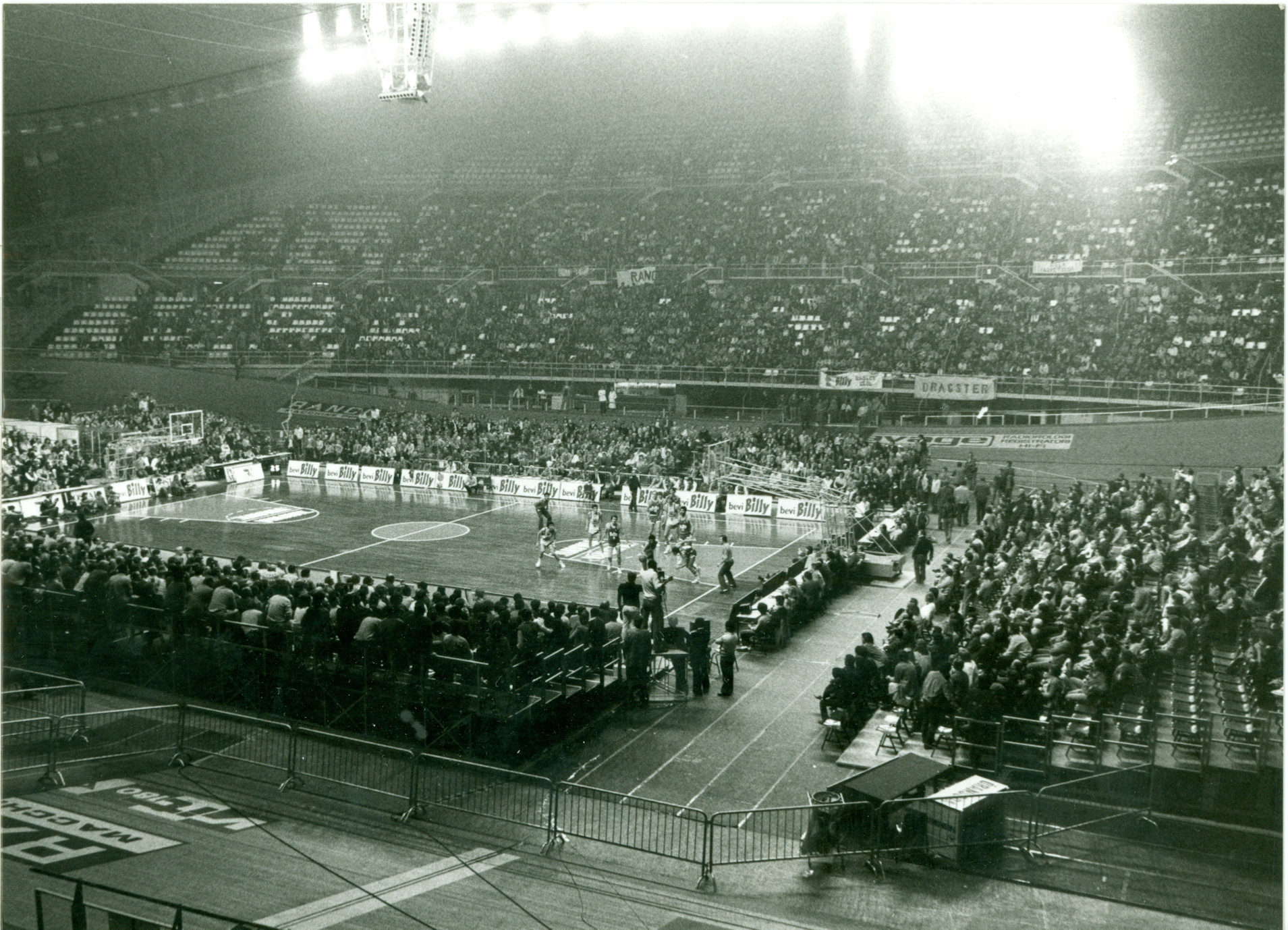

Per riaccendere l’entusiasmo serve un derby cittadino, quello che si gioca il 6 gennaio 1978 al Palazzone di San Siro, quando davanti a 11.500 spettatori la squadra allenata da Pippo Faina vendica la sconfitta allo scadere subita all’andata. È a partire da quella vittoria che anche i palati meno fini iniziano ad apprezzare il gusto delicato del menù cestistico offerto da D’Antoni: intelligenza, carisma, assist e recuperi. Tonnellate di recuperi. E negli anni a venire verrà aggiunto un altro piatto forte, quello dolcissimo dei canestri decisivi. Il Cinzano chiude la stagione al sesto posto in regular season e all’ottavo nella poule scudetto. Meglio del previsto e Mike, che vince la classifica delle palle recuperate, viene riconfermato dal nuovo coach Dan Peterson.

La rapidità con cui strappa il pallone dalle mani avversarie e le finte di corpo per intercettare i passaggi, unite a quei lineamenti gentili che fanno sognare le signore ingioiellate del parterre, iniziano a evocare un personaggio immaginario, il “Ladro Gentiluomo” nato dalla penna Maurice Leblanc: Arsenio Lupin.

Milano, 1982

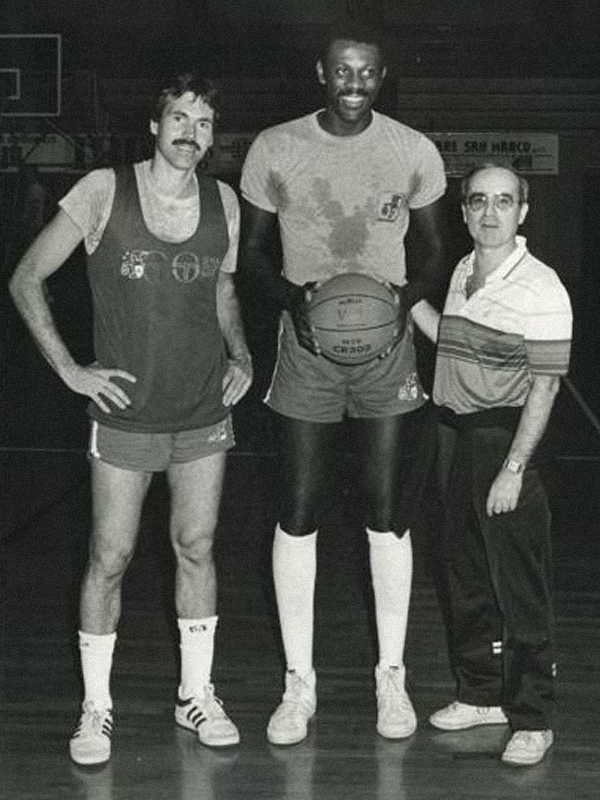

Dopo aver rilevato la società da Bogoncelli, e dopo un primo anno di assestamento, il presidente Gianmario Gabetti vuol rivedere i tricolori sventolare in Piazza Duomo. Per veder realizzato il proprio sogno sa che deve piazzare il colpo del secolo. A 32 anni, e dopo i primi acciacchi, Dino Meneghin viene considerato ormai sul viale del tramonto dalla dirigenza varesina, che nell’estate 1981 lo mette sul mercato. È l’occasione che il GM Cappellari sta aspettando. Al termine di un’estenuante trattativa, il nemico di mille battaglie lascia Varese dopo 15 stagioni e 19 titoli tra scudetti e coppe. La sfida è riportare in alto l’Olimpia targata Billy. Insieme a Meneghin arriva da Gorizia una giovane ala tiratrice di belle speranze: Roberto Premier.

Nonostante i due colpi di mercato le cose si mettono subito male, Meneghin s’infortuna prima ancora d’iniziare il campionato. E senza la sua stella, la stagione inizia tra mille difficoltà, compreso un sonoro -45 subito sul campo dell’ambiziosissima Pesaro del “cobra” Kićanović e dell’ex Mike Sylvestre. Lentamente, recuperato Meneghin e con D’Antoni a dirigere l’orchestra, Milano si risolleva grazie a un ottimo girone di ritorno e chiude al terzo posto. Ai playoff supera prima Brescia e poi Torino, ribaltando il fattore campo. Mike raggiunge la finale scudetto per la seconda volta. Già nel 1979 aveva trascinato l’Olimpia fino all’atto conclusivo, perso nettamente in due partite contro la Virtus di Ćosić e Driscoll.

Anche stavolta in finale c’è un corazzata: la Scavolini ha dominato la regular season e sembra destinata a vincere il suo primo titolo. Ma Milano ha il dente avvelenato e l’onta della pesante sconfitta in campionato può essere vendicata ora, quando conta davvero. D’Antoni incanta tutti e innesca le varie bocche da fuoco meneghine, il Billy sbanca il mitico “hangar” pesarese 86-89. Dopo appena tre giorni si torna in campo al Palazzone di San Siro, riaperto per l’occasione per accogliere oltre 10.000 persone che sperano di festeggiare dieci anni dopo lo spareggio vinto contro l’Ignis di Meneghin.

Il coach pesarese Skansi decide di lasciare in panchina Kićanović per quasi tutto il primo tempo, sperando di contenere un eventuale passivo per poi scatenare la sua stella jugoslava nella ripresa. La strategia non dà gli effetti sperati ma Pesaro è comunque avanti di 1 con poco più di 3 minuti da giocare. Kićanović supera la metà campo in palleggio e prova a servire Roosevelt Bouie in post basso con un lob, ma Arsenio Lupin è in agguato…

Le braccia di D’Antoni si alzano all’improvviso e intercettano il passaggio, catturando il pallone per poi partire in contropiede, prima di essere fermato da un fallo antisportivo di Amos Benevelli. La mano di Mike non trema: 2/2 e l’inerzia della finale scudetto ora pende tutta verso il Duomo. Ma Kićanović non ci sta e risponde prontamente riportando Pesaro avanti di 1. Dopo un paio di azioni a vuoto, a 50” dal termine D’Antoni serve Meneghin in post-basso, Kićanović si stacca per accennare un raddoppio, quel tanto che basta per permettere alla palla di tornare nelle mani di Mike che, glaciale, insacca da fuori.

È il canestro che vale il tricolore, quello che regala la seconda stella all’Olimpia e che consegna definitivamente le chiavi di Milano al “Ladro Gentiluomo”.

Milano, 1985

La fitta nebbia scende mano nella mano con il buio e avvolge come un mantello incantato gli eleganti palazzi del centro. Due fari illuminano il pavé umido, le lastre di porfido brillano di quella luce riflessa e le rotaie dei tram sembrano serpenti argentati che s’intrecciano nella notte. Un’auto si ferma davanti a un imponente portone in stile liberty. Dalla portiera posteriore scende una giovane donna dal fisico slanciato che saluta sorridendo e si avvia verso l’ingresso con le chiavi in mano, attenta a non guastare il tacco 9 sull’asfalto sdrucciolevole.

La vettura riparte lentamente, prima di fermarsi ancora, qualche isolato più avanti. Stavolta si apre la portiera anteriore, quella del passeggero, e a scendere è un uomo altissimo dai capelli rossi, la cui silhouette supera di quasi un metro il tetto dell’auto. Anche lui saluta, ma con molto meno entusiasmo, prima di stringersi nel cappotto e incamminarsi sul marciapiede con un passo da gigante. L’auto riparte e appena girato l’angolo si ferma di nuovo. Una folata di vento alza le foglie mentre dalla portiera posteriore scende un’altra donna, che mordendosi il labbro inferiore nel vano tentativo di nascondere un sorriso, guadagna rapidamente il posto davanti.

“Ok Laurel, here we are…”

L’uomo alla guida sorride soddisfatto mentre la osserva adagiarsi sul sedile al suo fianco. Dal primo momento in cui l’aveva vista, qualche ora prima, aveva escogitato un modo per restare solo con lei. Erano bastati pochi secondi per convincerlo. Non importava se quella bellissima californiana, cresciuta tra lo stato di Washington e Porto Rico, era la preferita del suo amico e compagno di squadra Russell Schoene.

Quell’uscita a quattro doveva diventare a due.

La semifinale, una finale.

Gli dispiaceva per l’altra ragazza, quella che era destinata a lui, ma i suoi occhi avevano brillato come mai prima d’ora davanti al sorriso di Laurel. Dopo cena, per riportare a casa le due giovani fotomodelle, non avrebbero chiamato un taxi. Lui viveva in città ormai da sette anni e conosceva le strade. Soprattutto le strade che portano all’abitazione di Russ. E l’itinerario che aveva in mente prevedeva come ultima tappa la casa di quella sua stupenda connazionale.

Mentre una luna sfocata strizza l’occhio alla Madonnina, che si staglia nelle tenebre, quell’auto in sosta si trasforma in un nido d’amore.

Ora che il suo piano è perfettamente riuscito, prima di impugnare il volante e guidare per tutta la notte girovagando con lei per la Milano da bere, non smette di lisciarsi i folti baffi neri. I baffi più famosi del basket italiano.

Arsenio Lupin ha colpito ancora.

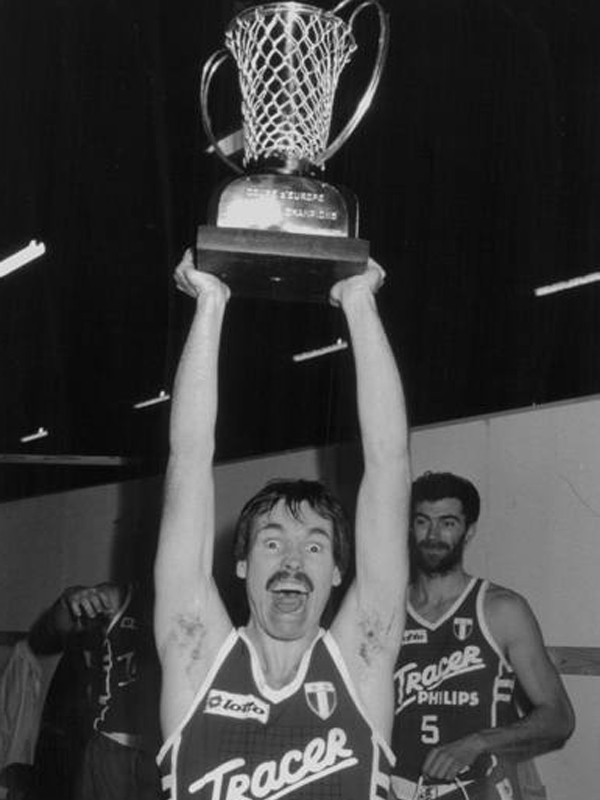

Milano, 1987

A fine Marzo, la Tracer ha vinto la sua terza Coppa Italia, la seconda consecutiva, battendo la Scavolini Pesaro nella finale di Bologna. D’Antoni, oltre a distribuire i soliti pani e pesci, come in quasi tutte le gare che contano davvero va in doppia cifra. Ora la testa può tornare al Campionato e soprattutto alla Coppa dei Campioni, ormai una vera ossessione per Milano, dopo il primo e unico trionfo dell’allora Simmenthal nel lontano 1966.

In estate, per festeggiare la decima stagione di Mike, la società meneghina non bada a spese e gli fa un regalo alto 206 cm e proveniente dalla NBA: Bob McAdoo. Grazie all’innesto del campione di Greensboro, tre volte top scorer e una volta MVP, l’Olimpia parte tra le favorite per centrare il titolo europeo. La formula è strana: due turni a eliminazione diretta, poi un girone a sei squadre con partite di andata e ritorno da cui usciranno le due finaliste. Al primo turno, sul campo del non irresistibile Edimburgo, la partita finisce inaspettatamente in pareggio. Il ritorno a Milano fila liscio e la Tracer passa il turno.

Al turno successivo c’è l’Aris Salonicco di Galis e Yannakis, una delle squadre più temibili d’Europa. La gara di andata nel catino di Salonicco è da incubo e finisce 98-67 per i gialloneri, con 44 punti della leggenda del basket ellenico e D’Antoni l’unico a meritare la sufficienza. Quel -31 sa tanto di sentenza di morte per le speranze europee di Milano. Ma nella gara di ritorno, giocata al PalaTrussardi davanti a 9.000 spettatori, il miracolo si compie. Minuto dopo minuto, punto dopo punto, Milano si aggrappa alla grinta di Meneghin, alla pazzia di Premier e alla classe di McAdoo. Ma l’eroe di quell’impresa è Mike D’Antoni, che oltre a tre bombe pesantissime si sacrifica in difesa limitando Galis, che chiuderà con 16 punti, una miseria per i suoi standard. L’immagine di Mike che palleggia negli ultimi secondi sul +34, cercando di sfuggire ai falli sistematici dei greci, è ancora impressa nella memoria di tanti milanesi, testimoni di una delle più incredibili rimonte della storia del basket.

La Tracer si qualifica per il cosiddetto girone di semifinale e con sette vittorie su dieci gare si qualifica per la finale dove incontra il Maccabi Tel Aviv. La partita è vietata ai deboli di cuore, nessuna delle due squadre supera i 4 punti di vantaggio. Nel finale Arsenio Lupin colpisce ancora, ma un fischio a dir poco dubbio su un pallone rubato lo costringe ad accomodarsi in panchina per gli ultimi 90″. Mike non ci sta e mentre esce dal campo urla di tutto, come urla di gioia quando Jamchy allo scadere scaglia una pietra che scheggia il ferro e consegna la Coppa nelle mani dei milanesi.

Per completare il Triplete manca lo Scudetto e l’occasione per chiudere la pratica è nelle mani di Mike. Al PalaTrussardi la Tracer conduce 2-0 nella serie ma la Mobilgirgi Caserta di Oscar e Gentile non si arrende. A poco più di 1′ dal termine i campani conducono 78-79, prima che una tripla pesantissima di Ken Barlow riporti Milano sul +2. Sembra finita, ma sul capovolgimento di fronte Gentile serve Sergio Donadoni, che dopo aver sfruttato un blocco di Glouchkov si libera della marcatura di Gallinari e insacca dai tre punti. +1 Caserta con 49″ sul cronometro. L’attacco successivo è quello decisivo, D’Antoni serve McAdoo che prova a penetrare ma la palla viene sporcata da un casertano e termina fuori. Rimessa Milano, ancora D’Antoni per McAdoo, che viene raddoppiato ed è costretto a liberarsi del pallone. Il passaggio liberatorio consegna il match-point nelle sapienti e poco tremolanti mani di Mike. Dopo un pick’n roll, il n.8 si alza per scoccare una tripla, subendo fallo da Gentile a 14″ dal termine. Dei secondi successivi, ciò che colpisce non è tanto la freddezza con cui segna tutti e tre i liberi, ma la lucidità con cui, tra un tiro e l’altro, dà indicazioni ai compagni per difendere nell’ultima azione, quella in cui Gentile fallirà la tripla della disperazione mandando in estasi i tifosi milanesi.

Questa sua naturale propensione nel gestire i ritmi del gioco e nel guidare i compagni, oltre all’innata leadership cresciuta anno dopo anno, lo porteranno a una scelta inevitabile. Nel 1990, dopo 13 anni stagioni in cui conquista cinque Scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Italia, una Coppa Korac e una Coppa Intercontinentale, Arsenio Lupin appende le scarpe al chiodo e diventa allenatore. Ma questa è un’altra storia…

Il Coach

Si può dire che tra i precursori dello small ball tanto in voga al giorno d’oggi, Mike D’Antoni ne sia stato sicuramente l’antesignano, il pioniere, l’avanguardia armata di un movimento che prima di trovarne il definitivo sdoganamento con i Golden State Warriors ha visto i suoi Phoenix Suns battere il sentiero e illuminare la strada.

Dirigere una squadra era totalmente nelle corde di Mike, fin da quando da giocatore aveva le chiavi in mano dell’Olimpia Milano, e parzialmente dei Kansas City/Omaha Kings come back up di Tiny Archibald e dei Saint Louis Spirits 1975/76, squadra di culto assoluto, allenati da Rod Thorn e con Moses Malone, M.L. Carr, Don Chaney, Rudy Hackett e Caldwell Jones, capaci però di classificarsi al penultimo posto nella ultima stagione della storia ABA.

Nei suoi tredici anni da giocatore a Milano, Mike non ha fatto altro che costruirsi, anno dopo anno, il background dell’allenatore, confermando ancora così la attitudine da “Arsenio Lupin”, capace di carpire i segreti di tutti i coach avversari, soprattutto verso fine carriera.

Infatti era sua consuetudine, durante gli ultimi anni da giocatore, di ritorno dalle trasferte in pullman, scrivere e annotarsi tutte le giocate e gli aggiustamenti dei coach avversari, cominciando sempre di più a conoscere i propri futuri rivali e cercando il più possibile di attingere e scoprire le loro caratteristiche.

La sua avventura da allenatore cominciò nella sua Milano nella stagione 1990/91, lasciando subito la sua impronta di gioco, con una squadra giovane e parzialmente rinnovata, che perse la sua imbattibilità casalinga stagionale proprio in Gara 5 di finale contro la Phonola Caserta, subendo così la sua prima delusione da allenatore.

“Offense-oriented system” dice Wikipedia nel definire il suo tipo di gioco e la sua attitudine come coach, ma la difesa, soprattutto in pressing, sa giocarla molto duramente e con buone esecuzioni. Riccardo Pittis nei suoi primi anni di carriera fu uno dei giocatori più migliorati e “sperimentati” da coach D’Antoni, la zona press 1-3-1 con le braccia lunghissime di Pittis in punta ha fatto tantissimi danni e provocato parecchie rimonte e parziali per le squadre di D’Antoni, sia a Milano sia a Treviso.

D’Antoni allenò a Milano dal 1990 al 1994, cercando di plasmare la propria identità di gioco, ma incappando in un paio di errori strutturali, come potevano essere stati gli ingaggi di Darryl Dawkins e Johnny Rogers, due giocatori d’area dalla grandissima fisicità ma che probabilmente non hanno molto aiutato lo sviluppo dell’idea di gioco di D’Antoni.

Nelle quattro stagioni alla guida dell’Olimpia, infatti, D’Antoni non è mai riuscito a vincere uno scudetto, pur arrivando ad una Final Four di Eurolega nel 1992 e vincendo la Coppa Korac nel 1993, raccogliendo meno di quello che in realtà ci si aspettava.

Mike poi continuò la propria carriera in Italia per altre tre stagioni a Treviso con la Benetton, portando i biancoverdi alla vittoria della Coppa Italia nel 1995 e dello Scudetto nel 1997, plasmando piano piano il proprio tipo di gioco, sempre dettato dai ritmi alti e tesi alla ricerca del contropiede.

Nella stagione 1997/98 l’uomo da Mullens si sentiva pronto per una nuova sfida, e tentò una prima avventura in NBA con i Denver Nuggets, come assistant coach di Bill Hanzlik, in una disastrosa stagione da 11 vittorie e 71 sconfitte per la squadra del Colorado, che nella stagione successiva, quella del Lockout, fu messa nelle mani di Mike alla sua prima esperienza come head coach, totalizzando un record sempre negativo (14-36), ma di certo migliore di quello della stagione precedente.

In quella versione dei Nuggets D’Antoni aveva una squadra potenzialmente buona, con Chauncey Billups, Antonio McDyess, Raef LaFrenz e un acerbo Keon Clark da rookie, ma Mike probabilmente non riuscì a dare la propria impronta alla squadra, anche complice la stagione ridotta.

A fine stagione e senza aver lasciato il segno nella NBA, Mike tornò a Treviso, dove nella stagione 2001/2002 vinse lo scudetto con una grandissima Benetton con Tyus Edney, Jorge Garbajosa, Charlie Bell, Bostjan Nachbar, Massimo Bulleri e i pretoriani Riccardo Pittis e Denis Marconato.

Nella stagione successiva arrivò la chiamata dai Phoenix Suns, per fare da assistente a Frank Johnson, in una stagione da Playoff (usciti al primo turno per mano dei San Antonio Spurs, poi Campioni NBA) da 44 vinte e 38 perse, con buone aspettative per la successiva.

La stagione 2003/2004 invece fu un disastro, e dopo 21 partite, 8 vinte e 13 perse, Frank Johnson fu licenziato in favore di Mike D’Antoni, che concluse la stagione con un record comunque negativo, 21-40.

Nella off season successiva D’Antoni fu confermato, e chiese e ottenne un playmaker che amasse correre e che amasse passare la palla, ovvero Steve Nash, proveniente dai Dallas Mavericks.

Nel pieno della sua maturità cestistica, Nash diede la sferzata decisiva ai Suns e fu la definitiva sublimazione della filosofia di gioco di D’Antoni.

La prima stagione con il canadese in cabina di regia che innescava perfettamente in campo aperto Shawn Marion, Joe Johnson, Amar’e Stoudemire e Quentin Richardson, fu la più classica delle breakout season, 62-20 di record, area libera, gioco perimetrale, veloce e spettacolo ad oltranza. E Western Conference Finals raggiunte, battuti però dai San Antonio Spurs poi ancora Campioni NBA.

In quella stagione 2005 Mike fu anche premiato come Coach of the Year, un grande traguardo per lui, un riconoscimento sia per le sue doti di allenatore sia per la filosofia di gioco che ha sempre portato avanti, e che a Phoenix aveva raggiunto la sua definitiva consacrazione.

Nel quinquennio di Phoenix Mike D’Antoni, a detta di tutti, letteralmente re-inventò l’idea di gioco in campo aperto, con la sua attitudine.

“Mike ha rivoluzionato il gioco” ha sentenziato Steve Kerr qualche anno fa, proprio colui che ha forse maggiormente beneficiato di questo tipo di rivoluzione, che è ufficialmente partita a livello mainstream nel 2004 da Phoenix, ma che come sappiamo ha avuto le proprie radici in Italia a Milano e a Treviso.

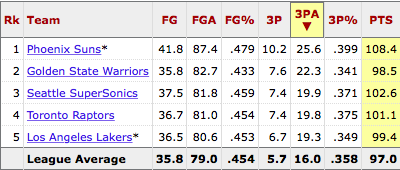

Quegli anni con i Suns hanno definitivamente sdoganato la regola “Seven Seconds or Less” e tutta la nuova filosofia di attacco capace di ribaltare da capo a piedi l’attitudine offensiva della NBA per tiri da tre punti, possessi, e contropiedi, consolidando una corrente di pensiero che stava pian piano venendo fuori e che vedeva sempre più al centro dell’attenzione il contropiede e il tiro dalla distanza.

Ma ovviamente vi fu un prezzo da pagare, delusioni, infortuni, sfortuna e scogli insormontabili che quei Suns non sono mai riusciti a superare. Scogli texani per la precisione, ovvero i San Antonio Spurs.

Tre volte, su quattro apparizioni ai Playoff tra il 2005 e il 2008 (la quarta sempre per mano di texani, i Dallas Mavericks, che nel 2006 da favoriti persero la Finale NBA contro i Miami Heat), i Suns di D’Antoni vennero eliminati dalla banda di Gregg Popovich.

L’arrivo di Shaquille O’Neal per le ultime 28 partite del 2008 fu visto come una sorta di resa. Shaq aveva 35 anni e già un chilometraggio altissimo, non era in perfette condizioni fisiche, e non era di certo un giocatore dalle caratteristiche che si addicevano al modo di giocare di D’Antoni.

E infatti i Suns incapparono ancora negli Spurs al primo turno di Playoff, venendo eliminati 4-1, siglando la fine della permanenza di Mike in Arizona.

I GM di quegli anni furono Bryan Colangelo, lo stesso D’Antoni (quando Colangelo andò a Toronto) e Steve Kerr, che arrivò nel 2008, e con il quale, a detta di entrambi, vi fu uno scontro acceso a riguardo di alcuni differenti punti di vista sul come riuscire a superare lo scoglio Spurs. Fu uno scontro tra due persone che si rispettavano, tra due persone che volevano entrambe il bene dei Suns, ma dopo quattro stagioni con quel gruppo, appariva chiaro che quello che si poteva fare era stato fatto, e lo stesso Mike chiese e ottenne un colloquio con i New York Knicks che lo stavano corteggiando a suon di milioni di dollari.

Così dalla stagione 2008/2009 Mike fu alla guida dei New York Knicks, franchigia che negli ultimi vent’anni è stata tra le più difficili e complicate da gestire e decifrare.

E per D’Antoni il destino non fu diverso da quello dei suoi predecessori né da quello dei suoi successori. Vi fu l’arrivo di Danilo Gallinari, figlio di Vittorio, suo ex compagno di squadra all’Olimpia Milano, ma la stagione fu perdente e travagliata, con un roster sempre in continuo movimento.

Anche la stagione successiva fu perdente per i Knicks, che sembravano non avere nessun tipo di chimica o dimostrare una parvenza di continuità.

Il terzo anno fu l’anno cruciale. Arrivò Amar’e Stoudemire da Phoenix, il gruppo con Wilson Chandler, Danilo Gallinari e Raymond Felton in regia sembrava essere ben amalgamato, e le prestazioni di Stoudemire erano eccellenti, nonostante lo spettro degli infortuni che aleggiava sulla sua testa.

Si correva e si segnava parecchio, tutto sembrava essere roseo per il futuro dei Knicks.

Dopo 54 partite però New York cedette a Denver Wilson Chandler, Danilo Gallinari, Timofei Mozgov, Raymond Felton e alcune scelte future in cambio di Carmelo Anthony, Chauncey Billups e altri giocatori, ribaltando così, in un momento, tutti gli equilibri che i Knicks e D’Antoni avevano faticosamente raggiunto.

28-26 era il record dei Knicks al momento della trade, 14-14 fu quello con Carmelo Anthony in squadra, sesto record nella Eastern e playoffs contro i Celtics, N.3 del seed.

Boston spazzò via New York 4-0, con Stoudemire sofferente alla schiena, che non ritornò mai più lo stesso, nonostante il quinquennale da 100 milioni di dollari firmato l’estate precedente.

Quei Knicks divennero un one-man show, Anthony con la palla in mano in uno contro uno, grandi statistiche per l’uomo da Syracuse, come sempre, ma non certo quello che D’Antoni si aspettava.

La stagione successiva, ridotta a causa del Lockout, dopo 42 partite e un record di 18-24, Mike rassegnò le dimissioni, concludendo così una sfortunata esperienza, che lascerà per sempre il dubbio su come sarebbero stati i Knicks se non fosse arrivato Anthony e il trio Chandler-Gallinari Felton avesse avuto la possibilità di crescere assieme a Stoudemire.

Nella stagione successiva Mike arrivò ai Los Angeles Lakers, dopo lo stranissimo inizio di stagione con Mike Brown, dove i Lakers, freschi di Princeton Offense proposta da Brown, persero tutte e otto le partite di pre season e cominciarono la stagione con una vittoria in cinque gare. A quel punto Brown venne licenziato, e dopo la transizione con Bernie Bickerstaff ad interim, venne chiamato Mike.

A Los Angeles D’Antoni trovò il “suo” Steve Nash, però ormai trentottenne e con parecchi problemi fisici.

In più vi era Kobe Bryant pure lui con problemi fisici, e Dwight Howard, un altro centro stanziale non propriamente avvezzo ad un gioco tendente al Seven Seconds or Less, e di suo non molto “elastico” nell’apprendere nuovi concetti.

Nonostante tutto ciò D’Antoni ebbe un buon impatto sulla squadra, con lui alla guida Los Angeles fu 40-32, ma venne annichilita ancora una volta dai San Antonio Spurs al primo turno di Playoff.

Nella stagione successiva invece fu un disastro.

Senza Kobe Bryant per tutto l’anno (giocò solo 6 partite), i Lakers terminarono con sole 27 vinte e 55 perse, e così si concluse anche l’avventura a Los Angeles per D’Antoni, sfortunato ad essere arrivato nella Città degli Angeli in un momento così particolare.

Dopo i due semi-fallimenti di New York e Los Angeles, le quotazioni di D’Antoni scesero inevitabilmente, e dopo un anno di inattività, ritornò a lavorare per Bryan Colangelo ai Philadelphia 76ers come assistente di Brett Brown, un ruolo che francamente gli stava stretto.

Poi arrivò Daryl Moray, GM degli Houston Rockets, che capì che con D’Antoni poteva fare un salto di qualità, dopo la fine dell’esperienza con Kevin McHale.

Dalla stagione 2016/2017 D’Antoni prese le redini dei Rockets, estremizzando al massimo la propria filosofia di gioco servendosi dell’immenso talento offensivo di James Harden, portandoli ad essere una corazzata ad Ovest, e a giocarsela con i Golden State Warriors per il trono della Western Conference. Senza l’infortunio di Chris Paul in Gara 5 della finale della Western Conference 2018, forse, i suoi Houston Rockets avrebbero vinto la serie con la corazzata di Steve Kerr. Serie che terminò comunque in un’incredibile Gara 7.

La sferzata che D’Antoni diede ai texani fu enorme.

Ancora una volta il suo primo impatto con una squadra fu impressionante, e come accadde nel 2005, D’Antoni vinse il premio di Coach of the Year.

Nella stagione 2019/2020 i Rockets hanno provato la mossa “definitiva”, ovvero portare Russell Westbrook a Houston, per riunirlo a James Harden dopo gli albori di Oklahoma City (dove Harden era il “terzo” dei Big Three con Kevin Durant) e rendere le due bocche da fuoco un’arma invincibile offensivamente, e la cosa fino alla sospensione della stagione lo scorso marzo sembrò funzionare abbastanza bene.

I Rockets sono attualmente al sesto posto nella Western Conference (40 vinte e 24 perse), con il secondo miglior attacco della NBA (118.1 punti a partita), ma sembrano comunque sempre mancare di qualcosa.

Probabilmente il mancato rinnovo del contratto di Mike la scorsa estate ha giocato un ruolo importante sulla situazione della squadra, e mentre la NBA aspetta di vedere se e come riprendere, i rumors sulle destinazioni di D’Antoni la prossima stagione si susseguono e imperversano, con Brooklyn come favorita.

La spettacolarità del gioco delle sue squadre è tutta lì da vedere, negli anni.

Come ha dichiarato Steve Kerr, Mike ha letteralmente reinventato il gioco, ha dato nuove chiavi di lettura dell’attacco e ha influenzato una intera generazione di allenatori, a tutti i livelli, una filosofia che va controcorrente rispetto ai dettami classici e consolidati del gioco.

E questa è una cosa che a molti non piace.

La idiosincrasia di D’Antoni verso il ruolo classico del centro stanziale si palesò fin dai suoi anni in Italia, questo è un dato di fatto.

Giocatori imposti o consigliati da GM o proprietà che non facevano parte del suo progetto tecnico, come Darryl Dawkins a Milano, Shaquille O’Neal a Phoenix, Dwight Howard a Los Angeles, lo stesso Carmelo Anthony impostogli a New York, tutte situazioni che hanno bene o male influenzato in negativo le situazioni in quelle squadre, o che perlomeno non hanno fatto in modo che le sue squadre conquistassero qualche vittoria o traguardo.

Mike D’Antoni ha anticipato i tempi. Suo malgrado, forse troppo.