illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Andrea Cassini

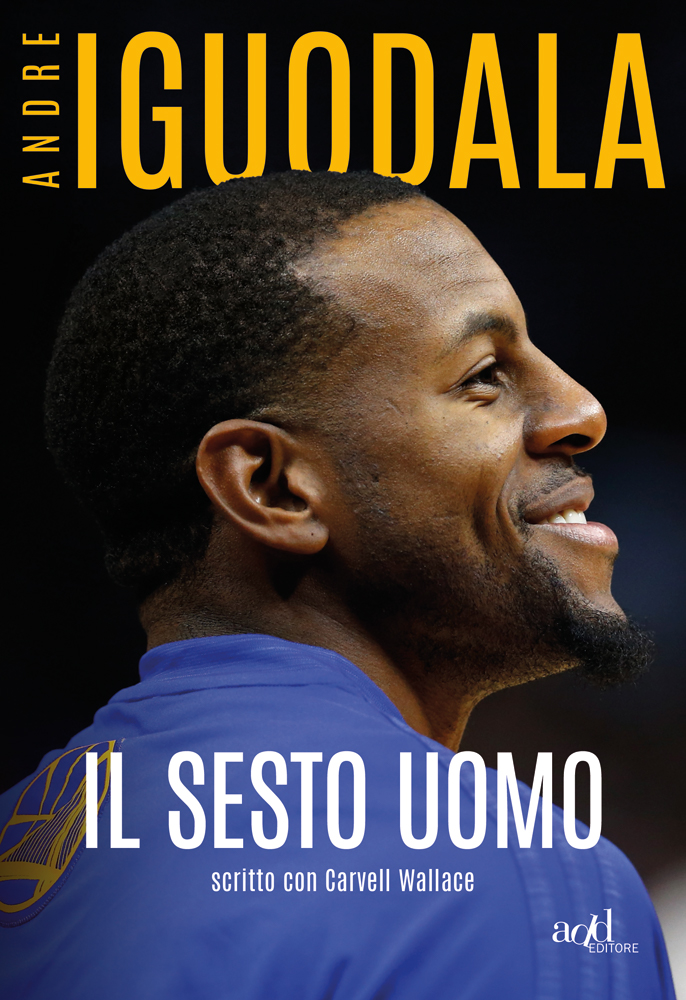

Andre Iguodala ha un record: è l’unico giocatore ad aver vinto un trofeo di MVP delle Finals NBA da sesto uomo, senza partire in quintetto in ogni partita. Accadde nel 2015, quando entrò nello starting five solo a partire da gara 4. Potrebbe avere anche un altro record connesso al primo, più difficile da certificare ma ancora più raro e incredibile: è il primo MVP delle Finals che nella propria autobiografia non soltanto non si vanta del risultato, ma nemmeno lo menziona. Quando il racconto de “Il Sesto Uomo”, appena uscito per add editore e tradotto da Mauro Bevacqua, passa agli anni degli Warriors, ci sono pochi “io” nella storia di Iguodala e tanti “lui” e “loro”. Del resto, uno degli aspetti più suggestivi delle autobiografie sportive è proprio la possibilità di cogliere, in controluce e dietro l’ovvia patina diplomatica, lo spessore dei rapporti umani che viaggiano in parallelo ai rapporti professionali. Restando sull’argomento Warriors, se per giocatori come Durant, Thompson e Green Iguodala spende complimenti su complimenti per sottolinearne il valore tecnico e agonistico, le lodi sperticate per Steph Curry e Steve Kerr, ma anche quelle meno scontate per coach Mark Jackson, rivelano un più profondo apprezzamento umano, una sintonia emotiva – e forse, dal silenzio di Iguodala sulla questione si intuisce che, quasi quasi, il premio di MVP di quelle Finals lo avrebbe dato anche lui a Steph Curry (del resto, parole sue, è uno a cui farebbe persino sposare sua figlia).

Questo passaggio getta luce anche sulla scelta del titolo, modesto – ma non falso, umile – ma non timido. Sesto uomo, a ben vedere, è una definizione che descrive soltanto una parte della carriera di Iguodala. Una parte vincente, quella per cui con tutta probabilità verrà ricordato negli annali, ma anche una parte breve. Era arrivato in NBA come nona scelta assoluta, nuova speranza dei Sixers di Allen Iverson, da cui ereditò in corso d’opera il ruolo di primo violino giocando annate da stacanovista – nel 2009, 39,9 minuti di media. Ma leggendo la storia di Iguodala, prestando attenzione soprattutto a quanto accadde prima della NBA e ai suoi pensieri fuori dal campo, si capisce che il sesto uomo è sempre stato il suo ruolo naturale. Ha sempre avuto la tendenza a mettere i nomi degli altri, quelli che lo meritano, sempre davanti al proprio. All’inizio erano nonna Poletha e mamma Linda, poi suo fratello Frank, che a suo dire è sempre stato un cestista più forte e talentuoso di lui. Sembra falsa modestia, perché non è mica facile essere più forte di un MVP delle Finals, ma Iguodala ne è davvero convinto: Frank sarebbe entrato in NBA prima di lui e avrebbe avuto una carriera migliore, dice, se solo avesse avuto la sua stessa concentrazione, il suo stesso drive. Se si fosse tenuto alla larga da certe frequentazioni. La città in cui i fratelli Iguodala sono nati e cresciuti, Springfield, Illinois, funziona del resto da buona metafora per una carriera da attore non protagonista. Non una metropoli facoltosa ma nemmeno un paesotto di campagna, non una giungla d’asfalto in preda alla criminalità, ma nemmeno una solare periferia da film. E a volte, tra le righe e fuori dalla luce dei riflettori, ci sono un passato ingombrante (il massacro del 1908 a opera di una folla di bianchi, uno dei più cruenti nella storia degli scontri razziali americani) e un presente non meno insidioso. È per questo che a Iguodala, pensando alle rivendicazioni delle minoranze che stanno scuotendo l’America in questi giorni, sfugge un sorriso amaro: “per noi il razzismo c’è sempre stato”. Magari non nelle statue e nelle notizie da prima pagina, ma in tanti piccoli atti quotidiani che, poco per volta, ti privavano dei tuoi diritti e di un’esistenza libera, serena. Non è un caso che nonna Poletha ripetesse sempre ai nipoti che Springfield era quel genere di posto dove, se non stavano attenti, avrebbero finito per rimanere rinchiusi per sempre. Per Iguodala questa è la migliore definizione di ghetto, e forse la differenza tra Andre e Frank sta proprio qui: il primo ha saputo allontanarsi da casa, ha sentito l’esigenza di farlo per crescere come uomo, mentre il secondo è rimasto impantanato nei vecchi giri e nelle vecchie amicizie.

Al liceo, la Lanphier High School, si assiste a una scena che con il tempo diventerà familiare: Iguodala veste i panni dell’attore non protagonista che però continua a recitare, a vincere premi e a fare carriera, mentre gli altri si fermano. In squadra con lui c’è la stella Rich McBride. “Rich era il futuro”, dice Iguodala, e anche in questo caso le sue lodi suonano genuine. Ma anche McBride si perde per strada: quattro discreti anni di college a Illinois non bastano, in men che non si dica la sua carriera da giocatore è già finita, adesso fa il coach ed è ripartito proprio da Lanphier, la sua alma mater. Mentre al liceo McBride fa fuoco e fiamme, Iguodala parte piano, dalla seconda squadra, e finisce per diventare la stella senza neanche accorgersene. Gli scout si accorgono di lui e tra le offerte per il college Andre sceglie Arizona, vuole andare il più lontano possibile da Springfield. Anche lì il copione si ripete, quando arriva al campus di Tucson i nomi in grassetto sulla locandina sono altri. Will Bynum, a sua volta leggenda locale in Illinois, Salim Stoudemire, persino Luke Walton nel suo anno da senior. Tutti giocatori che, rispetto a Iguodala, sembrano avere un talento più eclatante, uno stile più sfrontato. Lui è un calcolatore, preferisce ragionare un istante di più per fare sempre la cosa giusta, non ama mettersi in mostra per il puro gusto di farlo. Il suo modello è sempre stato Pippen, non Jordan. Ormai sappiamo bene che Iguodala è qualcosa in più di un “semplice” specialista difensivo, ma si è nondimeno guadagnato la reputazione di uno dei pochi LeBron Stopperdella lega, e nel libro spiega metodicamente il suo approccio difensivo nelle Finals. Ha studiato LeBron nel dettaglio e ha capito che non devi staccargli gli occhi di dosso nei primi minuti, perché saranno quelli in cui deciderà che tono dare alla partita; quando ti attacca, lui cerca di creare subito un vantaggio fisico per poi, nello spazio che si è guadagnato, interpretare la situazione, perciò è fondamentale assorbire il contatto iniziale (Iguodala sa che riesce a farlo al meglio quando è al suo peso forma di 99 kg, mentre si sente più debole quando ne pesa anche solo uno in meno o troppo affaticato se ne pesa uno in più); infine, concentrare ogni attenzione sulla palla che è il vero fulcro dell’azione quando a gestire lo spettacolo è LeBron – e viene in mente la rubata che chiuse i conti in gara 3 delle Finals 2017, ipotecando la vittoria dei Warriors.

Ai suoi occhi, insomma, la partita perfetta è sempre stata quella in cui non sbagli mai, ma così facendo in gioventù faticava a spiccare sugli altri, che accumulavano forse più errori ma anche più prodezze. Con il tempo, però, Iguodala ha imparato a calarsi in un diverso stato mentale: quando il basket fluisce nel modo giusto, non c’è più bisogno di pensare e allora l’agonismo latente – e Iguodala ne ha sempre avuto tanto – può sgorgare in tutta la sua lucida ferocia. E il suo compito è proprio quello di far sì che il basket scorra fluido in ogni posizione del quintetto, proprio come faceva Pippen. È la lezione più importante che impara da coach Lute Olsen ad Arizona; la più importante in termini cestistici, quantomeno, perché al college inizia anche a contemplare altri modi per diventare un facilitatore, per mettere a frutto la sua tendenza a osservare e ragionare, il suo istinto da sesto uomo, perché non tutti sono in grado di fare sempre la scelta giusta nella vita, alcuni hanno bisogno di essere guidati. Man mano che ci si sposta verso il professionismo, nota Iguodala, l’ambiente del basket diventa sempre più pericoloso, e tali guide sono merce rara. Il suo punto di vista sulla questione degli studenti/atleti al college è duro ma preciso. Dovrebbero essere trattati da professionisti in tutto e per tutto, per quello che rischiano e per gli introiti che generano, e l’ambiguità del sistema genera un clima di tensione, che Iguodala riassume nel rapporto tra luci e ombre con lo stesso coach Olsen e nella sua decisione di lasciare Arizona dopo il secondo anno.

In NBA questo senso di sfiducia non fece che acuirsi. Ereditato da Iverson il ruolo di leader dei Sixers, Iguodala ammette di essersi sentito schiacciato e indispettito dalle aspettative dell’ambiente, dalla poca riconoscenza di squadra e tifosi. Negli ultimi anni prima del trasferimento ai Nuggets collezionò le sue cifre migliori, ma quelle performance furono il risultato di un impegno rabbioso, motivato dal rancore per le critiche che riceveva; sentiva ripetersi che non fosse abbastanza, che non fosse l’uomo giusto per i Sixers, nonostante tutta la sua dedizione. Anni di allenamenti vendicativi e sconsiderati, perché la palestra era l’unico luogo dove riusciva a chiudere fuori i pensieri; decine di partite giocate convivendo col dolore e minacciando la longevità della sua carriera. Quando Iguodala scrive la sua autobiografia sembra avere già metabolizzato il periodo di Philadelphia, mentre è interessante notare come gli anni degli Warriors, raccontati in presa diretta, paiano attraversati dalla stessa tensione astiosa, da un risentimento non ancora risolto. Se per i compagni di squadra ci sono tante parole al miele, non altrettanto valore viene riconosciuto agli avversari – come si fa quando la battaglia è ancora in corso e non si vuole mostrare alcuna debolezza. Si ha l’impressione di una squadra chiusa in se stessa, vittima dello stesso entusiasmo trionfale che l’aveva accolta dopo il primo anello nel 2015, perseguitata da record e confronti storici – nella lettura di Iguodala, la rimonta dei Cavs nel 2016 fu conseguenza inevitabile del loro inseguire il primato dei Bulls in regular season. In effetti, è ancora presto per restituire il giusto valore storico al ciclo dei Golden State Warriors, che peraltro potrebbe non essere ancora concluso. Per questo motivo il racconto di Iguodala è doppiamente interessante: si tratta forse della prima vera investigazione nel cuore della dinastia Warriors. Suggerisce un’ambiguità affascinante e dolorosa, una frizione tra la pallacanestro libera degli Warriors, immagine di gioia e bellezza sportiva, e la pressione subita da chi è condannato a vincere. In altri termini, è la stessa ambiguità che corre fra le idee di gioco, lavoro e passione, un trivio che ha accompagnato Iguodala per tutta la carriera fin da quando, da ragazzino, prima di divertirsi pensava a non sbagliare, a non rischiare, a fare soltanto la cosa giusta, e così facendo s’infilava in un collo di bottiglia. Per far scorrere la sua pallacanestro avrebbe dovuto lasciar sgorgare tutto il resto, sprigionando i lati buoni e quelli cattivi dell’agonismo in un’unica corrente.

Il pubblico di Philadelphia che criticava Iguodala è certamente tra i più esigenti degli States, certo, ed è verosimile che, sottoposta a forti pressioni mediatiche, anche una squadra pressoché imbattibile come gli Warriors abbia cominciato a immaginare se stessa in veste di underdogcome semplice strategia di sopravvivenza, ma il vero motivo del corto-circuito emotivo che in certe fasi della carriera ha angustiato Iguodala era un altro. Lui l’aveva ben chiaro, perché mamma Linda gli aveva insegnato fin da piccolo a leggere i giornali, a farsi una cultura, a essere curioso. Tra gli atleti professionisti c’è un dilemma fra diritti e doveri che necessita ancora di una soluzione, ed è un problema quantomai attuale ora che l’NBA si appresta a entrare nella bolla di Orlando per concludere la stagione e alcuni giocatori hanno rifiutato di partecipare. Milionari capricciosi e viziati, dicono alcuni. Professionisti con poche tutele contrattuali e previdenziali che scelgono di salvaguardare la propria salute, dicono altri. Oppure, figure sociali di riferimento che in tempi concitati intendono lasciare un messaggio diverso: lo spettacolo, certe volte, può anche fermarsi. Iguodala è senza dubbio più vicino alla seconda e alla terza posizione. Se lo sport professionistico è un business, dice, deve esserlo per tutti i suoi attori. Se un giocatore può essere scambiato senza preavviso, come accadde a lui quando i Sixers lo spedirono a Denver senza nemmeno comunicarglielo di persona, deve avere anche il diritto di scegliersi la squadra che vuole come free agente di far valere ogni possibilità prevista dal contratto, e il pubblico non dovrebbe impuntarsi su questioni “di pancia” ma apprezzare ogni atleta per ciò che fa in campo – qui il riferimento al passaggio di Durant ai Warriors è chiaro, ma come una profezia auto-avverante (il libro fu scritto durante la stagione 2018/2019) vi si può intravedere anche il comportamento dello stesso Iguodala nella diatriba che l’ha visto transitare per i Grizzlies senza giocare nemmeno una partita per poi finire agli Heat, tornando in una contender. I soldi sono importanti, sono quelli che ti permettono di sistemare la famiglia e togliere dai guai il fratello Frank, ma non sono la spiegazione di tutto. I soldi arrivano perché l’NBA è un sistema che mangia miliardi di dollari, non perché i giocatori abbiano un valore intrinseco. È una bolla, di altro genere rispetto a quella di Orlando, che rischia di trasformare gli atleti in oggetti. Per bucarla e farla scoppiare, Iguodala ha coltivato amicizie – talvolta nate in maniera turbolenta – con persone come Elton Brand, Chris Webber, Wilson Chandler, che l’hanno aiutato a nutrire il suo lato spirituale, a considerare gli atleti come figure di riferimento sociale, a gestire prudentemente il denaro. Probabilmente è per restituire il favore che Iguodala è entrato a far parte dei rappresentanti del sindacato dei giocatori, un impegno che per certi versi vale più di titoli e trofei individuali, e anche l’idea di scrivere l’autobiografia ha qualcosa a che fare con la volontà di mostrare agli altri il suo esempio. C’è anche una componente di autoanalisi, però. “In un certo senso, è stato come fare sedute di psicoterapia” ha raccontato al New York Times. Sentiva il bisogno di tornare in comunicazione con il suo lato umano, perché dopo tanti anni di carriera quella che lui chiama “la macchina”, il sistema-NBA, iniziava davvero a farlo sentire come un oggetto più che come una persona.

Libertà e consapevolezza, sono queste le due chiavi della storia raccontata da “Il sesto uomo”. Basta pensare a quanto dice oggi Iguodala in merito alle discriminazioni razziali negli Stati Uniti e nel mondo. “È necessario abbandonare la distinzione tra il nero buono e il nero cattivo: Io spero di essere un nero del terzo tipo. Quello che conosce la propria storia e le proprie radici, e che non ha paura di dire cose capaci di mettere a disagio il razzista che c’è in ciascuno di noi. Un nero che sa quel che succede nel mondo, che ci lavora dentro, che fa business, e non accetta di farsi chiudere in prigione o in un ghetto, che sia fatto di mattoni o di ignoranza”. Tra le righe s’intende forse il messaggio più importante, e cioè che né libertà né consapevolezza sono raggiungibili da sole. Basta osservare come gioca Iguodala in campo per accorgersene. Serve il lavoro di squadra, servono compagni di cui fidarsi, ottimi uomini prima che professionisti, serve un preparatore atletico che ti insegni a trattare il tuo corpo come una macchina e al tempo stesso come un tempio, serve un allenatore come Mark Jackson o Steve Kerr che ti dica poche, semplici cose: queste sono le nostre idee tattiche, questo è quello che sai e che puoi fare tu, e all’interno di tutto questo sei perfettamente libero di giocare a pallacanestro. Uno sport che può essere al tempo stesso passione, divertimento e responsabilità.