“E’ bellissimo essere di nuovo ospite di Saturday Night Live.

Lo sono stato anche 16 anni fa.

A quel tempo ero in splendida forma, venivo dalla stagione da MVP con i Phoenix Suns.

Ora gioco male a golf, bevo. E, ogni tanto, mi arrestano.”

(Da Saturday Night Live, Gennaio 2010)

La NBA è iniziata da una decina di giorni e, con essa, tutte le prese in giro peggiori, possibili e inimmaginabili dei miei amici cestisti. Una volta, e parlo di pochi anni fa, avevo la presunzione di guardare qualche diretta qua e là pure all’interno della settimana, perché si fanno scelte di vita anche sulle proprie passioni e poco importa, se i più accaniti fan di Lebron o le ammiratrici dell’ultima ora di Steph Curry possono vantare un mese di Giugno più emozionante del mio. Io spengo la TV a metà Aprile, quando va bene, se il masochismo mi permette di andare fino in fondo. Io tifo i Phoenix Suns.

Al giorno d’oggi, non esiste nessun motivo apparente per cui un essere umano mediamente dotato di capacità cognitive possa ritenere opportuno prendere una decisione del genere. Qualsiasi sedicenne considera i soli dell’Arizona come i più brutti del liceo, invitati per sbaglio al ballo della scuola NBA, sbertucciati dalla prima che passa. C’è una storia, però, e ho scoperto che quelli che condividono con me questa balzana idea sono più di quanti pensassi. Se i più giovani hanno ancora negli occhi le magie di Steve Nash, i più stagionati sono passati attraverso il carisma, la potenza, il talento, l’arroganza e la faccia tosta di un personaggio inimitabile. Sir Charles Barkley.

“Perché dovrei dimagrire?

Se eliminassi il mio sovrappeso, sarei come Hercules”

(Provino per il team olimpico, ‘84)

A questo punto mi trovo in grande difficoltà, perché di cose da dire ce ne sarebbero quindicimila e l’obiettivo di chi scrive non dovrebbe essere quello di buttar lì una biografia fatta dall’ISTAT ma emozionare chi legge, soprattutto se si tratta del suo idolo assoluto. Cominciai a vedere il basket americano a partire dalle Finals del 1993. Avevo 5 anni, mio padre mi prendeva in giro dicendo che quello là, col 34, si chiamava ‘Charles’, “come te”. Mi piaceva molto di più il colore della maglia dei Suns rispetto al rosso dei Bulls, e il cerchio si chiuse quando mi regalarono un cappellino neroarancio, con il logo della palla dentro il sole. Barkley sarebbe diventato il mio idolo assoluto.

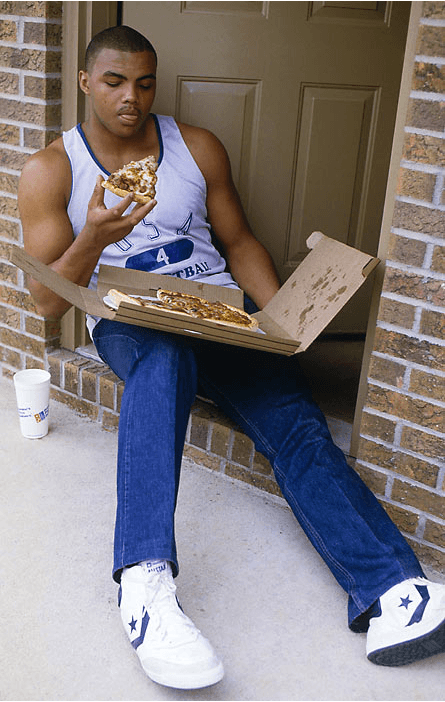

Il nostro “Chuck” si affacciava faticosamente alla maggiore età nel paesino nativo di Leeds, Alabama, uno degli stati USA maggiormente colpiti dalla discriminazione razziale del primo ‘900. Qui era stato scartato dalla squadra di basket del Liceo, almeno inizialmente: un po’ per la statura (1.80m scarsissimo), un po’ per il peso, costantemente sul quintalino abbondante. Tuttavia, Charles prese 15 cm nell’estate del suo ultimo anno, una crescita che gli valse il posto il quintetto: al termine di una stagione da 19+18 di media, il team fermò la sua corsa in semifinale, ma il lungo – e largo – si fece notare dal viceallenatore dell’Università di Auburn. “Dannazione, questo ciccione può giocare come il vento.” Il soprannome di “Round Mound of Rebound” (“l’ammasso rotondo del rimbalzo”, per usare una traduzione davvero gentile) non glielo tolse più nessuno, anche perché chiamarsi delle pizze in panchina durante le partite non era certo una mossa che ne agevolasse le quotazioni. Ad ogni modo, il primo passo per la gloria era stato fatto. E ad Auburn, a un tiro di schioppo da Leeds, dovevano ancora vedere uno che dominasse in mezzo all’area così.

Già, perché i Tigers se la sono sempre cavata egregiamente nel nuoto, ma non erano mai stati considerati nella crema del College Basketball. A dirla tutta, sino a quel momento storico non avevano mai partecipato a nessun torneo NCAA. Per raggiungere questo traguardo, Barkley dovette aspettare il suo anno da junior: una mano gliela diede Chuck Person, promettente ala piccola, futuro NBA Rookie of the Year con la maglia degli Indiana Pacers. Siamo nel 1984: la squadra dell’Alabama si trova di fronte Richmond, e avrebbe anche i favori del pronostico per il passaggio del 1° turno. Nonostante i 23+17 (con l’80% dal campo!) di Sir Charles, però, le tigri escono sconfitte per 72-71, nella più classica delle sconfitte beffa tipiche del basket collegiale.

Barkley venne chiamato quell’estate da Bobby Knight, per far parte della spedizione olimpica di Los Angeles. A quei tempi, difatti, l’accordo per partecipare alle Olimpiadi prevedeva ancora che fossero utilizzati soltanto atleti universitari: poco male, perché il celebre Coach avrebbe potuto contare su gente come Michael Jordan, Karl Malone, Patrick Ewing, Chris Mullin, John Stockton, lo stesso Chuck Person. Charles, che nel frattempo si era guadagnato altri soprannomi interessanti (“Boy Gorge” e “The leaning tower of pizza” su tutti), stupì chiunque: il povero Wayman Tisdale non riusciva a capire come un giocatore di 130 kg potesse muoversi così, mentre un altro “santone” della panchina NCAA come Jim Boeheim affermò che “se lo vogliono tagliare davvero dalla squadra, è meglio che lo facciano via mail.” Mai una gioia. Barkley fu effettivamente tagliato da Bobby Knight perché sovrappeso, e con poca voglia di difendere. L’ala/centro accettò la decisione con signorilità, ammettendo le sue lacune con la proverbiale ironia. Dopo aver vinto il premio di miglior giocatore della sua Conference, arrivato vicino alla consacrazione con la canotta degli USA, la sua esperienza al College poteva dirsi conclusa. Per il 34 si spalancarono le porte dorate della NBA.

“Non so un accidenti dell’Angola.

Però l’Angola è nei guai.”

(preview di USA – Angola, Barcellona ’92)

Nel draft più ricco e pregiato nella storia della lega, quello del 1984, i 76ers di Philadelphia ci spesero volentieri la 5° chiamata assoluta. La squadra non era male, eh: Maurice Cheeks, Julius Erving e Moses Malone erano le tre colonne portanti di una formazione che, 12 mesi prima, aveva vinto titolo e anello. Sotto gli insegnamenti del vecchio Moses, uno che di rimbalzi se ne intendeva eccome (si ritirò nel 1995 come recordman di ogni epoca per le carambole offensive), Barkley riuscì a controllare meglio gli eccessi cui era sottoposto il proprio corpo, dimostrando di poter offrire subito un impatto devastante anche sul palcoscenico più illuminato. 14+8 di media, seppur partendo dalla panchina, nell’anno di apprendistato: i minuti e le statistiche lievitarono nella stagione successiva complice un brutto infortunio all’occhio subìto dallo stesso Malone, che, nella post-season, venne scambiato senza troppi complimenti ai Washington Bullets. In effetti, la struttura e la tipologia di gioco dei due era davvero simile: entrambi lunghi “sottodimensionati”, “cattivi”, entrambi con una spiccata tendenza a catturare la palla nei pressi del ferro, tutti e due in possesso dell’arte di sfruttare la fisicità a totale vantaggio. Ma il pezzo forte di ‘Sir Charles’ era il recupero, il coast-to-coast in solitaria, e la schiacciata a due mani dall’altra parte. Qualcosa che il compianto Malone poteva solamente sognare.

I Sixers persero la finale di Conference contro i Bucks sulle sette partite nel 1985/86, e fu ancora Milwaukee a mandare Philly a casa nel 1° turno play-off dell’annata seguente. In seguito, con il ritiro di Erving, Barkley fu finalmente istituito del ruolo di Franchise player. La Nike gli aveva già offerto un contratto faraonico, parecchi giornali sportivi (e non) gli tributavano la copertina: era da considerare, oramai, presenza fissa sia all’All Star Game di metà Febbraio, che nella corsa al titolo di MVP. Certo, non era propriamente un tiratore scelto – nella stagione migliore, raggiunse a malapena il 28% dall’arco! –, ma la doppia-doppia di media conseguita fra il 1984 e il 1992, unita ad una personalità sempre più accesa e particolare, lo rese l’ala forte più influente di quel periodo, al pari dell’altro Malone. Tuttavia, l’uomo da Leeds chiese ufficialmente il cambio. Alla dirigenza. Non fu per il celebre “spitting incident”, episodio in cui venne bersagliato da un tifoso razzista per cui Barkley rispose sputando a una ragazza seduta di fianco, sbagliando mira. Non fu per le risse in campo, sempre più frequenti, una delle quali gli costò addirittura 160.000 bigliettoni. Le ripetute sconfitte primaverili contro i Bulls di un giovane Jordan e il record negativo (35-47) ottenuto da Philadelphia lo avevano convinto in maniera definitiva.

Jack McCallum ha firmato un libro stupendo che racconta tutto ciò che c’è da sapere sul Dream Team originale. Una sorta di Bignami sulla marcia trionfale di Barcellona, iniziata con grandiose aspettative e conclusa, se possibile, con maggior entusiasmo. Charles si prese una bella rivincita, trovando spazio e gloria in quella che la totalità dei giornalisti definì “la squadra più forte di tutti i tempi” senza specificare l’argomento pallacanestro. Detto dell’Angola – demolita con un +68 -, soltanto la neonata Croazia di Drazen Petrovic impensierì gli americani, prima nel girone di qualificazione, poi nella vera finale. Barkley vinse l’oro come top-scorer degli USA, capaci di tenere medie come 117 punti segnati e 44 lunghezze di scarto fra sé e gli altri. La squadra più forte di tutti i tempi. Punto.

“Non dirò più parolacce.

Ho chiuso con i falli tecnici.

E non parlerò più male di nessuno.”

(Da Space Jam, ’97)

Subito dopo i fasti catalani, Charles Barkley arriva a Phoenix. E’ nel momento migliore della sua carriera. Per i più giovani, ricordo (ahimé) che i Suns di allora non erano quelli inesperti e inconcludenti di adesso: in Arizona il tenore di vita cestistico era piuttosto alto, e l’obiettivo delle 50 W stagionali veniva raggiunto con una qual certa facilità. Mancava l’ultimo scalino, per poter tornare ad essere davvero competitivi. L’arrivo di Paul Westphal, le cessioni dell’ala titolare Perry, Andrew Lang e Jeff Hornacek, furono viste come scelte logiche per provarci davvero: il record di 62-20 a metà Aprile non faceva che alimentare questa speranza. Sir Charles vince, finalmente, il titolo di MVP: Phoenix rischia tantissimo contro i Lakers nei quarti di finale, ma espugna San Antonio nella decisiva gara6 della semi con un tiro che, se seguite il giochino da un po’ di tempo, avrete sicuramente visto decine di centinaia di volte. E che la dice lunghissima sul controllo del parquet, delle emozioni, dell’avversario, del 34.

Barkley risolve un altro scontro all’ultimo sangue contro i Seattle Sonics, esplodendo con 44 punti e 24 rimbalzi in una memorabile gara7. Ci risiamo: di là ci sono Jordan, Pippen, Phil Jackson, che non sembrano particolarmente intimoriti dalle “solite” dichiarazioni (“I Phoenix Suns vinceranno l’anello, lo dice il destino”). L’andamento della serie è tanto spettacolare, quanto irregolare. Chicago, che non aveva il vantaggio del fattore campo, torna a casa con un 2-0 in saccoccia che non ammette repliche: con le spalle al muro, i soli vincono il 3° episodio al 3° supplementare con un pirotecnico 121-129, perdono la quarta partita nonostante una clamorosa tripla-doppia di Barkley (sì, però i 55 di MJ…) ma riescono ad ottenere ciò che volevano nel match successivo, ovvero, ritornare a giocarsi l’anello davanti al proprio pubblico. Kevin Johnson e compagni si trovano a +2, 98-96, con spiccioli da giocare: a parte Jordan, nessun altro Bulls aveva segnato nel 4° quarto. E’ tutto apparecchiato per il gran finale. Ma Chuck… perché mi hai bucato l’anticipo?

Senza quel tiro da 3, vent’anni dopo John Paxson sarebbe stato un “signor nessuno”, un carneade come tantissimi altri. Ma questa è l’NBA. Qualunque esterno può infilare un tiro aperto, con metri di spazio: bisogna essere al posto giusto, al momento giusto. Barkley aveva aspettato dieci anni per essere lì, davanti ai suoi nuovi tifosi, per giocarsi l’unica cosa che, per chi fa parte della lega, conta davvero. Nel posto giusto, non ha saputo aspettare un’altra difesa, una potenziale e probabile gara 7. Ha avuto fretta.

Sir Charles ci riprova l’anno seguente, è il 1994. Per la prima volta nella sua carriera il corpo comincia a dargli risposte negative, la schiena gli fa sempre più male. Barkley inizia i play-off come meglio non potrebbe, firmando il suo career-high in una trasferta a Golden State: 56 punti, 23/31 dal campo, in faccia ad un giovanissimo Chris Webber. I Suns si ritrovano avanti 2-0 contro gli Houston Rockets, salvo poi calciare il secchio del latte arrendendosi, in sette partite, alla squadra di Rudy Tomjanovich: stessa sorte nel 1995, con i razzi del Texas a bissare vittoria play-off e, un mese più tardi, il titolo NBA. Il 34 di riferimento negli ambienti americani diventa Olajuwon, non più il ragazzo grassoccio dell’Alabama che non riusciva a farsi convocare alla high school, perché troppo basso. Come diceva giustamente Coach Rudy T, però, “never underestimate the heart of a champion”. Charles continua a collezionare statistiche impressionanti, migliorando ai tiri liberi, arrivando rapidamente a quota 20.000 punti e 10.000 rimbalzi nella sua impressionante carriera. Semplicemente, Phoenix non era più una squadra da finale a Giugno. Nell’estate del ’96, il filo diretto con i Rockets si concretizza. E’ la sua ultima chance.

Di ritorno dai giochi di Atlanta, Barkley non si aspettava certo che il secondo oro olimpico, meritato e giustificato da una mostruosa manifestazione, sarebbe stata la sua ultima gioia sportiva in canotta e pantaloncini. I dolori si fanno più intensi, non coinvolgono più soltanto la schiena ma pure le gambe, specialmente la zona del quadricipite. A Houston non è il primo violino, c’è Hakeem, anche se poco importa: non è mai stato un problema catturare delle carambole, figuriamoci ora. Dopo un’annata complessivamente soddisfacente, chiusa con la sconfitta nelle Western Finals contro gli Utah Jazz, la magia, il corpo e le speranze spariscono, questa volta, definitivamente. Del periodo texano si ricordano soprattutto le risse con Charles Oakley e Shaquille O’Neal (oh, trovatene un altro capace di sparare la palla in testa a O’Neal!), le fermate al primo turno, la rottura del tendine del maledetto quadricipite femorale, ancora lui, proprio a Philadelphia. Solo NBA Live 2000 poteva dare del credito a Charles Barkley che infatti, di lì a poco, disse basta. Passati 4 mesi in infermeria, l’ala tornò per l’apparizione conclusiva in casa, di fronte ai Vancouver Grizzlies. Voleva dare un’immagine finale diversa dalla precedente, quella di un’uscita dal campo in barella. Rimbalzo offensivo, una finta, canestro. Col sorriso di chi non ce l’ha fatta, forse. Ma di chi si è divertito un sacco.

“Capisci che sta cambiando tutto,

quando il miglior rapper qui fuori è un ragazzo bianco,

e il miglior golfista è un ragazzo nero”

(Intervista al New York Post, 2000)

Calato il sipario, quello puramente cestistico, se ne alzarono cento. E’ l’effetto di chi vive sempre sotto i riflettori mediatici e chi li sa giostrare o godere, per cui ogni cosa che aveva a che fare col basket portava conseguenze sull’extrabasket, o viceversa. Magari, alcuni di voi hanno visto la sua faccia per la prima volta in Space Jam, quando veniva scherzato in penetrazione dalle ragazzine che, dopo 3 azioni, lo cacciarono dal campetto. Quella era solo una delle personalità dell’artista. Ecco, Charles Barkley è un fottuto artista.

Per dirne una. Charles Barkley ha fatto pace con il mondo arbitrale NBA quando, durante l’All Star Game del 2011, sfidò in una corsa il veteranissimo fischietto newyorchese Dick Bavetta, allora 67enne. Sono 5 minuti di spettacolo puro, e 5.000 dollari, poi aumentati a 50.000, in beneficenza. Abbiamo conosciuto dei paraculo peggiori!

Ma Barkley è istrionico, ha troppe sfaccettature. E’ un repubblicano (poco) convinto, un giocatore d’azzardo perso, un analista con la battuta pronta, un opinionista esplosivo, fino a sfociare nel ruolo di macchietta, il più delle volte. Un marito fedele, con la sua Maureen, dal 1989 (l’avreste mai detto?): tutto questo, e altro, in un’autobiografia che gli valse il bestseller già dal titolo. I may be wrong, but I doubt it.

Ed è soltanto crescendo male, guardando i Phoenix Suns, che ho imparato ad accorgermi di un qualcosa che, a questo punto, credo mi abbia condizionato anche nel basket. Ho cominciato con lui, proseguito con Malone, continuato con Carter e Steve Nash… Sì, ho comprato solo divise di giocatori che non hanno vinto l’anello. E non penso che questo renderà me o questo racconto più interessante: è solo il terzo punto in comune, oltre alla statura e al nome, che c’è fra me e Charles.

Fa niente. Vado ad allenamento, scorrerò le canotte nel mio armadio ripensando a quello che ho scritto e, da buon lungo Minors, proverò a prendere qualche rimbalzo in più. Usando la pancia. Cercando di non bucare l’anticipo. Sorridendo.

scritto da Carlo Pedrielli

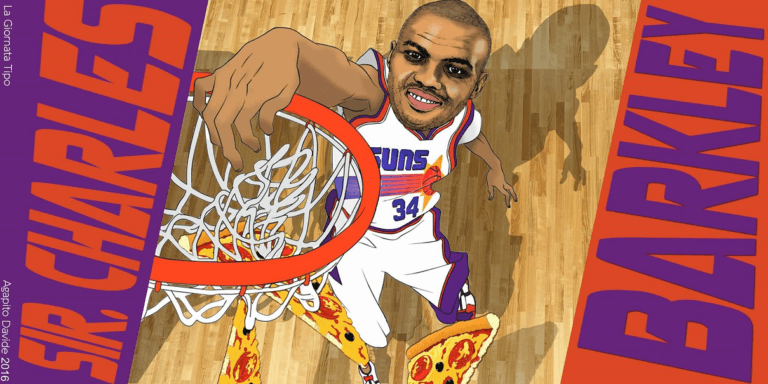

disegno di copertina a cura di David Agapito