illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Daniele Vecchi

A.D. 1981

Una maglietta rossa.

Trovata incredibilmente intatta tra gli stracci per pulire il trapano professionale della ditta dove lavorava mio padre.

Me la porta a casa, ovviamente sporchissima, e dice “Guarda!! E’ quella squadra americana vero?”… io quasi commosso annuisco, mentre guardo una palla da basket con dentro un 76, proprio come la mia squadra preferita, di quella città che avevo già visto in Rocky e in Rocky II, la squadra che alla fine non vince mai, i Philadelphia 76ers.

Tratto da “We Are Philly”

Boston Garden, 23 maggio 1982. Eastern Conference Finals, Gara 7.

La storia.

I Sixers in vantaggio 3-1 nella Serie vengono rimontati dai Celtics, ancora una volta, come successe l’anno prima, fino al 3-3.

Quel giorno al Garden, sulla ringhiera del Mezzanine Level vi era appeso uno striscione con scritto DEJA VU’, mentre i tifosi dei Celtics erano vestiti da fantasmi, lenzuoli bianchi addosso, “Ghost of Boston Celtics 1980-81”, per ricordare ai Sixers i fantasmi del passato, quelli dell’anno prima, quando i Celtics vinsero Gara 7 e volarono a prendersi anche il Titolo NBA.

Ma quel giorno fu diverso. Fu tremendamente diverso.

Un pionieristico NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE…

Sul parquet incrociato biancoverde i Sixers demolirono i Celtics con il loro gioco in transizione, Maurice Cheeks, Andrew Toney (The Boston Strangler) e Julius Erving dominarono la gara dall’inizio alla fine, e con Philadelphia sopra di venti punti durante gli ultimi minuti del quarto quarto, la magia prese forma, la surrealtà divenne la rarefatta realtà, nemmeno chi proferiva quelle parole credeva a ciò che stava accadendo…..

Dal Boston Garden si levò spontaneo il coro“BEAT L.A.! BEAT L.A.!”

Pelle d’oca, occhi lucidi e pugni al cielo ancora oggi, nel raccontare e rivivere per l’ennesima volta quella emozione”.

A.D. 2021

Mi chiamo Bill (nome di fantasia), sono attorno ai cinquant’anni, per non dire un paio di anni dopo i cinquant’anni, una vita simpaticamente turbolenta alle spalle, esperienze culturali di strada di estremo spessore (tradotto: totale deficiente adolescenziale e post adolescenziale), una lenta crescita umana (e a corrente alternata, talvolta inversa) basata sul perenne fragile equilibrio tra vivere e sopravvivere, e infine un appagamento umano all’antivigilia della terza età che mi soddisfa ampiamente, tra reiterate e ancora attuali espressioni di immaturità allietate talvolta da profonde soddisfazioni lavorative.

Lo sport è sempre stato una parte integrante della mia vita.

Fin da bambino, come praticamente tutti, sognavo di diventare un calciatore, pulcini, giovanili, squadre satellite in città, poi la sentenza a cui quasi tutti sempre arrivano, ovvero “fai cagare”, frase che le mie orecchie cominciarono a sentire già dagli 11 anni, non solo per bocca del mio allenatore, ma anche per bocca di mio padre.

Nonostante amassi e vivessi per il calcio (non facevo altro che giocarci tutto il giorno 365 giorni l’anno al campetto con gli amici), mi piacevano molto anche altri sport come il tennis, la pallavolo e l’automobilismo.

Ma lo sport che più mi piaceva era il basket.

Mentre la pallavolo la giocavo a scuola, e il tennis lo giocavo con amici, il basket invece non l’ho mai giocato, nonostante avessi una passione smisurata.

Non ero a conoscenza di campi da basket dove si giocava, ce n’era uno ma era lontano, dovevo prendere due autobus per arrivarci, e non avendo nessun amico che condivideva con me la passione per la palla al cesto, non ho mai avuto il vero stimolo di andarci.

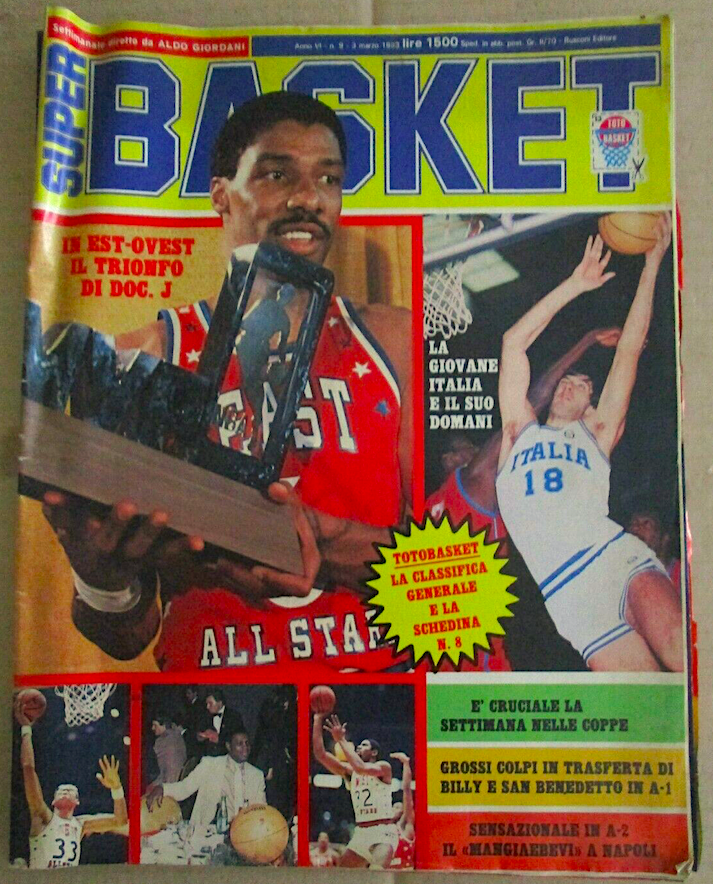

Eppure sapevo tutto, divoravo il Guerin Sportivo prima e Superbasket poi, guardavo rigorosamente in seconda serata le imprese in Europa della Gabetti Cantù, della Mobilgirgi Varese, del Billy Milano, con il commento di Aldo Giordani, sapevo tutto delle statistiche della Pagnossin Gorizia, della Acentro Cagliari, della Arrigoni Rieti di Elio Pentassuglia vincitrice della Coppa Korac nel 1980 con Brunamonti e Sojurner.

Poi arrivò la illuminazione.

Le cronache del basket NBA su Canale 5 la domenica mattina.

LA PIERREL, INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA PRESENTA:

“BASKET NBA”

CAMPIONATO PROFESSIONISTICO AMERICANO

Con queste parole iniziava il nuovo mondo in cui fui catapultato. Nulla era ormai più come prima.

Conoscevo molto bene Kareem Abdul Jabbar per via del suo cameo nel film culto “L’Aereo Più Pazzo del Mondo” (il copilota Roger Murdock, riconosciuto come Kareem da un insolente ragazzino), mentre degli altri avevo solo letto o sentito parlare, Magic Johnson e Larry Bird, Julius Erving e Sidney Moncrief. E fui così scaraventato in un universo magico da cui non sarei mai più uscito.

Mi piaceva quel dottore, Julius Erving, la palla tenuta in una mano con quelle dita lunghissime, e mi piaceva la sua squadra, i Philadelphia 76ers, che arrivava sempre vicinissima a vincere il titolo senza vincerlo mai.

Philadelphia vinse il Titolo nel 1983, e su Superbasket regalarono il poster dei Campioni, che appesi orgogliosamente nella mia camera. Quello del basket NBA mi sembrava un mondo alieno, un mondo talmente distante che mi sembrava impossibile che giocatori così avessero giocato anche in Italia, o viceversa.

C’era pochissimo materiale disponibile.

Magazine settimanali o quindicinali, Superbasket e Giganti del Basket, partita della domenica mattina su Canale 5, e per un breve periodo, la rubrica “American Ball” sempre su Canale 5, che parlava degli sport americani.

Per il resto, zero assoluto. E nel deserto contenutistico la fame di notizie il più fresche possibile, si fa devastante e fobica.

Su Superbasket la sezione basket americano era ottima, accurata ed approfondita, vi erano le statistiche degli ex giocatori del campionato italiano che giocavano nella NBA, e mi stupii di quanti fossero.

Ovviamente erano pochi quelli che incidevano davvero nelle rispettive squadre, ma due giocatori in particolare, Marc Iavaroni (nei “miei” Sixers) e Bill Laimbeer, peraltro entrambi ex giocatori della Pintinox Brescia, stavano facendo molto bene.

Su Superbasket c’erano anche i roster di tutte le squadre NBA. Io me li guardavo e me li imparavo quasi a memoria, guardavo le particolarità, i nomi, le altezze. C’erano personaggi di culto assoluto, come James “Big Mistake” Ray, un soprannome che la diceva tutta, anche se Dan Peterson ammetteva che poteva essere buono per l’Europa, c’era Armond Hill, poi stimato assistant coach i Celtics e al Clippers, che quando era giocatore aveva seri problemi di alcolismo, c’era Mike Bratz, che cercò di stoppare Kareem Abdul Jabbar in contropiede, tirandosi addosso le ire di Dan Peterson “ma come puoi tu Mike Bratz un metro e ottanta cercare di stoppare Kareem due e venti in contropiede????”, c’era Hank McDowell, meravigliosamente pronunciato da Peterson “Mecdàoo” e poi c’era l’incommensurabile islandese Gudmundsson, il primo islandese a giocare nella NBA.

Arrivò la adolescenza, e arrivò anche una squadra di Serie A2 nella mia città, e improvvisamente scoprii che tutti amavano il basket, che tutti lo conoscevano, e di cui tutti sapevano tutto.

Tutti tranne i miei compagni di classe e i miei amici della compagnia.

Il Palasport era pieno, anche se quando andavo non conoscevo nessuno.

La liason tra il basket nostrano e quello della NBA era diventato una specie di chiodo fisso, per me.

Il batticuore quando in uno spezzone di partita su una qualche televisione locale vidi un giocatore della Lebole Mestre che poteva essere Lionel Hollins, giocatore dei 76ers, onde poi scoprire che si trattava di Essie Hollis, avevo infatti sbagliato a leggere il cognome sulla canotta (da buon vecchio puntualizzo che non c’era internet e blablabla dove controllare).

Una volta però ebbi la certezza di ciò che stava per accadere.

Arrivava in città la Sapori Siena, e uno degli stranieri, assieme al playmaker George Bucci, era Mike Bantom, numero 42 dei Sixers.

L’anno prima, in un Lakers-Sixers, ci fu una mezza rissa tra Bob McAdoo e Mike Bantom, e la cronaca di Dan Peterson fu dettagliata, nel descrivere i pensieri dei due contendenti.

Immagine di McAdoo che guarda male Bantom: “Stammi lontano Mike, che ti spacco in quattro”

Subito dopo immagine di Bantom che guarda male McAdoo: “Hey fratello guarda, non ho paura”.

Sapere di poter vedere da vicino Mike Bantom (un paio di decadi più avanti ebbi la fortuna di visitare il campus di Saint Joseph, a Philadelphia, e di vedere la sua canotta Numero 44 appesa nel soffitto della Alumni Memorial Fieldhouse) era una emozione indescrivibile.

In quella partita cercai di entrare il prima possibile per avere il miglior posto per guardarlo, e immaginarlo a fianco di Doctor J sfidare i Los Angeles Lakers.

Pur essendo tifoso della squadra della mia città, per tutta quella partita guardai quasi solo esclusivamente lui.

Vivevo quelle sensazioni in solitaria, erano mie, nessuno poteva capire quanto immenso fosse il mio entusiasmo e la mia emozione nel toccare quasi con mano ciò che avevo sognato guardando la TV.

Guardavo gli altri, i miei compagni di classe, i miei amici, persino le persone che incrociavo per la strada, e tutti mi sembravano poveri di mente, poveri di spirito, mi sentivo come un eletto, nell’essere così appassionato di Basket soprattutto NBA.

Cominciai tardi a giocare a basket, giovanili, cadetti, juniores, un flebile talento al tiro e una attitudine fisica non esattamente esplosiva mi portarono giocoforza ad essere una guardia tiratrice, con risultati alterni ma con piccole soddisfazioni. La mia squadra infatti vinse i campionati provinciali cadetti e si qualificò per i regionali, dove io ero sistematicamente il nono-decimo uomo. Alla fine della prima partita, sotto di 25, il coach mi fece giocare, e io incredibilmente misi un paio di bombe da tre punti.

Alla stretta di mano finale, il coach avversario chiese al mio “complimenti, ma perché non hai fatto giocare prima quello che alla fine ha messo le bombe?”.

Piccole effimere soddisfazioni.

La mia vita prese una piega che non contemplava il basket giocato come attività continuativa, quindi dopo un paio di comparsate in Promozione, abbandonai definitivamente il basket organizzato, continuando però ad avere come passione principale, peraltro sempre solitaria, il basket NBA e il basket nostrano.

Seguivo sempre con intatta passione i miei Sixers negli anni più bui del post Julius Erving, gli anni di Charles Barkley che se ne voleva andare, di Mike Gminski come centro, della coppia di guardie Hawkins e Dawkins, del filiforme Sedale Threatt, di Jimmy Jackson e di Shawn Bradley, insomma una pena infinita per un paio di decenni abbondanti.

Nonostante la mia lontananza dagli ambienti di basket, gli amici e i conoscenti sapevano della mia smisurata passione, e ogni volta che accadeva qualche fatto di “cronaca” che esulava dal mero ambito cestistico, tutti mi chiedevano “Ma allora? Hai visto la rissa a Livorno? E i cartoni di Premier? Che storia!”.

Anche il basket italiano continuava ad essere una parte molto presente della mia vita, i risultati al Televideo erano un must, un vero e proprio supplizio in tempo reale, quei numerini tra parentesi, 38’, 39’, e poi il 40’ minuto, che talvolta metteva la parola fine alla rimonta della tua squadra ma che talvolta diventava un ultimo appiglio ad un cambio risultato che quasi mai arrivava.

C’erano poi le partite su Rai Due il sabato pomeriggio, mai una volta che un bar o un pub le trasmettesse, e l’insostituibile già citato Superbasket, che rimaneva sempre il vero e unico punto di riferimento per noi, con le statistiche e la cronaca della partita, assieme agli approfondimenti a tutto tondo non solo sui giocatori più famosi ma anche sugli outsider.

Come detto era una passione prettamente solitaria, che vivevo a modo mio. Non fu mai, per me, un fattore aggregativo, perlomeno fino al primo titolo di Michael Jordan nel 1991.

Da lì molte cose cambiarono.

Qualche piccola fetta di mainstream si stava appassionando a Micheal Jordan e ai suoi Chicago Bulls. La esposizione mediatica di Micheal Jeffrey letteralmente esplose, anche in Italia.

Gente fino ad un paio di mesi prima totalmente avulsa al basket nostrano e americano, improvvisamente diventò grande esperta dei Chicago Bulls, meravigliosi ed avvincenti fasti della eterna saga Celtics-Lakers e Larry Bird-Magic Johnson, di Doctor J e della NBA in generale.

Questa cosa tirò fuori il bastian contrario che c’è in me, ovvero mi fece prendere in antipatia Micheal Jordan e Bulls, perlomeno nella loro prima era Three-Peat.

Arrivai persino a tifare Lakers (e per un tifoso Sixers è veramente dura) nelle Finals del 1991, semplicemente per non vedere tutti quei tifosi della ultim’ora esaltarsi per la vittoria di Chicago.

Fu anche il momento delle (piccola) esplosione dei gadget, delle canotte e della memorabilia in generale, si cominciavano a vedere adesivi su motorini e su macchine, soprattutto ovviamente dei Bulls (anche di Lakers e Celtics in realtà, dei Sixers mai) e di Jordan, qualche giubbotto griffato e qualche raro commercial americano che aveva come protagonisti Larry Bird o Magic Johnson.

Arrivarono, e poi si moltiplicarono, i videogiochi. Sì ma non parlo dei vostri NBA 2K o NBA Live, graficamente bellissimi, io parlo di quelli superpixellati: mi ricordo di Street Hoop, di un orrendo Shaq Fu, di Tv Sports Basketball, ma soprattutto di quello che fece spendere un patrimonio di gettoni in sala giochi a tutti noi… NBA JAM (graficamente, però, bellissimo).

In quegli anni trovai un paio di amici di vecchia data con cui (finalmente) mi trovavo a vedere le partite e NBA Action.

Mi sembrava strano riuscire a condividere qualcosa di così meraviglioso e tutto sommato “intimo”, con qualcuno. Sono sempre stato abituato a vivere la mia passione in solitaria, e condividere con qualcuno la mia idea sulla fisicità di Larry Johnson e Alonzo Mourning agli Charlotte Hornets, o sul genio e la sregolatezza di Vernon Mad Max Maxwell, mi sembrava quasi strano, addirittura blasfemo.

NBA Action nacque nel 1990 su ESPN ed arrivò qualche anno più tardi in Italia, una concentrato di ciò che era accaduto nella settimana precedente nella NBA, un altro passo verso la quasi totale diffusione del mondo del basket americano nel nostro paese.

Il Countdown della Top 10 di NBA Action era diventato un vero e proprio must.

Il sabato a pranzo andava in onda, e i più accaniti poi andavano al campetto e commentavano (perché di imitare e di provare a fare non se ne parlava nemmeno) le dieci azioni più spettacolari della settimana. Anche lì vi erano gli adoratori di Jordan (quasi la totalità) e i detrattori, che in realtà avevano ben pochi argomenti per contestare lo strapotere del Numero 23.

Cominciarono ad uscire anche le collane di VHS su tutte le grandi star NBA, prodotti ufficiali NBA che si trovavano anche in Italia che raccontavano le varie dinastie e i grandi campioni, una cosa veramente impensabile fino a pochi anni prima.

Me ne ricordo bene una, commentata da un giovanissimo Flavio Tranquillo (fine anni ottanta), che parlava di grandi sfide, come Bernard King contro i Pistons nel 1984, il triplo supplementare tra Celtics e Suns del 1976, la già citata Gara 7 tra Boston e Philadelphia del 1982, la sfida per il titolo di miglior rimbalzista 1988 tra Charles Oakley e Michael Cage, assieme a svariati buzzer beaters, una cassetta che ho guardato con entusiasmo centinaia di volte.

Nel mentre era finita la prima era di Dan Peterson come voce della NBA, e altri personaggi si fecero strada ai microfoni delle partite televisive, e prima della definitiva consacrazione della coppia Flavio Tranquillo-Federico Buffa, alcuni commentatori si cimentarono su vari canali con alterne fortune.

In questa sede infatti mi astengo dal commentare chi, con arroganza, ignoranza e supponenza, disse in cronaca, con pretesa di verità assoluta, che “la canzone Sweet Home Chicago è cantata dagli Alabama”, e che “Vin Baker è un miglior rimbalzista di Dennis Rodman”.

Ognuno vive le passioni a proprio modo, e tutta quella esposizione mediatica (in Italia perlomeno) sulle gesta di Michael Jordan mi faceva da un lato molto piacere, ovviamente vedendo il mio e nostro sport preferito calcare qualche importante palcoscenico, ma allo stesso mi faceva rimanere perplesso, vedendo persino cantanti o personaggi dello spettacolo (alcuni abbastanza dubbi, per i miei gusti personali) appropriarsi di loghi, colori e squadre che io fin da piccolo ho seguito apprezzato ed amato.

Insomma vedere Jovanotti, da fresco ex idolo dei paninari a fine anni ottanta, uscire a fare concerti con la canotta Numero 23 dei Bulls, mi diede abbastanza fastidio, con tutto il rispetto per il Jovanotti artista.

Ero geloso e fiero di ciò che ero e rappresentavo.

A metà anni novanta vivevo la mia vita totalmente al di fuori e in ambiti agli antipodi del mondo del basket, quello NBA in particolare.

Amo considerarmi, tra amici e (parzialmente) scherzando, una specie di pioniere, tra i pochi della prim’ora a seguire con continuità le sorti dello sport più bello del mondo, con attenzione, interessandomi ed approfondendo, nei decenni, tutte le curiosità possibili, anche non sempre direttamente legate allo sport in sé, ma anche a tutto ciò che culturalmente gravita attorno al mondo del basket, sia a livello umano sia a livello culturale.

Studiare l’andazzo “sociale” della NBA, dagli anni sessanta fino ai giorni nostri, mi ha aiutato a capire parecchie cose a livello culturale e umano, sia sul tessuto sociale degli Stati Uniti sia su quello, nonostante le apparenze strettamente correlato, dell’Europa.

Grazie a questa mia spasmodica passione d’infanzia, che si è protratta e continua a protrarsi anche in quasi terza età, sono riuscito ad appassionarmi alla antropologia, lo studio dei comportamenti delle persone, ed applicarlo al mondo del basket, analizzando con gioia e passione le estrazioni culturali di giocatori, allenatori, scout, GM, tifosi, persino di squadre, presidenti ed executives.

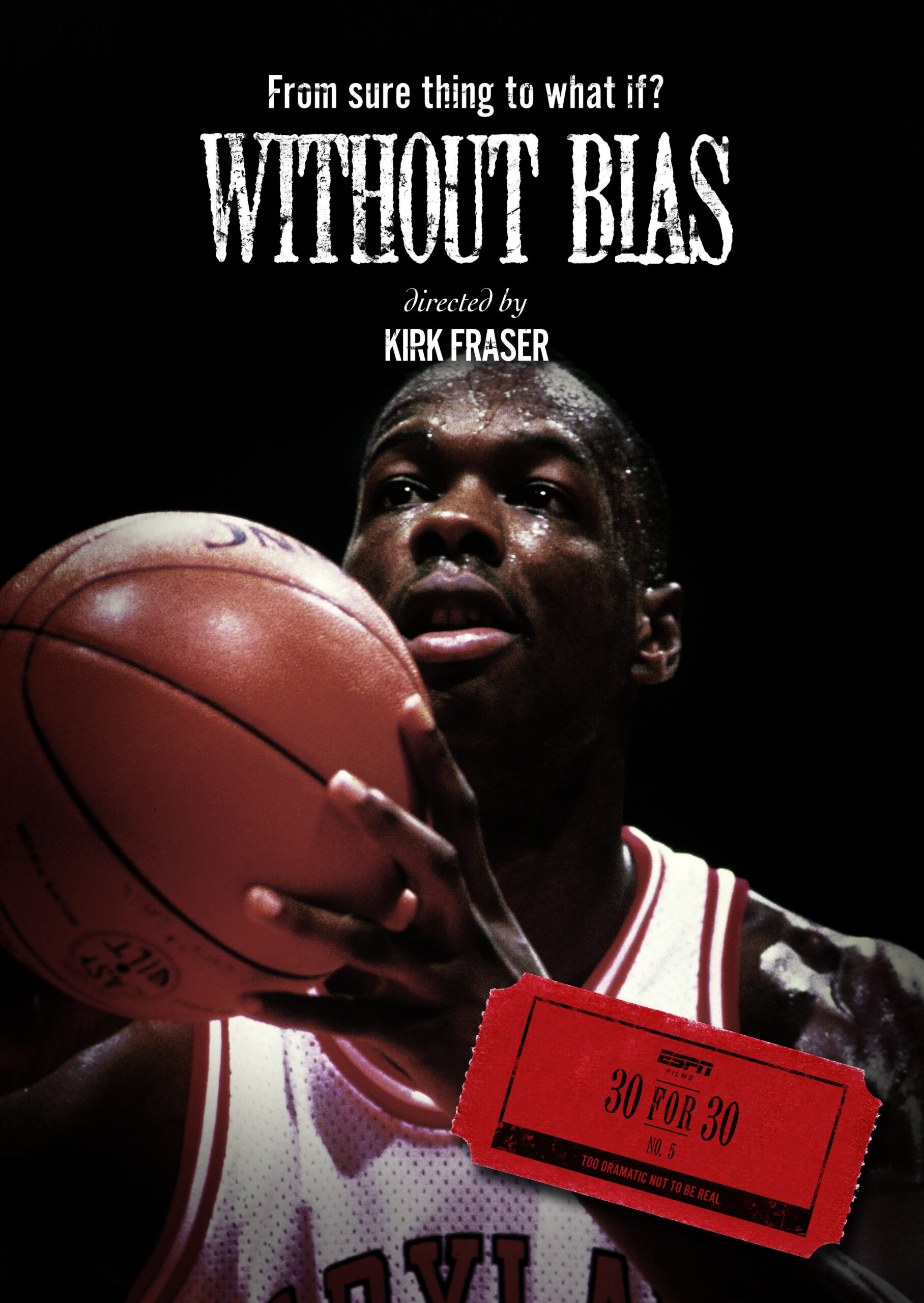

Il 30 for 30 di ESPN che uscì per la prima volta nel 2009 (e ovviamente anche i successivi volumi), che raccontava i risvolti umani di sportivi coinvolti in situazioni talvolta drammatiche, fu la sublimazione di tutto ciò a cui mi ero appassionato, storie umane di sport, approfondite e documentate, spiegate nel dettaglio e nel profondo.

Per questo motivo la mia passione per la NBA in età post adolescenziale ha trovato nelle storie NON mainstream, al di fuori da Michael Jordan, Stockton e Malone, e Hakeem Olajuwon, la sua naturale sublimazione.

Le tristissime storie di Len Bias, Hank Gathers, Michael Haynes e Benji Wilson, le incredibili storie di James “Fly” Williams, David “Skywalker” Thompson, Nate Minnoy e Delonte West, e quelle un po’ più a lieto fine di Earl Manigault e Lloyd “Swee pea” Daniels, tanto per citare alcuni nomi, sono tutte storie assolutamente legate al basket, ma che hanno un inscindibile retaggio culturale che affonda le proprie radici nella cultura sociale americana.

Una volta, parlando in un post cena a tavola, Federico Buffa mi chiamò in causa, teatralmente come solo lui sa fare, e ad un certo punto, alla ricerca di conferma di ciò di cui stava parlando, disse:

“This is for you B” indicandomi con il dito.

Io diedi la risposta che lui si aspettava, ovvero “Sendero Luminoso”, visto che si stava parlando di guerriglieri in Perù (beh, non sempre solo di basket si parla…), e lui disse “Sapevo che eri l’unico che sapeva di cosa stavo parlando”.

Approfondimenti e continua ricerca antropologica delle storie e delle situazioni di giocatori NBA o nostrani. Questa è diventata la mia passione, aiutata nel tempo dal progredire della tecnologia che man mano, col passare degli anni e dei decenni, ha completato la “coverage” di qualsiasi tipologia di storia riguardante questo o quel giocatore. Nel terzo millennio inoltrato è infatti sensibilmente più facile reprire informazioni e farsi una idea dettagliata sulle storie, le origini e gli eventuali comportamenti dei giocatori studiati.

Ma cosa è cambiato in questi 40 anni di NBA in Italia?

E’ cambiato tutto e non è cambiato niente.

La passione delle generazioni è rimasta meravigliosamente intatta.

Tutto cambia, è vero, si evolve e cresce, persino il gioco, come sappiamo, non è nemmeno più lo stesso.

Tutto però rimane oggi magico seppur completamente diverso a ieri.

A quel tempo chi avrebbe mai pensato, negli anni ottanta, di avere la possibilità di seguire sul telefono, a letto, nella notte, una sfida di pre-season tra Pelicans e Grizzlies?

Nessuno avrebbe mai pensato di poter “guardare sul telefono” (espressione normalissima, oggi, ma totalmente non-sense quarant’anni fa, visto che il telefono era attaccato ad un cavo, magari in salotto, e potevi solo ascoltare o parlare) due franchigie che a quel tempo, oltre a non esistere, non erano nemmeno nei pensieri più ottimistici di tutti gli appassionati NBA di Vancouver, Memphis, New Orleans, Charlotte e Oklahoma City.

Pochi l’avrebbero immaginato. Nessuno l’avrebbe pensato.

Il mondo è cambiato febbrilmente straordinariamente e velocemente in questi ultimi decenni, e tutti ci siamo giocoforza adeguati.

Ma questo adeguamento non ha spento la passione umana per le cose che amiamo, come appunto il basket, quello NBA in particolare.

Siamo fieri ed entusiasti quindi di poter dire, oggi, che la nostra passione è immutata, e se possibile ancora più affamata di tutto quello che ci arriva dal mondo NBA, da sempre all’avanguardia a livello di comunicazione.

Però quella vecchia maglietta dei Sixers purtroppo non ce l’ho più.