illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Mario Castelli

In fisica il cosiddetto “effetto farfalla” è uno scenario ipotizzato all’interno della teoria del caos. Un concetto che, ridotto in termini semplici, spiega come anche il battito d’ali di una farfalla possa ipoteticamente alterare il corso della storia, causando un uragano dall’altra parte del mondo. Insomma, una singola azione può modificarein maniera determinante ed imprevedibile il futuro, anche con reazioni non strettamente correlate. La storia dei numeri di maglia di Michael Jordan è una di queste, e state attenti al plurale, perché come forse tutti sanno, l’ex stella dei Bulls non ha sempre indossato lo stesso numero, sebbene il 23 sia diventato una parte integrante ed imprescindibile della sua figura. Nella storia dello sport, esistono pochissimi atleti che hanno avuto un rapporto così simbiotico con un numero di maglia come è stato per Michael Jordan. Forse solamente il 10 di Diego Armando Maradona è stato altrettanto iconico nel suo impatto globale, ma in uno sport come il calcio dove il 10 era il numero dei giocatori di talento per eccellenza, Diego è stato il più importante dei numeri 10 ma di certo non l’unico. Jordan invece non era uno dei 23, era IL 23. Centinaia di atleti, anche di altri sport, negli anni successivi hanno scelto lo stesso numero in onore del più grande giocatore di basket di tutti i tempi. Quando vedevi il numero 23 in giro, la prima e unica cosa che ti saltava automaticamente in mente era sempre quella: Michael Jordan.

His Airness però nella sua carriera NBA, come detto, non ha vestito sempre e solo il numero che lo ha reso famoso e che lui ha contribuito a rendere leggendario. Delle 1251 partite giocate tra regular season e playoffs con la maglia dei Bulls e degli Wizards, in 1228 di queste Jordan è stato accompagnato dal suo fedele numero 23. Nelle rimanenti 23 partite (guarda caso…) invece quell’indissolubile binomio si è spezzato, vestendo non solo uno ma addirittura altri due numeri diversi.

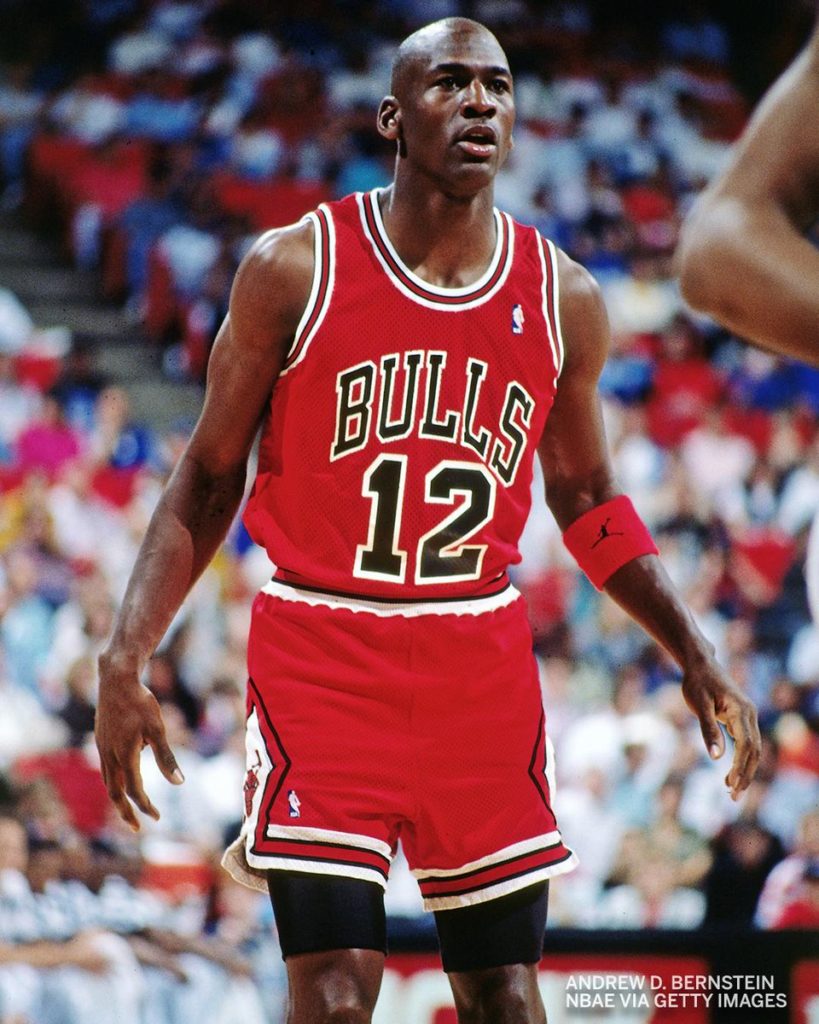

Bonus track: il primo fu il numero 12, indossato in una sola storica occasione, il 14 febbraio 1990, la sera di San Valentino, i Chicago Bulls erano in trasferta a Orlando per giocare contro i Magic. Era la prima stagione di Phil Jackson in panchina, Jordan non aveva ancora conquistato neanche un accesso alle NBA Finals per colpa soprattutto dei Celtics di Larry Bird e dei Pistons dei “Bad Boys”, ma era già un’icona mondiale con un titolo di MVP, uno di rookie dell’anno e uno di difensore dell’anno in bacheca, sei apparizioni all’All Star Game in sei stagioni, tre titoli di miglior marcatore (un paio di mesi più tardi sarebbe arrivato il quarto), un oro Olimpico conquistato a Los Angeles 1984 e anche due Slam Dunk contest vinti, che non fanno mai male. Inutile dire che quando i Bulls giocavano in trasferta, diventavano l’attrazione principale di ogni posto in cui andavano. Il più bel circo che si potesse desiderare era in città per una notte. Anche Orlando ovviamente non faceva eccezione, nonostante Disneyworld fosse un’attrazione complicata con cui competere, ma i Bulls di Jordan non temevano concorrenza, tanto più in quella che era solamente la loro seconda visita di sempre nella Florida centrale (la prima era avvenuta a dicembre con una vittoria di Orlando di 1, nonostante i 52 punti di Michael), dato che i Magic avevano iniziato a giocare in NBA proprio in quella stagione. In ogni città i cacciatori di memorabilia volevano procurarsi almeno un cimelio appartenente a MJ e quel giorno, verosimilmente, qualcuno ci riuscì. Nel prepartita lo speaker della Orlando Arena fece un annuncio:

“Please note that, for the Bulls, Michael Jordan is wearing number 12 tonight”

Sì, perché una volta arrivati a palazzo lo staff di Chicago si era reso conto che la maglia numero 23 di Jordan non c’era. Non si sa se fosse stata dimenticata o cosa sia realmente successo, ma la versione ufficiale è che la preziosa canotta di MJ sia stata rubata in qualche modo da qualcuno nel corso dello shootaround mattutino. I Bulls non avevano una maglia numero 23 di riserva e i membri dello staff, assieme a un gruppo di uomini della security della O-Rena, cercarono nella folla che iniziava ad entrare qualcuno che avesse una maglia dei Bulls di Jordan che potesse andare bene a un giocatore di 198 centimetri. La ricerca fu vana e quindi a Michael non restò che scendere in campo con una maglia di riserva che i Bulls portavano sempre dietro nell’eventualità remota in cui potesse servire: una canotta col numero 12 (non indossato da nessun membro del roster) e senza nome sulla schiena. Jordan segnò comunque 49 punti, ma non bastarono ad evitare a Chicago una sconfitta per 135-129 dopo un supplementare. Nel post-partita la star dei Bulls era frustrata e furibonda, a suo dire per la sconfitta in volata e per le tante occasioni di vincere sprecate, ma aggiungendo successicamente – lui che era parecchio superstizioso – che in NBA non gli era mai capitato di dover giocare con un altro numero e che era una situazione irritante, perché i giocatori sono abituati a determinate cose e non gli piace che la loro consuetudine venga alterata.

L’altro numero indossato da Jordan – e qui torniamo sui binari principali del nostro racconto – fu il numero 45, e ha una storia che a sua volta culmina nella città di Orlando, ma che ha cambiato in maniera molto più importante gli anni a venire. Dopo il Three-Peat del 1993, Jordan a sorpresa si ritirò dal basket nel mese di ottobre a soli 30 anni, all’apice della sua carriera. Lo fece per andare a giocare a baseball e realizzare un sogno di molti anni prima del padre, assassinato tre mesi prima da due ragazzini in una stazione di servizio del North Carolina, ma affermando anche di essere mentalmente esausto e di aver perso il fuoco necessario per andare avanti. Si tolse la canotta numero 23 dei Chicago Bulls ed iniziò ad indossare la divisa numero 45 dei Birmingham Barons, squadra dell’Alabama che giocava nelle leghe minori ed era affiliata ai Chicago White Sox, franchigia appartenente a Jerry Reinsdorf, lo stesso proprietario dei Chicago Bulls.

La sua carriera da giocatore di baseball fu abbastanza mediocre e durò poco: il 10 marzo 1995, undici mesi dopo il debutto, giocò la sua ultima partita per i Barons. Otto giorni più tardi annunciò il suo ritorno in NBA con il comunicato stampa più breve di tutti i tempi, ma anche uno dei più iconici: “I’m back”. Senza di lui i Chicago Bulls l’anno prima avevano chiuso con un record di 55-27 (terza ad est dietro Atlanta e New York) per poi arrendersi in semifinale di conference proprio contro i Knicks. In quella stagione invece le cose stavano andando decisamente meno bene: il 19 marzo, giorno in cui MJ torna a giocare per Chicago in una partita a Indianapolis contro i Pacers (registrando il record di ascolti per una gara di regular season da 20 anni a quella parte), i Bulls subiscono la 32esima sconfitta stagionale a fronte di 34 vittorie. La qualificazione alla postseason non era particolarmente a rischio, considerando che solo sette squadre viaggiavano sopra il 50% e l’ottava, i Boston Celtics, fece i playoffs con 35-47, ma un rendimento del genere a Chicago era quasi una anormalità da diversi anni a quella parte.

Jordan al momento del ritorno in NBA non vestì il suo solito 23, bensì il 45, il suo numero da giocatore di baseball. Il suo vecchio numero era stato ritirato qualche mese prima, il 1 novembre 1994, con una cerimonia ufficiale allo United Center e sventolava dal soffitto dell’arena. Volendo avrebbe potuto riaverlo indietro, ma la sua fu una scelta ben precisa, come spiegò qualche anno più tardi nella sua autobiografia:

“Quando ho ricominciato a giocare a basket, non volevo portare sulla schiena l’ultimo numero che mio padre mi aveva visto indossare, perché lui non era più lì a vedermi. Il mio ritorno doveva essere un nuovo inizio.”

Per questo motivo decise di mantenere il numero 45, un numero per lui affettivamente ancora più importante del 23: infatti era quello indossato nei primi due anni di liceo alla Laney High School in onore del fratello Larry, di undici mesi più grande. Quando al terzo anno MJ venne promosso nella squadra principale (sì, perché il più grande cestista di tutti i tempi nei suoi primi due anni era stato “tagliato” e relegato nella junior varsity team), giocando quindi assieme a Larry che indossava proprio il 45, decise di scegliere un numero che fosse la metà di quello del fratello. Chiaramente il 22,5 non poteva essere un’opzione, quindi arrotondò a 23: il numero che successivamente lo ha reso celebre in tutto il mondo e una delle icone sportive più riconoscibili di sempre, un vero e proprio brand. A dimostrazione di quanto il 45 contasse per lui, questo numero è dietro anche alla ragione per cui Michael indossò il 9 nelle due esperienze Olimpiche con gli Stati Uniti nel 1984 e nel 1992: in ambito FIBA all’epoca i giocatori potevano scegliere solamente uno dei dodici numeri compresi tra il 4 e il 15.

La scelta per MJ fu semplice, ovvero proprio il 9, la somma delle due cifre che componevano il 45 di Larry. A dire il vero in nazionale vestì in una occasione anche il 5, nei Giochi Panamericani vinti nell’estate 1983, con la stessa modalità di scelta: 5 era la somma del 23 che indossava in quella stagione a North Carolina.

Ma torniamo alla primavera 1995. Sul nuovo Michael, quello con la maglia numero 45, pesano 21 mesi lontano dai campi da basket e un poco di comprensibile ruggine, ma il talento è ancora intatto. Nella prima partita contro i Pacers ad esempio non brilla, gioca subito 43 minuti ma segna 19 punti con 7/28 dal campo, però le difficoltà durano poco.

Alla quarta partita trova il suo primo trentello dal comeback (32 con 14/26 al tiro contro Atlanta), tre sere più tardi dimostra al mondo che è sempre lui, il vecchio MJ: al Madison Square Garden sale su una sua personale DeLorean e torna indietro nel tempo di due anni con la partita del “Double Nickel”. Chiude con 55 punti, 21/37 dal campo e una vittoria di 2, la seconda di fila. “Vederlo arrivare a giocare così bene così in fretta è stata una cosa pazzesca. Quella sera in campo fece qualsiasi cosa voleva”, ricorda oggi il suo compagno Bill Wennington. Quella sera stessa Pat Riley, allenatore dei New York Knicks, si sbilanciò: “Ci sono giocatori che sono semplicemente unici e trascendono ogni aspetto del gioco, ma lui è il solo nella storia del gioco che ha avuto questo impatto su tutto ciò che lo circonda”.

Alla fine la striscia diventerà di 12 successi in 13 partite, con in mezzo solo una sconfitta di 1 a Cleveland. Non solo Jordan è tornato: i Chicago Bulls sono tornati. Ad ogni modo la squadra di Phil Jackson paga parzialmente la prima metà di stagione incerta e chiude la Eastern Conference al quinto posto con 47 vittorie e 35 sconfitte, circostanza che significa fattore campo a sfavore già fin dal primo turno di playoff. L’accoppiamento mette davanti gli Charlotte Hornets e così Jordan gioca la sua prima partita di postseason con un numero diverso dal 23 a casa sua, nel North Carolina, dove poco più di 15 anni prima indossava il 45 nella junior varsity team del suo liceo. Michael segna 48 punti con 9 rimbalzi e 8 assist, Chicago vince e sarà il successo decisivo per conquistare la serie, perché nelle tre partite successive il fattore campo verrà sempre rispettato e i Bulls sigilleranno la serie sul 3-1. In semifinale di conference però toccano gli Orlando Magic, la squadra con il miglior record ad est del Mississippi (57-25) in quella stagione. Ma il dato più importante era l’andamento interno della squadra guidata da Shaquille O’Neal e Penny Hardaway in regular season: 39 vittorie e solo due sconfitte. Orlando è la favorita e infatti vincerà quella serie, ma gara1 è una sliding door nella storia, quello che succede quella sera cambia diverse cose: cambia il rapporto di Michael Jordan con i suoi numeri di maglia, cambia l’estate successiva di MJ e forse cambia anche la NBA dei tre anni successivi, sebbene ci siano buone possibilità che l’albo d’oro avrebbe comunque visto in ogni caso il nome dei Bulls scritto per altre tre volte. Quella sera (la stessa dei leggendari 8 punti in 9 secondi di Reggie Miller al Madison Square Garden) la Orlando Arena è un pandemonio, i tifosi credono seriamente alla possibilità di giungere alle prime NBA Finals nella giovane storia della franchigia e l’inatteso ritorno di Michael Jordan rischia di mandare a monte tutti i piani. La partita è combattutissima, lo scarto rimane praticamente sempre all’interno dei 5 punti per l’una o per l’altra squadra. L’intensità è altissima, MJ non gioca bene e tira con percentuali rivedibili, fa anche un inusuale 0/2 ai liberi a 1’30” dalla fine sul -2, ma arriva comunque con la palla in mano nel momento in cui di solito esce il suo istinto da squalo: 18 secondi alla fine, Chicago è avanti 90-91 e ha una rimessa a favore nella propria metà campo. Il pallone ovviamente va a Michael Jordan, che ha la chance di far passare secondi preziosi e guadagnare due liberi che potrebbero portare i Bulls ad un possesso pieno di vantaggio. Su di lui c’è Nick Anderson, che lo fronteggia faccia a faccia in maniera molto aggressiva. Subito dopo il passaggio d’ingresso di Kukoc sulla rimessa gli tocca il pallone una volta, Jordan lo ritrova prontamente e riprende a palleggiare. Anderson ci riprova, MJ lo evita con una virata, supera l’avversario e scatta verso la metà campo offensiva. Lì però arriva la distrazione fatale: una volta varcata la linea centrale Jordan decelera e non si accorge del recupero del giocatore di Orlando, che da dietro gli tocca la palla. Quest’ultima finisce a Penny Hardaway che si invola in maniera fulminea verso il canestro avversario in un 2 vs 1 con Kukoc come unico difensore. Hardaway sceglie la soluzione più saggia: spinge il pallone fino all’altezza della lunetta e poi lo scarica a Horace Grant, libero di schiacciare il canestro del sorpasso a 6” dalla fine.

Jordan è furibondo con sé stesso per il proprio errore, ma c’è ancora tempo per rimediare: dopo il timeout la palla torna a lui, che attacca al centro, batte Donald Royal, arriva all’altezza della linea del tiro libero, si alza per quello che potrebbe essere uno dei tanti game-winner della sua carriera ma all’ultimo istante decide di passare il pallone a Scottie Pippen, che stava tagliando dal lato debole per andare a rimbalzo offensivo. The Pip si accorge troppo tardi del passaggio, prova a prendere il pallone ma non ci riesce. Palla persa e game over. Chicago perde gara1 in volata con un Jordan da soli 19 punti (prima di quella sera aveva segnato almeno 20 punti in 107 partite di playoff sulle 111 disputate, di cui 74 delle ultime 75), 8/22 dal campo e soprattutto tre errori decisivi nel finale: lo 0/2 in lunetta e le due palle perse degli ultimi due possessi. Per una delle pochissime, sparute volte nella sua carriera, Jordan si ritrova ad essere non il motivo fondamentale di una vittoria, bensì la causa principale di una sconfitta. E per l’ultima volta in carriera, anche se in quel momento ancora non lo sa, ha vestito il numero 45 sulla schiena. Sì, perché qui arriva il famoso “effetto farfalla” citato all’inizio. Dopo la partita Nick Anderson, nativo di Chicago e autore della palla recuperata che ha portato al canestro decisivo per la vittoria di Orlando, si gode il momento di gloria e dichiara improvvidamente:

“Questo 45 qui non è il 23. Al vecchio 23 non avrei mai potuto fare una cosa del genere.”

Jordan lascia la Orlando Arena con le cuffie in testa, il lettore cd portatile in mano e non rilascia alcuna dichiarazione. Ma le parole di Anderson, uno che era stato scelto dallo stesso MJ tra i giocatori designati ad indossare le Air Jordan in NBA, hanno toccato delle corde sensibili. Il giorno dopo ci pensa anche Phil Jackson a dare un’ulteriore scossa alla brace che cova sotto la cenere: “Michael mi disse che aveva battuto con il 20.2% giocando a baseball con il numero 45 sulla schiena, io gli risposi «stai tirando con le stesse percentuali anche ora. E’ il momento di tornare al 23». Per me un numero è solo una superstizione, ma per lui credo che il cambio di numero fu una risposta al commento di Anderson sul fatto che non fosse più il vecchio 23 di prima. Quella era la sua replica: «ok, guarda qui». Questa è la mia opinione”. Due sere più tardi, sempre alla Orlando Arena, Jordan si presenta sul parquet per gara 2, la sua 23esima partita di basket dopo il ritorno dall’esperienza col baseball. Pochi istanti prima della palla a due si toglie la sopramaglia e mostra al mondo la sorpresa: il numero 23, ritirato e appeso al soffitto dello United Center, era tornato. “Eravamo scioccati. Tutta la panchina era scioccata. Nessuno sapeva nulla” ricorda oggi Steve Kerr, all’epoca suo compagno di squadra.

Per quella mossa Jordan e i Chicago Bulls vennero multati di 25mila dollari per aver usato un numero diverso da quello comunicato alla Lega (ai quali se ne aggiunsero altri 5mila per l’utilizzo delle nuove Air Jordan XI, bianche con baffo nero e quindi diverse dalle scarpe nere utilizzate dal resto della squadra). “Non possiamo permettere una situazione in cui un giocatore decide ogni sera quale numero vuole usare”, dichiarò risentito il vicecommissioner Russ Granik, braccio destro di David Stern. Ma con il vecchio numero 23 era tornato anche il vecchio Michael Jordan: i Bulls vinsero quella gara2 con 38 punti e 17/30 al tiro di His Airness, tanti dei quali proprio in faccia a Nick Anderson. Orlando poi vinse quella serie 4-2 (e perse solo in finale contro Houston), ma Jordan continuò a vestire il numero 23 per tutte le partite rimanenti (continuando anche a sganciare 25mila pezzi in verde di multa ogni sera…) segnando 33.4 punti di media con quasi 7 rimbalzi e il 50% dal campo dopo la frustrazione di gara1. Assieme al 23, anche il vecchio MJ era ufficialmente tornato.

Le parole di Nick Anderson avevano fatto deflagrare nuovamente proprio quella competitività e la furia agonistica che erano venute a mancare meno di due anni prima quando Jordan si era ritirato, psicologicamente esausto dopo i tre titoli vinti e gli sforzi fisici e mentali sopportati per conseguirli. Uscendo dal campo dopo gara 6 Michael era “contrariato come non l’ho mai visto in vita mia”, disse il famoso giornalista di NBC Sports Ahmad Rashad. Il ricordo dei minuti seguenti invece è di Ron Harper: “Dopo la partita eravamo tutti seduti in spogliatoio, nessuno parlava, a un certo punto Michael spezza il silenzio e ci dice: «dobbiamo ricominciare ad allenarci». Io gli chiedo: «quando?» e lui mi risponde: «cominciamo già domani!»”. Michael si era resto conto che più di un anno e mezzo lontano dai parquet aveva lasciato dei detriti e della ruggine anche nel giocatore più forte di tutti. Inoltre in quei due anni la Lega era cambiata: gli Houston Rockets, campioni NBA nel 1994 e nel 1995, erano una rivale temibile. Nuove stelle, una su tutte quella di Shaquille O’Neal, si stavano imponendo prepotentemente come giocatori stellari e allo stesso tempo personaggi sotto i riflettori. La supremazia di Jordan, complice il suo anno e mezzo sabbatico, non era più così netta e indiscutibile. L’unico modo per riprendersi la copertina della NBA e per tornare a vincere, oltre che evitare serate come quella di gara1 e commenti diffidenti sul suo livello di gioco post-ritorno come quello di Nick Anderson, era quello di rimettersi a lavorare in manera ancora più dura e ossessiva di prima. Quello di cui Jordan avrebbe avuto bisogno era una lunga estate di lavoro e di allenamento, ma questi suoi progetti delle ore immediatamente successive all’eliminazione contro Orlando si scontravano con un impegno che non si poteva evitare: come detto, Jordan era ormai un’icona globale, un personaggio riconoscibile in tutto il mondo e che trascendeva il semplice aspetto sportivo. Anche dal punto di vista commerciale e dell’immagine, MJ era un marchio, una star planetaria. Non è un caso che in carriera abbia guadagnato infinitamente di più al di fuori del campo da basket che non con i comunque ricchissimi contratti degni del giocatore più forte che abbia mai giocato a questo sport. Per rendere il suo personaggio ancora più grande, lo staff di Jordan aveva accettato poco tempo prima di allargare la sua sfera d’azione anche alle sale cinematografiche. Michael avrebbe debuttato come attore in un film che sarebbe stato destinato a segnare gli anni ’90 e una generazione intera.

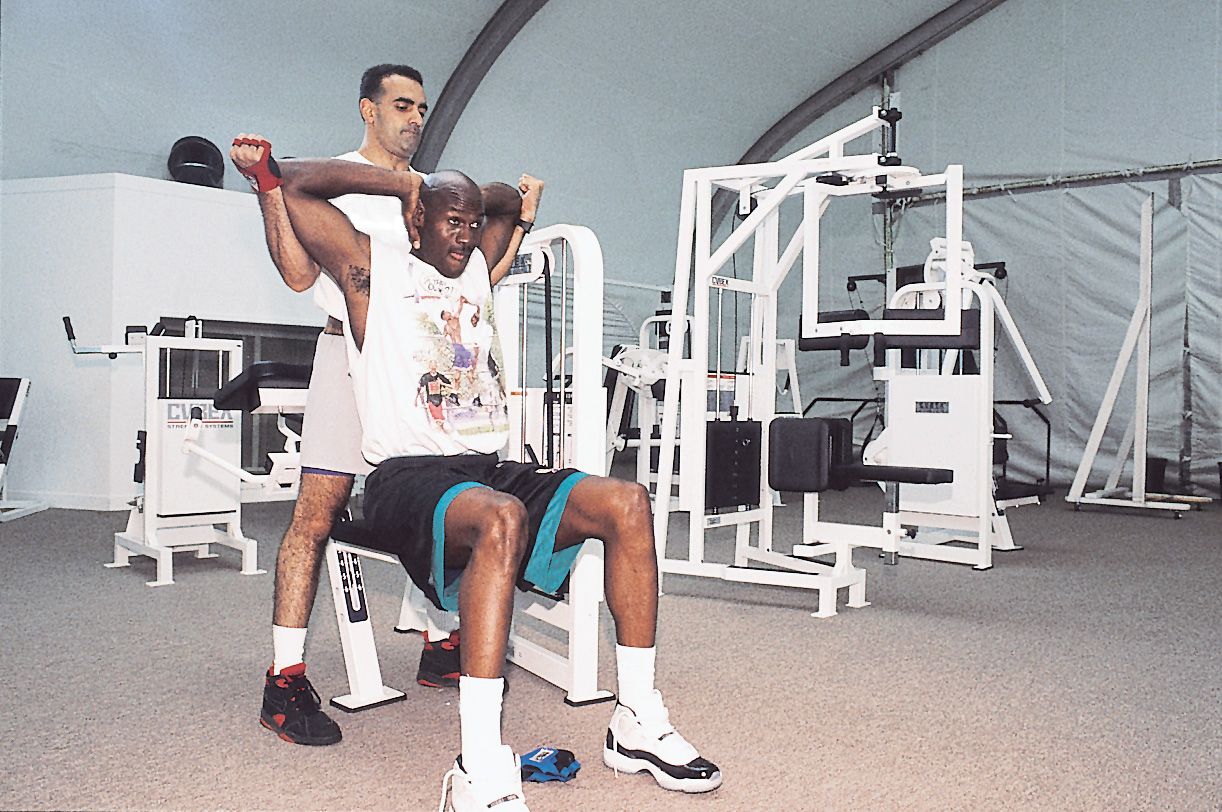

Ovviamente avete capito che si sta parlando di Space Jam. Però le riprese del film erano previste per l’estate del 1995, proprio nel corso della offseason seguente al suo ritorno in NBA. Quelli che nella sua intenzione sarebbero dovuti essere mesi di duro lavoro a Chicago, sarebbero stati spesi invece invece sui set cinematografici in California. La ferita dell’eliminazione e i dubbi sulla possibilità di tornare al livello precedente erano ancora troppo freschi nella carne di MJ. Le centinaia di ore di lavoro necessarie per portare un fisico ormai 32enne nuovamente al livello di perfezione che la sua ossessione richiedeva, non erano sindacabili. Perciò la stella dei Bulls pose una condizione per girare Space Jam: il Jordan Dome. “Dissi a David Falk, il mio agente, che non c’era una possibilità al mondo che partecipassi a quel film a meno che non mi fosse data la possibilità di allenarmi negli studios della Warner Bros” ricorda ancora Jordan nella sua autobiografia. E se vi aspettate un canestro ad altezza regolamentare messo in uno spiazzo e qualche macchina da palestra per fare un po’ di pesi, siete fuori strada. Non per l’atleta più famoso del mondo in quegli anni. “Inizialmente l’idea di quelli della Warner Bros era semplicemente dipingere le linee in un’area del parcheggio e mettere giù due canestri. Io impazzivo e gli dicevo «No, no! Questo è Michael Jordan. Non può allenarsi in un parcheggio!»Non sarebbe mai potuto succedere” è la testimonianza di Tim Grover, il preparatore atletico personale di Jordan nel corso di tutta la sua carriera. La sua posizione era irremovibile, bisognava assolutamente pensare a una soluzione diversa. E così nacque l’idea del Jordan Dome.

In poco più di un mese venne di fatto costruita una palestra all’interno degli studios della Warner Bros a Burbank, con un campo in parquet di dimensioni regolamentari ricoperto da una gigantesca tensostruttura. Assieme c’erano anche una ampia zona relax, con una tv gigante, un satellite e un sistema audio di ultima generazione, un intero spogliatoio fornito di docce, una sala pesi perfettamente equipaggiata secondo le richieste di Jordan, un tavolo da poker e addirittura un green di golf dove Michael potesse allenare il proprio putt nei momenti di relax. Il tutto sotto una gigantesca tensostruttura creata dal nulla, con un equipaggiamento che avrebbe fatto invidia a quello di una squadra professionistica. Per l’epoca, parliamo di metà anni ’90, era praticamente una roba mai vista. “Pagavamo 10mila dollari a settimana solamente in aria condizionata per mantenere fresco tutto quel posto” è la testimonianza di uno dei produttori del film.

Come spesso accade dove c’è Michael Jordan, il Jordan Dome divenne l’attrazione principale e il posto più “in” di Los Angeles nell’estate 1995, una specie di club privato. Il dispiegamento di forze della security era notevole, si poteva entrare solo strettamente su invito e divenne anche una sorta di appartenenza ad uno status: se venivi invitato, e quindi avevi avuto l’approvazione da Michael in persona, voleva dire che contavi per davvero. “Era il posto più cool della città. Tutti volevano venire ma potevi entrare solo su invito o approvazione diretta di Mike. Tutte le più grandi stelle di Hollywood volevano venire da noi solo per entrare nel Jordan Dome e guardarlo allenarsi. Perché anche tra tutte quelle star, Michael era la vera star” ricorda Bruce Talamon, uno dei fotografi americani più famosi, all’epoca impegnato a scattare proprio alcune foto delle riprese. Il Jordan Dome era esattamente di fianco agli studi dove veniva girato il film. Michael passava lì tutte le sue giornate, dividendosi tra il set dove per lunghe ore vestiva i panni dell’attore e il campo dove subito dopo si rifugiava ad allenarsi e rimettersi in forma, senza dare alcun segnale di stanchezza. Bastò poco tempo perché tanti altri giocatori NBA volessero raggiungere la sede della Warner Bros e allenarsi con His Airness. In quelle settimane gente come Grant Hill, Patrick Ewing, Dennis Rodman, Reggie Miller, Glen Rice, Juwan Howard, Eddie Jones, talvolta anche Magic Johnson, diventarono tutti habituè del Jordan Dome. Perciò dopo le ore sul set e le canoniche tre ore di allenamento personale, Michael prese l’abitudine di chiudere le sue giornate anche con 90 minuti di partitelle infuocate contro alcuni dei migliori giocatori della Lega, in quelli che sono i match più indimenticabili che nessuno abbia mai visto. Joe Pytka, il regista di Space Jam, era uno dei privilegiati che poteva assistere a quello spettacolo: “Era incredibile, tutti i giocatori NBA che c’erano in città volevano giocare con lui e sfidarlo. Giocava tutte le sere e ogni sera arrivavano giocatori fortissimi, chiunque fosse ad LA voleva venire qui”. Quei giorni sono stati ricordati anche da Reggie Miller pochi giorni fa, in un’intervista radio al Dan Patrick Show: “Andavamo là tutte le sere verso le 19 e giocavamo le migliori partitelle a cui abbiamo mai preso parte. C’erano tutti i migliori giocatori, nessuno che arbitrava e si giocava alla morte, anche con falli duri”. Anche Tim Grover conferma: “Si sentiva più trash talking in quella tensostruttura di quanto probabilmente ce ne sia mai stato nella storia di qualsiasi sport professionistico”.

Chi ovviamente sguazzava in questa situazione era Dennis Rodman, che quasi sempre risultava uno dei migliori giocatori in campo. Sempre secondo Reggie Miller, proprio quelle partitelle al Jordan Dome avrebbero convinto Michael a chiedere ai Bulls di mettere in piedi uno scambio per portare The Worm a Chicago: “Tolto MJ, in quelle partite Rodman era il migliore. Ovviamente lo conoscevo, ci avevo giocato contro tante volte quando era a Detroit e San Antonio, ma in quelle sfide fu fenomenale. E di solito in quel genere di pickup games tutti vogliono segnare, tutto gira intorno al fare canestro, ma quello che invece portava lui in quelle partite era fenomenale. Quelle cose che ha raccontato nella scorsa puntata (di The Last Dance, nda) sugli esercizi che faceva per studiare le rotazioni dei tiri e per prevedere dove sarebbero caduti i rimbalzi erano tutte vere al 100%. Gli istinti che aveva quel ragazzo erano incredibili”. E’ verosimile pensare che anche lo stesso Jordan ne rimase colpito, a dispetto di tutte le problematiche caratteriali che erano emerse negli ultimi due anni, dal tentativo di suicidio a Detroit fino ai comportamenti trasgressivi di San Antonio, dove in quell’ultima stagione aveva saltato 33 partite, per una sospensione dovuta a provvedimenti disciplinari e per un infortunio alla spalla procuratosi in una caduta in moto. Pochi mesi più tardi, per la precisione il 3 ottobre, infatti i Bulls scambiarono Will Perdue, un centro di riserva da 8.0 punti e 6.7 rimbalzi, alla pari con uno dei migliori difensori e rimbalzisti di tutti i tempi, ma che veniva ormai considerato da tutti come ingestibile. Fu così che nacquero i nuovi Chicago Bulls, quelli che l’anno successivo stabilirono il nuovo record di vittorie in una stagione regolare, 72 a fronte di sole 10 sconfitte (record poi battuto 21 anni dopo da Golden State nel 2017 con 73-9), con un Jordan tornato protagonista con oltre 30 punti di media e il 23 sulla schiena, e che si lanciarono così verso il secondo Threepeat.

La parentesi più leggendaria della squadra più grande di tutti i tempi nacque quindi così. In un palazzetto montato dal nulla in un set cinematografico, dove la star più brillante che il basket abbia mai avuto spese centinaia di ore per allenarsi, rimettersi in forma, tornare ai suoi livelli e provare non solo agli altri, ma prima di tutto a sé stesso, che quei dubbi non avevano ragione di esistere, che lui poteva ancora essere il più forte. “E’ stato fondamentale per lui, gli è servito per tornare ad essere il Michael Jordan che lui stesso aveva sempre conosciuto” ricorda ancora Tim Grover. Dimostrando in quelle serate californiane, alle altre stelle della Lega che bramavano di misurarsi con lui, che era veramente tornato. E usando il fuoco lasciatogli dentro dalle parole di Nick Anderson per dargli lo stimolo di migliorare, riprendere a vincere e aumentare ulteriormente la sua leggenda.

Ma in fondo anche lo stesso Anderson lo sapeva, lui che da Michael era stato scelto per indossare la sua linea di scarpe: sotto quel 45 in realtà c’era ancora il solito 23 di sempre. La sera di gara2 ad Orlando, dopo la vittoria dei Bulls con 38 punti di MJ nel ritorno al suo vecchio numero, il silenzio nello spogliatoio dei Magic era spezzato solo dal rimbalzo ritmico di una palla che rimbalzava. Era Joshua Anderson, il figlio di 4 anni di Nick, che vagava per la stanza palleggiando con una canotta addosso. Era una maglia dei Bulls, col numero 45, Jordan scritto sulla schiena. Quella maglia che non si sarebbe più vista su nessun parquet, perché il battito di ali di papà di tre giorni prima aveva indirettamente propiziato l’uragano che sarebbe presto tornato ad abbattersi sulla NBA.

Come avrebbero detto i Looney Tunes, gli amici virtuali di Michael in quella lunga estate, divisa tra un set cinematografico e le ore massacranti in una palestra principesca montata apposta per lui:

“That’s all, folks”

Articolo pazzesco.

Che anni magnifici sono stati!

Articolo bellissimo, difficile restare lontani dall’agiografia quando si scrive sui più grandi, in queste righe secondo me Mario Castelli c’è riuscito.

Articolo eccezionale! Grazie mille!!

Gran bel pezzo, grazie davvero!

Complimenti, bellissimo articolo. Ci hai riportato per qualche minuto in quell’epoca fantastica.

Articolo FANTASTICO! Complimenti!

Molte cose o quasi tutte le ignoravo, grazie per aver scritto questo appassionante articolo.

L’articolo fa il paio con la serie di Netflix. Due capolavori. Complimenti.