di Michele Dalai

Appesa in camera mia c’è questa maglietta verde che porta una frase stampata all’altezza del petto, potrebbe essere una come tante ma non lo è. Era sui sedili del TD Garden di Boston, l’ha indossata tutto il pubblico di una partita casalinga dei playoff 2018. La frase è scritta in inglese e dice Protect the Parquet, facile da tradurre. Proteggi il parquet, laddove la parte sta per il tutto e il parquet rappresenta il palazzetto, la città, la casa e tutto ciò a cui tieni.

Proteggi il parquet perché è unico e vecchio, usurato e con i listelli affiancati a lisca di pesce come in un vecchio salotto, unico perché i Celtics l’hanno cambiato solo tre volte nella loro storia.

I Boston Celtics sono la squadra che amo, non esiste una spiegazione razionale, esistono sentimenti e trasporto, l’attrazione di chi si sceglie perché è simile e non l’opposto. Li amo da qui, da lontano con tutta l’ironia che una scelta del genere scatena in chi non pensa sia possibile. Tifare una squadra americana, una squadra NBA, davvero? Sì, davvero. Da lontano e da vicino, perché Boston è meta dei miei pellegrinaggi almeno una volta l’anno. A dire il vero i Celtics non hanno scelto me, Boston è come una vecchia signora austera che non ama le smancerie e la confidenza eccessiva, per quelli così c’è la fracassona Los Angeles, c’è l’impudica Miami. Boston ha semplicemente continuato a essere se stessa, placida e silenziosa, carica di anelli e vittorie, incapace di ammiccare e cercare la via dell’empatia. Io ho scelto Boston un pomeriggio afoso di quasi quarant’anni fa, in un posto lontanissimo dal Massachussets eppure così simile negli spigoli e nello spirito nobile e combattivo. Ero a casa dei miei cugini friulani quando zio, un uomo alto, forte e con la mascella di Meneghin decise di montare un canestro in giardino. Ai tempi vivevo a Venezia e quella casa di campagna era un piccolo paradiso a portata di mano. Non andò per il sottile perché all’epoca si faceva così, quella era terra di un basket rude, i giocatori e i caratteri si tagliavano con l’accetta, per il fioretto e i dettagli non c’era tempo. Un pneumatico copriva la base di cemento della struttura, poi c’era un tubo dipinto di rosso e lassù in cima tabellone e canestro.

Molto in cima, forse anche un po’ troppo perché non ho certezze né misurazioni ma sono sicuro che mio zio avesse appeso il tabellone almeno a 4 metri da terra. Noi eravamo piccini e segnare era una vera impresa. Ogni canestro scatenava feste danzanti, le partite erano interminabili e avevano punteggi striminziti, la palla a ogni rimbalzo sulla ghiaia prendeva traiettorie oscene, le statistiche di palle perse e recuperate che esplodevano di vigore. Sul tabellone c’era un disegno, un uomo con la bombetta dentro a un cerchio verde, era il leprechaun di Boston, il folletto rissoso dei boschi irlandesi nella sua versione americana. Lassù come una divinità a fumetti, irraggiungibile per le nostre parabole sbilenche (poi dice che uno impara a tirare male), sempre composto e con quel sorriso sornione. Anni dopo avrei scoperto che quel tipo così buffo ha un nome, si chiama Lucky the Leprechaun e a disegnarlo è stato Zang Auerbach, fratello di quel Red che è la più monumentale e fulgida leggenda dei Boston Celtics, allenatore e presidente, padre della squadra se mai ce ne fu uno.

Si inizia a tifare così, per caso e non per scelta, il problema poi diventa come informarsi ed esercitare i propri diritti e doveri di tifoso. Scriverlo ora fa quasi tenerezza, raccontare ora i tempi in cui per conoscere i risultati delle partite bisognava aspettare l’uscita di SuperBasket e spulciare i tabellini fotocopiati dalle pagine dei quotidiani americani. Era come una piccola indigestione di numeri piovuti all’improvviso: quanti punti aveva segnato Bird, quante partite mancavano alla fine della regular season, come stava Robert Parish? Non esistevano applicazioni, non c’erano canali satellitari dedicati, solo questo flusso d’amore monodirezionale che ti spingeva a fare incetta di ogni feticcio, di ogni simbolo che anche da lontano potesse ricordare i Celtics.

A 12 anni trovai un giubbotto in acetato, la giacca della tuta ufficiale. Un negozio milanese importava qualcosa, disordinatamente, ma era bellissimo essere lì quando aprivano i pacchi. Una palla da allenamento dei Lakers (tenetevela), la maglia di Doctor J (tenetevela), la giacca dei Celtics (mia!). Negli anni ho continuato a collezionare cose inutili eppure importantissime. Banner, gagliardetti, maglie, cappellini. Li compro, li guardo, li ripiego e li conservo. Di indossarli non se ne parla nemmeno, costruisco la memoria di Tommaso, Antonio e Anita, i miei figli, i prossimi Celtics, quelli che raccoglieranno il testimone della follia romantica di papà.

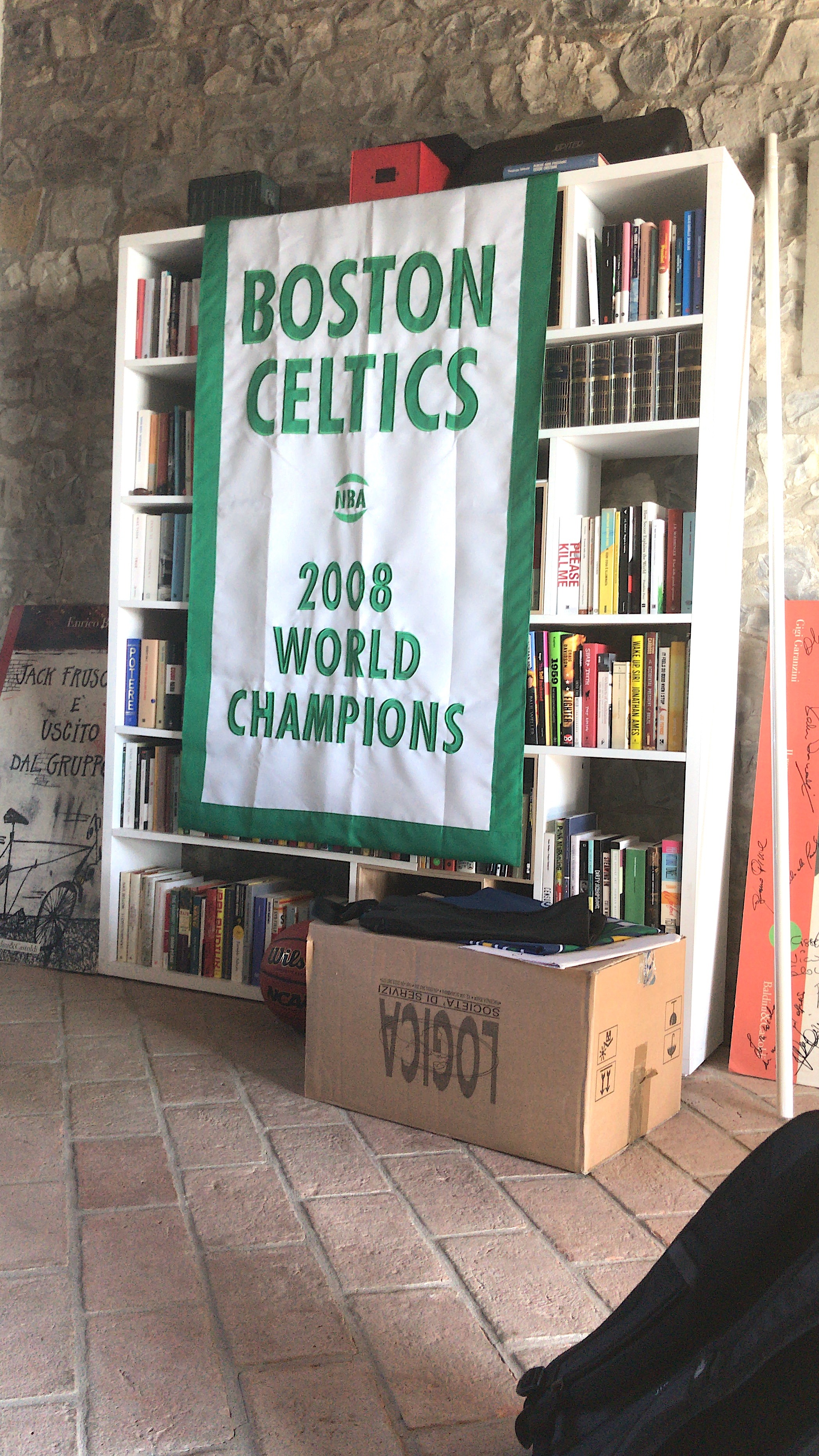

Nella montagna di stoffa verde e oggetti di campo che invade i miei cassetti c’è una cosa di cui vado particolarmente fiero. A febbraio sono stato a Boston per salutare Paul Pierce, per festeggiare il suo ritiro e commuovermi con lui. Paul Pierce, The Truth, è un’anomalia nella storia dei Celtics. Cresciuto a pochi metri dallo Staples Center, la casa dei detestati Lakers, è diventato la bandiera della Boston del dopo Bird, giocatore splendido e capitano coraggioso. Quel giorno il mio amico Massimiliano ha cercato di dissuadermi con il sorriso ma non c’è stato verso, ho voluto a tutti i costi comprare la bandiera/banner a dimensioni naturali del titolo del 2008.

Per intenderci, i banner sono quei rettangoli di stoffa che penzolano dal soffitto dei palazzetti americani. L’ultima campagna della NBA aveva due claim: This is why we play e I’m why. I protagonisti e la loro voglia di vincere, i giocatori e il cammino fatto di emotività e talento. Solo uno degli spot non raccontava di singoli atleti ma di una squadra, quello su Boston. Alla domanda sul perché a Boston tutti guardino sempre in su, la risposta è semplice per colmare un vuoto, quello del 18esimo banner, quello del prossimo titolo. He’s why. Il soffitto del Boston Garden è affollato di lenzuola come solo alcuni bellissimi vicoli di Napoli, ci sono titoli nazionali e di conference a pioggia, c’è la moltitudine di maglie ritirate e c’è un buco, quello pronto ad accogliere la prossima vittoria.

A Boston vincere non è un’ossessione e nemmeno l’unica cosa che conta (per parafrasare un motto molto italiano). Vincere è un piccolo dovere morale o meglio lo è provarci, mettersi sempre in condizione di farlo. I Celtics della mia infanzia erano una squadra dura, a volte quasi musona, poco propensa a offrirsi ai bagliori dei flash e alle celebrazioni. Larry Bird giocava a basket con l’apparente goffaggine di un tronco dei boschi dell’Indiana eppure non ho mai più rivisto tanta intelligenza del gioco, tanta classe cristallina in un uomo solo. Kevin McHale era pallido e se lo giudicavi male anche abbastanza lento ed emaciato, ma anche lui sul parquet giocava il basket degli dei. Robert Parish non cambiava mai espressione, come se la natura non l’avesse dotato dei muscoli del sorriso. Parish era solenne e implacabile, quei tre giocatori erano il mio olimpo privato e personale, i protettori della casa e dei canestri, gli amici immaginari che avrei sempre voluto con me in battaglia. Dennis Johnson mi metteva soggezione, sembrava un giocatore anziano con quelle occhiaia scure e la fronte spaziosa, e piena di rughe poi c’era Danny Ainge. C’era e c’è Danny Ainge, che è la vera e unica ragione per cui i Celtics continuano a essere quello che erano, il circuito stampato di valori e rudezza che non è mai uscito dal grande elaboratore di dati di Boston. Uomo intelligente e scaltro, duro e ingrato quando pensa che sia necessario per la squadra.

Ai Celtics non esistono primedonne. Ai Celtics nessuno è più importante di Lucky the Leprechaun, nessuno è più importante del Garden. Ai Celtics si riceve una maglia con il mandato preciso di lasciarla in un posto migliore, di consegnarla a chi le farà fare altra strada, la porterà ad altre vittorie. I playoff del 2018 sono stati una splendida tortura, la dimostrazione di quanto valga l’attitudine, di come lo spirito possa compensare le debolezze del corpo. Nonostante un gruppo decimato dagli infortuni, privato dei suoi giocatori migliori (Hayward al quinto minuto della prima partita della stagione, Irving a un mese dai playoff), i Celtics hanno seguito la strada tracciata da Brad Stevens, giovane allenatore prodigio, e ancor prima da Danny Ainge. Una ricetta semplice: giocare da Celtics. Non fosse che resilienza è una parola che usano cani e porci a sproposito, quella del 2018 è stata una commuovente dimostrazione di resilienza da parte dei Celtics, una lettera d’amore ai tifosi.

Non ci sono state solo stagioni vincenti, anzi. Ci sono stati i Celtics disastrosi degli anni Novanta, quelli del povero Reggie Lewis, ci sono stati i Celtics della ricostruzione dopo l’addio di Garnett e Allen.

Non importa, non si tifa Boston come si tifano Cleveland e Miami, non sono le star e le percentuali vincenti a cambiare le stagioni dell’amore.

Boston è un sogno, l’idea di un basket antico che sa rinnovarsi senza mai perdere contatto con la propria storia, di una squadra che non è solo parte di un comitato di affari efficiente come l’NBA ma che continua a specchiarsi nel volto saggio di Bill Russell, che è santo laico e memoria della squadra ma che sa come intervenire quando necessario.

A febbraio si giocava contro Cleveland, una sconfitta casalinga durissima, Irving in panchina a guardare il secondo tempo, i giovani compagni di LeBron a segnare da qualsiasi posizione, ben oltre le loro qualità.

Quel giorno Marcus Smart era fuori, uno strano infortunio alla mano, un accesso d’ira costato caro. Marcus Smart è l’anima di Boston, il giocatore più elettrico e connesso all’umore dei tifosi, il giocatore disposto a sacrificarsi sempre e comunque per la squadra, per il parquet.

A fine partita, dopo la cerimonia di ritiro della maglia di Pierce, mentre uscivamo dal Td Garden abbiamo incrociato Marcus. Infagottato in una giacca granata troppo stretta per le sue spalle enormi, camminava guardando in terra e ogni volta che qualcuno lo chiamava e lo incitava, Smart rispondeva con un sorriso triste e si scusava.

Nessuno glielo chiedeva ma lui si scusava comunque.

I’m sorry man.

Mi spiace, avrei dovuto essere in campo, mi spiace. Smart conosce il potere del buon esempio, la regola prima di Boston e di Danny Ainge.

Marcus Smart ha una storia drammatica, una vita davvero difficile e un lutto recentissimo alle spalle, ad agosto ha perso la persona più importante della sua vita, la madre cui deve tutto, la donna che lo ha tenuto lontano da guai e pessime compagnie.

Il giorno dopo Smart era al Garden, abbracciato dai compagni e dai tifosi, proprio come Isaiah Thomas, in campo nei playoff 2017 il giorno dopo aver perso la sorella. In entrambe le occasioni a sollevare da terra i giocatori, a stringerli in un abbraccio lungo e silenzioso, pieno d’amore è stato il Boston Garden.

Il pubblico, il parquet.

Protect the Parquet, sembra solo la scritta su una maglietta, è pura filosofia.

Poi ci sono le regole del mercato, gli scambi e l’ingratitudine dei manager.

Ma prima si protegge il parquet.

A Boston si fa così.

Un pezzo stupendo…mi hai emozionato! Sono nato troppo dopo per non tifare Chicago (anche perché il mio primo canestro appeso aveva quel toro strano che mi fissava spazientito dal non vedere mai la palla finire al suo posto) ma simpatizzante Boston e amante della Verità (the Truth) e di Bird…

Protect the parquet…

E sempre forza Smart

Ho la pelle d’oca.

Davvero.

Dai che stanotte si ricomincia.

Let’s go Celtics,

boston proud….bellissima testimonianza di passione e attaccamento.

bravo

Luca

Mi è piaciuto davvero molto leggere questo articolo durante la mia pausa studio. Per la cronaca faccio comunicazione, quindi doppiamente mi ha colpito. È bello trovare articoli così, non dettati dalla necessità di battere l’ultima notizia bomba ma dal sentimento e dal tempo che serve sia per scriverli che per leggerli. Bello perché inevitabilmente salta all’occhio che chi l’ha scritto ci ha messo del suo in tutti i sensi. È quello che mi auguro possa accadere anche a me. Fine della pausa studio

Michele Dalai è un romanista mancato (lo dico da giallorosso). E anch’io proteggo il parquet, come insegnano a Boston, da quasi 40 anni.

Me li ha fatti rivivere tutti.

Brividi.

Grazie

Un pezzo stupendo, più di un pezzo della mia giovinezza e nettamente la cosa migliore che mi sia capitata di leggere da molto tempo per ricordare ai tifosi dei Celtics in questi tempi di barbarie da social quale essere il senso di essere un Celtic. Grazie.